"速読だけでは不十分"頭をよくする読書術

プレジデントオンライン / 2019年4月2日 9時15分

■「速読」は、本を速く読むのではない

ビジネスパーソンなら本やレポートを素早く読みたいというニーズは、多かれ少なかれ持っているだろう。それだけに、世の中には「速読法」や「速読術」と銘打った書籍やセミナーがかなりある。そこには「新書1冊を20分で読む」とか「1日に10冊読破」といった、信じられないようなキャッチコピーが書かれている。

今回編集部の依頼で、「速読トレーニング講座」を受講することになった。そこで「速読講座」を検索をしてみると、いくつもの講座が出てきた。そのなかで“一日集中”が目に留まった有料講座に申し込み、2万円の受講料を振り込んだ。

すると、事前にトレーニングDVDと簡単なテキストが送られてきた。事前勉強して驚いたのは「速読は黙読のスピードを何倍にも上げるのではない」ということだ。まして、斜め読みや飛ばし読みではなく、本を速く読むためには、集中力を向上させ、見る、あるいは見る力を強化し、理解力、記憶力を鍛えるのだという。それによって黙読なら1分間400~600字を、3倍の1200~1800字読めるようにするのである。

当日のスケジュールは午前9時半~午後6時、昼食をはさんでのおよそ7時間。参加者は少人数制ということもあって9人。私のほかに40代前後のビジネスマン3人と20代のOL、主婦、定年前後の男性、そして、中学受験を控えた小学6年生とその父親というメンバーだ。

カリキュラムの開始に当たって、講師から確認されたのが「速読でどんな本を読みたいか?」というセミナーへの参加動機だった。私自身、ライターという仕事柄、ビジネス書、あるいはシンクタンクなどのレポートを読む機会が少なくない。基本的にはしっかりと時間をかけて読むのだが、ときには1、2冊のビジネス書を短時間で目を通す必要にも迫られる。それを伝えたところ、講師からは「そうした期限が迫っているときにこそ速読は役立ちます」といわれた。

■単語を追ったり、読んだりしてはいけない

さて、最初は速読の基本となる呼吸法から始まった。丹田と呼ばれるヘソの下を意識しながら、ゆっくり6秒吸って、12秒で吐くという腹式呼吸を繰り返す。それによって、集中力を高めるという。坐禅でも使われるので、知っている人も多いかと思う。

集中度をより高めるためにA4判のテキストページにある黒点を凝視する。それから縦や横に複数ある黒点を追って、視線の上下、左右、対角線移動をそれぞれ2~3分ずつ行う。最後は黒点の円移動でクールダウンしていく。こうして集中して目を動かせるようになったら、今度は視野を拡大し、記号や文字が1ページに9ブロック印刷してあるテキストを使ってブロックずつ見ていくトレーニングをする。ここまでは、まさに目の反復訓練にほかならない。

この段階で、おおむね講座の半分を終了。時計の針は午後2時を回ったところ。ここからは当日用意されたテキストを用いて、実際に小説や評論などをこれまでトレーニングしてきたノウハウで速読していく。ちなみに、小6の児童には子供向けのプリントが渡された。

その際のポイントは「見出しをヒントにすることだ」と講師は説明する。例えば、新聞で「東名で逆走事故」とあれば、「自動車を運転する高齢者」を思い浮かべるといった具合だ。すると、本文の内容も、ある程度イメージすることができる。

一般的な書籍であれば1行36~41字を3つに分割した文字ブロックにしてスムーズに視点を移動するということだ。絶対に単語を追ったり、読んだりしてはいけない。ブロックを見るときには必ず視点を留め、漢字熟語やカタカナを脳裏に焼き付けるといった感じで進む。目標は1分間で1000字である。

ここで講師は「覚えている単語をできるだけ多く書き出す」ことを指示してきた。記憶さえしていれば、その言葉から文章の流れが想起できる。この方法は短期的記憶力を鍛えるにはいいかもしれない。とはいえ、これを一朝一夕にマスターするのは至難の業。とりあえず、講座でやり方を学習し、その後は新聞のコラムなどで、ひたすらトレーニングするしかないというのが偽らざる実感だ。

■読書の目的は、頭をよくすること

とはいえ、速読ができるようになれば本物の“読む力”が身につくのかというと、それだけではどうも心許ない気がする。そこで、経営コンサルタントで、『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』の著書があり「読書は、最強の勉強法!」と語る小宮一慶氏に話を聞いてみた。

「私は講演の準備に際して、知りたい情報を短時間で得たいということがあります。例えば、医師を対象に病院経営の話をするとき、専門書や雑誌で最新の業界事情や医療財政のデータなどが載っているところだけバーッと読んで会場に入る。その読み方はまさに速読を用いているわけです。キーワードを拾い上げていけば事は足りますから、必要のないところは章ごと捨ててもかまいません」

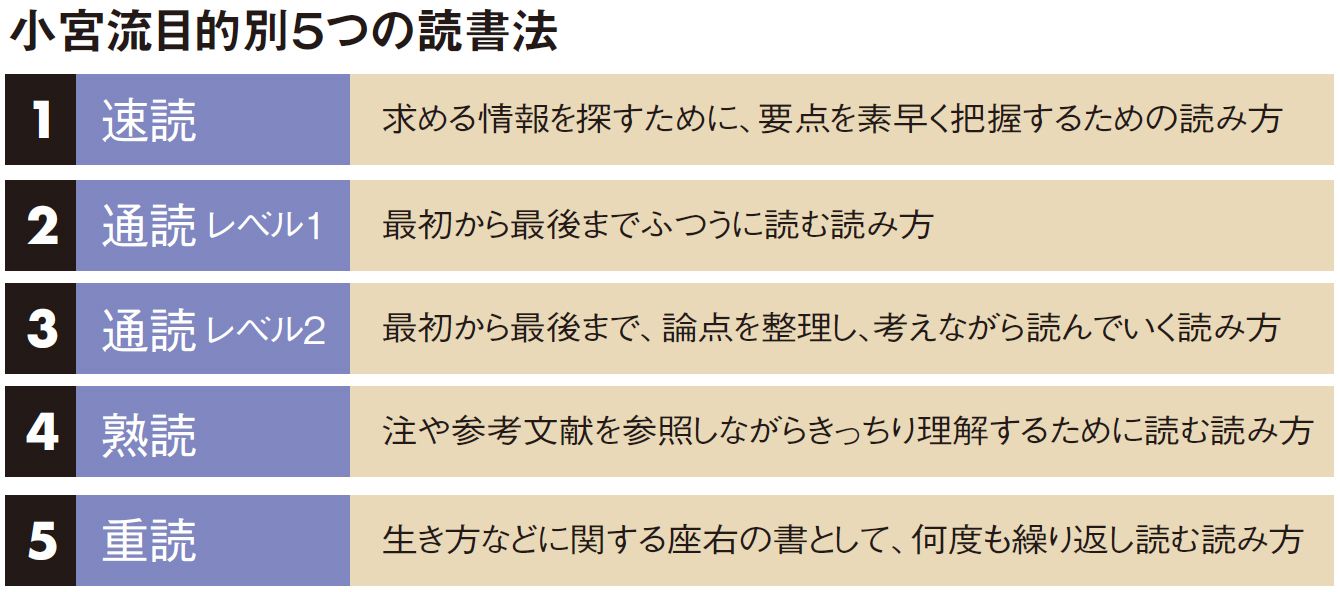

つまり、読書法は目的によって使い分けていけばいいと小宮氏はいうのである。そしてそれは、(1)速読、(2)通読レベル1、(3)通読レベル2、(4)熟読、(5)重読――の5つ。このうち速読は、求める情報を探すために、要点を素早く把握する読み方なのだ。

このうちの速読なら、次の部分に注目するのが小宮流。すなわち、(1)目次、(2)見出し、(3)本文中の太文字で書いている部分、(4)各章、各項の冒頭、(5)はじめに、あとがき、(6)データ、数字、図表、固有名詞である。ここにエッセンスが集約されていることが多い。ただし、それを見つけ出すには、日頃からの勉強や経験が求められることはいうまでもない。

しかし、小宮氏は「読書の一番の目的は頭をよくするためです。速読ではそれはできません。やはり、むずかしい本にも挑戦しなければいけない。そうすることで論理的思考力のレベルが高くなっていきます。だからこそ、通読も熟読も必要で、それまで理解できなかったことがわかるのが読書の醍醐味です」と語る。

■読書そのものが、トレーニング

まして、いまの世の中はIT化の進展で便利になりすぎ、生活のパターンは単純化されているから、人がモノを考えない。だからこそ、ビジネスパーソンにとって論理的思考力が強力な武器になるのだ。

そのため、速読だけではない読み方が求められる。そこに小宮氏が挙げる読書法が意味を持ってくる。面白いのは通読に2パターンがあるところで、レベル1は最初から最後までふつうに読むもの。レベル2のほうは、重要と思われるところに線を引き、本の余白に気づいたことを書き込んでいく読書法である。

「読書の効用は情報をインプットするためだけでなく、むしろ、プレゼンやレポートとしてアウトプットするということです。メモをすることで、脳のデータベースに蓄積、整理でき、即ビジネスに生かすことができるでしょう。気に入った本や役に立つと思った本なら熟読、重読することを勧めます」

こうした小宮流の読書法を教えてもらうと、読書は速読だけでは十分ではないということがよくわかる。精読吟味して、自分の仕事に関しては専門家並みに。また、すぐれた本は人生のバックボーンを形成する糧となる。だから、読書そのものが日々の大切なトレーニングだといっていい。

(ジャーナリスト 岡村 繁雄 写真=Getty lmages、iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【人事・教育担当者対象】メディアに多数出演する勉強の専門家が試験に受かる勉強法を解説!5月FP1級学科試験の傾向も分析【参加特典あり】

PR TIMES / 2024年6月21日 13時15分

-

英語多読に最適な英語学習アプリ『レシピー』が、「ラダー・シリーズ 」に7タイトルの作品を追加搭載しました。 - 株式会社ポリグロッツ( POLYGLOTS )

PR TIMES / 2024年6月14日 10時45分

-

だれでも読書スピードが4倍速になる…医学博士が認めた「脳科学的に正しい速読」5つのポイント

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 16時15分

-

本を読むのが速い人は、なぜ速く読めるのか…読書をがんばる人ほど「速読」から遠ざかってしまう理由

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 16時15分

-

ライティング&リスニングマスター講座体験キャンペーン実施のお知らせ

PR TIMES / 2024年6月2日 10時45分

ランキング

-

1「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

2ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

3作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

4あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査

レスポンス / 2024年6月29日 16時0分

-

5「稼げればなんでもOKでしょ」は大間違い…1億円を貯めてFIREした経験から伝えたい「おススメできない副業」とは

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月29日 10時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください