"0→1"のできる人が実践する5つの問い

プレジデントオンライン / 2019年3月12日 15時15分

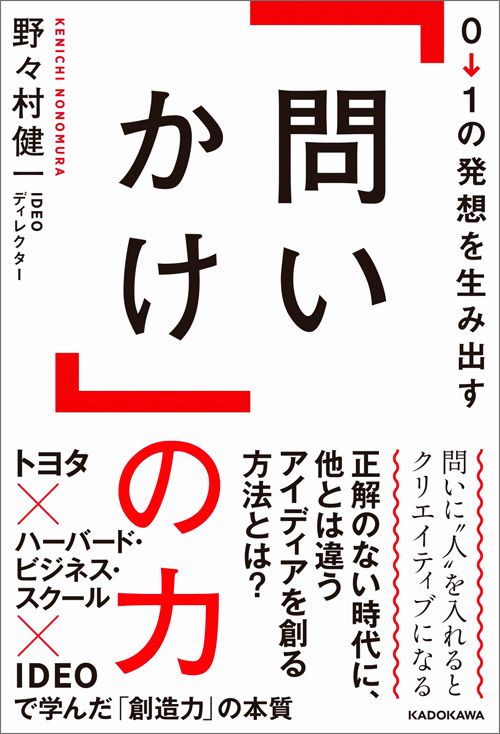

※本稿は、野々村健一『0→1の発想を生み出す「問いかけ」の力』(KADOKAWA)を再編集したものです。

■「問いかけ」をベースにした考え方

もしあなたが「0→1」で何かを創らなければいけない、もしくはそれを志している、あるいは何かを「変えたい」と思っているのであれば、「問いかけ」をベースに考えることは非常に効果的です。

いきなり「問いかけ」といわれてもピンときにくいかもしれませんが、そもそも私たちのすべての行動のベースには、なんらかの問いかけがあります。

「どうすればこの相手を説得できるだろうか?」

「どの道で行けば早く帰れるだろうか?」

「どうすれば効率よくこの料理を作ることができるだろうか?」

このような問いかけは、「1+1=?」といった、明確な「答え」のある問いかけとは本質的に違うものです。

そもそも私達が日常的に考えたり触れたりする問いかけは、「答え」が一つであるもののほうが少ないと思いませんか? これはビジネスの場面でも同様です。

実際、私が勤めるIDEO(アイディオ/デザインを通じて様々な組織のイノベーションを促すコンサルティングを担う)において、ご相談いただくクライアントが直面している状況は、多くの場合「1+?=?」、あるいは「1×?=?」といえるようなものです。言ってみれば、自社や自分たちが次に進むべき方向を選ぶことに困っているうえに、その先でどのようなことをすべきかというアイディアもなかなか浮かばない状況です。

■目の前のことに追われすぎている

それぞれ状況や生まれる背景も違いますが、頻繁に耳にする悩みのパターンがいくつかあるので、ここで紹介しましょう。

例えば:

①「社内だけで取り組んでもなかなか良いアイディアが出ない」

②「社外と組んでやってみたが、その先につながらなかった」

③「既存の事業のカイゼンや、社内のどこかから『見つかってしまった』リソースの活用をしなければいけなくなり、まったく新しいことができない」

④「何から手をつけていいかわからないが、とにかくこのままではダメだとわかっている」

⑤「マネジメントや外部組織などから言われ、IoT(モノのインターネット)やデザイン思考など、最近のトレンド領域で何かやらなければならない」

これらの悩みに共通するのが、「やらなければならないこと」「できていないこと」に追われすぎて、そもそもの「お題=問いかけ」を設定できていないことです。逆に言えば、それぞれ「良い問いかけ」があれば突破口が見えてくる悩みであるともいえます。

特に大きな組織では、様々な企画の生い立ちやプロセスが見えにくく、結果的にアウトプットが評価されがちであるため、上記のような悩みが表面化することが多くあります。

■解かれるべき問題は何かを探り当てる

また、意思決定の場面においては、上司や役員といった“マネジメント層の個人”の決裁を目指すかたちになってしまい、その結果、例えば「なぜこの会社がやるのか」「世の中の人にどんな価値をもたらすのか」といった大きな問いかけが希薄になることもケースとしては多いでしょう。

事業のなかで先のような課題に直面すると、どうしても成果やアイディアを求めて頭を抱えがちですが、本当に必要なのは、クリエイティブなアイディアなどではなく、その前段階でのクリエイティブな問いかけです。

既存の製品をより良いものにすることなど、日本企業は「解決策」を見つけるのは得意です。つまり、良い問いかけさえあれば、その強みをさらに活かすことができるともいえます。

これからは、降ってきた問題を、早く正確に解く能力だけでなく、そもそも解かれるべき問題は何かを探り当て、問いそのものを設定する能力が求められているのです。

■問題や原因の追究は単なる「改善」にしかならない

「なんでターゲット層はうちのサービスを使わないのか」

「なぜヒット商品を生み出せないのか」

――これらも確かに“問い”ではありますが、あまり創造的な問いとはいえません。こうした「問題」や「原因」を追求するネガティブな問いは、進むべき方向や作るべきプロダクトなどがすでに決まっていて、「改善」を目的とする場合は効果的な場合もあります。ただ、その答えを得るまでの道のりは、過去の事実や既存の状況を分析する作業に偏ることが多いでしょう。

ゼロベースで新たなアイディアを考えるのであれば、ポジティブで前向きな問いのほうが、良い成果を期待できます。

冒頭の問いを少しだけ、ポジティブな問いに変えてみましょう。

「どうすれば首都圏で○○に困っている人たちに私たちのサービスをいつでももっと便利に使ってもらえるだろう?」

「どうすれば私たちは日本でストレスを抱えているビジネスパーソンに新しい通勤体験を提供する商品をつくれるか」

このように“私たち”という言葉を入れ、対象となるユーザーに共感を持った具体的な表現に置き換えるだけで、とたんに問いが少し前向きに変わります。

つまり、「問いかけの中に“人”を入れる」のです。

■問いの中に「人」を入れるとポジティブになる

こうした問いをスタート地点とすると、

「では、業績の上がる会社とはどんな会社か」

「そもそも自社にとって重要な業績とはなんなのか」

「ヒット商品とはそもそもどういうものか」

「誰にヒット商品だと認めてもらいたいか」

「ヒットを通じて本来提供したい価値とはなんなのか」

「自社のヒットは他社のヒットとは何が違うのか」

といった具合に、問いを広げていきつつ、そもそも自分たちが「なにを創ろうとしているのか」という本質に近づくこともできます。

問い自体がネガティブでは、こういった広がりは得られません。

また、人間は他の「人」のためになることにやりがいを感じるものです(しかし、ビジネスの現場では時々それを忘れてしまいますよね)。そういう意味でも、やはり「人」という観点を入れるだけでも少し問いかけがポジティブになるのです。

実際、IDEOのクライアントでも「なぜかなかなか前向きなお題がないんですよね」というように悩んでいる場合は、ここがポイントになっていることが多々あります。

■ヒット商品を生むための着眼点

具体例を見てみましょう。

チリス(Zyliss)というキッチンツールのメーカーがあります。この会社の顧客は料理をする人です。しかしあるとき、普段の自分たちのコアターゲットではない人たちに、自社の商品、具体的には包丁やピザカッターなどのキッチン用具を使ってもらいました。対象となったのは、高齢者と子どもです。

すると、彼らには共通点があることがわかりました。高齢者も子どもも指先が器用でないので、包丁を手のひら全体でつかもうとするのです。これはチリスにとって新たなヒントでした。

「どうすればキッチン用具を指先の力や器用さがない人でも使いやすくできるだろうか?」

キッチン用具を使う際、指先がおぼつかない人が手のひら全体を使いたがるということは、指先が器用に使える人も手のひら全体を使ったほうが、実は楽かもしれない――と気が付くことができたのです。

そうして誕生したのが、持ち手の部分が丸くて太いキッチン用具です。手のひら全体の力を使えるこのシリーズは、同社のヒットアイテムになっています。

これは「どうすればもっと売れる新しい商品をつくれるか?」といった問いかけからは生まれない発想だったと思います。

(IDEOディレクター 野々村 健一 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

プレゼンは「まったく新しいアイデア」を出すと大失敗する…クリエイターが「資料はありきたりでいい」というワケ

プレジデントオンライン / 2024年7月22日 17時15分

-

「虹はなぜ七色なの?」「あなたはどう思う?」…幼子が返した“あまりに美しい回答”とは

文春オンライン / 2024年7月22日 6時0分

-

粗品「松本人志、今何している?」27時間の大喜利お題に芸人ザワつく「もう1個吉本作ってる」

日刊スポーツ / 2024年7月21日 8時46分

-

これで「幸せとは何か」にスラスラ答えられる…自分なりの意見を伝えるために必要な"5つの問い"

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 15時15分

-

【教養としての哲学】他者の心をどう知るか、哲学的な視点からはこう考える

マイナビニュース / 2024年6月29日 10時30分

ランキング

-

1イタリア人が営む「老舗ラーメン店」の人生ドラマ 西武柳沢「一八亭」ジャンニさんと愛妻のこれまで

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 11時30分

-

2なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え

プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分

-

3円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?

トウシル / 2024年7月22日 8時0分

-

4ウィンドウズ障害、影響続き世界全体で2600便欠航…損害は1600億円を超えるとの見方も

読売新聞 / 2024年7月22日 11時16分

-

5「土用の丑の日」物価高でも…あの手この手の“うなぎ商戦” 大手スーパーの目玉は「超特大」

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月22日 19時59分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください