全ての人に「株価」がつく時代は目の前だ

プレジデントオンライン / 2019年3月29日 9時15分

※本稿は、山口揚平『1日3時間だけ働いておだやかに暮らすための思考法』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■2020年を境に日本は大きく変化する

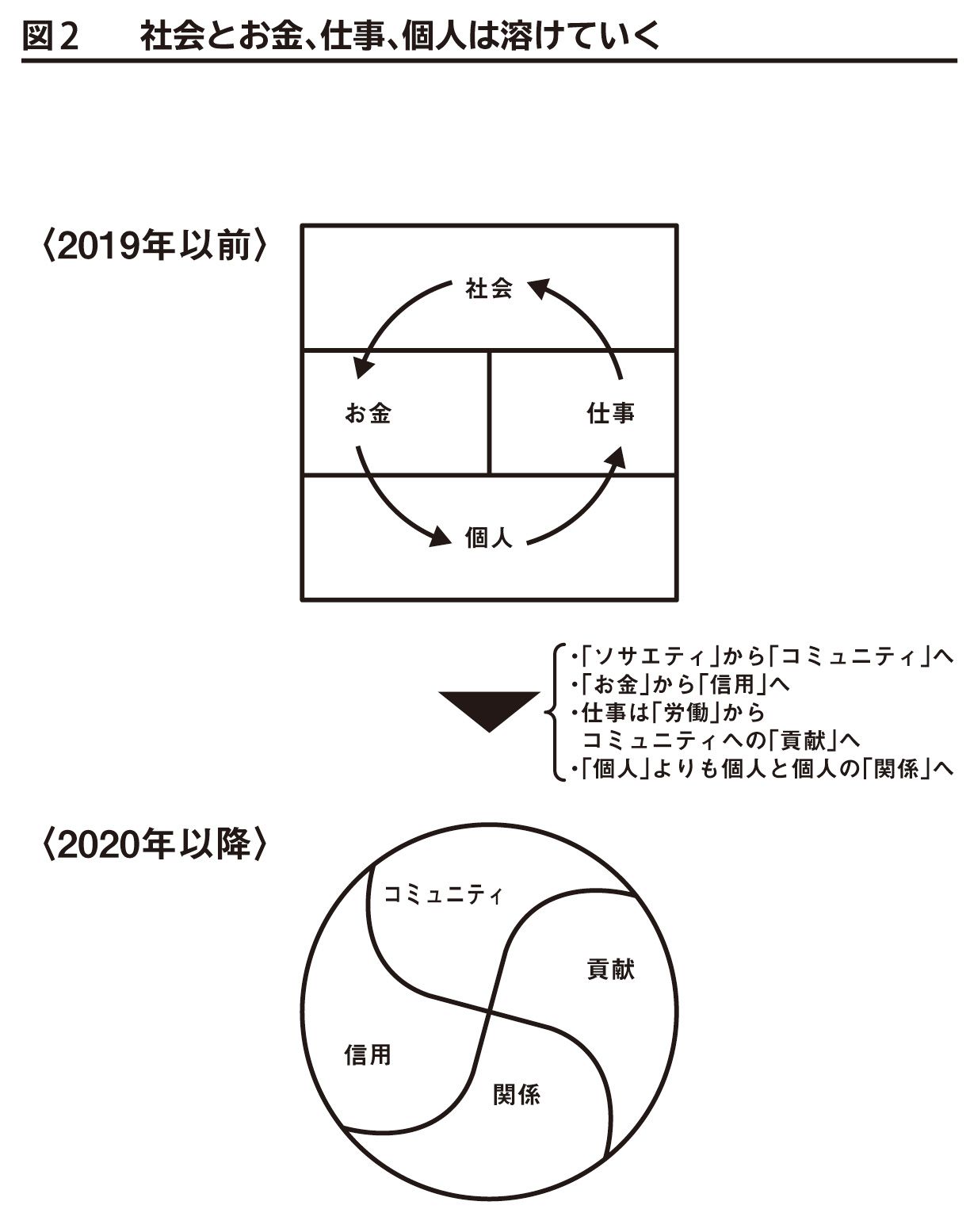

今回テーマとするのは、読者の生活やキャリアに直接関わる2020年以降の社会・お金・仕事・個人の意識変化の本質である。

私はこの国は、2020年の東京オリンピックを境として大きく変化すると考えている。オリンピックまでは1960年代から作り上げてきた旧社会システム・既存産業をなんとか温存しようとするだろう。だがオリンピック後の2022年から2023年にかけてそれも崩れていく。新旧体制(社会システムと産業)の交代が起こるのはちょうど大阪万博の開催される2025年以降だと推察する(図1)。

当然この4つのテーマは複雑に絡み合っている。社会と個人は常に対立的な概念であるし、個人は仕事を通してお金を得る関係にある。お金は社会の共通言語であり、個人が生きてゆくための最低限の原資である。

■日本という社会がいくつかのコミュニティに分化する

では今後の日本はどのように変化するのか、先にそのあらすじを書いておこう。

まず、社会に個人の人生を当てはめてきた時代が終わりを迎える。日本という単一社会は溶解し、いくつかのコミュニティに分化する。人々は自分が快適に過ごせるコミュニティに所属し、そこに溶け込んでいくだろう。一人が複数のコミュニティを掛け持ちすることが当たり前になる。それぞれがまるで複数の人格を持ったかのように各共同体の中に溶けていくのだ(図2)。

そして個人は社会という存在に対し、冷たい眼差しを向けるようになるだろう。社会との付き合いは最低限の及第点さえ取れば十分だと考えるようになる。

コミュニティは基本的にヨコ社会である。そこでの言語は従来のお金ではなく価値観や信用・貢献・品位である。お金はタテ社会における言語として残るが、ヨコ社会(コミュニティ)の中では通用しない。お金は主に価値観やスタイルの異なるコミュニティとコミュニティの間の言語として使われることになる。そしてコミュニティは進化し、やがて独自の法律やルールを持つようになるだろう。

■労働の定義が「コミュニティへの貢献」に

一方で、個人と仕事は結合する。仕事とは、個人の天才性を周りの環境へはめ込む作業となる。仕事の定義は労働からコミュニティへの「貢献」へと変わる。相手の感情を知覚する力が尊ばれる。

仕事とその時間は、価値や貢献と比例しなくなる。誰に対して何をどのように提供するかが合致してさえいれば、短時間でも大いに貢献となる。さらに言えば、何もしなくても、存在するだけで貢献している人もいる。人々が自らの所属するコミュニティに対して、仕事を通して貢献することによって、コミュニティは「共同体」から「経済体」へと進化し、外部に対しても価値創造(貢献)をするようになってますます発展する。コミュニティがお金を稼ぎ、新興のコミュニティが新しい独自通貨を発行するだろう。

■仮想通貨は「お金とは何なのか?」を問い直した

ここからは具体的にお金・社会・仕事・個人の変化について述べていこう。

まず、お金が今後どのように変わっていくのかを考えていきたい。

2018年は仮想通貨が大きな盛り上がりを見せた。それによって損した人も得した人もいるだろう。だがそんなことは大した問題ではない。ことの本質は、お金のそもそもの定義が問い直されたことである。

多くの人は考えた。「一体お金とは何なのか?」と。これまで円やドルがお金だと思っていたが、仮想通貨という新たなお金の出現によって、お金そのものの概念を考え直そうという機運が高まったことが最も重要な変化である。

そもそもお金とは「外部化された信用」のこと。もともと信用のある母体が発行することで流通可能となった産物である。

人類のお金の歴史を紐解けば、お金のない時代は「記帳」が経済取引の中心だった。記帳とはあげたもの、もらったものをお互いに刻んでおく行為である。やがて富の担保を持つ人や組織や国がその信用を外部化し始めた。具体的には、硬貨や紙幣を発行することによって現代のお金の仕組みが成立した。

■「国家が発行するお金」が中心ではなくなる

国家としてお金を最初に発行した中央銀行はイングランド銀行と言われているが、その歴史はわずか300年ほど前のことである。国家がお金の信用を担保するというモデルは未来永劫続く普遍的な仕組みではない。

現在起こっている国家の凋落や、飛び抜けた信用を持つ個人や企業の台頭、またアルゴリズムを信用保全の背景に持つブロックチェーンなどの出現によって、早晩国家が発行するお金が中心でなくなる可能性がある。

それどころか、人が経済活動で求めるものの中心が水や食料などの消費材から、人からの承認や人とのつながり・関係の構築へとシフトすれば、活動においてお金そのものが使いにくい価値交換ツールとなる可能性だってある。人やシステムからのレビューによってできることや付き合える人が決まる時代では、お金自体の重要性は減っていくだろう。

私たちは今こそ、お金の本質を眺め直さなければならない。

■信用主義経済に向けた動きは始まっている

お金と信用の関係についてより深く見ていこう。

これまで述べてきたように、21世紀は個人がお金の代わりになるような信用を創る時代である。これは信用主義経済と言える。

信用主義経済へ向けた動きはすでに起きている。家を借りるために不動産屋に行き、車を手に入れるためにカーディーラーに行き、家具を買うために家具屋に行くのは今世紀の生き方ではない。家も車も家具も、近くの私的ネットワークで手に入れることができる。

日本全土の空室率は25%に達し、乗用車は6000万台あり、この数字は10年前と変わっていない。つまりモノは世の中にあり余っているということだ。80万円のベッドも100万円の新古車も、知識を持ち、丁寧で誠実であれば、個人間取引アプリのメルカリで10万円も払えば手に入れることができるのだ。

ちなみに私は2018年6月まで東京と長野の軽井沢で2拠点生活を送っていたが、軽井沢の家は、知人から破格の値段で借り受けて住まわせてもらっていた。

このように、わざわざ店舗まで行き、お金を払ってモノやサービスを手に入れる必要が日に日に薄れている。あえて実店舗で買う必要があるのは生活必需品だけ。欠かせないものは交通機関くらいで、中央銀行通貨を介さずに価値を交換する度合いが急激に高まっているのだ。

■SNSは個人の信用を格付けする「インフラ」になった

これらの変化を知らない人ほどお金に執着するが、それは旧時代のパラダイムである。クラウドファンディングやVALUなど、信用を現金化するツールがこれだけ浸透して手軽に使えるようになると、お金を貯めるのではなく、信用を貯めるほうが有効であることは自明だろう。

念のため補足すると、クラウドファンディングは、発案者が何らかのプロジェクトを提案し、それに対して賛同者がお金を投じる仕組みである。VALUとは、個人が模擬株式を発行し、オンライン上で売買できるシステムのこと。ユーザーは、「VALU」と呼ばれる模擬株式を仮想通貨(ビットコイン)で発行し、他のユーザーに買ってもらうことで資金を調達できる。

かつて信用は一つの村や島でしか流通できなかったが、今では世界のどこでも流通しうる。この変化にもっと多くの人は気づくべきだ。21世紀に行うべきことは一時的な評価や一攫千金を得ることではなく、ネットワークを広げ、その網の中に信用を編み込んでいくことに尽きる。

私は2013年に『なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか?』(ダイヤモンド社)の中で、SNSは個人の信用を格付けするインフラになると書いたが、まさにその通りになった。フォロワー数とつながりの密度は偏差値として換算され、個人の時価総額や時間単価の計算に使われている。

■みんなが「上場」している時代がやってくる

厳密に言えば信用とお金の中間には「フォロワー」という存在もある。YouTuberをはじめとするいわゆるフォロワー経済がまさにそうだが、たとえば「フォロワー数が5000人以上いないとこのイベントには参加できません」といった大学入試センター試験の足切りのようなことが、今後は様々な場面で見られるようになるだろう。言ってみれば、「皆が“上場”している時代」である。

フェイスブックやツイッター、インスタグラム、その他のSNS、あるいはライフログのようなものも含め、個人の信用が可視化される社会では、そこに参加する人すべてに「株価」がついている。単なる「評価」ではなく「株価」とあえて言ったのは、「株価(=信用)」は「評価(=価値)」を積み上げたものだからだ。株が資産だと見なされるのと同じで、個人の信用は限りなくマネーに近い存在となる。

くり返すが、信用主義社会において大事なことは、現実のお金を持っていることではなく、価値と信用を創造する力だ。

現実のお金は信用の負債を抱えて作ったものかもしれないのだから、単純にお金さえあれば幸せというわけにはいかないのである。

しかも、価値と信用の創造は現実のお金を稼ぐことより難しい。だからこそ「貨幣化」していない部分を含めた信用残高こそ意識すべきなのである。

そもそもお金は稼ぐのは才覚と運だが、使うのに必要なのは品格である。

世界の長者番付に必ず登場するビル・ゲイツ氏はポリオ(急性灰白髄炎)の撲滅にコミットしている(ゲイツ家には、若いうちにたくさん稼いで、晩年に、稼いだお金の全額を社会事業に投じるという家訓があるそうだ)し、マーク・ザッカーバーグ氏は資産の99%を社会貢献に回している。ジェフ・ベゾス氏やイーロン・マスク氏は、宇宙開発にお金を投じている。

このようにお金の使い方に品格があるからこそ、彼らは信用されるのである。

■「人材検索エンジン」という脅威

今後、私たちの信用残高は意識しようとしまいとさまざまなところに記録されていく。ブログはもはや個人の履歴書と化すだろうし、ツイッターのフォロワー数、電子出版での評判などは一つの貨幣価値となるだろう。転職活動ではレファレンス(裏付け)を取られるのが当たり前になり、信用のある人ほど様々な場面で恩恵が受けられるようになる。今はその過渡期なので多少の歪さは否めない。

たとえば単純にフォロワー数が多い人が富を手にする「フォロワー経済」に対して、疑問符を持つ人もいるだろう。「目立った者勝ち」の経済は信用主義経済の目指すところではない。

ただ近い将来、こうした状況はおそらくグーグルなどが変えるだろう。現時点のサーチエンジンは、フォロワーが多い人ほどページランクの上位に出る単純な仕組みにすぎないが、もしグーグルが特定の個人とのつながりや専門性などをデータとして取り込み、その信用性を算出する仕組みにアルゴリズムを入れ替えると、「量」だけではなく「質」が問われるようになる。その結果、「フォロワー経済の効果は薄まり、その人の本質的な信用が検索結果として現れてくるだろう。

「情報検索エンジン」ならぬ、「人材検索エンジン」の登場だ。

それはフリーランスや零細企業の経営者にとっては脅威でもある。もし「M&A コンサル」と検索して自分が1ページ目に出てこなかったら仕事がなくなってしまうかもしれない。だから大切なのは個人間の信用である。

縁は円より強し。これは標語ではなく、事実だ。

----------

事業家・思想家

早稲田大学政治経済学部卒。東京大学大学院修士(社会情報学修士)。専門は、貨幣論、情報化社会論。1990年代より大手外資系コンサルティング会社でM&Aに従事し、カネボウやダイエーなどの企業再生に携わったあと30歳で独立・起業。劇団経営、海外ビジネス研修プログラミング事業をはじめとする複数の事業、会社を経営するかたわら、執筆・講演活動を行っている。

----------

(事業家・思想家 山口 揚平)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

本当に日本はこれから「どんどん貧しくなる」のか?元ファンドマネジャーが我が子に「口をすっぱくして」教えていること

OTONA SALONE / 2024年6月27日 11時5分

-

日本初の円硬貨は、なぜ「明治天皇の肖像」ではなく「龍」が刻まれたのか…「お金は卑しい」という日本特有の感覚

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 16時15分

-

【新連載】金融史観~金融史が語る資産形成の未来~

①人類の歴史は資産運用の歴史Finasee / 2024年6月18日 16時0分

-

上級国民と下級国民…日本の格差や「忖度文化」「社会からの孤立」はがんじがらめになった〈絆〉のせい? アフターコロナの人とのつながり方の処方箋

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月10日 11時15分

-

たとえ大金をもらえても…苦手な人に合わせるのは〈平成〉で終わり!? 「誰と会って誰と過ごすか」をわがままに選択できる人が幸せになれるワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月1日 11時15分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください