裕福になりたければ「健康」に金をかけろ

プレジデントオンライン / 2019年4月1日 9時15分

※本稿は、山口揚平『1日3時間だけ働いておだやかに暮らすための思考法』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■「現金化できる信用」を増やすには価値を積み上げるしかない

お金についてより深く考えるには、お金が生成されるまでに至った仕組みをまずは理解する必要があるだろう。

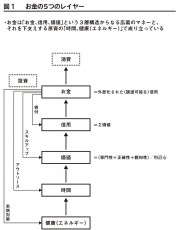

お金はお金、信用、価値、時間、健康(エネルギー)の枠組みで構成されている(図1)。

一番上が「お金」だ。そのレイヤーを支えるのが「信用」である。

信用主義経済が面白いのは、お金を稼ぐ手法が限られていた貨幣経済とは異なり、信用を積む方法が無数に存在するということだ。言葉遣いや品格、教養、外見、おもてなし精神など、クリエイティビティの発揮しどころはたくさんある。

ただ、くり返しになるが、信用は一朝一夕で作られるものではない。信用は価値の総和であり、価値がP/L(フロー)だとすれば、信用はB/S(ストック)だ。よって「現金化できる信用」を増やすには、日頃から価値をコツコツと積み上げていくしかないのである。

■「健康」がお金になる時代がくる

3層目の「価値」の生み出し方については後述するが、人が価値創造するには何より「時間」が必要である。そしてその「時間」の量を増やし、密度を濃くするには、「健康」に留意してエネルギーを貯めていかなければならない。健康だからこそ色々なことを考える余地が生まれるからだ。

お金がお金を生むという従来型の金儲けのスキームがなくなるわけではないが、これからの時代は個々が価値創造に対してより能動的に関与していくことが求められる。「身体が資本だ」とよく言うが、文字通り、健康(エネルギー)がお金になる時代がやってくるのだ。

時間にせよ、健康にせよ、それらは「お金、信用、価値」という3層構造からなる広義のマネーを下支えする「原資」であり、原資であるからこそ私たちはもっとそこに意識を向けなければならない。

■クラウドファンディングで重要な「発案者の信用」

先ほどお金とは、外部化された信用と述べた。お金は、信用を数字の形にして流通可能な形態へと変えたものだ。具体的な事例で述べると、クラウドファンディングがわかりやすい。

お金を投じる目的は人それぞれだが、お金を集められるのは、プロジェクト自体の価値(構想力×実現力)と、プロジェクト発案者の信用による。特にプロジェクト発案者の信用は重要で、より多くの人から好かれ、共感され、功徳を積んでいる人ほどお金を集めやすい。クラウドファンディングは信用をお金に変えることができるわかりやすいシステムである。

もちろん銀行からの融資を受けるときや投資家からの出資を受けるときなど、いずれもその人の信用が問われる。やがて個人や企業や地域がトークンという形で通貨を発行する時代が来るだろうが、それもまた信用のなせるわざである。

つまり信用の土台がなければお金を生むことはできないということだ。逆に現代では信用のATMからお金を引き出すことは容易になりつつある。1万円の土台には我が国の信用(経済力×徴税力)がある。1万円は単に1万円として存在しているのではなく、それを下支えする信用が存在するということだ。それは私たち個人でも同様である。金は信なり。まずはお金を得る前に、信用を築かなければならない。

■「他者への貢献」の蓄積が信用となる

私は2010年に自分の会社を諸事情で手放した。会社を売却したので現金は残ったが、それ以外は何もかも失い、大きな喪失感の中にいた。

そのときから私は徹底的に利己心をなくし、いろいろな案件が飛び込んできても基本的にお金を請求しないという生活を3年くらい続けた。事業の相談に乗ってほしいと言われれば手弁当で向かうし、若い起業家に出資してほしいと言われれば破格の条件でお金を出した。出資先は宇宙開発事業、有機食品、海外ビジネスインターンシップ、アニメ制作、劇団、ロボット事業などさまざまだ。

結果的に私は無償で奉仕することで現金というマネーをいったん「価値」に交換して、その「価値」を積み重ねて「信用残高」を増やしていった。

求めないと、人は信用される。結果として軽井沢で家を安く借りることも旅先で有用なネットワークを紹介してもらうことも日常品を譲ってもらうこともできた。

私はこれを「信用ロンダリング」と言っているが、信用主義経済への過渡期においては重要なことだと思う。信用をお金に変えることは簡単にできても、お金を信用に変えるのは手間がかかるからである。

ではその信用はどのように構築されるかと言えば、価値の集積である。すなわち人にどれだけ貢献してきたか、その積み重ねが信用という名のタンクに蓄積される。これは目に見えるときも見えないときもある。営業マンであれば日々の営業成績が年次の人事評価となり、それが給与やボーナスという形で反映されるのでよくわかるだろう。

この法則はフリーランスや学生にも当てはまる。すなわち他者への貢献(価値創造)の蓄積が信用となるのだ。その信用をもってお金を引き出すことが可能となる。

■「専門性」「正確性」「親和性」「利己心」が価値を決める

では価値(貢献)はどういう形で評価できるのか。それにも方程式がある。

価値=(専門性+正確性+親和性)/利己心である。

「専門性」はわかりやすいだろう。私の場合、企業分析やファイナンスといった職務上の強みがある。

「正確性」というのは生産管理で言うQCD(Quality Cost Delivery)に置き換えられる。つまり品質・約束・期日を守ること。いくら専門性が高くても、遅刻や当日キャンセルの常習犯だったらマイナスの価値になってしまうだろう。信用主義経済においては誠実さで食べていくことができる。

「親和性」というのは、人間的な魅力、愛嬌、相性、謙虚さなどのこと。仕事もできて真面目なのに、人間的に嫌われてしまっては価値が発揮できない。特にコミュニティが多層化し、ネットワーク型社会になっていくこれからの時代は、柔軟さが求められる。

最後の「利己心」とは、自分の利益を考えれば考えるほど価値が下がり、逆に相手のことを考えれば考えるほど価値が上がるという意味だ。ここも非常に重要なポイントで、分母の利己心を限りなく小さくすれば、分子の専門性や正確性、親和性が小さくても価値は生み出せるということだ。

■「原資」として時間の価値は上がっていく

価値の蓄積が信用となり、それを外部化してお金に変換すると書いた。

では価値を作り出す要素は何かと言えば、やはり時間である。感度の高い人であれば、時間について興味を持っている人は多いと思う。

どこでもドアを待つまでもなく、インターネットやLCC(格安航空会社)によって地球は十分小さくなった。だが、時間軸についてはまだまだ私たちが考えるべきことがたくさん残っている。純粋な労働時間もあるし、研鑽・学習にも時間がかかる。

時間から価値への転換効率の高さは一般的に「スキル」と呼ばれている。

当然、スキルを高めるために人は時間を使う。だがこの本を読む人なら、よりスキルを効率的に高める方法を習得したいと考えるであろう。ここでメタ思考が役に立つ。時間はもちろん、価値創造に使われるだけではない。余暇や消費のためにも使われる。人生の醍醐味はむしろ後者のほうにあるだろう。

先述したように、個人の信用残高を積み上げるための活動(ネットワークの構築や自己鍛錬、健康管理など)には時間がかかる。よって価値を生み出す原資としての時間の価値は上がっていく。

それに社会的欲求を満たす社会へ移行するということは、今まで以上に時間が必要になるということだ。ブランドの服を買っても満足する時間は一瞬で終わるが、海外旅行で異文化に触れる場合は、まとまった時間を確保しないといけない。

■買える時間は買い、非効率な時間は捨てる

当然、仕事においても時間の概念は変わる。

今までは9時~17時で会社にいれば固定給が入ってくるしくみが通用したので、多くの会社員は固定化された時間価値を切り売りしていた。だが、ネットワーク社会になり、プロジェクトベースで仕事をしたり、企業が成果主義に舵を切ったりすると、「どれだけ短時間で価値を生み出すか」が決め手となる。

仕事で求められることは成果であるという当たり前のことが日本企業ではあまり注目されてこなかったが、今後は否が応でもその事実を直視せざるを得なくなる。

成果を出すためには時間・コストに見合わない仕事をしないという選択肢が自ずと出てくるだろうし、細切れ時間やまとまった時間をどう有効に使うのかというタイムマネジメント能力がますます必要になってくるだろう。

世の中では「モノの断捨離」が流行っているが、今後必要になることは「時間の断捨離」である。自動掃除機やクラウドソーシングのように、「買える時間はどんどん買い、非効率な時間をどんどん捨てる」という姿勢が大事になる。

■「健康」こそがすべての源泉だ

時間を生み出すのは健康(エネルギー)である。

健康はときにビジネスの現場で犠牲にされがちだが、長期的に成果を挙げているビジネスパーソンや経営者は、このエネルギーこそがすべての源泉だと知っている。

健康に注意を払いにくい人(特に若い男性が多いと思う)は、健康(エネルギー)=お金だと考えるべきである。

私は最近、ROH(Return on Health)という指標を考案して提案している。これは健康(エネルギー)の創造にかけるお金のリターンのことである。いわゆる「コスパ」である。良質な食料やトレーニング、専門家のアドバイスといったものにお金を投じることによってどれだけの健康(エネルギー)が得られるかを指標化していく行為である。そして健康プロジェクトと題して、日々数々の実践をし、そのコストパフォーマンスを計測している。

健康という資産を増やすことがいかに重要かわかるまでには時間がかかる。

「健康になるには身体を鍛え、脳の炎症を防ぐために良質な油を摂取する。良質な油とは何々である」というように、取るべきアクションが明確になるまで細かく考え、なおかつ積極的に知識を学んで因果関係を明確にし、具体的なアクションを日々の生活に織り込んでいく姿勢が肝要である。

ほかにも私は普段の食事でグルテンフリー(小麦粉を摂らないこと)・カゼインフリー(乳製品を摂らないこと)を徹底している。頭の良し悪しが脳幹のコンディションで左右される話と同じように、人の性格は腸内フローラによって左右されることは間違いないと思っているのだ。

■スピリチュアルにはまる暇があれば「基礎医学」を

しかも脳と腸には相関があると言われているので、「脳腸環境」については特にコンディションを意識すべきである。

また心身の「心」のほうについても、スピリチュアルにはまる暇があれば基礎医学をきちんと学んだほうがいいと思っている。うつ病も脳の炎症にすぎないように、「精神的」と言われているものの90%は物理的な事象として説明できる。

それに病気についてはほとんどの人が個体の問題だと思っているが、病気は実は、「社会病」ではないかと思う。症状は肉体に表れるが、病気の本質は社会にある。10年前にはうつ病が流行り、今は発達障害、ストレス系だとIBS(過敏性腸症候群)。繊細で無防備な人ほど社会病に罹りやすいのには理由がある。

ここまでお金、信用、価値、時間、健康(エネルギー)と、お金を構成する5つの要素について述べた。本質を深掘りすると、お金を構成する要素が見えてくる。お金を得るにはその要素を一つひとつ、効率良く満たしていく必要があるのだ。

このやり方は王道である。やり方によってはマネーゲームによって価値や信用を蓄積することなくお金を得る方法があるかもしれない。だが私自身はそれらの具体的方法を知らないし、この世界の根本法則から外れていると直観している。そしてそのようなバグはやがて修正されるだろうから読者には王道を勧めたいと思う。

■最も楽なコミュニケーションツール「お金」

ここまでお金を構成する要素について述べてきたが、お金を得る方法を勧めるのが本書の趣旨ではない。あくまでも本質を考えるのが本書の目的であり、お金はそのモチーフである。

では、本質的な問いは何か? と言えば、それは「そもそも経済にお金が必要だろうか?」ということである。

経済とはお金があることではない。経済とは価値が回ることである。

経済のもともとの意味は経世済民である。その経世済民のためにお金というツールは果たして適切なのか、あるいはどの程度までお金でケリをつけ、どのような場合の経済をお金以外で回すべきか、ということこそ真に考えるべき問いである。

お金は便利な道具である。言葉を交わすことなく、世界のどこでも、誰とでも価値を交換することができる。ちなみに「マネー」や「ファイナンス」はラテン語に由来するが、「人々の最終言語」という意味で、人間がコミュニケーションの最後に使う最も楽なツールである。一番身近な例は離婚の際の解決手段だろうか。

そのお金にはさまざまな問題がある。まずは格差の問題。現在、世界の富の50%以上は1%の人たちによって所有されているという事実がある。当然、それ以外の世界の人々の間でも格差は激しい。それからたびたび訪れる金融危機。お金を刷りすぎた一部の人々・機関(中央銀行や金融機関)によって引き起こされる大規模な金融危機が、普通に生きている人々の実体経済を直撃するのだ。

■お金は「物語や人間の関係性」を分断する

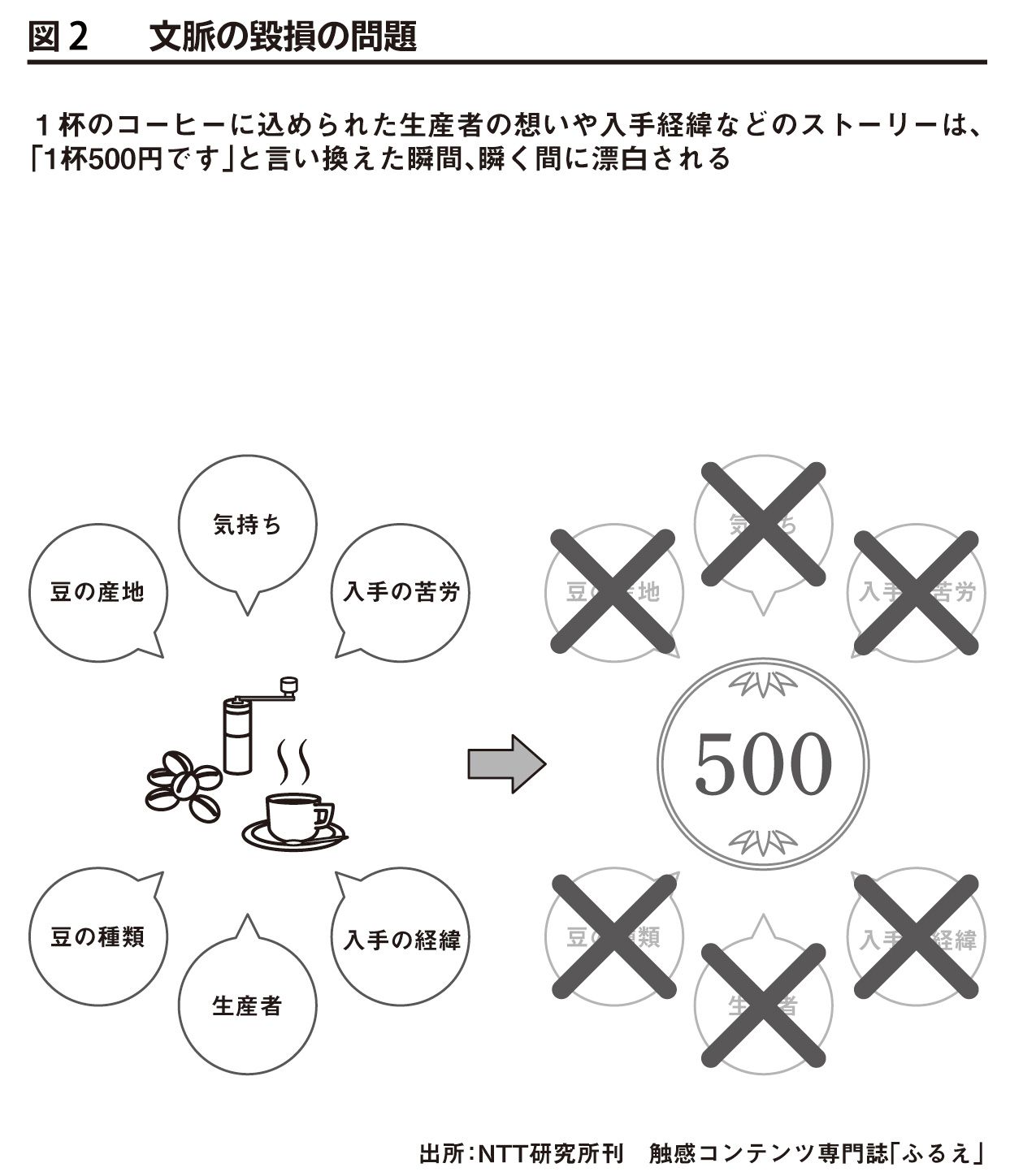

しかし最も大きいのは、お金による「文脈の毀損」である。お金という数字による取引が発生することによって、それまでのつながりや物語といった文脈が漂白されてしまうのだ。文脈が切断されると有機物は無機的なものへと成り下がってしまう。それが有機的な生命体である人間の身体には適さない。

商品をはじめとする“モノ”には、常にストーリーがある。

たとえば、コーヒー1杯にしても、豆がどのような農園で栽培されたか、その豆はどのような経緯で誕生して、さらに手に入れるのにどのような苦労をしたのか、といった豊かな文脈がある(図2)。

本来、価値あるそういった文脈が、貨幣取引の商品となった瞬間に失われてしまう。単に「○○円の商品です」といった具合に貨幣の単位で語られた瞬間、さまざまな思いや物語が漂白されてしまう。それこそがお金の持つ最大の弊害である。

文脈の毀損は、格差などよりはるかに大きい問題である。貨幣による経済が物語や人間の関係性を分断し、私たちの幸せを阻害している。しかも、知らないうちに蝕まれている。しかし、この文脈の毀損を防ぐための、お金以外の新しい解決策が出てきている。それが時間主義経済と記帳主義経済である。

----------

事業家・思想家

早稲田大学政治経済学部卒。東京大学大学院修士(社会情報学修士)。専門は、貨幣論、情報化社会論。1990年代より大手外資系コンサルティング会社でM&Aに従事し、カネボウやダイエーなどの企業再生に携わったあと30歳で独立・起業。劇団経営、海外ビジネス研修プログラミング事業をはじめとする複数の事業、会社を経営するかたわら、執筆・講演活動を行っている。

----------

(事業家・思想家 山口 揚平)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【新連載】金融史観~金融史が語る資産形成の未来~

①人類の歴史は資産運用の歴史Finasee / 2024年6月18日 16時0分

-

上級国民と下級国民…日本の格差や「忖度文化」「社会からの孤立」はがんじがらめになった〈絆〉のせい? アフターコロナの人とのつながり方の処方箋

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月10日 11時15分

-

なぜ「自分に関係ないデモ」に参加する若者が激増したのか…正義感や道徳とは関係がない「意外な動機」

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 16時15分

-

毎月2万円以下なら「オルカン」と「S&P500」はお勧めしない…新NISAで「素人が本当に買うべき金融商品」とは

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 8時15分

-

たとえ大金をもらえても…苦手な人に合わせるのは〈平成〉で終わり!? 「誰と会って誰と過ごすか」をわがままに選択できる人が幸せになれるワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月1日 11時15分

ランキング

-

1「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

2ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

3作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

4あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査

レスポンス / 2024年6月29日 16時0分

-

5「稼げればなんでもOKでしょ」は大間違い…1億円を貯めてFIREした経験から伝えたい「おススメできない副業」とは

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月29日 10時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください