一流コンサルが都心億ションを手放した訳

プレジデントオンライン / 2019年3月30日 11時15分

■醸し出される雰囲気はセカセカとしたものだった

世田谷から葉山へ移り住んで4年ほどになります。いま週の半分は丸の内のコンサルタント会社へ出社し、そのほかの日は自宅で仕事をしています。自宅では書籍の執筆に多くの時間を充てていますが、僕の本業はあくまでもコンサルタントです。東京へ出た日は朝から夜まで多忙を極めますし、場合によってはホテルに泊まり込むこともあります。

それでも、仕事とプライベートの両面で不都合を感じたことはありません。それくらい、葉山での暮らしがしっくりくるんです。何かの瞬間にふと、「ここにいるのが自分らしいな」と思える。移り住む前の世田谷では、そういう感覚は持てなかったんですよね。

以前住んでいたマンションでは、エントランスで会ってもニコリともされない方が少なくありませんでした。旦那さんは高級外車に乗り、奥さんは毛皮をまとっているようなご家庭から、夫婦の怒鳴り合いが漏れ聞こえてくることも頻繁で……。ご近所さんのゆとりある暮らしぶりとは裏腹に、醸し出される雰囲気はセカセカとしたもので、そういう環境に身を置いていると、こちらまで殺伐としてくるのです。

■「これって、ステレオタイプな成功者像だな……」

マンション自体は、僕も妻もとても気に入っていました。自分の部屋に間接照明を灯して悦に入ったりすることもありました。一方で「でもこれって、いわゆるインテリア雑誌に出てくるような人工的なかっこよさだな」と醒めた目で見る自分もいました。

仕事でも似たようなことがありました。僕のキャリアは電通からはじまりますが、その後コンサルティング会社に転職します。KPIを達成するために必死に働きました。

「山口さんだったら3年もすればパートナーに昇進できますよ」などとおだてられたりすると、すごい額のボーナスをもらって、「ブリオーニで最高のスーツを仕立てている俺」とか、「高級フレンチレストランで愛人とシャンパンを開けている俺」といったイメージが浮かんでクラクラしてくる。それで「徹夜でも何でもするぞ!」「土日も仕事だ!」とテンションが上がってしまっていた。

でもふと我に返ると「これって、世間のステレオタイプな成功者像を思い浮かべているだけだよな……」と虚しくなりました。

■「もう東京に住処を戻すことはない」と考えている

哲学者のスピノザが、自分が本来の自分であろうとするエネルギーのことを「コナトゥス」と言っています。このコナトゥスが破壊されたり麻痺したりすると、世の中で「よい」とされているものを盲目的に信じ、うらやましがられるような人になる方向へ、自分のエネルギーが向かってしまうそうです。それは本来の自分から相当ずれたものですから、徹するためにはどうしても無理をすることになる。そうすると、日々の生活が空疎なものになっていきます。

電通時代にもこんなことがありました。実家へ帰ったとき、僕が仕事の電話に出たのを聞いていた母が、「あなた、仕事ではいつもあんな話し方なの?」とすごく驚いて、「あなたらしくないわよ……」と言ったんです。当時は「電通マンかくあるべし」というイメージ通りに振る舞うことに一生懸命で、コナトゥスが麻痺している自分にまったく気づいていなかったんです。母のその言葉を聞いて嫌な予感がしたのですが、結局、ストレスで肺に穴が開いてしまっていました。

その後、しだいに自分の人生を見直すようになりました。自分の人生は自分が主人公の映画の脚本を自分で書いているようなものです。脚本家として考えたとき、このドラマはいやだな、このままこんなふうに仕事を続けていくのはちょっと違うな、と。もっといい場所があるんじゃないかと思ったんです。そのときふと頭に浮んだのが、週末によく遊びに行く友人宅がある逗子あたりの海でした。

でも当時は移住まで考えていなかった。とりあえずあのエリアにセカンドハウスを持つのはどうだろうかと思い立ち、不動産屋を巡ってたまたま出会ったのがいまの家です。結局、セカンドハウスではなく本宅になりました

もう東京に住処を戻すことはない、いまはそう考えています。

■毎週日曜日は朝8時から夕方5時までヨットの練習

葉山に来て、当然ながら都心とは生活スタイルが変わりました。楽しみなのが、土曜朝の逗子の小坪漁港です。漁師さんが朝獲れたばかりの魚を発泡スチロールのケースにドサッと入れて「3000円でどう?」と売ってくれ、僕も「こないだのコノシロおいしかったよ」などとフィードバックする。通ううちに顔見知りになっていくのが楽しいんですよね。

でも、ここへ移ったばかりの頃は、「この土地にうまくなじめるのだろうか」という不安を少なからず感じていました。週の半分は都心へ出勤していますし、ビジネス面で地域とのつながりはありません。そんなとき、妻が小5の長男を町営のヨットスクールに入れたいと言い出しました。

毎週日曜日の朝8時にハーバーに集合して、夕方5時まで練習。基本的に両親のどちらかの同行が必須です。とくに男性は2級小型船舶操縦士の免許を取得して、ヨットと一緒に海に出てレスキューのサポートをする役目を担います。

■はじめて「カラオケってなんて楽しいんだ!」と思えた

1年通してすべての週末に練習があります。世田谷にいた頃の感覚からすると、土日のいずれかを丸々子どものために使うなんてあり得ませんでした。でも妻に「よろしくね」と任されてしまい、最初はしぶしぶ付き添いを始めました。

子どもたちがヨットで海へ繰り出すと、親はエンジン付きのゴムボートに3、4人で分乗して随行します。ヨット経験のあるお父さんは技術面のアドバイスや叱咤激励をし、僕のような未経験者は子どもとボートの安全に目を配ります。

そうやって週末ごとにお父さん方とボートに乗り込むと、長い時間をともに過ごすなかで自然に仲良くなるんです。しかも、子どもが見せる真剣な表情や、挫折に負けず再トライする姿などをごく間近で見ることができる。これは自分の仕事の時間が減るとか不満を言っている場合じゃない、人生のかけがえのない時間を過ごしているのだと感じるようになりました。

極めつきが去年の夏、2泊3日で参加した別府でのヨット大会です。試合後、父兄仲間で宴会からカラオケへ流れ、学生のように飲んで騒いでガンガン歌っているとき、僕、はじめて思ったんです。「カラオケってなんて楽しいんだ!」と。

■子ども抜きでも一緒にいて楽しいのが「友達」

これまで、大人になってからの友達ってどうすればできるんだろうと思っていました。学生時代は、クラスやサークルが一緒というだけで自然に友達ができます。でも、大人になると出会う人は仕事上のつながりが増え、気が合うという純粋な気持ちよりも利得が絡みがちになる。

僕のヨットの場合、父兄同士は互いの職業をよく知りません。とにかくみんな海が好きで、子どもがヨットをやっているという共通項があるだけです。子ども抜きでも一緒にいて楽しいというのは、本当に「友達」なんですよね。

葉山に来て、僕が少し変わったと妻も感じたんでしょう。「ヨットがあってよかったね」と真顔で言われたことがありました。僕も本当にそう思います。ヨットスクールに参加していなかったら、葉山にうまくなじめなかったかもしれません。

人間関係をいい感じに保つコツとして、持ちつ持たれつとよく言います。地域コミュニティも同じなのだと思います。

中世のヨーロッパでは、「自由都市」と呼ばれるものがあちこちに生まれました。当時の都市の多くは封建領主や教会などの支配と規制を受けていましたが、その支配の外で一般市民が都市を形成していったのです。自由都市は城壁で囲まれており、そのなかに独自の自治体が存在します。

■その場所に「1年と1日」いられれば、仲間になれる

どこかの領地からその自由都市へ逃げてきた人がいるとします。その人が都市の一員として市民権を与えられるには1つのルールがありました。それは「1年と1日」その都市にいるということです。その期間いることができれば、前にいた都市の封建領主が連れ戻しにやって来てもコミュニティが守ってくる。

でもどうして、「1年と1日」なのか。僕が考えるに、結局、その地域に貢献できない人は1年もいられないからではないかと思います。ある地域に別の地域から入ってきて居場所を見つけるには、なんらかの価値をその地域にもたらさなくてはなりません。

たとえば、前にいた都市でパン屋だった人は、逃げてきた自由都市でおいしいパン屋さんを開ければ喜ばれるかもしれませんが、すでにパン屋が何軒もある都市だったら別の役割を見つけなくてはなりません。「あの人がいるといいよね」「あの人がいなくなると困るよね」という存在になれば、自然と居場所が見つかります。1年以上いられたということは、その都市での役割が見つかったという目安になるのです。

■「顔の見える規模」の経済圏で暮らす

自由都市の話は、地域経済を考えるヒントにもなります。僕の場合も葉山になじむほどに、缶ビール1本でも大手スーパーではなく地元の商店で買うことが増えてきました。どうせなら地元にお金を落としたほうが、地域ネットワークの一部になれる気がするからです。

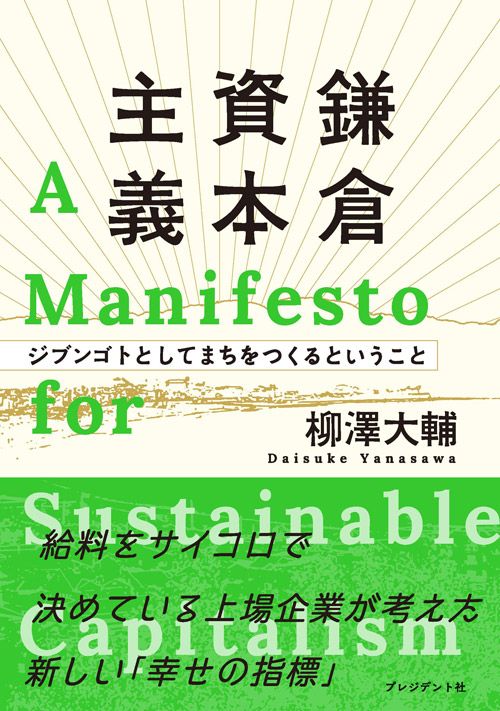

地方創生の動きが活発化するなか、経済ネットワークを意図的に小さくすることで新しい地域のかたちをつくろうと、葉山のお隣の鎌倉でいままさに進められているのが、面白法人カヤックの柳澤大輔さんが提唱する「鎌倉資本主義」です。僕も鎌倉に近い葉山在住ということもあって、2017年のコンセプト立ち上げのときからブレストに参加するなどしてかかわってきました。

柳澤さんが「鎌倉資本主義」で実践しようとしているのは、鎌倉で働く人たちが朝、昼、晩利用できる「まちの社員食堂」や鎌倉にある会社が共同運営する「まちの保育園」のような地域オリジナルコンテンツによって、地域の人同士がゆるやかにつながりながら幸せになっていける世界です。経済活動の状況を示す指標であるGDPに代わる、新しい「幸せの指標」を見つけ出そうとしているのが特徴です。

■「仕事がつまらない」という悩みが生まれる原因

人の「幸福感」について、僕は1つ思うことがあります。「やりがいを得られない」「仕事がつまらない」という悩みを抱く人は多いのですが、それは自分がこなした仕事が何の役に立っているのか、誰に届いているのかわからないからです。自分の仕事が誰かに「感謝されている」というフィードバックこそ、人が幸せを感じるために必要なこと。柳澤さんが実践する鎌倉資本主義は、小さな経済圏で人と人が感謝をし合える仕組みづくりの構築と言えます。

そんな「鎌倉資本主義」を進めるOSの機能を果たしているのが、2013年に鎌倉に拠点を置くベンチャー企業の経営者が立ち上げた地域団体「カマコン」です。このカマコンから、鎌倉が抱える課題解決のためのプロジェクトがいくつも立ち上がりました。しかし、カマコンの活動が最初から鎌倉にしっくりなじんでいたわけではなかった。伝統があり先祖代々の名家も多い鎌倉で、若い人たちだけで盛り上がっている浮いた存在、という面も正直あったと思います。

その状況を変えたのが、2017年の「第69回鎌倉花火大会」でした。この年、鎌倉の夏の風物詩であり、地域の人たちが待ち望んでいる大イベントが、資金の問題で一時開催を危ぶまれたのです。そこで、カマコンのクラウドファンディングの仕組みを利用したところ、1000万円を超える協力金が集まりました。鎌倉の夏になくてはならない花火大会の実現に貢献したカマコンは、「1年と1日」を経て鎌倉のシチズンとしての居場所を得たのだと思います。

今後もシチズン(市民)としての持ち場を増やしていくであろう「鎌倉資本主義」の展開を、お隣の葉山から応援したいと思っています。

----------

コンサルタント

1970年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て、コーン・フェリー・ヘイグループに参画。現在、同社のシニア・パートナー。専門はイノベーション、組織開発、人材/リーダーシップ育成。著書に『グーグルに勝つ広告モデル』(岡本一郎名義)『世界で最もイノベーティブな組織の作り方』『外資系コンサルの知的生産術』『劣化するオッサン社会の処方箋』(以上、光文社新書)、『武器になる哲学』(KADOKAWA)など。『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)を受賞。

----------

(コンサルタント 山口 周 構成=井上佳世 撮影=プレジデント社書籍編集部)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

きゃりーぱみゅぱみゅ、夫・葉山奨之との自宅の過ごし方明かす 人気芸人との久々共演で「生まれてくる子どもに自慢します」

モデルプレス / 2024年6月28日 18時57分

-

地方の生活コストは本当に安いのか? - FPが地方に移り住んで感じたこと 第145回 困ったことがあったら自治体の無料相談へ

マイナビニュース / 2024年6月26日 11時0分

-

「都市と山村」を行き来する「土着の思想」の実践 競争社会的生き方とは別の生き方を育む「苗代」

東洋経済オンライン / 2024年6月25日 10時0分

-

なぜ「自分に関係ないデモ」に参加する若者が激増したのか…正義感や道徳とは関係がない「意外な動機」

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 16時15分

-

現実味を増すトランプの再選...「現代の平民」が見ている、カリフォルニアの「テック貴族」が支配する「封建制」とは?

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月5日 11時10分

ランキング

-

1「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

2ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

3作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

4あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査

レスポンス / 2024年6月29日 16時0分

-

5「稼げればなんでもOKでしょ」は大間違い…1億円を貯めてFIREした経験から伝えたい「おススメできない副業」とは

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月29日 10時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください