法改正で"日本の水道”に起こる3つの異変

プレジデントオンライン / 2019年4月14日 11時15分

■水道法が改正された目的とは

2018年12月6日、国会で水道法改正案が可決された。一部のメディアで「水道が民営化される」と報じられ、「水道料金が上がるのではないか」「サービスが低下するのではないか」と取り沙汰されている。

しかし、「民営化」というのは正確な表現ではない。今回の法改正の大きなポイントは、「広域化」「官民連携」「資産管理」の3点であった。その背景から説明しよう。

資産規模が約40兆円に上る日本の水道施設は、高度経済成長期に建設されたものが多く、老朽化によって全国各地で漏水被害などの問題が発生している。こうした施設の更新などには、膨大な費用と時間を要する。

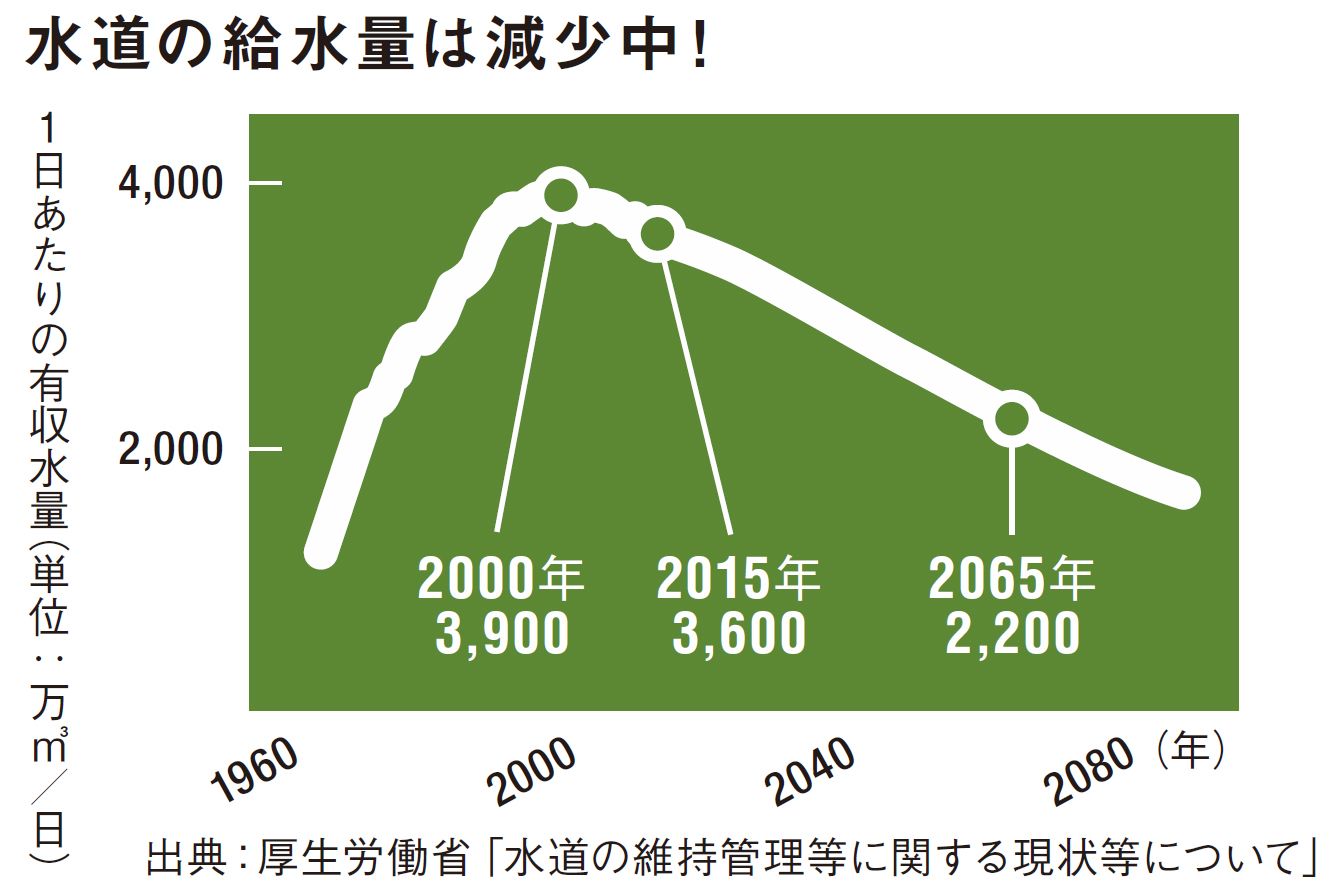

その一方、節水型機器の普及や人口減少が影響し、水道の給水量は2000年頃から全国的に減少傾向にある。すでに全国の水道事業体の約3分の1で「供給単価」が「給水原価」を割り込む「原価割れ」が生じている。今後さらに減る給水人口で、施設更新や耐震化などの費用を負担するとなれば、水道料金は確実に値上げせざるをえないだろう。小規模な市町村や人口減少が著しい地域において、水道事業の問題は特に深刻であり、事業形態の見直しは待ったなしの状況だ。そのような背景から水道の基盤強化を図ることが、今回の水道法改正では大きな目的の1つだった。「資産管理」を実施するため、水道施設台帳の作成・保管が事業者に義務付けられたのもその一環である。

打開策として、施設の統廃合やダウンサイジングとともに、以前から注目されてきたのが、「広域化の推進」だった。現在、全国の水道事業者は約2000が存在している。それが近隣自治体と連携して設備や人材を共有すれば、スケールメリットや関連事務の効率化が見込める。しかし当初の期待ほど、広域連携は進んでいない。原因の1つに、地域間の料金格差がある。もともと水源がよいなどの理由で水道料金が安い地域は、事業統合によって値上がりすることになり、そちら側の市町村は反対する。設備の格差も同様で、浄水場などの設備が新しい地域と古い地域が統合すれば、前者が後者を支援する形になる。それまで水道料金や税金で設備更新を負担してきた市町村の住民からは、賛成が得にくい。

こうした問題に対処するため、今回の法改正では、都道府県に調整役としての明確な役割を持たせた。これによって広域化がスムーズに進み、地方の事業基盤の強化が期待できる。

■再公営化180件は全体のごく一部

そして18年の法案審議で最大の争点となったのは、「コンセッション」方式を導入することの是非だった。コンセッションとは、官民連携の一形態だ。公共施設などを運営するうえで、公共(官)は施設の「所有権」を保有したまま、「運営権」は民間企業に一定期間、譲渡するというものである。

これまでも水道事業で、民間に設備の運営を委託することはあったが、限定的なものであった。これに対してコンセッションは、民間が独自の運営ノウハウを駆使することができ、効率的な事業運営ができれば、一定の利益を出すことが可能だ。一方、公共は民間の監督・モニタリング責任を負うが、財政を負担することなく、運営権の対価を受けることができる。

コンセッションは、民主党政権下の11年、PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)改正で導入された。すでに関西国際空港・大阪国際空港や愛知県道路公社がこの方式で運営されている。しかし水道事業は「地域独占」という特性があるため、これまでコンセッションを実施する場合には、市町村は水道法上の「水道事業者」としての認可を国に返上したうえで、民間事業者がこれに代わって「水道事業者」の認可を受けなければならなかった。だがそれだと、大規模災害が発生したとき、市町村が対応に直接介入できないなどの問題があった。そこで今回、市町村の水道事業者としての立場を維持したまま、民間事業者に「公共施設等運営権」を設定できるように水道法を改正したのである。

コンセッションを問題視する意見で、よく聞かれるのが「民営化すれば水道料金が高騰する」という予想だ。公共と民間を公正に比較した場合、経営効率が高くコストを抑えられる民間のほうが、運営費用が低くなることは多くの事例で確認されている。だが、地方公共団体が運営する場合、税金を投入できるため、見掛け上、水道料金を低くすることができる。高騰するかどうかはともかくとして、税金による補てんがあるケースで、民間が水道料金だけで運営維持管理費用をすべて回収しようとするなら、税金が投入できなくなる分の値上げは避けられないだろう。

サービス低下についてはどうだろうか。日本では、水道事業の官民連携は1999年のPFI法制定以降、時間をかけて徐々に進められてきた。現在、水道事業については上下水道合計で約600件が官民連携で運営されている。これはコンセッションではなく、民間が限定的な裁量を有する民間委託ではあるが、公共も民間もしっかり機能しており、私が知るかぎり、サービス低下が問題となった例はない。

国会審議の中では、海外の民営化および官民連携で運営される水道事業のうち、「全世界で最近15年間に再公営化された例が180件あった」という報告にも注目が集まった。世界全体で官民連携によって運営されている水道・下水道の件数についての統計はないため、その数が多いのか少ないのかはわかりにくい。ただし私の推計では全世界では数千~数万件に上ると見られるため、そのうちの180件であれば、再公営化されたケースは全体のごく一部と言える。また契約期間が過ぎて公営に戻ったケースも含まれており、すべて問題が生じたことが原因とは言えない。ただ問題が生じた例があることは事実であり、その失敗例から学ぶべきである。コンセッションを導入する際、情報の公開や民間の監督などには十分な対策が必要になるだろう。

■海外進出を視野に水メジャーと連携を

もう1つの懸念とされるのが、コンセッションを導入すると、仏ヴェオリア・ウォーターやスエズ・エンバイロメントといった海外の「水メジャー」に日本の水道事業が乗っ取られるのではないか、というものだ。

しかし、国民の生命にかかわる重要なインフラを、海外企業に100%丸投げすることは考えにくい。その意味では、静岡県浜松市の取り組みは1つの参考になるだろう。浜松市は18年4月に下水道事業の一部にコンセッションを導入。現在、仏ヴェオリアと日本のJFEエンジニアリング、オリックスなどで構成するSPC(特別目的会社)が運営している。構成企業が撤退することは市の許可が必要なので通常できないが、複数の企業が参画することで、仮に外資が撤退しても水道事業を維持できるような仕組みとなっている。ただし、日本企業が水メジャーから技術やノウハウを吸収するための年数は必要となる。水メジャーとの共同事業は、Jリーグが外国人選手を招聘して日本サッカーの向上を図ったのに近い。

こうした技術やノウハウの習得は、コンセッションを導入した狙いの1つだと言ってよい。もともと導入されたのは、国内市場が縮小するなかで構想された成長戦略の一環だった。多くの途上国では、水道施設に投資して、さらに運転管理してくれる企業を探している。日本の民間企業の技術を高め、独自のシステムやサービスを開発できれば、将来は海外進出も可能になる。

国内の水道事業が縮小に向かうなか、目を世界に転ずれば、日本のように安全でおいしい水を求めている国や地域は少なくない。日本の水道事業は、世界的な水問題の解決に貢献できるポテンシャルを秘めているのだ。

----------

エンビズテック代表コンサルタント

日系大手エンジニアリング会社、民間シンクタンク、外資系水道事業会社などを経て、現在は、途上国の水道開発支援に従事する傍ら、エンビズテック代表として、日系企業の海外進出支援、著述活動などを行う。著書に、『水ビジネスの現状と展望』『水ビジネスの戦略とビジョン』(共に丸善出版)などがある。ペンシルバニア大学経営学修士(MBA)、横浜国立大学工学修士。

----------

(エンビズテック代表コンサルタント 服部 聡之 構成=Top Communication 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

5年ぶりにリアル開催。7月1日(月)官民連携取組「熱中症予防声かけ出陣式」を森永製菓がスペシャル応援企業としてサポート!「冷やし甘酒」を”東京タワー”で提供

PR TIMES / 2024年6月25日 13時15分

-

富山市総合体育館Rコンセッション事業における落札者に決定

PR TIMES / 2024年6月22日 17時40分

-

「再エネ促進区域」を拡充 広域設定で加速へ、改正法成立

共同通信 / 2024年6月12日 13時4分

-

佐賀県伊万里市と「脱炭素社会の実現に向けたマイボトル利用促進に関する連携協定」を締結

PR TIMES / 2024年6月10日 11時15分

-

バイオガス施設の臭気対策として「次亜塩素酸水式脱臭システム」を受注 ~再生可能エネルギーであるバイオガスの利活用促進を支援~

PR TIMES / 2024年6月10日 11時15分

ランキング

-

1初めての刺青は「中学時代」。離婚3回、4児のシングルマザーがたどり着いた“幸せ”の境地

日刊SPA! / 2024年6月28日 8時54分

-

2おしゃれな部屋作りで大事な4つの基本、知ってる?インテリアのコツをFUDGEが解説

fudge.jp / 2024年6月27日 19時30分

-

3低価格の「非純正バッテリー」に注意 火災で“建物全焼”の事例も NITEが注意喚起

オトナンサー / 2024年6月27日 22時10分

-

4コバエ駆除は「ハエの種類によって対策を変える」必要アリ!プロに聞いた方法とは?

女子SPA! / 2024年6月27日 8時46分

-

5エナドリを「1日1リットル」飲んだ私に起きた異変 「心臓を針で一突きすれば、身体全体が破裂する…」

東洋経済オンライン / 2024年6月27日 13時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください