本庶教授が小野薬品との関係でみせた執念

プレジデントオンライン / 2019年6月10日 9時15分

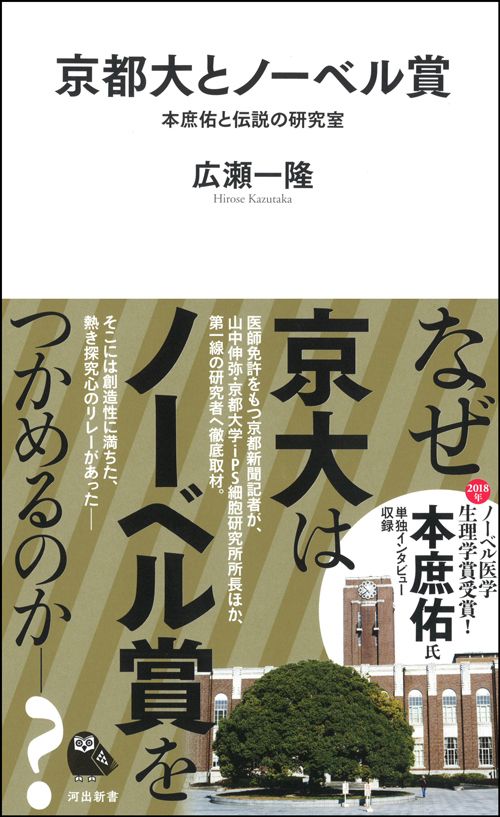

※本稿は、広瀬一隆『京都大とノーベル賞 本庶佑と伝説の研究室』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。

■ジャケットにノーネクタイという普段着

記者会見場は、京都大の正門そばにある時計台の2階だった。100人を超える報道陣でごった返す会場の最前列に私は陣取った。しばらくして総長の山極寿一らとともに、ジャケットにノーネクタイという普段着の本庶佑が入ってきた。一斉にフラッシュがたかれシャッター音が会場を埋めつくす。

本庶は着席するとゆっくりと報道陣をみまわした。カメラの放列を前にしても表情一つ変えない。落ち着いた振る舞いは、さすがだった。

山極のあいさつが終わると、本庶は共同研究者や家族らへ礼を述べてから、受賞の知らせを受けた思いを語りはじめた。

「この治療法によって重い病気から回復して元気になった、あなたのおかげだといわれるときがあると、自分の研究に意味があったということを実感し、なによりうれしい。その上にこのような賞をいただき、幸運な人間だと思っています」

いつもと変わらない、考えながら言葉を選んでいることがわかるゆったりした語り口だ。少しだけゆるんだ口元から、受賞の喜びが伝わってきた。

さらに本庶の言葉はつづく。「基礎的な研究から臨床につながるような発展、ということで受賞できました。基礎医学分野の発展がいっそう加速し、多くの研究者を勇気づけることになれば望外の喜びです」

■ノーベル賞が基礎医学の価値を証明してくれる

医師ながら、実験室が闘いの舞台である基礎医学の道を歩んできた自負がのぞく言葉だった。

医学部を卒業して医師免許を取得した後には大きく二つの道がある。一つは医師として、患者の治療に心をくだく道だ。往々にして注目を浴びるのは、すばらしい手術の腕をもつ外科医など実際に患者を治療する医師だろう。テレビ番組のドキュメンタリーで取材されたり、ドラマの主人公になったりする多くはこのタイプだ。医学部に進む学生のほとんどは、医療現場で働くことを目標としていると思う。

しかしもう一つの選択肢がある。本庶のように、科学者として基礎医学を極める道だ。

患者を直接診る医師と比べて、科学的な探究にかかわる基礎医学の研究者はどうしても地味になる。日々ドラマが起こるわけではなく、実験室での研究の積み重ねが大切な仕事だ。ただときには、革新的な治療法に道をひらくこともある。

それをノーベル賞の受賞によって証明することができたのだ。

■「僕はメディアの人と違ってやることがいっぱいある」

本庶のあいさつが終わると、記者との質疑応答の時間帯となった。次々と手が挙がり、多岐にわたる質問が投げかけられた。その一つひとつに、本庶は丁寧に答えた。

まずは、受賞の知らせを受けたときの様子をたずねる問いかけに応じた。

「午後5時前後だったかと思いますけど、ノーベル財団の私も知っている先生から電話がありました。突然だったのでたいへん驚きました。ちょうど私の部屋で若い人たちと論文の構成について議論しているときでしたので、思いがけない電話でした」

やはり午後6時前の拍手は、本庶の受賞に対して起こったと考えて間違いなさそうだ。「思いがけない電話」というのは、毎年のようにノーベル賞候補といわれてきて、もうあえて意識することはなかったからか。

年に一度めぐってきた発表日の過ごし方を聞かれた本庶は、こんな風に返した。

「正直いってね、僕はメディアの人と違ってやることがいっぱいあるので、自分で意識することはほとんどありませんでした。いつどんな風な形で発表されるのか知らなかったので、今年は誰なのかなと思っていたら電話がかかってきた」

直截な言い方が印象的な本庶だが、一方でユーモアもあり、よく笑う。この日も「メディアの人と違ってやることがいっぱいある」などと、にやりとしながら語る様子は、いかにも本庶らしかった。

■患者が病気を克服する以上の幸せはない

司会が手を挙げている私を当てたので、考えてきた質問を口にした。

「PD1の発見以外にも大きな業績があり、何年も前からノーベル賞候補といわれてきた。待ちに待った受賞なのか、それとも『まっ、こんなもんか』という淡々とした感じですか?」

いつもの癖でちょっとくだけた口調になってしまったが、「こんなもんか~」というくだりに本庶は大きく口を開けて笑ってから答えてくれた。

「賞というのはそれぞれの団体が独自の価値基準で決める。長いとか待ったとかはあまり感じていません。僕はある日ゴルフ場で、『あんたの薬のおかげで、自分は肺がんで、これが最後のラウンドだと思っていたのがよくなって、またゴルフできるんや』という話をされたことがある。これ以上の幸せはない。それで十分だと思っています」

本庶は、今いちばんやりたいことをたずねる別の記者の質問には「ゴルフにおいて、自分の年齢以下のスコアでまわるエージシュート。76歳なので76を出すのが最大の目標」と答えていた。自身もゴルフを愛するだけに、病気を克服して再びクラブを握れる患者の喜びは、我が事のように感じられたことだろう。

■がんが「大きな脅威」でなくなる日が来る

会見では、がん治療の未来についてたずねる質問も出た。

がん免疫療法の今後の発展について本庶は、「この治療は、たとえとしては感染症におけるペニシリンの段階であります。ますます効果が広い人に及ぶようにしつつ、効かない人がなぜ効かないのかといった研究がまだ必要です。やがてはそういうことが解決され、感染症がほぼ大きな脅威でなくなったのと同じような日が、遅くても今世紀中には来ると思っています」と希望を語った。

「ペニシリンの段階」という言葉の意味は少し解説が必要かもしれない。

ペニシリンは、1928年にアオカビからみつかった世界ではじめての抗生物質だ。肺炎などの原因となる細菌を攻撃するのに、劇的な効果を上げた。もちろん、ペニシリンだけですべての感染症を治療できるわけではない。その後にさまざまな抗生物質がみつかったおかげで、それまで多くの命を奪ってきた感染症を押さえ込むことにつながった。

PD1をターゲットとしたがん免疫療法も同じような可能性を秘めているが、改良は必要であり、ほかの治療法の開発も大切になる──。本庶はそんなメッセージを込めているのだ。

■研究のモットー「好奇心」「簡単に信じないこと」

さらに本庶は、PD1研究の現状についても解説を加えた。

「PD1ですべての人(のがん)が治るわけではないので、効果を強めようとしている。効く効かないを早く見極めるマーカーも探している。PD1が免疫にブレーキを効かせる仕組みをうまくつかって、アレルギーや自己免疫疾患を治療できる可能性もあると思っています」

PD1を介した治療法の可能性は確信しているが、同時に、まだ不完全であることも十分に認識している。本庶の飽くなき探究心が垣間みえた。

受賞が決まった直後の記者会見ということもあって、研究の内容についてあまり突っ込んだ問いかけはなかった。自然と、研究に対する姿勢や転機となったエピソードをたずねる質問が多くなる。

たとえば研究のモットーについて聞かれた本庶は「やっぱりなにかを知りたいという好奇心。それからもうひとつは、簡単に信じないこと。『ネイチャー』や『サイエンス』に出ているものの9割はうそで、10年たったら残って1割。まず論文に書いてあることを信じない。自分の目で確信できるまでやることです」と語った。

『ネイチャー』や『サイエンス』というのは、科学の研究論文を載せる雑誌の名前だ。権威のある雑誌として知られ、掲載されれば大きな業績となる。世界中の研究者が掲載を夢みているといっても過言ではない。しかし本庶は、そうした「権威」にとらわれることに注意を促したのだ。

■臨床に応用するには「パートナー企業」が必要

とはいえ、そのように既存の価値観にとらわれず、みずからの信じる研究を積み重ねていくなかでは、挫折だってあるはずだ。そして「挫折を乗り越えて今がある」というストーリーは、新聞やテレビの大好物。もちろん本庶にも挫折の経験をたずねる質問が飛んだのだが……。

「挫折しなかったからここまで来たんですけども、非常に大きな壁にぶつかったことはあります」

挫折をしたことがないといい切れるのは、本庶の面目躍如といったところだ。実際にそうなのだろうが、ここまでストレートに表現する人はそういない。

たまたまこのタイミングで、安倍晋三首相から電話が入った。会場にいる記者たちには会話の内容がスピーカーで伝わるようになっている。祝いのあいさつなどが2、3分交わされると会見は再開し、本庶がぶつかった「壁」にかんする話がつづいた。

「2002年に動物モデルをつかってこれ(PD1をターゲットとした手法)でがんが治るという論文を発表しました。もちろん特許も出した。その後、実際に臨床に応用したいと私はかなり楽観的に考えていたんですが、パートナーとしての企業が必要なんです」

■治療や診断につなげる執念の強さという「凄み」

ところが製品化に乗り出してくれる企業をみつけるのには苦労したという。一度は国内では難しいと判断し、米国のベンチャー企業と計画を進めようとした。最終的には、長年の交流があった製薬会社の小野薬品工業などが製品化に乗り出すこととなったが、それまでは本庶にとって大きな壁を感じる日々だったようだ。

「1年ちょっとくらい、まったくパートナーがみつからなくて、いよいよこれは自分の全財産をなげうってでもアメリカのベンチャーと開発しなければいけないかなというときは、いちばん壁を感じました」

基礎医学の研究者は往々にして、企業と組んでおこなう製品化については関心がとぼしくなりがちだ。少なくとも20年前には、本庶のように、研究者でありながら、研究成果の実用化をねばり強く模索しつづける人は多くはなかっただろう。

本庶はみずからの研究への姿勢についてこう語った。

「私自身は医学を志していますので、やはり常に、自分の好奇心に加えて、病気の治療や診断につながらないかと考えてきました。新しい発見の特許化など、応用への手順は早い段階からやっていました」

なにげない言葉だが、「医学者」としての自覚が、応用への道筋を探る姿勢にむすびついていることをうかがわせる。この応用への執念の強さは、ほかの研究者に聞くなかで、しばしば、本庶の「凄み」として語られることとなる。(敬称略)

----------

京都新聞 記者

1982年、大阪生まれ。滋賀医科大学を卒業し、医師免許取得。2009年に京都新聞社へ入社。在学中に7カ月半アジアを放浪した経験が、ジャーナリストを目指すきっかけになった。警察や司法を担当した後、現在は科学や医療、京都や滋賀にある大学の動きを取材している。iPS細胞をテーマにした連載も執筆した。人文学に強い関心をもち、哲学や生命倫理にかんする記事も多く書いている。

----------

(京都新聞 記者 広瀬 一隆 写真=時事通信フォト)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

がん患者サポートアプリ「ハカルテ」をリリース

PR TIMES / 2024年7月17日 10時45分

-

Q.「気力や生きがいで余命が伸びることはありますか?」【脳科学者が解説】

オールアバウト / 2024年7月14日 20時45分

-

肺がん患者の寿命が延びた例も…医学界に衝撃が走った〈緩和ケア〉の効果【医師が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月10日 10時0分

-

医師が告げる余命は当たらない?…“がんのスペシャリスト”が「余命宣告は即刻やめるべき」と考えるワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 10時0分

-

【その健康法が本当に正しい?科学が実証した「知識」と「習慣」】峰宗太郎氏による『病理医が切実に伝えたい 病気の仕組みと予防の正解』発売!

PR TIMES / 2024年6月21日 17時40分

ランキング

-

1申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

-

2「再配達は有料に」 ドライバーの本音は

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月17日 6時40分

-

3大谷翔平の新居「晒すメディア」なぜ叩かれるのか スターや芸能人の個人情報への向き合い方の変遷

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時40分

-

4「380円のデザートを10人で分けて…」“ラーメン屋でラーメンを頼まない”ヤバい客の実態を店主のプロレスラーが赤裸々証言

文春オンライン / 2024年7月17日 11時0分

-

5リーマンショックで〈全財産1,100万円〉をわずか1ヵ月で失った後、4年で復活を遂げた〈億トレーダー〉が徹底している「守りの資金管理」とは

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月17日 11時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください