年商50億の豆腐店"おからパン"を売る訳

プレジデントオンライン / 2019年7月9日 9時15分

おとうふ工房いしかわ 社長 石川 伸氏●1963年、愛知県生まれ。日本大学農獣医学部食品工学科卒業。「石川豆腐店」4代目。91年、有限会社「おとうふ工房いしかわ」設立。著書に『「おとうふ工房いしかわ」年商50億のまっすぐ経営術』。

愛知県高浜市に拠点を置くおとうふ工房いしかわは、石川伸(のぶる)社長が「自分の子どもに食べさせたい豆腐をつくろう」との想いで設立。バブル崩壊直後、価格重視のデフレ経済のなかで、国産大豆とにがりにこだわった「昔ながらの日本の豆腐」を売り出した。

現在はパンやスイーツの製造販売や飲食店経営も手掛け、年商は50億円を超える同社のこだわりについて、慶應義塾大学大学院教授、磯辺剛彦氏が解説する。

■「昔の豆腐は美味しかった」

▼社会貢献

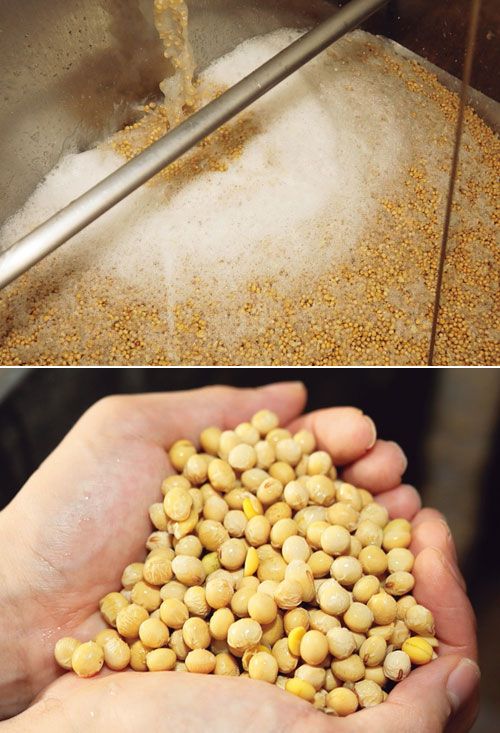

石川氏の実家は家族経営の小さな豆腐屋さんでした。「豆腐づくりは夜から大豆を水に浸し、翌朝早くから大豆を炊いて、冷たい水に手を突っ込んで作業します。豆腐屋の仕事はつらいものだと、子どもながらに感じていました」と石川氏は振り返ります。

大学卒業後に大手食品会社で5年間勤めた後、「日本一の豆腐屋になる」という夢を抱いて家業の「石川豆腐店」を継ぎました。まだバブルの余韻が残っていた時代です。石川氏が夢見る「日本一の豆腐屋」とは、日本一多く大豆をつぶし、日本一多くの豆腐をつくることでした。そのために、当時の年商3000万円を上回る5000万円をかけて、設備を整えます。

しかし、まったく売れません。スーパーに営業しても豆腐の陳列棚は他のメーカーが押さえています。実家に戻って1年も経たないうちに、自信を失いかけていました。

そんなとき、友人の奥さんが1丁200円もする豆腐を取り寄せていることを知りました。その奥さんから「こんな豆腐をつくったらいいんじゃない?」と言われたのが、いわゆる「自然食」。国産大豆でつくってにがりで寄せた豆腐でした。その方から自然食の会社を紹介してもらい、いしかわの豆腐を扱ってくれるようお願いに行ったそうです。

「そこの社長から『大豆は国産を使っているの?』『にがりを使っているの?』と聞かれました。輸入大豆とすまし粉を使っていたことを話すと、『それでよく豆腐屋をやっているね』と叱られました。その頃、私が自分の子どもに離乳食として食べさせていた豆腐も同じもの。『よし、自分の子どもに食べさせたい豆腐をつくろう』と覚悟を決めました」(石川氏、以下同)

「にがり」とは、豆乳を固めるための添加物です。豆腐づくりには、伝統的ににがりが使われていました。しかし戦時中、ジュラルミンの原料となるにがりは軍需物資として徴収され、その代用として「すまし粉」が使われるようになりました。にがりと比べて安価で簡単に豆腐をつくることができます。終戦後も、すまし粉を使った豆腐がそのままつくり続けられていました。

しかし、実のところ美味しくありませんでした。石川氏は「昔の豆腐は美味しかった」という祖父の口癖を思い出します。父親としてやるべきことは、昔ながらの安全で美味しい豆腐を、今の技術でつくることでした。

石川氏は、国産大豆とにがりを使った安全で本物の豆腐の開発に取り組みます。にがりを入れるタイミング、量、混ぜ方など、試行錯誤の連続です。結局、商品化に1年以上かかりました。

商品は完成しましたが、まったく売れません。それでも徐々に近所にファンを増やしていきます。しばらくして、地元のスーパーで自然食という位置づけで取り扱ってくれるようになり、その後、地元生協との取引が始まります。

■勘・経験からデータへ、豆腐を“サイエンス”

当時は食の安心・安全という意識がそれほど高くない時代です。世の中は安売り競争が蔓延するデフレの真っただ中。それでも、「子どもに安心して食べさせることができる豆腐」にこだわる――これが同社の中核の価値観になります。環境の逆風が好機に変わったのです。同社のこだわりの豆腐は、逆風が吹くほど売れるようになりました。石川氏は「旨い、安全、安心」という社訓を掲げます。

国産大豆とにがりを材料とした豆腐は各方面から注目され、売り上げは急上昇します。それでも石川氏は満足しません。素材の味にこだわった豆腐ですが、甘みとコクの面で物足りなさを感じていました。

常連客から、「うちの子は豆腐を食べてくれないんです」と言われたことも次のステップへ後押しします。理由は大豆特有のにおいにありました。そこから石川氏は、子どもが喜んで食べてくれる豆腐づくりに取りかかります。

「そんなとき、木綿豆腐をつくる過程で出るお湯の中に、オリゴ糖が含まれているという記事を見つけました。早速、その技術を開発したエンジニアに話を伺いました。オリゴ糖には、大豆の独特なにおいをマスキングする効果がありました。そこで、大豆オリゴ糖に近い組成を持ったオリゴ糖と大豆から抽出した油を加えれば、子どもたちが美味しいと言ってくれる豆腐がつくれる、と閃いたんです」(石川氏)

水と油を均一に豆腐に乳化分散させ、安定して凝固させることは、簡単ではありません。実験を繰り返し、これまで勘と経験に頼っていたものを、データに基づいたモノづくりへ変えました。

試行錯誤の結果、「自分が理想とする豆腐」と「子どもたちが美味しいと言って食べてくれる豆腐」を両立した、「究極のきぬ」と「至高のもめん」が完成しました。ここでも発売当初は1日20丁ほどしか売れませんでしたが、口コミで徐々に人気が高まり、発売2年目からは毎年、前年比200%以上の売り上げが続きました。

生協とのチャネルから生まれたのが、おからを使ったお菓子「きらず揚げ」です。開発のきっかけは、生協の商品検討会での会員との雑談でした。

「たまたま生協の商品検討会でお菓子の話題になった際、あるお母さんから『最近は柔らかいお菓子ばかりになって、硬いお菓子が少なくなった』という不満を耳にしました。私は大学でおからの研究をしていましたので、おからでお菓子をつくるとマカロニのように固くなってしまうことを話しました」

すると、別のお母さんから「子どもの歯固めに使えるお菓子がなくて困っています。体にいいおからのお菓子だったら、きっと喜ばれますよ」というアドバイスを貰ったそうです。

「大豆、小麦、油、塩のすべてにこだわり、形状や塩のかけ方まで徹底的に研究し、同時に日本の伝統的な食文化を今の時代に合わせることで、新しい食品を開発できる可能性を知りました」

■会社規模の拡大をいったんストップ

「きらず揚げ」は大ヒット商品になりました。当初は子ども向けでしたが、大人にも大好評。「近くに買えるお店がない」という多くの声を受け、通販業務を開始。その通販チャネルに、豆腐問屋や菓子問屋のチャネルが加わります。そして、お客様と交流できる場として、レストランと直売店を併設した「とうふや豆蔵」をオープンしました。売り上げは右肩上がりで、年商20億円を超える規模まで成長しました。

その後も順調に取扱店が増え、同社はハイペースの成長期を迎えます。政府の農業政策による国産大豆の増産・価格下落を機に、大豆の全量国産化に踏み切りました。さらに、そこに健康ブームが追い風となり、同社は豆乳飲料のための設備を導入しました。

しかし、そこで思わぬ落とし穴が待ち受けていたのです。

台風や冷害によって2004年の国産大豆の卸値は前年の2倍、その翌年も1.7倍に高騰。それに加えて、原材料を調達できない事態に陥りました。

そんな状況下で、組織的な歪みが生じます。店舗の拡大や従業員の増加といった無理な背伸びが経営を圧迫。財務は火の車でした。しかし、「ここで規模を縮小したらカッコ悪い」と見栄を張り、立ち止まることをためらった。規模の拡大とともに従業員との距離が広がり、人間関係のトラブルや、お客様や仕入れ先からのクレームが増加。石川氏自身も「現場に顔を出して従業員とコミュニケーションをとることを怠った」と振り返ります。

会社規模が小さく従業員が少ないころは、ご飯を食べるのも一緒、企画を考えるのも一緒、何をするにもみんな一緒でした。物理的に顔が見える関係だったので、意識しなくても価値観が共有できます。しかし、従業員が増えるとそれまで通りにはいきません。

「食品企業に限って言えば、社長1人では年商1億円が、家族経営では3億円が限界です。5億円にするには、会社は公器であるという意識が必要です。それ以上となると、各階層の職能や専門的知識が必要。10億円企業には責任を明確にするガバナンスが必要です。30億円になるには、社会的に価値がある企業でなければなりません。そして衛生管理や物流機能などの食品メーカーとしてのインフラを整備できれば、50億円が視界に入ります」

石川氏は経営危機を回避するため、規模の拡大にいったんストップをかけます。そして「自分たちがやるべきことは何か」「地域や農業のために役立っているのか」と自問自答します。

■大豆の裏作である麦も一緒に守る

そこでまず、社長と社員、社員同士がお互いを理解し、認め合う関係の構築を目指しました。そのために、農業の体験学習や地域の方を招いた催しや、子ども向けの豆腐教室を始めました。

「いきなり経営理念や価値観を押しつけてもうまくいきません。農家や地域の方との交流を通じて、従業員には顔の見えるつながりを大切にしてほしい。こうした活動を通じて、会社の理念や私の考えを従業員のみんなが共有すれば、同じ価値観で仕事ができるようになります。結果として、危機をきっかけに私と社員、パートさんの気持ちを1つにすることができました」

石川氏は4つの「大切にしたいこと」――「日本の農業を応援したい」「地球の環境を守りたい」「昔からの味わいを大切にしたい」「地域の皆さんに愛されたい」を経営理念に掲げます。

同社のコア・コンピタンス(強み)は、国産大豆を使った豆腐づくり。ただし、日本の大豆を守るには、裏作である麦も一緒に守る必要があります。同社が「おからパン」や「とうふドーナッツ」のような商品を展開しているのも、大豆農家を守るためなのです。

「いいものをつくることは大事ですが、それを安く売ったら農家がやっていけません。食品メーカーは売り上げを増やしたい。そのために消費者が喜んでくれるものをつくっています。でも、その根っこにある『日本の農業をどう守るか』『農家の生活をどうしたらよくできるか』を、小さな豆腐屋でも考えるようになれば、日本の農業はきっとよくなるはずです」(石川氏)

■子どもたちに国産大豆の価値を伝える取り組み

そのひとつが、子どもたちに国産大豆の価値を伝える取り組みです。大豆を通して子どもたちの食育を支援する「だいずきっず」を設立したほか、障碍者支援にも力を入れています。地元養護学校の子どもたちが描いたデザインを包装紙やパッケージに利用し、その売り上げの一部を還元しています。

「忘れてはいけないのは、これまで1丁100円の豆腐、1枚10円の油揚げを買ってくださった地元のお客様の支えです。ですから、私たちは地域に恩返しする義務があります」

地方の“豆腐屋さん”が実践する経営は、社会的貢献と企業としての成長を両立させています。

▼ポイント:技術開発とガバナンスで、成長と社会貢献を両立

●本社所在地:愛知県高浜市

●資本金:9900万円

●売上高:51.3億円(2015年度)、50.3億円(16年度)、51.3億円(17年度)

●従業員数:520名

●沿革:明治年間、初代石川兼三郎創業。1991年、有限会社おとうふ工房いしかわ設立。99年、株式会社化。

----------

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科教授

1958年生まれ。81年慶應義塾大学経済学部卒業、井筒屋入社。96年経営学博士(慶大)。流通科学大学、神戸大学経済経営研究所を経て2007年より現職。企業経営研究所所長を兼務。専門は経営戦略論、国際経営論、地方創生論。

----------

(慶應義塾大学大学院 経営管理研究科教授 磯辺 剛彦 撮影=山口典利、浮田輝彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「みりん粕」使用のドーナツ 産学連携商品を限定発売 九重味淋

食品新聞 / 2024年9月18日 11時29分

-

【日本全国】お取り寄せ可能な絶品ドーナツ12選

fudge.jp / 2024年9月11日 13時30分

-

おからスイーツの革命!各分野のプロが集結し、おからの感動を届けるクラウドファンディングを9月10日から開始!

PR TIMES / 2024年9月10日 12時45分

-

碧南高校×九重味淋×おとうふ工房いしかわで新商品開発!とうふドーナツ「うめぇまる」を9月5日に期間限定発売!

@Press / 2024年9月3日 9時30分

-

日本三大秘境“宮崎県椎葉村”の幻の豆腐が復活!豆腐工場再建に伴い、“椎葉豆腐まつり”を開催しました!【イベントレポート】

PR TIMES / 2024年8月27日 5時0分

ランキング

-

1『地面師たち』積水ハウスの“秘密文書”に見る巨額詐欺事件の真相「ずさんな手書き稟議書」「急展開した取引」の背景に派閥争い

NEWSポストセブン / 2024年9月23日 11時13分

-

2出戻り社員「アルムナイ採用」が増えた切実な事情 かつては"裏切り者扱い"も今や大歓迎だが…

東洋経済オンライン / 2024年9月23日 11時0分

-

3なぜ、「パン屋さん」みたいなセブンが増えているのか できたてのカレーパン、ドーナツ、メロンパンを強化する背景

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年9月23日 6時15分

-

4「効率化で"不要になった社員"」活用する術ある?

東洋経済オンライン / 2024年9月23日 13時0分

-

5「一石二鳥」商品が続々登場 日々使って、災害時にも

共同通信 / 2024年9月23日 15時31分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください