70歳の社会学者が次の世代に伝えたい事

プレジデントオンライン / 2019年7月10日 9時15分

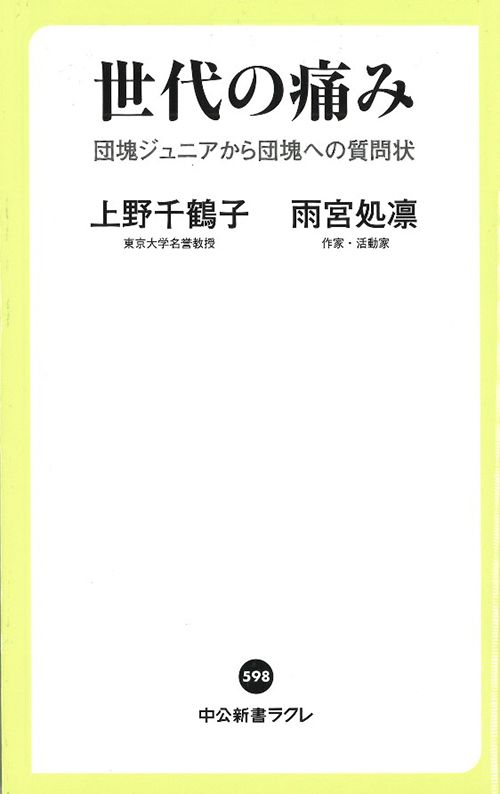

※本稿は、上野千鶴子・雨宮処凛著『世代の痛み――団塊ジュニアから団塊への質問状』(中公新書ラクレ)の一部を、抜粋・再編集したものです。

■「いい目にあいやがって」と非難されるけど

思えば40数年前、「こんな世の中に誰がした?」と親世代に詰め寄ったのは、団塊世代だった。その当時の年齢の倍どころか、3倍になるまで生きて、今になって子どもの年齢の世代から「こんな世の中に誰がした?」と詰め寄られたら、言い訳できない立場にいる。

どんな時代も過渡期で、どんな時代も閉塞感にあふれていて、どんな時代もろくでもないが、団塊世代はそのなかでも成長の果実をかすめとって、自分だけいい目にあいやがって、と非難される。

だが、どんな時代に生まれるかは、世代の責任ではない。日本近代でいちばんワリを食ったのは、第二次世界大戦中に青春時代を過ごした戦中派の世代だろう。自分たちの寿命が20歳までしかない、と思いながら育った世代だ。それだって彼らの責任ではない。

いちばんワリのよかったのが、戦後高度成長の波に乗った、現在70代後半から80代の人たち。軍国少年・少女や疎開学童だったかもしれないけれど、戦争には行かずにすみ、社会に出てからは、土木、建設、機械、部品、メーカー……何をやっても当たったし、後続の人口圧に押し上げられて管理職にもかんたんになれた。現在は史上最高額の年金を受け取っているはずだ。

■「時間がたてば今より悪くなる」という悲観

団塊世代はその次の世代。社会人になったのは、高度成長の末期。オイルショックに遭遇して、「大学は出たけれど……」と辛酸をなめ、昇進するころには人口構成が変化していて、部下のいない名ばかり管理職が待ち受けていた。

だが、世代のDNAとはおそろしい。経済成長期に青年期を過ごした団塊世代には、「時間がたてば今よりよくなる」という根拠のない楽観があるように思えてならない。反対に、生まれた時にはすでに3Cことカー、クーラー、カラーテレビに取り囲まれていた「豊かな社会」に産み落とされた団塊ジュニアの世代は、親の世代の価値観を引き継いだまま、バブル崩壊後の長引く不況のもとに投げ出された。この景気低迷期に青年期を過ごした世代には、「時間がたてば今より悪くなる」という悲観がねづよく埋め込まれているような気がする。

世代間格差ばかりでなく、団塊世代にも世代内格差はある。学歴間格差、企業間格差、職業格差、階級格差……二重労働市場と言われる構造のもとで、大企業正規職と系列下請け企業の臨時工とは、身分格差といってよいほど、人生コースが違っていた。日本型雇用といわれる大企業正規雇用者になったのは労働人口の2割に満たない。中卒者の貧困を、「格差」の名で問題にする人はいなかった。

そして社会はもっとむきだしに野蛮だった。国家はもっと強権的で、政治はカネまみれで、反対闘争は暴力的で、機動隊は横暴で、公安は陰険で、差別はもっとあからさまで、学内暴力や体罰も壮絶だった。

■団塊女性は好きで無業の主婦になったわけではない

とはいえ、こういう団塊世代の物語は、すべて男の子の物語だった。同世代内のジェンダー格差はもっと大きかった。同じ時代を男として生きることと女として生きることがこんなにも違うことなのか、という落差に、戦後共学教育を受けてきた団塊世代の女たちは、愕然とした。

同じ仕事をしながら女だというだけでバイト代や給与に差をつけられ、昇進昇給もなく、いつまでも「女の子」と呼ばれ、居座れば「お局さま」といやがられ、セクハラは「職場の潤滑油」と呼ばれた。

マタハラどころか出産したら退職が当然視され、働きたいといえば「母性の喪失」と呼ばれ、子どもを預ける先もなく、育児専業を余儀なくされた。団塊世代の女は、戦後コーホート(同年齢集団)のなかで専業主婦率がもっとも高いという特徴がある。好きで無業の主婦になったわけではない。働くオプションが与えられていなかったのだ。「ワンオペ育児」どころか、夫不在の母子家庭のなかで密室育児を強いられ、追い詰められて母子心中に至り、夫のDVやモラハラを受忍し、親が高齢化すれば当然のように介護負担が待っていた。

■「負け犬おひとりさま」は超レアものだった

団塊世代に閉塞感があったと言えば、意外に聞こえるだろうか? たしかに経済成長の波には乗っていたが、男の子には企業社会の取り替え可能な歯車になる、女の子には夫不在の家庭を守る後方支援の妻になる、という選択肢しか見えていなかった。社畜と専業主婦の組み合わせである。まして女には、結婚しないで生きるオプションなど、ないも同然だった。だからこそ、わたしの世代の「負け犬おひとりさま」は超レアものなのだ。

その頃と比べれば、だからちょっとはましになったじゃないか、と言いたい気持ちもある。それをましにしてきたのはわたしたちだ、と言いたくもなる。お茶くみをしなくてよくなったのはだれのおかげだとか、セクハラはイエローカードと言えるようになったのは誰が闘ってきたからか、とか。

だが、気がつけば政治はかつてよりはるかに右傾化し、改憲勢力は国会の3分の2を占めるに至り、働く女は増えたけれどその過半は使い捨ての非正規労働者になり、子育ての環境はいっこうに改善されず、DV夫はなくならない。将来は世の中がよくなるだろうと思ってきたのに、実際に手に入れたものを目にして、呆然とするばかりだ。

そしてその変化は「気がつけば」そうなっていたという自然現象ではないのだから、誰かが起こした人災で、誰かに責任があるとしたら、その変化を見過ごしてきた者たちにも責任の一端はある。いや、見過ごしてきたわけではない、抵抗してきたが、あまりに非力だった……としたら、非力だったことにも責任があるだろう。

■団塊ジュニアが「政治を『禁止』された」と思うワケ

団塊世代と団塊ジュニアの何が違うか、と言えば、闘えば世の中は変えられる、と団塊世代が思えたことだろうか。72年の連合赤軍事件でたしかに新左翼運動は壊滅的打撃を受けたが、学生運動をやってきた者たちのスピリットやノウハウはなくなったわけではない。事実、団塊世代の学生運動経験者は、その後各地に散っていって住民運動や市民運動の担い手になった。

全共闘世代はブル転(ブルジョワ転向)したと言われるが、わたしの知る限り、当時の仲間たちはその後も草の根で運動を続けている。女たちもそうだ。リブやフェミニズムに参加した女もいるし、無業の主婦になった女たちも、食品安全や環境保護の闘いで小さな勝利を収めてきた。

だがそれから40年、団塊ジュニアが40代に入ろうという頃まで、この運動のDNAは受け継がれることがなかった。わたしはそれを「政治的シニシズム(冷笑的態度)」のせい、と考えてきたが、団塊ジュニアの雨宮処凛さんはそれを政治を「禁止」されたから、という。なるほど親世代のシニシズムは、子どもにとっては「禁止」と映るだろう。

■口先では「好きなように生きて」と言うが…

世代間格差がいろいろあるなかで、団塊世代と団塊ジュニアとの大きな格差のひとつは、この「希望格差」かもしれない。未来が今よりよくなる、その気になれば変えられる、という「希望」を持つことができる世代とそうでない世代とでは、大きな格差が生まれるだろう。

90年代に宮崎アニメやサブカルのなかに漂うねぶかい終末観に気づいて、若者たちにこんな「未来のない」世界観しか与えることができなかったのか、とわたしは愕然としたものだ。

団塊世代にとっては逃れるべき抑圧、闘うべき敵ははっきりしていたが、選択肢が多様化したように見えてその実、不自由な選択肢しか与えられていない団塊ジュニアは、「自由」の前で足がすくんだかもしれない。団塊世代は「家族帝国主義粉砕!」を叫んだが、今となってはそれは対決すべき敵となるほど家族が強固だったからかもしれない。

その団塊世代が作りあげた家族が、何のモデルとなることもできず、親は息子や娘たちに「好きなように生きていいんだよ」と口先では言うが、その実、子どもたちは親に背こうにも、寛容という名の抑圧に抗するには、どうしてよいかわからないのかもしれない。他方で学歴偏差値社会の呪縛は強化されており、親が口に出そうが出すまいが、その期待から降りることなど、子どもたちにはできなかったのかもしれない。

■「信じられる価値観」など、どこにもない

雨宮さんは「信じられる価値観」に飢えていた、という。どんな時代の若者も、「信じられる価値観」に飢えている。「信じられる価値観」とは、どんなものも洗脳装置だ。自由が不安だから洗脳装置を求めるのは、どの時代にもある。

戦争中の若者も、死を受け容れることができるだけの「信じられる価値観」に飢えていただろう。団塊世代の若者のなかにも、「革命」という洗脳装置に浸っていた者もいたし、「ロマンチック・ラブ」という洗脳装置に影響された者もいた。オウムに入信した若者たちも「信じられる価値観」に飢えていたことだろう。

だが長生きしてわかることのひとつは、そんな価値観など、どこにもないことだ。そして、そんなものがなくても、人間は生きていけるし、生きていかなければならないことだ。

「信じられる価値観」はないかもしれないが、「信じられる人」はいるだろうし、いないよりいるほうがよい。「信じられる人」は絶対的に信頼を寄せられる人でなくてもよい。もしそれが絶対的な存在なら、これもまた洗脳装置と変わらない。「信じられる人」も時々「信じられないこと」を言ったりやったりする。神サマではなく、人間だからだ。

■自分は「信じられる人」になっているだろうか

「べてるの家」の向谷地生良さんは、「とりあえず信じる」「やけくそで信じる」という。信頼は、信じる前にではなく、信じることによって、後から生まれてくる。そしてわたしにとっての「信じられる人」のひとり、臨床心理学者の霜山徳爾さんは、信頼は獲得するものではない、「相手から贈られるもの」だという。

わたしの前にそんな「信じられる人」たちが歩いているので、とりあえずわたしも生きてみようかと思う。そしてふと、前を歩いている人たちより、後ろから歩いてくる人たちの方が多くなった今、自分はその人たちにとって「信じられる人」になっているだろうか、と忸怩たる思いがする。

団塊ジュニアも人生の後半に入った。後続の世代が次々にやってくる。団塊世代が「こんな世の中に誰がした?」と詰め寄られるように、団塊ジュニアも後からくる世代に、同じように詰め寄られる時が来るのも近いだろう。言い訳無用、先行する世代は後続する世代に引き渡す社会について、責任がある。

■「闘って社会を変える」という態度を伝えたい

団塊世代はよいことも悪いこともした。そのなかから悪いことを拒否して、よきものを受け取ってほしいと思う。そのよきもののひとつに、「闘って社会を変える」という態度がある。惨憺たる敗北をしたが、少しは勝利もした。やらないよりやったほうがよかったことはたくさんある。

今さまざまな社会運動の担い手たちは、世代交代の時期にあって、後継者問題に直面している。手渡したい知恵やノウハウはいっぱいある。だが、差し出した手は、振り払われるかもしれない。あらゆるコミュニケーションと同じく、コミュニケーション障害は伝える側と受け取る側の両方に責任がある。

わたしは子どもを産まなかったが、わたしの世代が育てた子どもたちに生き延びていってほしいと思う。できれば幸せに、生きてほしいと思う。その次の世代についてもそう思う。すべての時代は過渡期で、すべての世代は道半ばで斃れるだろう。自分の前に連なるひとびとの群れと、自分の後に連なるひとびとの群れとに気づく時、わたしたちには責任が生まれる。それに気づくのに、次の世代の40代はじゅうぶんな年齢だろう。

----------

社会学者

1948年富山県生まれ。父は開業医で母は専業主婦という家庭で育ち、京都大学大学院社会学博士課程修了。文学部哲学科社会学専攻卒業。平安女学院短期大学、京都精華大学などの助教授、ボン大学、コロンビア大学客員教授などを歴任し、1993年東京大学文学部助教授。1995年東京大学大学院人文社会系研究科教授。現在は東京大学名誉教授。認定NPO法人「ウィメンズアクションネットワーク(WAN)」理事長。女性学・ジェンダー研究の第一人者として知られ、著書『スカートの下の劇場』『家父長制と資本制』『おひとりさまの老後』『女ぎらい』『世代の痛み』(共著)など。趣味はスキーとドライブ。最近、映像の力に目覚め、編集作業と格闘中。

----------

(社会学者 上野 千鶴子 撮影=中央公論新社写真部)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「8050問題が深刻化の恐れ」 25年は団塊ジュニア全員が50歳以上に

毎日新聞 / 2024年7月20日 13時0分

-

「自己責任論」から「親ガチャ」へ...「ゼロ年代批評」と「ロスジェネ論壇」の分裂はなぜ起きたのか

ニューズウィーク日本版 / 2024年7月18日 9時45分

-

『噂の!東京マガジン』『アタック25』はなぜ地上波から消えたのか? 〈高齢者の切り捨て〉に走った広告業界がいまだに抱える「平成のトラウマ」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 11時15分

-

昭和を冷たく笑う人たちが日本の分断を招く理由 「共通の記憶」なき私たちに未来は描けるのか?

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 13時30分

-

「80歳の親、年金は15万円」…団塊ジュニアの終焉で、日本人が直面する「厳しい現実」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月27日 19時45分

ランキング

-

1知事告発文書で言及の兵庫県職員死亡 「精神持たず、休暇中」と記載、3カ月公表せず

産経ニュース / 2024年7月24日 20時1分

-

2新潟・見附市の90代女性、熱中症で死亡 県内4人目

産経ニュース / 2024年7月24日 19時6分

-

3バイデン大統領は脅されていた!? 民主党大物から〝ウルトラC〟突きつけられ反発

東スポWEB / 2024年7月24日 6時5分

-

4最低賃金を過去最大50円引き上げ、全国平均は1054円へ…中央最低賃金審議会の小委員会

読売新聞 / 2024年7月24日 22時24分

-

5預かり金着服疑いの弁護士が死亡 弁護士会が処分検討中 岐阜

毎日新聞 / 2024年7月24日 17時19分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください