特攻機にも安全を求めたスバルの設計思想

プレジデントオンライン / 2019年7月17日 9時15分

■日本は戦艦よりも航空機が向いている

中島飛行機の創業者は海軍で軍用機の設計をしていた中島知久平(ちくへい)。1884年、中島知久平は群馬県新田郡尾島村押切の農家に5人兄弟の長男として生まれた。1900年、知久平は上京し、横須賀にあった海軍兵学校の機関科に入学。

1910年には、アメリカを経由してフランスに視察に出かけた。そして渡仏する前に、知久平はアメリカで操縦技術を学び、ライセンスを取得。フランスから帰国した後の1911年、知久平は日本で初めて飛行船の試験飛行に成功。その後も海軍のなかで着実に航空機の専門家としてのコースを進んでいった。

飛行機専門家の軍人として第1次大戦の戦況を見守っていた知久平は巨大戦艦よりも、軍用機を開発した方が資源のない日本には向いていると考えた。しかし、大艦巨砲主義に傾いていた海軍本部に若手士官の考えを受け入れる度量はなかった。そこで、知久平は決心する。

「何も海軍にいなくともよい」

在籍したまま航空兵力重視の主張を続けていこうとは思わずに、退官し、民間人となって、自力で飛行機を製造することにしたのである。

退官に際して、先輩、友人に次のような文面の「退職の辞」を送付している。

「欧米の航空機工業はもっぱら民営にゆだねられている。(略)民営航空機工業の確立は国民の義務であり、この発展のために最善の努力を払う」

■蚕糸小屋に飛行機ベンチャーを立ち上げる

そうして1917年5月、知久平は生家のあった群馬県新田郡尾島町の蚕糸小屋に、飛行機研究所を設立した。日本初の民間による航空機製造会社である。従業員は6人。横須賀にあった海軍工廠から4人、小石川にあった陸軍の東京砲兵工廠から1人、そして二番目の弟、門吉が参加した。

いずれも技術者で、本人も含むエンジニアが7人集まったベンチャー企業といえよう。出資者は神戸の肥料問屋石川茂兵衛。発足してからすぐに陸軍から仕事が来た。航空機の専門家だった陸軍少将、井上幾太郎の好意で、知久平たちは陸軍機の生産に従事することになった。

翌1918年に、飛行機研究所は名称を中島飛行機製作所に改称。破産した石川に代わり、日本毛織の社長だった川西清兵衛から資本を得ることができた。大口のスポンサーが交代したという変化はあったが、陸軍から継続的な仕事を受注したこともあって、中島飛行機の業容は拡大し、社員も増えていった。

■世界に類を見ないエンジンと機体の一貫生産

1923年、関東大震災が起こった年のこと、中島のライバルだった三菱が航空機エンジンの初の国産化に成功した。知久平はそのニュースに刺激され、豊多摩郡井荻上井草にエンジンを生産する東京工場を建設、自社生産に取り掛かった。

それまで中島飛行機は外国からエンジンを輸入し、機体に取り付けていたのだが、「日本人の手で日本の飛行機を作る」ためにはエンジンの国産化をどうしても実現しなくてはならなかった。ただ、日本では中島も三菱もエンジンと機体の両方を製造することをごく当然のこととして着手したが、世界的にはエンジン内製はむしろ少数派だったのである。

例えばヨーロッパではエンジンメーカーと機体のメーカーは分かれていた。前者にはロールス・ロイス、ダイムラー、BMWがあり、後者がメッサーシュミット、スーパーマリンといった会社である。現在でもボーイングやエアバスの機体にロールス・ロイスやプラット・アンド・ホイットニーのエンジンが搭載されているのは何もおかしなことではない。日本の航空機産業のひとつの特徴がエンジンと機体の一貫生産にあった。

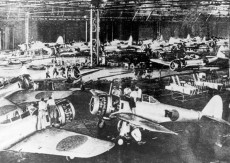

草創期における中島飛行機や三菱、川崎における機体製造の状況だが、1920年、もっとも多く製造した中島でさえ年間に17機だった。ひと月に一機もしくは二機という勘定になる。それはひとつひとつの機体を工場に据え付け、図面に合わせて職工が組み立てる手作りの生産方式だったからだ。

当初は木製の骨組みでスタートした飛行機だったが、1914年にできたドイツのユンカースF13以後は全金属製が主流になる。日本では中島飛行機が作った九一式戦闘機(1931年制式採用)がその嚆矢(こうし)である。

■堀越二郎と並ぶ航空機設計の“天才”

昭和に改元された翌1927年に中島飛行機のその後を決定付けるふたりの技術者がフランスからやってきた。

連れてきたのは知久平の弟、乙未平(きみへい)だった。彼はフランスに6年間、留学していたことがあり、その時に勉強していた戦闘機メーカーのニューポール社からアンドレ・マリー、助手のロバンというふたりの技師を招いたのである。

「マリーさんとロバンのふたりが中島飛行機の設計者に伝えたのは人命尊重主義、つまり安全でした」

そう教えてくれたのはスバルのヴァイス・プレジデント、若井洋だ。

「日本で本格的な戦闘機開発が始まったのは昭和に入ってからでした。中島飛行機はフランスのニューポール社からトップデザイナーのマリー技師を呼び、一方、三菱、川崎はドイツから技師を招聘(しょうへい)し、陸軍、海軍の戦闘機開発を進めたのです。フランスとドイツでは戦闘機の設計思想がやや違います。中島飛行機はフランス風の飛行機設計をするようになりました」

アンドレ・マリーから直接、教わったのは同社のエース技師、小山悌(やすし)だった。小山は東北大学工学部機械科を出て中島飛行機に入社した男で、ゼロ戦を設計した堀越二郎と並ぶ航空機設計の天才と呼ばれた逸材だった。

陸軍の一式戦闘機「隼(はやぶさ)」、二式戦闘機「鍾馗(しょうき)」、四式戦闘機「疾風(はやて)」の主務設計担当者が小山だった。小山はフランス語をしゃべることができ、しかも酒が好きだった。時には、マリーとブランデーを飲みながら語り合い、飛行機の開発を進めていった。

■パイロットを絶対に死なせてはならない

マリーが強調したのは「搭乗者の安全を守ること」だった。

──いいか、第1次大戦を考えてみよう。あの時、空中戦で機体が撃ち落とされた主因はパイロットに弾が当たったのではない。燃料タンクに火がついて空中火災になり、墜落したんだ。われわれ、技術者はパイロットを守るための設計をしなくてはならない。操縦席にも防備が必要だし、また燃料タンクも守らなければならない。操縦席の後ろには分厚い鉄板を入れて保護をする。燃料タンクの外側にも部材を張り付けるんだ。

──飛行機は設計をすればそれで終わりというものではない。操縦したパイロットの意見を聞くことで改良するんだ。たとえ飛行中に撃たれても、また故障があっても、パイロットが生きて帰ってくれさえすれば故障の内容を聞くことができる。そうすれば改良ができ、飛行機はさらに安全になる。だからパイロットを守る。パイロットを守ることがいい飛行機を作ることにつながるんだ。

──鳥を見ろ。飛行機は鳥の真似をして作られたものだ。すべては自然が教えてくれる。鳥の構造を研究するんだ。

いずれも、小山に対して、マリーが教えたことだった。

若井はこう解説する。

「マリー技師は技量のあるパイロットを失うことを最も恐れていました。戦闘機の設計、航空機の設計にとって大事なのは安全なんだ、と。その辺がドイツからやって来た技師とはまったく考えが違っていたようです。ドイツの技師からすれば戦闘力、スピードといったものが大事だったのかもしれません。しかし、マリー技師は安全と徹底した運動性が命だと小山さんに教えています。戦闘機に重要なのはこのふたつなんだと言っていたのです」

■画期的な「低翼単葉」のスタイル

若井によれば小山こそが「当時の航空機のトレンドを決めた男」だった。そして、トレンドとは低翼単葉の構造である。低翼単葉とはひとつの翼が機体の低い位置にある飛行機のことをいう。それまでの飛行機は複葉で、しかも機体の上部に翼があるのが主流だった。だが、マリーから「ヨーロッパでは低翼単葉機が増えている」と聞いた小山は単葉で翼が機体の下にある構造を設計に採り入れていった。以降、日本でもそのスタイルが戦闘機のトレンドとなる。

「これはね、とてもすごいことなんですよ」。若井は言う。

「小山さんは胴体から翼をとび出させたのではなく、ひとつの翼の上に胴体を載せる構造レイアウトを考えたんです。胴体にふたつの翼を付けると、左右の翼に狂いがあってはいけないから製造に手間がかかります。だが、小山さんは、一枚の翼の上に胴体を載せました。一枚の翼を製造して、その上に胴体を載せる。製造は簡単ですし、しかも、下から撃たれた時、パイロットは比較的安全です」

「また、不時着した時も翼がありますからパイロットは守られる。単葉ですから複葉機よりも軽い。その後、中島飛行機のみならずゼロ戦や他社の戦闘機もこの構造になっていく。日本の飛行機の構造を決めたのがマリー技師と小山さんなんです」

マリー、ロバン、小山は共同で戦闘機NC型を作り上げ、1928年のコンペに勝ちぬくことができた。NC型とは前述した全金属製の機体で、後に九一式戦闘機として陸軍に制式採用される。むろん、日本最初の単葉戦闘機だった。

■「生きて帰るな」ではない特攻の意味

開戦してから、中島飛行機は次々と飛行機を開発し、実用化していった。1941年、中島飛行機は百式重爆撃機「呑龍(どんりゅう)」を陸軍に納める。翌42年には陸軍向けに二式戦闘機「鍾馗」、海軍向けに二式陸上偵察機、二式水上戦闘機を開発、制式採用になる。

43年には海軍向けの二機、艦上攻撃機「天山」、夜間戦闘機「月光」。44年、艦上偵察機「彩雲(さいうん)」(海軍)、四式戦闘機「疾風」(陸軍)、四発陸上攻撃機「連山」の試作を完成。敗戦の年、45年には特殊攻撃機「剣(つるぎ)」(陸軍)、特殊攻撃機でジェットエンジンの「橘花(きっか)」(海軍)をそれぞれ試作している。

このなかで「剣」は特殊攻撃機となっている。特殊攻撃機とはつまり、特攻機のことだ。敵の空母を使えなくするために体当たり攻撃をせよというのが特攻の目的で、「生きて帰ってくるな」「燃料は片道だけでいい」といった命令自体があったわけではない。

しかし、通常よりも重い爆装をして、飛んでいくわけだから、よろよろしていて空母からの弾にも当たりやすい。不時着して救助してもらう以外、生き残る道はないのが特殊攻撃機だ。結果的には大勢の兵士の命を奪う作戦が特攻作戦だったのである。

■信条を守れず、搭乗者を大勢死なせた苦悩

戦争末期、自分が設計した隼やそのほかの戦闘機が特攻に使われていることを小山をはじめとする技術者たちは分かっていた。軍からの命令だからやらざるを得ない。しかし、「搭乗者の安全」を信じてきた設計者が搭乗者を黙って死なせる飛行機を作る。それは相当な負担だった。

戦後、ゼロ戦の堀越二郎はYS11の開発など、復活した航空業界で活躍した。しかし、小山は岩手県に移住し、林業の研究、チェーンソーの開発などに尽くし、航空機の設計からは遠ざかった。ある時、出版社から本の執筆を頼まれたけれど、彼は断り、次のように答えている。

「われわれが設計した飛行機で亡くなった方もたくさんあることを思うと、いまさらキ27(九七式戦闘機)がよかったとかキ84(疾風)がどうだったと書く気になれません」

ただ、特攻機の剣、橘花ともに実際の運用はしていない。試作、開発をする前に戦争が終わったからだ。小山の心がほんの少し安らぐとすれば、特攻だけを目的とした機体の設計はしたものの、それが空を飛ぶことなしに終わったことだったのかもしれない。

※この連載は2019年12月に『スバル ヒコーキ野郎が創ったクルマ』(プレジデント社)として2019年12月18日に刊行予定です。

(ノンフィクション作家 野地 秩嘉)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ボーイングが開発中の「世界一長~い旅客機」、実用化に向け一歩前進へ! ANAも導入予定の巨大機

乗りものニュース / 2024年7月16日 16時12分

-

イタリアが考えた最強の攻撃ヘリ「チームで勝てればイイじゃない!」戦法変えれば有用か?

乗りものニュース / 2024年7月10日 16時12分

-

「トップガン」クルーもこれで学んだ? 戦わない空母搭載機 愛称「ヒトデ」はダジャレ的!?

乗りものニュース / 2024年7月7日 18時12分

-

最近聞かない「可変翼機」なぜ衰退した? 翼の角度が変えられる飛行機 そもそもメリットは?

乗りものニュース / 2024年7月7日 6時12分

-

爆撃機の「お尻にエンジンもう1発!」予算争いの対抗策で生まれた“ハイブリッド爆撃機”とは?「これなら核積める」

乗りものニュース / 2024年6月30日 6時12分

ランキング

-

1ドンキの「着るクーラー」昨対比3倍以上の売れ行き、人気の秘密は「+α」

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月24日 11時36分

-

2RIZIN「手越祐也の国歌独唱を批判」は失礼なのか 手越が辞退し、選手に批判が集まっているが…

東洋経済オンライン / 2024年7月24日 19時30分

-

3「トヨタが日本を見捨てたら、日本人はもっと貧しくなる」説は本当か

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月24日 6時20分

-

4普通免許OKのトラック=運転手不足に対応―いすゞ

時事通信 / 2024年7月24日 15時56分

-

5JR西日本社長「小浜・京都ルートが望ましい」…一部の国会議員から「米原ルート」を推す声も

読売新聞 / 2024年7月24日 20時32分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください