著名財界人やIT起業家が「護摩焚き」に通うワケ

プレジデントオンライン / 2019年12月15日 11時15分

■嫉妬する人には努力癖がない

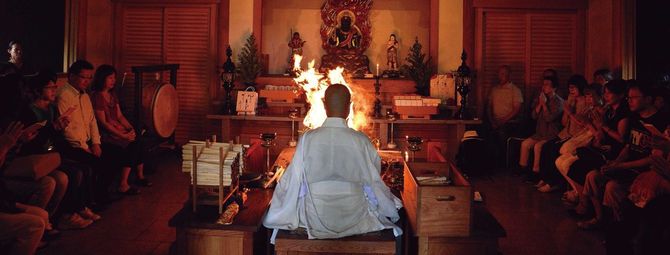

護摩堂は肚(はら)に響く太鼓の音と読経の声に満たされていた。純白の法衣に身を包んだ1人の僧侶が、印を結び火炉に護摩木を投じるたびに炎が高く燃え上がる。火炉とは1メートルも離れていない。長時間高熱にさらされているはずなのに、僧侶は汗をほとんどかいていない。

参詣者たちが、真剣な面持ちでその後ろ姿を見守っていた。手を合わせ般若心経を唱えている人も少なくない。護摩木に書いた願い事が叶うことを、祈っているのだろうか。

それは不思議に心を揺さぶられる光景だった。神や仏に祈れば願いが叶うと信じているわけではない。そこにいる多くの人も同じだろう。それでもそこで祈ることには、何かしらの意味がある。日頃は信仰心など持ち合わせぬ身にも、素直にそう信じられる何かがそこにはあった。

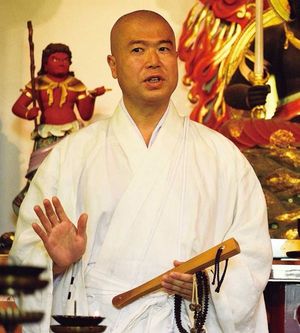

僧侶の名を塩沼亮潤という。1300年間に成功したのは2人とされる荒行、大峯千日回峰行を満行した大阿闍梨だ。著名な財界人やIT系の起業家たちも足を運ぶ仙台市郊外の福聚山 慈眼寺で話を聞いた。

彼らがどんな相談事を持ってくるのかという質問に、大阿闍梨は破顔すると手を大きく横に振った。

■私に相談する人は年に1人もいない

「いや、私に相談する人は年に1人もいないんです。相談事ってだいたい3つの種類に分けられる。1つはAかBかの選択。Aの道は面倒だけど正しい道。Bは楽で効率がいいけど人の道に外れてるとか何か問題がある道。どっちの道を行けばいいでしょうかっていう相談。そんなの知らんがなという(笑)。自分で決めるしかない。私に聞いたら、絶対に面倒くさくて遠回りな道を選びなさいと言う。それがほんとは近道だから。それは質問者も心ではわかってるんです、どちらを選ぶべきかは。だけど辛いほうを選びたくないから、楽な道を行きなさいと言ってもらいたいだけなんです。

もう1つは人間関係。これは両方いないとわからない。人間関係で自分の非はゼロで相手が100悪いというのは、ほぼないでしょう。自分も反省しないといけない。

最後はお金の悩みだけど、私に貸せという人はいない。お金ないってオーラが出てるから(笑)。

そういうわけで、みんな私に相談しても無駄と知ってるのか、いろんな人が来ますが、ここでお茶を飲んで世間話をしていくだけなんです。世間話をしている間に、私がその人に必要なことを言ってるんだって。だからお寺なんだけど、悩み相談に来る人はほぼいない。面白いでしょう」

法衣を脱ぎ、作務衣に着替えた大阿闍梨は磊落で気取ったところがない。いわゆる僧侶らしくもない。吉川英治の『宮本武蔵』に登場する師・沢庵和尚を彷彿させる。嫉妬心について訊ねるとこう答えた。

「私が見てきた限りでは、妬みや嫉妬の強い人は努力癖がない。怠け癖はあっても。あの人ばかりなんであんなに恵まれてるのか、どうして成功するのか、とか指をくわえて見ているだけ。普段努力してないから。

人生には波があって、チャンスは必ずあります。そのチャンスのときって、意外とピンチのときが多いんです。でも普段努力している人なら、その努力を土台にピンチの中から何かを掴んでくる。努力していないと、そのチャンスが掴めない。

それで、何であいつばっかりと相手を妬む。自分は何も努力しないで結果だけ求める。努力しないで、汗も涙も流さないで、あの人みたいになりたいと思っていても絶対になれません。自分より優れた人、自分にはとてもかなわないという人に出会って『クソっ!』という気持ちになることは、誰にでもある。問題はその気持ちをどっちに向けるか。悔しさを自分に向けるか、相手に向けるかの違い。自分ができなかったら、できない自分に『チクショー』と思い必死に努力すること。どちらの道を選ぶべきかは誰でもわかる」

■意志の力で心の針を動かす

「四苦八苦というのは仏教の言葉なんです。四苦は『生(しょう)老(ろう)病(びょう)死(し)』。生きている限り、これは定めだから仕方がない。ほかの4つは『愛(あい)別(べつ)離(り)苦(く)(愛する人と別れる苦しみ)』『怨(おん)憎(ぞう)会(え)苦(く)(憎い人と会う苦しみ)』『求(ぐ)不(ふ)得(とっ)苦(く)(欲しいものを手に入れられない苦しみ)』『五(ご)蘊(うん)盛(じょう)苦(く)(心と体が思うようにならない苦しみ)』。

そういう苦しみが嫉妬の原因になる。苦しくてどうにもならないから、怒りの矛先を誰かに向けて人を妬む。これが囚われている状態。そこから解放されるには、さまざまな人間的感情、妬み、恨み、嫉妬、そういうものを忘れ去り、捨て去り、許し切るしかない。その心の作業を自分でやらないといけない。

不思議なもので、その心の状態が自分の運勢になってくるんです。運は『運ぶ』と書く。光の方向を向いていると、運勢は自然に好転していく。その反対に、妬み、恨み、嫉妬の強い人は闇のほうに運勢が運ばれていき、心穏やかな安穏を得ることはできません」

――人間にとってかなり根源的なその感情を、完全に消し去ることはできないのだろうか。

「それはできます。『知情意』といいますが、情は意志で抑えることができる。心の針の向きを、意志の力で強引に変えることはできる。心は目に見えないけど、そこに針が一本立っていると想像してみてください」

そう言って、胸の前に人さし指を一本立て、スピードメーターの針のように右に倒す。

「こっち(右)の方向がプラス、反対(左)がマイナスの方向。何かいいことがあると、嬉しくなりますよね。そういうとき、針はプラスの方向へ振れる。光のほうを向くわけ。ネガティブな感情に囚われると、針はその反対の方向に振れる。こっちは闇の方向。この心の針が光の方向を向いているか、闇の方向を向いているかで人生は決まるわけです。だからほんの少しでも嫉妬という感情がわいたら、意志の力でその感情を抑え込む。マイナスに向いた針を、力ずくでプラスの方向に向ける。それを自分の習慣にすることです。練習すれば必ずうまくなります」

それは彼が奈良で千日回峰行に打ち込んでいた20代から30代の時期に深く理解したことだった。大峯山が開いている5月3日から9月22日にかけての約4カ月間毎日、48キロメートルの山道を歩き通す過酷な修行だ。その高低差は1355メートル。夜中の12時半に山道を上り始め、戻ってくるのは午後の3時半になる。この修行を9年間にわたって毎年続けたのだ。

途中で歩けなくなったら自決するための短刀を腰に差し、熊や蝮などの野生動物に襲われる危険性とはいつも隣り合わせで、体調は常に「悪い」か「最悪」かのどちらかだった。その1000日間、ただの1日も「今日は行きたくない」とか「今日も行かなきゃいけない」と思った日はないという。嵐の日も、腹痛の日も、意気揚々と出発した。心の針を意志の力で動かすことはできるのだ。

■生涯修行し、成長を続ける

「私には1人だけどうしても好きになれない人がいました。人に慈愛を説く僧侶として失格です。彼を前にすると心の針が、マイナスの方向に振れるのをどうすることもできなかった。行の間、山道を歩きながら、そういう自分を変えようとしました。

大自然の中を何カ月もたった1人で歩き続けると、心はどんどんピュアになります。人がいないから。感情の対立が起きないから。お弁当を食べてると、鳥が肩にとまるんですね。野鳥が警戒心を抱かなくなる。それくらい心が澄んでくる。そうするといろんなことがすーっとわかってくる。あの人が嫌いだなんて、やっぱり自分はなんて器が小さかったんだろうと気がついて、懺悔の涙をぽろぽろ流す。

なのに4カ月の行を終えて日常の生活に戻って、その人に会ったらまた『嫌いだ』って思ってしまう。そこが人間なんです。頭と心は違う。山の中でいろいろ思考して悟ったと勘違いする。頭で知っただけ、物知りなだけ。医師の国家試験通ったばかりの若い医師のようなもの。注射下手な人いるでしょう(笑)。

だから簡単じゃないんだけど、諦めずにまた翌年、行に入ったらやるわけです。なぜ、あの人が好きになれないんだろうと。うまくいかなくても仕方がない。ただ自分の欠点はいつも心にとめて、克服しようとし続けること。嫉妬が起きたら、意志の力でねじ伏せる。毎日続けていれば、いつか必ずできるようになる。遠回りのようで、それがいちばんの近道。やるかやらないかの問題なんです。実を言えばその人を好きになれたのは、千日回峰行を満行してから6年後でした。

どんな激しい修行をしても、心は簡単には変えられない。修行は一生涯続く。私もそうですが、皆さんも同じです。だけど悪いことじゃない。それは人間が生涯成長し続けられるということだから。克服しようという気持ちさえあるなら、嫉妬心は人の心を磨く砥石になるのです」

護摩修法で感じた、心がすっきり洗われる感覚を思い出した。法力という言葉がある。修行を積んだ僧侶が持つ、不可思議な力を意味する言葉だ。超能力というような荒唐無稽な話ではないのだろう。それはおそらく、たとえば人の背筋をすっと伸ばさせるような、前向きに生きようという気持ちにさせる力なのだと思う。そういう意味での法力を、塩沼大阿闍梨は確かに放っていた。

----------

福聚山 慈眼寺住職・大峯千日回峰行大行満大阿闍梨

1968年、仙台市生まれ。東北高校を卒業後、吉野の金峯山寺で出家得度。99年に大峯千日回峰行を満行。その後、仙台市・秋保に慈眼寺を開く。『人生生涯小僧のこころ』などの著書がある。

----------

(石川 拓治 構成=石川拓治 撮影=永井 浩)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「愚かな生き方かもしれないけど、そういう人のほうが愛されると思うんです」木下昌輝『愚道一休』

集英社オンライン / 2024年6月5日 10時0分

-

「塩沼亮潤大阿闍梨基金 ~ともに寄り添うプラットフォーム~」が子どもや困窮者を支援する団体へ資金支援。本日5月29日より公募開始!

PR TIMES / 2024年5月29日 16時45分

-

神社とお寺の違いって知ってる? 意外と知らない「神」と「仏」の違いから、超分かりやすく解説してみた!

ニコニコニュース / 2024年5月28日 12時0分

-

「もう黙っていられない」誹謗中傷で自死も考えた、元女性アナウンサー僧侶が語る“人間の心の闇”

週刊女性PRIME / 2024年5月25日 11時0分

-

姫路市「光明寺」で大人気の滝行体験を今年も開催 2024年7月・8月の土日を中心に参加人数限定で実施

@Press / 2024年5月14日 10時0分

ランキング

-

11年で1割退学「崩壊する都内底辺校」の教育現場 タバコ・喧嘩・妊娠で退学が日常茶飯事だった

東洋経済オンライン / 2024年6月6日 7時50分

-

2トヨタとマツダ きょうから5車種の生産停止 認証不正問題で

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月6日 11時49分

-

3公取委、荷主573社に注意文書 買いたたきや代金不当減額で

共同通信 / 2024年6月6日 16時0分

-

4スバルの「新・水平対向エンジン」何が凄い? トヨタハイブリッドを独自進化させた“スバルらしさ” 新型「フォレスター&クロストレック」に搭載へ

くるまのニュース / 2024年5月31日 12時10分

-

5ニッカ90周年33万円ウイスキー、4000本限定販売…60億円投じ製造設備も強化

読売新聞 / 2024年6月5日 22時14分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください