なぜ日本では"容赦なき転勤"が強制されるのか

プレジデントオンライン / 2019年11月6日 11時15分

■米国では希望者だけが転勤する

サラリーマンや公務員にとって、避けては通れない問題のひとつが転勤だろう。米東海岸に暮らす私の周りでも、秋の転勤シーズンともいえる9月は、日本への本帰国、あるいは新たに引っ越して来たファミリーが盛んに出入りした。安定した雇用と引き換えに「辞令1枚」で国内外での転勤を強いる企業の慣行は、日本特有のもの。基本的に希望者だけが転勤する米国とは、だいぶ様相が異なっている。

冒頭から筆者の話で恐縮だが、1996年に社会人となった私自身、これまでの転勤歴は3度。いずれの転勤も、新たな赴任地・部署は希望に沿っていた上、当時は独り身だったこともあり、特段モノも申さずに受け入れた。2カ月ほど前に内々で通告されたため、準備期間も十分にあり、関係先への挨拶周りや送別会出席には支障がなかったと記憶している。

労働政策研究・研修機構が2017年に実施した調査によれば、国内転勤を打診した時期を企業に尋ねたところ「2週間超から1カ月前」が34.9%に上り、最も多い。以下「1カ月超から2カ月前」の32.5%、「1週間超から2週間前」の13.3%と続いており、かなり直前に命令が出される事例が目立っているとの印象を受ける。

■転勤に負担を感じる男性が9割

一方、海外転勤に関しては、30.7%の「1カ月超から2カ月前」を筆頭に、「3カ月より前」が30.4%、「2カ月超から3カ月前」の23.9%となっており、海外引越には数多くの準備が必要となる実情を、企業側も熟知し、一定の配慮をしている姿勢がうかがえる。

とは言え、国内外を問わず、配偶者の仕事だけでなく、子どもの学校など家族に与える影響は甚大で、時には大きな犠牲を伴うのが転勤だ。転勤命令を受けた本人の人生設計も変化を余儀なくされ、家族を帯同させるか、単身赴任にするかなどの選択を極めて短期間に迫られるのは、かなり酷な話ではなかろうか。

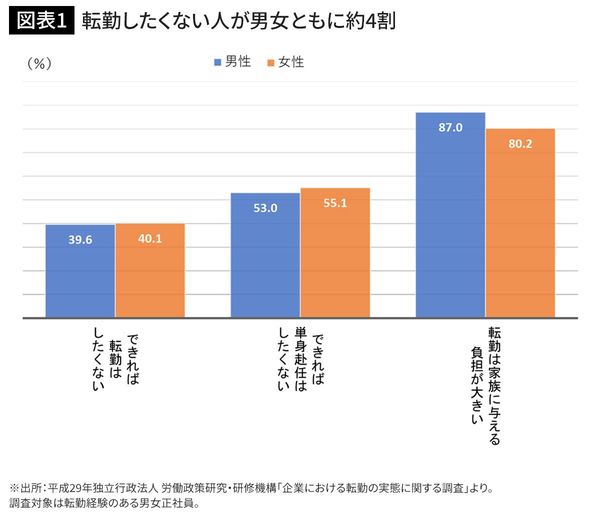

前出の調査で、転勤経験のある正社員を対象に、転勤や単身赴任の認識を聞いてみると、「できれば転勤はしたくない」、「できれば単身赴任はしたくない」と答えた人が、それぞれ39.6%、53.5%。さらに、85.8%が「転勤は家族に与える負担が大きい」と回答しており、その内訳を性別で見ると、女性の80.2%よりも、男性の87.0%の方が約7ポイントも上回っている点が目を引く。(図表1)

この結果を分析するに、女性の社会進出が進み、共働き世帯が増加する中、配偶者の仕事のことを考え、子どもの教育問題にも関心を寄せる男性が以前よりも着実に増えている、ということかもしれない。「会社の転勤命令は絶対で、家族は有無を言わさず付いて行く」ことを当然視していた男性社員像は、過去の残像になっている可能性もある。

■なぜ米国では転勤命令がないか

翻って米国では、経営に関わる立場の人を除き、雇い主が主導する転勤事例を耳目に触れることはない。日本の雇用形態は、勤務地や仕事内容が決められていない「メンバーシップ型雇用」であるのに対し、入社時点から契約書で会計や人事などといった職務が規定され、勤務地や労働時間も限定された「ジョブ型雇用」を採用しているためだ。このため、転勤という話になるのであれば、従業員と再度契約を結び直す必要が出てくる。

仮に、部署やポジションに空きが出た場合や企業側が新たな人材を求める場合には、社内で人員を募集する告知が出され、希望者は手を挙げるのが米国の主流なやり方だ。この過程で、勤務地の移動を伴うことはあるものの、あくまでも希望に基づく制度であって、会社が一方的に決められた日までに発令する人事異動とは内容が大きく異なっている。

最近でこそ揺らいでいるものの、依然として日本型雇用の象徴である終身雇用といった制度で守られていないのと同時に、成果・能力主義が国全体で根付いているため、いとも簡単に解雇される。前回記事(「災害でも会社に向かう日本人の異常な忠誠心」)で紹介したように、自宅勤務など柔軟な働き方が許容され、会社命令による転勤がない一方、米国の雇用環境がシビアであることは指摘しておきたい。

■“優しい転勤制度”という可能性

ほとんどの日本企業が、人材育成や適材適所の人員配置、組織の活性化などを転勤の目的としている現状に加え、社員の雇用を守る制度が健在である以上、一部の会社が導入している転勤廃止という激変が日本全体で起こるということは、およそ考えにくい。転勤を「必要悪」と捉えつつ、政府による働き方改革が着実に進められている中、被雇用者とその家族に優しい転勤制度にしていくために、どのように改善するのが適切なのだろうか。

先の調査では、国内転勤を減らすために企業側が既に実施している施策として「現地採用社員の増加」「勤務地限定正社員の新設・増加」「出張を増やす」「テレビ会議などの活用」などの回答が挙げられている。これらは、転勤の絶対人数を減らすには確かに有効だろう。東京一極集中を是正することにも寄与しているはずだ。

■現状の転勤は働き方改革に逆行している

「転勤は必須」との前提に立った場合、筆者が現在活用している「配偶者海外赴任同行休職制度」を導入する企業が拡大し、制度を海外だけでなく国内異動にも適用する策が考えられる。さらには、配偶者の転勤で退職を余儀なくされた人への再雇用制度も充実させれば、不安なく配偶者の転勤に帯同することができる人が増えるかもしれない。

国内と海外の勤務地を行き来するのが不可欠で、職場結婚も珍しくない外務省では、以前から同地域の近隣国に夫婦をそれぞれ転勤させるケースが見られた。全国規模で転勤するメディアでも、異なる会社に属する夫婦について、双方の人事部が協力し、同じ県庁所在地に勤務させるとの話を最近はよく耳にする。家を建てた途端、転勤を命じられ、忠誠心を試されたとのエピソードが頻繁に語られていた昔とは大違いだ。

仕事と家庭の両立実現を目指し、配偶者の転勤により、男性、女性問わず離職せざるを得ない現況が続くのは、働き方改革に逆行していると言わざるを得ない。企業努力に負うこと大であるのは当然のことだが、社会全体で働き方の多様性に向け、知恵を出し合う必要があるのではないか。

----------

米国在住・駐夫 コロンビア大大学院客員研究員 共同通信社政治部記者

1972年生まれ。7歳の長女、5歳の長男の父。埼玉県出身。2017年12月、妻の転勤に伴い、家族全員で米国・ニュージャージー州に転居。96年慶應義塾大学商学部卒業後、共同通信社入社。3カ所の地方勤務を経て、05年より東京本社政治部記者。小泉純一郎元首相の番記者を皮切りに、首相官邸や自民党、外務省、国会などを担当。15年、米国政府が招聘する「インターナショナル・ビジター・リーダーシップ・プログラム」(IVLP)に参加。会社の「配偶者海外転勤同行休職制度」を男子として初めて活用し休職、現在主夫。米・コロンビア大学大学院東アジア研究所客員研究員。研究テーマは「米国におけるキャリア形成の多様性」。ブログでは、駐妻をもじって、駐夫(ちゅうおっと)と名乗る。

----------

(米国在住・駐夫 コロンビア大大学院客員研究員 共同通信社政治部記者 小西 一禎 写真=iStock.com)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「まさか “婚活アプリ” 以外で、自然な出会いがあるなんて」子持ちバツイチ女性が、6歳年下男性からプロポーズされるまで

OTONA SALONE / 2024年9月12日 20時30分

-

30代女性が痛感した「育児と仕事の両立」の難しさ。解決策として“サステナブルな働き方”を切望するワケ

Finasee / 2024年9月5日 19時0分

-

「入社4年で寿退職」は忍耐が足りないのか…自分の存在価値として結婚を選んだ均等法第一世代女性のその後

プレジデントオンライン / 2024年9月4日 9時15分

-

商社勤務の方と交際中ですが、将来は「海外駐在」があるそうです。「付いてきてほしい」と言われていますが、仕事を辞めるのが不安です。彼が高年収なら大丈夫でしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月29日 4時40分

-

仕事と家庭の両立支援制度「配偶者転勤等休職」並びに「出生サポート休職」を新設

PR TIMES / 2024年8月26日 17時15分

ランキング

-

1「SHOGUN」エミー賞受賞を喜ぶ人と抵抗ある人 日本人がアメリカで最多受賞した本当の理由

東洋経済オンライン / 2024年9月20日 13時0分

-

2「高齢者に炭水化物は毒」は大ウソである…長寿国では「パン、そば、うどん」をもりもり食べている事実

プレジデントオンライン / 2024年9月20日 15時15分

-

3「ぜんたーい、止まれ!」その入場行進なんのため? 元体育主任が語る、運動会で廃止すべきこと3つ

オールアバウト / 2024年9月20日 20時35分

-

4朝食前に歯を磨かない人は「糞便の10倍の細菌」を飲み込んでいる…免疫細胞をヨボヨボにする歯周病菌の怖さ

プレジデントオンライン / 2024年9月20日 14時15分

-

5メルカリで「マイナス評価」が1つでもあったら売れなくなる? 購入を敬遠される可能性も……

オールアバウト / 2024年9月20日 20時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください