「まるで常識はずれ」変なホテルが儲かる理由

プレジデントオンライン / 2019年11月25日 9時15分

※本稿は、永井孝尚『売ってはいけない 売らなくても儲かる仕組みを科学する』(PHP新書)の一部を再編集したものです。

■受付もルームサービスも掃除もロボットがする「変なホテル」

ホテルをチェックアウトしようとしたら、フロントに大行列ができていた。10分ほど待ってやっと順番が来た。ルームキーとクレジットカードを渡すと、スタッフは「永井様ですね」と確認した後、忙しそうにパソコンを打ったり、書類を確認したりしている。時間にして5分間。チェックアウトで合計15分である。

「ホテルのサービスは、人が真心込めて丁寧に」というのは、常識だ。しかし、本当にその常識が正しいのかというと、疑問を感じることも多い。

これに比べて、エイチ・アイ・エスが展開する「変なホテル」は常識外れだ。チェックインからチェックアウトまで、人間のスタッフにはほとんど会わない。受付では恐竜や女性型ロボットが宿泊客を出迎える。ルームサービスや掃除など、ありとあらゆるサービスをロボットで自動化している。ちなみに、変なホテルは、2015年に「初めてロボットがスタッフとして働いたホテル」としてギネス認定された。

■8倍もの生産性向上を成し遂げた

「ホテルだから、やはり人がおもてなしをしなければダメでしょう」

常識に囚(とら)われていると、こう思いがちだ。

変なホテルが目指すのは、究極の生産性向上と収益性である。エイチ・アイ・エスは2015年から2年間、ハウステンボスで変なホテルをパイロット営業した。その結果は、

・開業当初…スタッフ30名で72室を運営

・2年後……7名で144室運営

以上、「従業員はロボット」の変なホテルが成功を収めた理由」(現代ビジネス)より。

スタッフ一人当たり2.4室を担当していたのが、2年間で20.6室。なんと8倍もの生産性向上である。客室稼働率は9割。運営利益率は、通常のホテルは30%だが、倍近くになった。

2018年10月の決算で、エイチ・アイ・エスのホテル事業の総売上は120億円。営業利益は21億円。この決算では、今後は台湾・タイ・ベトナムなどの海外や他業態のホテルも含めて100店舗の展開を目指すということも発表された。

少子高齢化で働き手は減っていくので、人手不足は将来も解消しない。ならば、機械にできることは機械に任せたほうが、宿泊客を待たせず宿泊客のストレスも減る。ホテルスタッフは人間しかできないことに集中できる。一見常識外れの変なホテルは、常識に囚われずロジカルに考え抜いて生まれたのだ。そして、3.5星クラスの利便性が高いサービスを徹底無人化により提供し、結果として高収益を実現している。

■新しい常識を創ると、ヒット商品が生まれる

これまでのホテルの常識は、「品質が高いサービスを提供するには、人のおもてなしが必要」ということだった。しかしこれをゼロから抜本的に見直して、ホテルを再定義しているのが「変なホテル」である。ちなみに、「変なホテル」の「変」には「変わり続ける」という意志が込められているという。

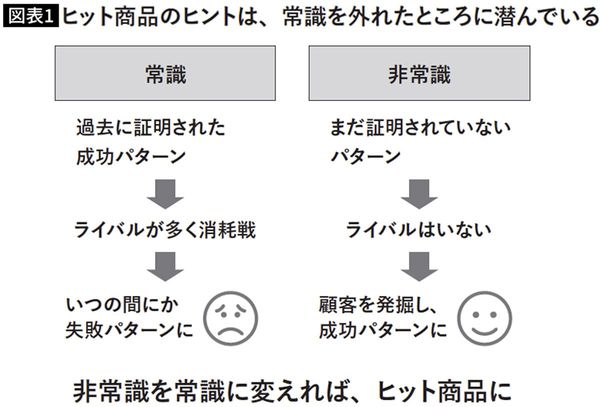

「常識」とは、過去にうまくいくことが証明された成功パターンだ。一見、常識を守ることは合理的に思える。しかし過去の成功パターンは、同じ方法でやっているライバルも多い。リスクは低く見えるが、過当競争に陥る。

さらに世の中も顧客も、常に変わり続けている。「成功パターン」と思っていた常識が、いつの間にか「失敗パターン」に変わっていることも多い。むしろ、あえて自分で常識を破り、新しい常識を創ることで、ヒット商品が生まれてくる。

■常識に囚われるとニーズが見えなくなる

常識を破ってヒット商品になった事例は、枚挙にいとまがない。そのヒントは、現場にある。

食品用機械メーカー・前川製作所の社員が鶏肉加工工場に商品を納めに行くと、手作業で鶏モモ肉の骨を外していた。加工業者は「この業界は、昔から手で骨を取り出すのが常識。それ以外の方法があると考えること自体、馬鹿げている」と思い込んでいた。

「非効率だ」と思った前川製作所の社員は、自動で脱骨する機械の開発に取り組んだ。

出来上がった機械を見せられた加工業者は、「欲しかったのはコレだよ!」。

自動で脱骨するという潜在的なニーズはあったが、顧客の加工業者は常識に囚われていて、見えていなかったのだ。こうして開発した商品は「トリダス」と名付けられ、ヒット商品になった。

■「ケアは面倒」のタブーに切り込んだマンダム

男性向け化粧品メーカーのマンダムは、今から十数年前、女性向け化粧品に進出を図っていた。その突破口も、常識を疑うことだった。

女性にとって毎晩のメイク落としはとても手間がかかる。洗顔料で顔をこすって水で洗い流す。この苦行は男性にはなかなかわからない。しかし、「化粧落としは時間をかけて丁寧に」が当時の化粧品業界の常識だった。マンダムはこの常識に挑戦した。

2006年、マンダムはコットンに液体を染み込ませて化粧を拭き取るだけのメイク落とし「ビフェスタ」を発売した。キャッチコピーは「疲れてすぐ寝たい」。

多忙な女性から支持され、他社からも手軽にメイクを落とす商品が発売されるようになった。顧客である女性たちにとって「メイク落としに手間をかけたくない」は常識だったが、化粧品会社は「化粧は手間をかけて丁寧に」と言い続けてきた。「ケアが面倒」と言い切るのはタブーであり、非常識だったのだ。

マンダムはこの常識に挑戦し、ヒット商品を生み出したのである。

確かに、常識を理解することも大切だ。しかし、常識に違和感を覚えたら、それは大きなチャンスだ。「この常識は間違いでは」と感じた直感を、ロジカルに考え抜いた先にチャンスがある。

タブーや非常識を常識に変えることで、ヒット商品は生まれるのだ。

----------

マーケティング戦略コンサルタント

1984年に慶應義塾大学工学部(現・理工学部)を卒業後、日本IBMに入社。マーケティングマネージャー、人材育成責任者として同社ソフトウェア事業の成長を支える。2013年に日本IBMを退社後、ウォンツアンドバリュー株式会社を設立して代表に就任。執筆の傍ら、幅広い企業や団体に新規事業開発支援を行う一方、毎年2000人以上に講演や研修を提供しマーケティング戦略の面白さを伝え続けている。さらに仕事で役立つ経営戦略を学ぶための「永井塾」を毎月主宰。主な著書にシリーズ60万部『100円のコーラを1000円で売る方法』、7万部『世界のエリートが学んでいるMBA必読書50冊を1冊にまとめてみた』(以上、KADOKAWA)、10万部『これ、いったいどうやったら売れるんですか?』(SB新書)。最新著書は『売ってはいけない』(PHP新書)。永井孝尚オフィシャルサイト

----------

(マーケティング戦略コンサルタント 永井 孝尚)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

縁を切りたくなる。身内の「非常識すぎる」エピソード5選

KOIGAKU / 2024年6月28日 18時23分

-

大企業商品の常識を壊す! アサヒビールの〝脱均一〟商品戦略

財界オンライン / 2024年6月17日 15時0分

-

変なホテル 関西空港 ふるさと納税でフィギュア日本代表を応援

PR TIMES / 2024年6月10日 12時45分

-

変な商社、 インバウンド需要を背景に「変なホテル東京 浅草田原町」にスマートパック導入を支援

PR TIMES / 2024年6月10日 11時0分

-

変なホテルxAIRDOAIRDO 初「AIRDO コラボルーム」発売

PR TIMES / 2024年5月31日 13時15分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください