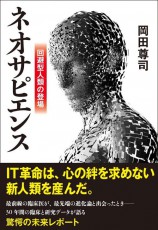

心の絆に価値を置かない「新人類」は約3割いる

プレジデントオンライン / 2019年12月23日 17時15分

■人との情緒的な関わりに喜びも関心も持たぬ「新人類」

著者は、〈現代の奇病〉と日々戦う精神科医だ。戦前にはほとんど見られなかった、境界性パーソナリティ障害や拒食・過食症、子供の鬱や躁鬱、ADHDなどの不可解な症状と、30年以上にわたって向き合い続けている。

これらの症状は1960年代頃から目につき始め、80年代に急増、2000年代に大爆発を起こしている。

その原因は何なのか。

著者はまず、問題解決の糸口として、人間同士の「絆」に着目した。幼児期に親子の間で育っていく「愛着」。それが何らかの要因で傷つけられると、長じて精神的に不安定になり、様々な問題が生じやすい。そこで親子や家族間の愛着に働きかける独自のアプローチを開拓し、臨床家として手応えを得てきた。

その著者をして、〈自分が行っていることが、激流に押し流された、何千、何万という人々が奈落に落ちていくなかで、わずか一人二人を抱き上げようとしているようなものかもしれない〉と絶望的に言わしめる事態が、いま静かに進行している。

人との情緒的な関わりに喜びも関心も持たない人々が、世界各地で急増しているのだ。彼らの愛着スタイルを、「回避型愛着」と呼ぶ。

■〈草食動物と肉食動物ほども〉違う新人類=ネオサピエンス

軋轢を避け単独生活を好み、人よりも物、物よりも情報を愛し、ルールと平等性を求める回避型。ヨーロッパや日本での近年の調査では、その割合は約3割に達している。人類はいま〈新たな進化の段階に突入〉した、と著者は指摘する。他人への共感や心の絆に価値を置く〈旧人類〉とは、〈草食動物と肉食動物ほども〉違う新人類=ネオサピエンスが登場したのだ。

回避型は〈旧人類〉と比べて、オキシトシンの分泌が少ない。オキシトシンは、愛する存在と視線を交わすことで育まれるホルモン物質だ。回避型も現代の奇病と同様、愛着崩壊の産物なのだ。

「愛着崩壊」現象の要因として、60年代から始まった女性の社会進出と、家族の崩壊が挙げられる。虐待やネグレクトが子供たちを襲う。

そこへ起きたのが、IT革命だ。わが子の顔よりスマホの画面を見る親の数は増えるばかり。情報デバイスへの長時間の耽溺は、偏った神経回路を酷使して脳機能を低下させ、その変化は世代を超えて受け渡されていく。

しかし、結婚や出産に消極的な回避型の割合が、なぜ増えるのか? 最新の進化論をひも解きつつ、壁が打ち破られる様が丁寧に説き明かされる。AIが統治する社会に、回避型は最もよく似合う。

彼らが圧倒的多数を占める日は、すぐそこまで来ている。そのとき、家族の愛着などという面倒な束縛は捨て去られるだろう。最終章で語られる近未来の物語は、「進化」という言葉を借りた、人類滅亡への第一歩を示している。

----------

文藝春秋前社長

1950年生まれ。東京教育大学アメリカ文学科卒業後、文藝春秋入社。『諸君!』『週刊文春』『文藝春秋』編集長などを経て、文藝春秋社長。2018年退任。著書に『異端者たちが時代をつくる』がある。

----------

(文藝春秋前社長 松井 清人)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

関東学院大学・横浜 関内キャンパス シンポジウム「ヨコハマから未来へ。 ~FUTURE ACADEMY FROM YOKOHAMA~ 」開催のお知らせ

Digital PR Platform / 2024年6月24日 20時5分

-

あべのハルカスを背景にライオンやキリン 都会に感じる野生の息吹き 園長は獣医さん

産経ニュース / 2024年6月22日 14時0分

-

なぜ人間には「浮気をする人」と「誠実な人」が存在するのか…人間が「完全な一夫一妻制」とは言い切れないワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 17時15分

-

要チェック店満載! 美食生活40年の元編集長による『東京いい店はやる店』(新潮新書)が発売開始!

PR TIMES / 2024年6月17日 13時15分

-

【倉本 聰:富良野風話】狂暴化

財界オンライン / 2024年6月9日 11時30分

ランキング

-

1意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

2ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください