よなよなエールの試飲会が「4人限定」だった訳

プレジデントオンライン / 2019年12月23日 15時15分

■最初の関門は参加者を選ぶこと

高橋さんの仕事は「ファンを軸にしたマーケティング支援」だ。その一環として開催するファンイベントの参加者は、だいたい10人程度。意外に少ないと思う人もいるだろう。高橋さんたちが取り組んでいるのは「特に熱量の高い小規模のファンイベント」だ。これを「多様なファンを招いておもてなしするイベント」と混同するとイベントの満足度が下がってしまうという。

満足度の低い残念なファンイベントにしないためには、何よりも「的を絞った参加者選び」が重要だと高橋さんは考えている。

「ある商品やブランドのファンの人は、メルマガに登録していたりSNSでコミュニティに参加したりしているので母数はかなり大きいんです。そのなかからその都度、イベントの目的によってしっかりと的を絞って集客します」

この場合の「的」に当たるのは、ファン一人ひとりの固有の価値観だ。好きは好きでも、それぞれに「ここが好き」のポイントがあり、それはブランド側が想像する以上に千差万別だという。

■速く走りたいのか、みんなと走りたいのか

たとえばランニングシューズ。同じシューズが好きだと言っても、どこが好きなのか、どんなふうに好きなのか、どういうライフスタイルのなかで使いたいのか、そのシューズを履いてどんな自分になりたいのか。

「速く走りたい」という性能重視の人もいれば、「オシャレなデザイン」が好きで愛用しているという人もいる。同じシューズのファンであっても熱狂ポイントはそれぞれ違う。そういう人たちをごちゃまぜに同じ場に集めてしまうと、「内容が中途半端になって、結局どちらにとっても満足度はそれほど高くはならない」のだ。

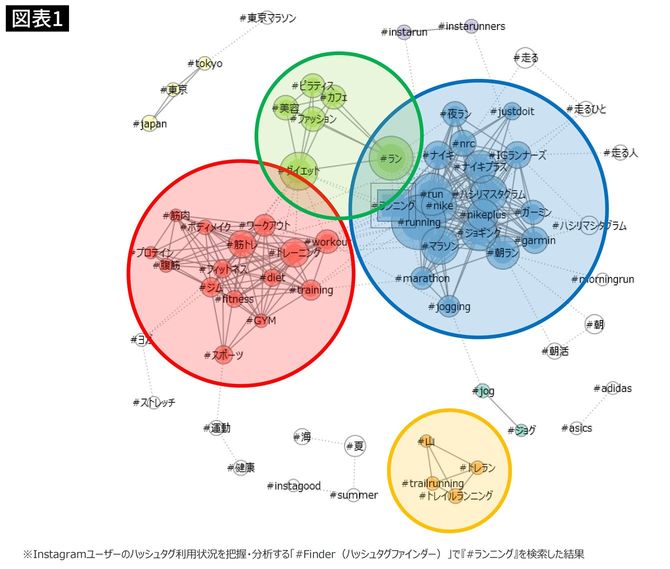

イベントに招待する参加者の選定に失敗すると、当日にいくら修正をかけても取り返しがつかない。その原因はそれぞれの期待値のギャップだ。「熱狂」をつくり出すためには参加者が何を求めて参加しているのかを正確に知り、その期待を満たすコンテンツを提供することが必要だ。そのためには、期待値のベクトルを合わせなければならない。そのために高橋さんたちが使っているツールがSNS上のハッシュタグによる検索と分析だ。

「ハッシュタグをつけた投稿はそれぞれが自然発生的に行っているものなのですが、数が多くなるとグルーピングされていくので一つの商品やブランドをめぐっての多様な価値観の分布が一目でわかります」(図表参照)

先ほどのランニングシューズだと、「トレーニング」「ダイエット」「朝ラン」「夜ラン」といった言葉がハブになって、「好き」のネットワークが広がっている。多様なバリエーションがあり、それぞれのハブの間の距離も重要だ。

例えば「朝ラン」というハッシュタグから、離れた位置にあるのが「トレラン」。仲間と一緒に走ることに重きを置いている人と、山野の未舗装地を走破することが趣味という人にとって「ランニングシューズ」に求めるものはちがって当然だろう。

■「誰を呼ばないか」は「誰を呼ぶか」より重要

高橋さんが所属するトライバルメディアハウスでは、この秋、ファンとブランドをつなぐコーディネートサービス「MO.ME(モム)」をローンチした。ブランド名や商品名ではなく、特定の価値観やシチュエーションへの共感を通じてファンとブランドを橋渡しする。ツールとして使っているのがSNSのハッシュタグだ。

現時点では「#つくり手も幸せになる未来を応援する」「#ひとりで過ごすとっておきの時間」「#資源を活かす暮らし」「#美味しいことが何より幸せ」の4つとなっている。

最近ではこんなイベント募集があった。

「ひとりでよなよなエールを飲むのが大好きな人と会ってみたい!」

募集人数はたったの4人。募集ページには主催企業である長野県に本社を置くクラフトビールメーカー ヤッホーブルーイングからの「なにをやるのか」「なぜやるのか」「どんな人にかかわってほしいか」がていねいに説明されていて、「こういう人に来てほしい」という強いメッセージがそこには感じられる。それは同時に、「この価値観に合わない人」を排除するための役割も担っている。

「どんな人に来てもらいたいかというのは、裏を返せばどんな人を呼びたくないかということです」と、高橋さん。

「そして、『誰を呼ばないか』は、『誰を呼ぶか』よりも、むしろ重要です」

■ファンイベントは「感動の追体験」から始める

「好き」のベクトルを合わせて参加者を厳選したら、いよいよリアルなファンイベントの実施だ。ここで最も大事なのは「感動の追体験」だと高橋さんは言う。

実は、たとえ熱狂的なファンであっても真正面から「なぜその商品がそんなに好きなのですか?」と聞いてすぐに理由を答えられる人は少ない。好きな理由の言語化は案外難しいのだ。だけど、「どうやって好きになったのか」という体験は過去のどこかで必ずあったはずだ。そのストーリーをひもとき、互いにシェアをして、さらにはその感動を共有する。そうすることで顧客とブランドのつながりはより強固になっていく。

「なぜ自分がこのブランドを好きになったのかを、リアルな体験を通じて思い出してもらいます」

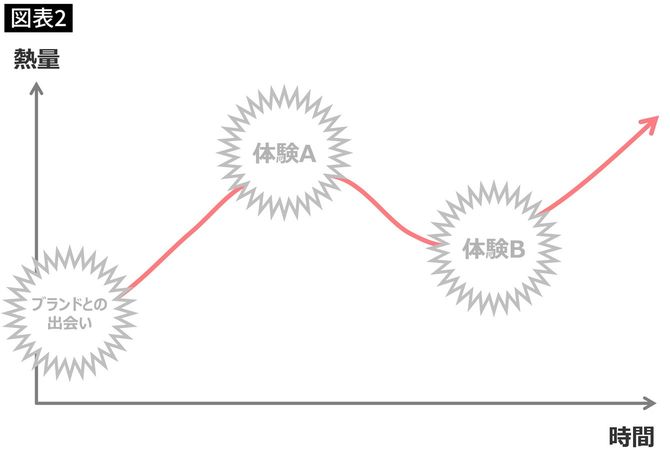

靴なら、履いてみんなで一緒に走ってみる。包丁なら、実際にトマトを切ってもらう。触る、匂いを嗅ぐ、味わう、身につける。時には、新製品を試してもらったりもする。そうやって参加者それぞれに「好き」の感覚をじゅうぶんに再確認してもらったら、今度は商品と自分自身の接点を振り返る時間だ。A4の紙を配り、横軸に人生の時間、縦軸には商品への熱量をとり、線グラフで表してもらう。すごく好きになったときには、どんな体験があったのか。逆に、好きな気持が薄れたのはどんな理由からなのか。

ある人間が、あるモノを熱狂的に好きになるまでにはどんな出来事がおこっているのだろうか。現代は、便利な商品が世にあふれ、性能や機能は今や個人には使いこなせないほどのレベルにまで達している。技術の優位性だけでは消費者からの熱狂は望めない。

ある特定のモノを好み、それをわざわざ選んで買うという行動に消費者を導くのは商品と自分自身をつなぐストーリーの存在だ。

■「自分がこんなふうに使っている」がコンテンツになる

その商品が自分の人生とどうリンクしているのかというストーリーを探るのは、本人にとって楽しい作業であると同時に、その商品の魅力を外に向かって語る上で、とても優れたコンテンツになる。

その一つの例として高橋さんが注目しているのが「ほぼ日手帳マガジン」の「100人に聞いたほぼ日5年手帳の使いかた」というコンテンツだ。コピーライターの糸井重里さん率いるほぼ日が2018年にリリースした「ほぼ日5年手帳」。それを購入した人たちの使いかたを写真とともに紹介している。「いっしょにくらす犬のことを書いています」「一日を漢字一文字で表しています」「贈り物を記録しています」などさまざまに楽しんでいる様子がリアルに感じられる。

「自分はこんなふうに使っていると口々に言っているだけなのに、同時に不特定多数に向けて魅力を伝える効果的なコンテンツになっています」

■感動の共有が熱狂に変わる

企業と顧客が直接コミュニケーションする機会が増えてきたとはいえ、まだまだ「自分たちの商品のファンに直接会ったことがないという企業がとても多い」と高橋さんは言う。実際にファンイベントなどで自社製品を愛用してくださっているお客様を前にしても、「失礼があってはいけない」「何を聞かれるかわからない」としり込みしてしまう担当者も少なくない。

顧客との距離の縮め方が絶妙、と高橋さんが注目しているのは、前述のヤッホーブルーイングだ。顧客との「密着プレー」によって、太く長く続く関係を深めている。その象徴ともいえるのが「よなよなエールの超宴(ちょう・うたげ)」というイベントだ。

北軽井沢のキャンプ場やお台場などで開催される大規模なミートアップで、今では数千人単位のファンが参加する。毎回、アイドルのコンサート並みのチケット争奪戦が起こっているほど大人気だ。

「まるでロックフェスみたいなんです」と、高橋さん。会場にはライブ演奏やワークショップなど数多くの企画が用意されていて知らない人同士が一緒に笑い合ったり仲良くなったりして楽しいひとときを共有する。

乾杯の際には、スタッフが配りはじめたビールを特に指示されたわけでもないのに参加者たちが自然に協力し合って会場に行きわたるように手わたしていく。

「自分たちはお客様だという感覚じゃないんですね。一緒にこの宴を盛り上げていくんだ、みんなで幸せな場をつくっていくんだという想いがあふれていました」

なぜここまで熱量の高い場が生み出せるのか。高橋さんは「作り手自身が自分たちのファンに直接会って、一緒の体験を楽しむことに徹しているから」だと考えている。「呼びたい人」の設定が明確であること。「自分こそが呼ばれている」とファンが自信を持てること。

それらがカチッとうまくはまったとき、共に過ごす一瞬一瞬が幸せな思い出になる。その思い出を積み重ねていくことで、また少し好きになる。熱狂という名の幸せな奇跡が起こるのだろう。

トライバルメディアハウス チーフコミュニケーションデザイナー

1983年鳥取県生まれ。慶應義塾大学卒業。広告会社を経て、2010年トライバルメディアハウスに入社。チーフコミュニケーションデザイナーとして企業のマーケティング戦略やプロモーションプランニングに携わる。これまで大手航空会社やファッションメーカー、スポーツメーカー、化粧品メーカー、飲料メーカーなどのマーケティング戦略構築やプロモーションプランニングを担当。著書に『熱狂顧客戦略』(翔泳社)がある。

----------

ライター・放送作家

リクルートコスモス(現・コスモスイニシア)、ベンチャー企業の経営者をサポートするコンサルティング会社を経て、現在はビジネス書を中心にライターとして活躍。京都市出身。

----------

(ライター・放送作家 白鳥 美子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2024 Summer」を開催!第一弾ゲストに豪華ビジネスパーソンの登壇が決定!

PR TIMES / 2024年6月28日 14時40分

-

HERALBONY、BAUM、よなよなエールが新規参加!54のブランドが集まる蚤の市『パスザバトンマーケット Vol.16』2024年7月20日(土)~21日(日)、品川・THE CAMPUSで開催。

PR TIMES / 2024年6月18日 14時45分

-

「僕は自信がなかったことがない」…久保建英、高校生年代に説いた飛躍への心構え

FOOTBALL ZONE / 2024年6月13日 8時30分

-

SaaS時代の「顧客とのつながり方」とは? ファンコミュニティの本質と成功事例を著者から学ぶウェビナーをBiziblが開催

PR TIMES / 2024年6月10日 15時15分

-

Z世代と開発 度数3%のカクテル「メロル」 お酒との新しい付き合い方に寄り添う

食品新聞 / 2024年6月3日 11時47分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5障害者雇用未達で「社名公表」寸前からの挽回劇 法定雇用率クリアへの3年で見えた成果と課題

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください