大企業の"デジタル対応"がうまくいかない理由

プレジデントオンライン / 2020年2月1日 11時15分

■デジタル・ディスラプションに既存企業はどう対応すべきか?

自動車産業や出版業界をはじめ多くの既存企業が、デジタル技術の進化がもたらす破壊的イノベーションの脅威にさらされています。デジタル・ディスラプション(破壊)に既存企業はどう対応すればよいのでしょうか。

アマゾンが日本に進出したのは2000年ですが、その1年前に、出版取次大手の日本出版販売(日販)が対抗戦略として「本やタウン」というインターネット書店を始めました。ネットで購入した本を書店で受け取れるようにし、自宅配送の場合は一律300円の配送料がかかりました。一方、1年後にアマゾンは、2500円以上の購入で自宅への配送料を無料にするサービスを日本で開始します。

結果、「本やタウン」はうまくいきませんでした。ネットで注文する人の多くは、書店に行くのが大変だから利用するわけです。そのため、書店に誘導するビジネスモデルよりも、一定額以上を購入すれば送料無料になるアマゾンを利用する人が多かったのです。

日販としては、顧客である書店のビジネスを奪いたくないでしょうから、こうしたビジネスモデルを選んだことは理解できます。それでもうまくいかなかったところに、既存企業のデジタル化への対応の難しさがあります。

このように既存企業の戦略選択が制約を受ける理由として、2つの問題が挙げられます。1つは、製品市場の「戦略矛盾・共食い」問題です。既存顧客の大半は、当面は従来の製品やサービスを求めています。従って、新事業より既存事業のほうが規模は大きく、当面の収益性は高くなります。「本やタウン」のケースでは、当時、インターネットユーザーは一部の限られた人たちで、ほとんどの人は書店で本を買っていました。

また、既存事業の現場には、既存事業の維持を望んでいる人が多く存在します。そのために「本やタウン」では自宅配送ではなく書店での受け取りを基本としたわけです。このように、既存事業と新事業を並行して進める際に矛盾や共食いが生じる場合、既存企業は既存事業を維持しつつ、徐々に変化したいと考えます。

もう1つは、資源の「不足・過剰」問題です。既存企業は技術、設備、人材、チャネルなどの資源を持っているため、それらを活用してビジネスを展開したいと考えます。一方、新事業を始めるには新しい資源の調達や蓄積が必要になるため、すぐに始めることはできません。また、ネット通販が既存の店舗を不要とするように、新事業は既存事業の資源を不要にする場合がありますが、既存企業は雇用や取引先の整理を避けたいため、既存事業の資源を活用しながら変化したいのです。

■新事業がうまくいかない理由

このように既存事業と新事業に矛盾がある場合は、既存事業をどの程度維持しながら新事業を始めるかを決めなければなりません。そのとき、既存事業を持っている会社は、「我々にはここまでしかできない」という制約を自ら設けます。日販の場合、アマゾンのようなネット書店を自ら始めることは、既存事業と矛盾するので、できないと考えてしまいます。かといって現状のままでいるわけにもいきません。

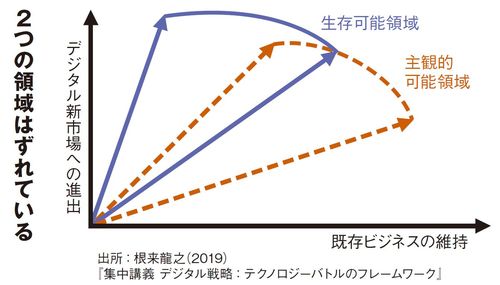

そこで、自分たちにできる対応戦略事業の範囲を主観的に決めるわけです。これを「主観的可能領域」と言います。図のように、主観的可能領域は現実の生存可能領域とずれる可能性があります。将来を予測することは難しいので、ずれが生じるのは当然とも言えます。

主観的可能領域と生存可能領域がずれて失敗した例を2つ紹介します。

玩具量販店のトイザらスは、1998年にネット通販に参入しましたが、2年後には自社の運営資源が十分ではないと判断して自社サイトを閉鎖。アマゾンと「トイザらス以外の玩具を売らない」という契約を結び、アマゾン上にトイザらスサイトを開設します。ところが、その後アマゾンは他社へ売り場を提供するeマーケットプレイスを開始します。トイザらスはアマゾンを提訴し、2004年に独占販売契約違反で勝訴。06年に自前の通販サイトを再開しますが、その時点ではすでに玩具のネット販売のメインチャネルはアマゾンになっていて、市場の主導権を奪い返すことはできませんでした。

米国最大のレンタルビデオ店チェーンだったブロックバスターは、ネットフリックスがVOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスを開始した翌年(2008年)にVODに参入します。しかし、既存店舗との共存を図ろうとしたため、投資は小規模なものにとどまり、2010年に破綻しました。

いずれのケースも、デジタル化に対応しなかったわけではなく、対応が中途半端だったために失敗したのです。

こうしたケースから、戦略の主観的制約が対応を中途半端にしてしまうことがあるとわかります。例に挙げた3社は、主観的可能領域の設定が狭すぎたのです。既存事業と新事業の間に矛盾が存在する以上、主観的可能領域を設定することは仕方ありません。しかし、その領域をできるだけ広げ、その中でもギリギリ実行可能な、最も攻撃的な戦略を取るべきです。そのうえで、それでもデジタル対応が不十分かもしれないと考える必要があります。

■大企業の「宿命」をいかに打破するか

既存企業には、戦略の制約だけでなく「組織の重さ」という問題もあります。大企業の経営者の多くは、デジタル対応の必要性を理解しています。しかし、わかっていても早く対応できない、なかなか投資が進まないという現実があるのです。このように組織が重い理由は2つあります。

1つは「官僚的組織」の安定化問題です。ビジネスが大きくなれば分業化を必要としますから、コミュニケーションコストを下げるために手続きがフォーマット化します。また、分業化は責任の部分化をもたらすため、部分最適に陥りやすくなります。さらに、分業体制で変革するには人を説得するコストがかかりますが、前例踏襲なら調整コストが小さく相手も納得しやすくなります。つまり、大きな組織は官僚化する宿命があるのです。経営者がその気になっても、組織の官僚化を打破することは容易ではありません。

もう1つは現業への「組織最適化」問題です。既存事業と違い、デジタル化に対応した新事業は市場予測が困難です。そのため、「当たる予測」を期待するプロセスでは投資決定が遅れることになります。また、既存事業もさらに強化するために人や資源を必要とします。それを許容していると新事業に人と資源はなかなか回ってきません。さらに、新事業は予測ができないだけに、組織の既存プロセスと評価基準が合いません。このように、既存組織は既存事業のために最適化されているため、新しいことをやりにくいのです。

■既存事業と新事業の矛盾に耐える

いずれの問題も、既存企業の宿命だと言えます。こうした宿命下で既存企業は、既存事業(アナログ)の強化と新事業(デジタル)の探索の両方を進めなければなりません。それを「両利きの経営」と呼んでいます。

デジタル対応における両利きの経営を行うには、①アナログ事業とデジタル事業の兼務はさせない、②既存事業の目標を持つ社員はデジタル事業に口出ししない、③デジタル事業のメンバーの半分以上は外から入れる、④デジタル事業は社長直轄か別会社とする、といった組織づくりが求められます。しかし、宿命に逆らうことですから、容易なことではありません。経営者が既存事業と新事業の矛盾に耐えることが必要です。

リクルート、コマツ、トヨタなど、両利きの経営を推進する企業は、経営者が強いリーダーシップを持っています。デジタル・ディスラプションへの対応能力を高めるには、トップ主導の「制約の突破」と「両利きの経営」が不可欠です。

----------

早稲田大学ビジネススクール教授

京都大学卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了(MBA)。鉄鋼メーカー、英ハル大学客員研究員、文教大学などを経て2001年から現職。専門はプラットフォーム戦略、ビジネスモデル、IT 経営など。近著に『集中講義デジタル戦略:テクノロジーバトルのフレームワーク』など。

----------

(早稲田大学ビジネススクール教授 根来 龍之 構成=増田忠英)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

PwCコンサルティング、住友化学初のデータマネタイゼーションプロジェクト「DX戦略3.0」の立ち上げを支援

Digital PR Platform / 2024年7月18日 11時0分

-

NYタイムズ「7年で売上半減」から劇的復活した訳 老舗企業をV字回復させた「すごいDX処方箋」

東洋経済オンライン / 2024年7月17日 11時30分

-

フューチャーアーキテクト、福島銀行に導入した「次世代バンキングシステム」が稼働開始

PR TIMES / 2024年7月16日 18時45分

-

「新規事業」のアイデアに悩んだら…「戦略経営の父」が提言する、3つの可能性に分けた考え方【経営コンサルが解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月14日 7時15分

-

ゼロボードVPoEに元船井総研デジタル執行役員 竹下圭が就任

PR TIMES / 2024年7月1日 12時15分

ランキング

-

1全国給油所、29年連続減少 2.7万カ所、需要縮小

共同通信 / 2024年7月29日 18時23分

-

2MSに補償請求を検討と報道 米デルタ航空、システム障害で

共同通信 / 2024年7月30日 8時37分

-

3「2028年までに本屋はすべて消滅する」…元書店経営者が真剣に訴える「瀕死の店舗を再生させる12の提言」

プレジデントオンライン / 2024年7月29日 15時15分

-

4日本一短い航空路線が廃止 「たった10分」のフライトがもたらしてきたもの

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月30日 6時20分

-

5部屋に泥棒がいる!〈高級老人ホーム〉で優雅に暮らす86歳母からのSOS…急ぎ駆けつけた51歳長男の目に飛び込んできた「まさかの光景」【FPの助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月30日 11時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください