パワハラ常習犯にお釈迦様が伝えた意外な言葉

プレジデントオンライン / 2020年1月15日 9時15分

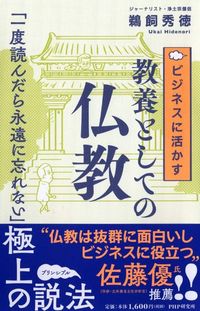

※本稿は、鵜飼秀徳『ビジネスに活かす教養としての仏教』(PHP研究所)を元に書き下ろしたものです。

■パワハラ・セクハラ横行の「ガタピシ」企業に欠けたもの

2019年は、組織のパワーハラスメントやセクシャルハラスメントに関する不祥事が相次いだ。こうした問題にどう向き合えばいいのか。今回はお釈迦さまの言葉をもとにして、パワハラ・セクハラの解決法を紹介していきたいと思う。

パワハラ・セクハラが横行する企業は、労働者本位の健全な組織とは言えない。いわばブラック企業だ。そうした企業では社内全体の人間関係もギスギスしていく。いずれ組織全体が傾くのも時間の問題だろう。

何事も円滑にいかないことを、家屋の建具の不具合になぞらえて「ガタピシ」と言うことがある。今では木の建具が少なくなっているので、ガタピシという言葉は死語に近いかもしれないが、昔はよく「ふすまが、ガタピシしてきた」などと言ったものだ。あなたの会社はガタピシしていないだろうか。

ガタガタ、ピシピシという擬音語から「ガタピシ」が生まれたと思う人は、多いだろう。しかし、実は仏教用語なのだ。漢字で書けば「我他彼此(ガタヒシ)」である。

これは、「我=自分」と「他=他人」、あるいは、「彼岸=悟りの世界」と「此岸=迷いの世界」との二項対立の構図を表したもの。

仏教はほんらい、無我(永遠不滅の実体があるものは存在しない=とらわれない)の悟りの境地を理想としているので、「私が」「あいつが」というような意識を持っている人は、悟りからは程遠い「迷い」の状態にあると言える。

このような人は、日頃の行動が独善的(自分にとらわれた状態)になり、他者への気配りができない。ひいては、パワハラやセクハラなどの問題行動を引き起こしてしまいかねない。

■パワハラ・セクハラする者にお釈迦さまも嘆いていた

多くの組織では、同僚たちと比較する形で、相対的な成果が問われる。なかには自己の評価を上げるために相手を攻撃し、陰で誹謗して相手を陥れる者は決して少なくない。客観的に見ればそれは「自己防衛」の裏返しだろう。しかし、攻撃されるほうはたまったものではない。

他者を傷つける行為は、お釈迦さまも嘆きのタネであったようで、お釈迦さまは、このようなことを言っている。

その言葉にはまごころや真面目さがない。

他人に与えることをしないで、奪うことをする。

そのような人は好んで他人の女を犯す」(『法句経』第26章 心を汚す煩悩の章 10)

――宮澤大三郎著『原始佛典 全訳「法句経」』

いまふうに言い換えれば、「パワハラをする人は自制が効かないのが特徴で、言葉遣いも荒く、人の成果をも自分の手柄のようにし、セクハラも犯す」ということか。あなたの会社に、このような暴力的でかつ、女性関係にもだらしない上司や同僚はいないだろうか?

■己の愚かさを気づかせ、改心させることは至難の業

また、お釈迦さまは、パワハラの気のある弟子をこのように諫(いさ)めたことがあった。

お釈迦さまの弟子にアトゥラ信者という、相手を思いやれない者がいた。彼はある時、教えを授かりに、「禅定第一」と呼ばれたレーヴァタ(離婆多)長老のところに向かった。しかし、長老は静かに瞑想をするだけで、何も語ろうとしなかった。ムカッとした信者はこの長老を罵(ののし)り、去っていった。

次に信者が向かったのは、サーリプッタ(舎利弗)長老のところだった。この長老は「智慧第一」と呼ばれ、お釈迦さまから最も信頼されていた人物だ。長老は信者に理解できないような難解な説法を始めた。すると、また彼は怒って去っていった。

次に信者が向かったのがアーナンダ長老のところ。長老は「多聞第一」と呼ばれ、お釈迦さまのとくに近くで仕えた人物で知られている。この長老は子供に理解させるように、やさしく説法をした。しかし、信者は「物足りない」と腹を立ててしまった。

そして、最後に向かったのがお釈迦さまのところだった。お釈迦さまは、諭したものの、最後は「愚かな者たちの非難や賞賛には際限がない」と嘆かれたという。

お釈迦さまの時代も、今も、組織の中での人間関係は似たようなものだったようだ。常に自分を正当化し、相手の非をなじるような者に、己の愚かさを気づかせ、改心させることは至難の業なのだ。

■パワハラやセクハラは自分に自信の持てない者の「嫉妬」に由来

「伝説の経営者」とも呼ばれた米国ゼネラル・エレクトリック(GE)社を率いたジャック・ウェルチ氏は、「自信のある人間は異論を歓迎し、素直に耳を傾ける勇気を持つ」との名言を残している。裏を返せば、自分の思い通りにいかない相手を攻撃するような者は、「自分に自信のない臆病者」ということかもしれない。

したがってパワハラやセクハラの原因が、自分に自信の持てない者の「嫉妬」に由来することはよくあることだ。お釈迦さまはこのように言っている。

敗れた人は苦しんで萎縮する。

心穏やかな人は、勝敗を捨てて安らかに過ごす」(『法句経』第15章 楽しみの章 5)

――アルポムッレ・スマナサーラ著『原約「法句経」一日一話』

■パワハラ・セクハラをしない、されないための方法

では、パワハラ・セクハラをしない、されないためにはどうすればよいのか。

ひょっとしてあなた自身、「パワハラをしてしまう気質がある」と、自覚しているケースがあるかもしれない。そんな人は、第一に実践していただきたいのが「言葉遣い」だ。仏教用語で言い換えれば、「正しい言葉(正語=しょうご)を使う」ということ。

私たち人間にとって、言葉はコミュニケーションをとるために不可欠な要素だ。言葉は情報伝達、意思疎通などの大切な役割を果たしますが、時には使い方ひとつで相互の関係性が、崩壊してしまう。

たとえば、新橋の居酒屋などに行けば、こういうシーンをよく見かける。上司が部下を前にして、

「おまえのこういうところがいけない」

「俺は若い頃、休みも取らずに黙々と仕事をしたもんだ」

などと、くどくどと説教を垂れるシーンをよく見かけるが、これはいけない。仮に仕事上の指導をする局面があったとしても、社内の会議室で冷静に、端的に行えばよい話だ。

もっと言えば、部下や後輩にたいして、上から目線の偉そうな言葉遣いはいけない。そういう人に限って、上役にはペコペコしているのがオチ。相手によって言葉や態度を使い分ける上司に、部下らは「ああ、この人は出世と保身のことしか考えていないんだな」などと、冷めた視線を送っていることだろう。

■暴力的な言葉はその後、社会で負の連鎖を起こす

言葉遣いに慎重にならなければならないのは、取引先に対しても同じ。自分の会社がクライアント(カネを払う側)だからと言って、強い立場にいると錯覚して、ああしろ、こうしろと高圧的に注文やクレームをつける人がいる。

また、タクシーに乗った際、運転手さんに横柄な態度を取ったり、飲食店のウエイターやウエイトレスにたいして召使いに声を掛けるような言葉遣いをしたりする人もいる。こういう人は、人間性が疑われる。

あなたが投げかけた暴力的な言葉はその後、ひとり歩きをする。あなたから、人間性を否定された取引先の人や、罵詈雑言を投げつけられたタクシー運転手さんはきっとその日は悔しさと情けなさで、心穏やかにいられないだろう。彼らは帰宅後、ひょっとして奥さんに冷たい態度をとってしまい、家庭崩壊を招く可能性もある。言葉から生じる憎悪は、病原体のウイルスのようにどんどん伝播し、社会全体のなかで負の連鎖を起こしてしまうのだ。

――宮澤大三郎著『原始佛典 全訳「法句経」』

誰に対しても、常に敬意を払い、丁寧な言葉を使うように心がけたいもの。正語を心がければ、和顔(わげん)につながる。これを和顔愛語(わげんあいご)といい、無量寿経というお経に書かれている。丁寧に言葉を選んでいけば、相手から慕われ、自分も相手も穏やかな表情になるということ。

■どうしても攻撃的な性格を抑えられない人は……

それでも、自分はどうしても攻撃的な性格を抑えられない、正義感ゆえ自分にも他人にも厳しく当たってしまう、という人はどうすればよいか。ぜひ、マインドフルネスや座禅などの瞑想を実践してもらいたい。

ここではあえてその実践方法は紹介しないが、瞑想に関する書物は多いし、マインドフルネス教室なども多数開催されている。瞑想はストレスを軽減させる、感情がコントロールできるようになる、うつを予防するなどの効能が期待できる。

■パワハラ攻撃を受けた時に思い出したいブッダの言葉

では、相手からパワハラ攻撃を受けた場合はどうするか? まず、責められる自分自身が悪いんだ、と責任を感じないことが肝要だ。

――中村元訳『ブッダの真理のことば 感興のことば』

言い換えれば、右から左へと受け流すことも必要、ということ。しかし、そうは言っても、耐え忍ぶことができない、うつになりそうだ、という人はいるだろう。その場合は、会社に見切りをつけ、退社する決断も視野に入れるべきだ。なぜなら、お釈迦さま自身が、苦行から逃れることで悟りを開いた人だからだ。

このように、会社勤めを「現代の修行」とするならば、理不尽な要求やパワハラは「苦行」とみられなくもない。しかし、よく考えてほしい。会社勤めにおいて、苦行が本来の目的ではないはず。本来は心身とともに健全な状態のなかで、誠実に仕事に向き合って成果を出し、自身や家族ともに充実し、あなた自身がこころ穏やかな毎日を送ることが大事なのだ。

----------

浄土宗僧侶/ジャーナリスト

1974年生まれ。成城大学卒業。新聞記者、経済誌記者などを経て独立。「現代社会と宗教」をテーマに取材、発信を続ける。著書に『仏教抹殺』(文春新書)など多数。近著に『ビジネスに活かす教養としての仏教』(PHP研究所)。佛教大学・東京農業大学非常勤講師、(一社)良いお寺研究会代表理事。

----------

(浄土宗僧侶/ジャーナリスト 鵜飼 秀徳)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

悪質な嫌がらせに「笑顔でやり過ごす」は絶対ダメ…ストレスを他人にぶつける攻撃的な人から身を守る方法

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 15時15分

-

丁寧な言葉遣いで一見おとなしい人ほど陰湿攻撃がエグい…「目に見えない攻撃」を繰り出す人「6パターン」

プレジデントオンライン / 2024年7月16日 15時15分

-

賽銭箱の横にQRコードを貼ればいい…観光客や参拝者のお願いは絶対通らないお寺・神社の"現金主義の秘密"

プレジデントオンライン / 2024年7月12日 10時15分

-

「育ちの良さ」がにじみ出ている人の特徴7つ

KOIGAKU / 2024年7月1日 17時53分

-

祇園祭りはショーではないのか…「40万→15万円に大値引き」訪日客向け観覧席巡り宮司がキレた割引以外の矛先

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 10時15分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2電話番号案内104終了へ NTT東西、利用者激減で

共同通信 / 2024年7月18日 21時35分

-

3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

4「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

5申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください