敗戦をヒトラーのせいにした「戦車将軍」のウソ

プレジデントオンライン / 2020年3月26日 11時15分

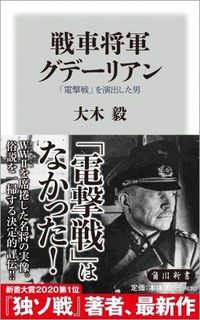

※本稿は、大木毅『戦車将軍グデーリアン「電撃戦」を演出した男』(角川新書)の一部を再編集したものです。

■ナチス・ドイツを支えた「戦車将軍」のセルフ・イメージ

第2次世界大戦におけるドイツ国防軍は、その能力のほとんどが作戦・戦術次元にとどまっていたとはいえ、優れた指揮官を輩出した。北アフリカで縦横無尽の活躍をみせ、「砂漠の狐」の異名を取ったエルヴィン・ロンメル元帥などは、典型的な実例であろう。

この、ドイツ軍のスーパースターであるロンメルにはかなわないまでも、ハインツ・グデーリアン上級大将(ドイツ軍には、元帥と大将のあいだに「上級大将」という階級がある)といえば、少なからぬ人が、聞いたことがあるとうなずくはずだ。

自ら育て上げたドイツ装甲部隊を率いて東西に転戦、大戦果を挙げた「電撃戦」の立役者にして、ソ連侵攻「バルバロッサ」作戦の先鋒。のちには、装甲兵総監や参謀総長代理として、敗勢にあるナチス・ドイツを支えた「戦車将軍」というあたりが、その最大公約数的イメージであろう。

かかるグデーリアン像は、100パーセント間違いというわけではない。しかしながら、過去四半世紀の軍事史研究の進展は、彼の実態をしだいにあきらかにしつつある。

結局のところ、ここで示したような姿は、グデーリアン本人が広めたセルフ・イメージにほかならず、ロンメルや「ドイツ国防軍最高の頭脳」エーリヒ・フォン・マンシュタインの場合同様、多くの誇張や虚偽が混じり込んでいるのである。

■回顧録『電撃戦』によるグデーリアンの虚像

グデーリアンの回想録『電撃戦』(原題は、『一軍人の回想』。原書初版は1951年刊行)である。『電撃戦』は、イギリスの軍事思想家バジル・H・リデル=ハートのプロデュースによって英訳され(英語版タイトルは『パンツァー・リーダー』)、世界的に知られるようになった。

ドイツ語よりもはるかに話者が多い英語に訳されることによって、グデーリアンの回想、あるいは、彼が事実はこうであったと思わせたかった記述は、一躍、第二次世界大戦の基本史料の地位を獲得したのである。

その結果、多くのグデーリアン伝や研究書も、イギリスの軍事史家ケネス・マクセイの著書のような例外もあったとはいえ、おおむね『電撃戦』が打ち出した解釈に沿って書かれていく。

■修正され始めた脚色された「自画像」

日本においても、旧陸軍軍人が『電撃戦』を訳出刊行し、これをもとにして戦史記事などを発表したから、グデーリアンが演出したイメージが、いよいよ流布されることになった。

『電撃戦』の訳者、本郷健元陸軍大佐の評価は、その典型であろう。

「グデーリアン将軍は、ひたむきで情熱的、創造的な想像力に恵まれた真の意味におけるプロフェッショナルな軍人であった。軽易に就かずあえて難局に挑戦しようとする積極果敢な資質の持主であり、みずからに課された職務を全うするためには猪突猛進する……そこには地位や名誉を追い求める野心などみじんも感じられない」(『電撃戦』訳者あとがき)。

史料的・時代的制約を思えば、このような理解がなされたのも無理からぬことではあった。だが、世紀が変わる前後から出てきた新しい研究は、かかるポジティヴなグデーリアン像に疑問を投げかけている。

■「ドイツ装甲部隊の父」の1人にすぎない

まず、アメリカの軍事史家ロバート・チティーノが、その著作『電撃戦への道』(1999年)において、グデーリアンの輝かしい実績は認めるとしても、ドイツ軍装甲部隊創設・育成の功績は、けっして彼一人に帰せられるものではないことを実証している。

回想録の『電撃戦』では、ごく簡単にしか触れられていないが、グデーリアンの上官であり、自動車戦闘部隊総監を務めたオスヴァルト・ルッツ装甲兵大将こそ、もう一人のキーパーソンだったと指摘したのである。

ルッツは、グデーリアン以前に、戦車の独立集中使用や奇襲的投入などの発想を得ており、いまだ懐疑的な軍首脳部を粘り強く説得して、その思想の実現をはかっていた。機械化戦のドクトリンを最初に文書化したのも、ルッツだった。

つまり、グデーリアンはドイツ装甲部隊の創設者の一人ではあったけれども、彼自らが描いたようなオンリーワンではなかったと主張したのだ。

ついで、2006年には、やはりアメリカの軍事史家であるラッセル・A・ハートが、グデーリアン伝を著し、事実と照らして、いわば彼の自画像であった従来のイメージに修正を迫った。

■貧窮するグデーリアンと名声を望むリデル=ハートの協力

また、グデーリアンは、戦後になってから、自分は早くよりイギリスの軍事思想家であるバジル・H・リデル=ハートの著作に注目し、これを咀嚼して、ドイツ装甲部隊の指揮と運用に応用したと主張している。

だが、こうした議論は、第二次世界大戦後のグデーリアンとリデル=ハートの協力関係から来る後付けの誇張であると指摘された。

この問題について、イスラエルの軍事史家アザー・ガットが、リデル=ハートの要請によりグデーリアンが、『電撃戦』英訳版に加筆した部分があることをあきらかにしたのだ。

むろん、そこでは、ドイツ装甲部隊の成功にリデル=ハートの思想が寄与していたことを、実際以上に強調していたのである。

■続々と明らかになった誇張や「不都合な事実」

さらに、『電撃戦』の実戦指揮に関する記述にも、事実と異なる部分が少なくないことが指摘された。

オーストラリアの戦史家で、スモレンスク戦(1941年)を独ソ戦の転回点として捉える画期的な研究書を著したデイヴィッド・ストーエルが、グデーリアンの書簡などの一次史料にあたり、『電撃戦』の誇張や恣意的記述を暴露したのである。

ストーエルによれば、『電撃戦』に圧勝として描かれているいくつかの戦闘のあいだも、グデーリアンは実際には悲観と苦渋をあらわにしているというのだ。

同様に、グデーリアンの私文書を含む一次史料を博捜したドイツの歴史家ヨハネス・ヒュルターも、グデーリアンは自らが提示したような非政治的軍人ではなく、ナチスの東方征服を支持する存在であったことをあきらかにした。

■『電撃戦』の原案は米軍調査への自己弁護?

加えて、『電撃戦』の上梓は、戦争指導をめぐるヒトラーその他とのあつれきに関して、おのれを弁護する活動の一環であり、さらには収入を得るための手段だったこともわかってきている。

米陸軍歴史局(Historical Branch)は、戦史研究にかつての敵側の視点や情報を取り入れるため、1945年7月より、ドイツ国防軍の元高級将校に対する調査や報告書作成の依頼を行っていた。

やがて、その規模は拡大され、元国防軍高級将校がヒトラーに敗戦の責を押しつけ、自己弁護を唱える場という性格を帯びていくことになる。

ドイツの歴史家エスター=ユーリア・ホーヴェルの研究によれば、グデーリアンは、この米軍による調査に協力的であった。その理由の一つとして、彼が米軍による調査を自己弁護の機会として捉えたとの推測が成り立つであろう。

実は、このグデーリアンの米陸軍歴史局に対する回答が、『電撃戦』の原案の少なからぬ部分を構成しているのである。

■隠された蛮行、覆る「軍事テクノクラート」像

しかし、より重要なのは、グデーリアンは、軍人は政治に関わらずという姿勢をくずさぬ、一種の軍事テクノクラートであったとの主張がくつがえされたことだろう。

グデーリアンが、第一次大戦に敗れたのち、「鉄師団」の参謀を務めたことは、1970年代から知られていた。これは、陸海軍の将校や国粋主義的政治家によって募兵され、元下士官兵を中心に編成された私兵集団「義勇軍」の一つである。

「義勇軍」は、敗戦前後にドイツが占領していた地域(ロシア、あるいは講和条約後にバルト三国やポーランドとなる領域)からの撤退を拒否し、白軍とともに赤軍に抗して戦闘を継続、捕虜殺害や住民虐殺など、さまざまな残虐行為を犯していた。

当然、「鉄師団」の参謀だったグデーリアンも、かかる蛮行を見聞していたはずだ。しかし、彼はこの時期のことを『電撃戦』に記していない。

こうした過去、あるいは、プロイセンの名望家の一族に生まれたという出自からすれば、グデーリアンが抱いていた過激な国粋主義は、本来、もっと早くに暴露されてしかるべきだったろうが、先に述べたような賛美の論調から、そうした指摘もないがしろにされがちであった。

■ヒトラーに共鳴した“国粋主義者”

さりながら、20世紀の末ごろより、グデーリアンの政治的志向の解明は、著しく進んだ。

グデーリアンは、上層中産階級の人間であることから来る封建的階級認識ゆえに、大衆運動としての側面を持つナチズムとは完全に一致し得なかったにせよ、ヒトラーに共鳴する国粋主義者だったのである。

第一次世界大戦直後、義勇軍に従軍していたころから、ナチ時代、さらには戦後を通じて、彼の政治・歴史観は一貫していた。それは、1948年に捕虜の境遇から解放されてから、1954年に南独シュヴァンガウで没するまでに、グデーリアンが発表した諸論考にあきらかである。

そのような議論は、冷戦という時代背景があるとはいえ、強烈な反共主義にみちみちており、彼本来の政治思想をうかがわせるものだった。さらに、今日では、グデーリアンが1950年代に、元ナチスの政治運動に加盟していたことも証明されている。

■「グデーリアンがつくりあげた『仮面』は剥がされた」

このように、今日の歴史学界におけるグデーリアン像は、かつての非政治的な軍事の「職人」といった評価から、作戦・戦術次元の指揮官としては卓越しているが、政治的には素朴な国粋主義者であり、問題を抱えた人物であるとの理解に変わっているとみてよい。

軍事面においても、グデーリアンがドイツ装甲部隊の創設に果たした役割は、もちろん全否定こそされていないものの、割引きされる部分が少なくないのだ。

グデーリアンがつくりあげた「仮面」は剥がされたのである。

----------

現代史家

1961年生まれ。立教大学大学院博士後期課程単位取得退学(専門はドイツ現代史、国際政治史)。千葉大学ほかの非常勤講師、防衛省防衛研究所講師、陸上自衛隊幹部学校講師などを経て、著述業。著書に、『「砂漠の狐」ロンメル』(角川新書、2019)、『ドイツ軍事史』(作品社、2016)ほか。訳書にエヴァンズ『第三帝国の歴史』(監修。白水社、2018─)、ネーリング『ドイツ装甲部隊史 1916-1945』(作品社、2018)、フリーザー『「電撃戦」という幻』(共訳。中央公論新社、2003)ほかがある。

----------

(現代史家 大木 毅)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

八木秀次 突破する日本 トランプ氏発言で台湾有事まで〝あと一歩〟か 習主席へ「力による現状変更」容認とも受け取れるメッセージと「チェンバレンの罠」

zakzak by夕刊フジ / 2024年9月19日 6時30分

-

崩れた信頼の再構築...イスラエル軍が挑むガザ戦争の「真の意味」

ニューズウィーク日本版 / 2024年9月10日 14時40分

-

誰が言い出した?「騎兵が槍で戦車に突撃!」第二次大戦ドイツ軍無敵神話の真相 ポーランドが劇的勝利したことも

乗りものニュース / 2024年9月5日 16時12分

-

防衛省が「有事にゾロゾロ蘇る旧式戦車」確保へ まるで幽霊戦車隊? ようやく「継戦能力」強化

乗りものニュース / 2024年9月1日 8時12分

-

ユダヤ人に命のビザを出した日本人外交官。その記念館でイスラエル人は何を思うのか? 「負の歴史」に向き合う場所で、団体客を乗せたバスを待ち、聞いたこと

47NEWS / 2024年8月27日 10時0分

ランキング

-

1「今買わないと後悔しますよ」 客を萎えさせる「店員の声かけ」はこれだ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年9月22日 8時5分

-

2福井のブランド米「いちほまれ」の新米、昨年より価格6割高で店頭に…生産量は2000トン増の見通し

読売新聞 / 2024年9月22日 8時43分

-

3「チープカシオ」なぜ人気? 安価だけではない、若者に支持される理由

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年9月22日 7時10分

-

4「タワマン節税」「空き家問題」2つの不動産相続ルール変更で何が変わる?マンションや古い物件の活用方法は?

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年9月22日 8時0分

-

5「無料のモノはもらわない」お金のマイルール 日々を健やかに過ごす「失敗を許容するお金」

東洋経済オンライン / 2024年9月22日 9時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください