なぜ「漢方薬安全神話」は崩壊してしまったのか

プレジデントオンライン / 2020年5月17日 11時15分

■薬のリスクは「危険度×頻度」で理解

薬の副作用や死亡例を見聞きするとき、『ファクトフルネス』における「恐怖本能(※1)」や「過大視本能(※2)」が起こりうる。特にそれが知っている薬名だったり、身近な人が服用していたりすると、正確なリスク(『ファクトフルネス』で示される「危険度×頻度」)よりも、まずは恐怖が襲ってくる(恐怖本能)。

※1 危険でないことを、恐ろしいと考えてしまう思い込み。※2「目の前の数字がいちばん重要だ」という思い込み。

誰にとっても「命」は重いものだから、たった1人の死亡例であっても、ほかの薬の副作用や死亡例と比較することがはばかられる。尊い1人の命が奪われてしまった、と(過大視本能)。さらには報道側も恐怖を煽り、私たちはしばしば「薬の副作用や死亡例」を冷静に数字で判断、比較ができなくなる。もちろん命は尊い。しかし、その思いと「薬の評価」を切り分けて考える必要がある。

かつて国内で約100万人が服用していたと推定される漢方薬「小柴胡湯(しょうさいことう)」の副作用と死亡について取り上げよう。

小柴胡湯は1970年代に有効性が確認され、肝臓の病気を中心に幅広く用いられるようになったが、89年の間質性肺炎の報告以来、副作用報告が相次ぎ、やがてマスコミにも大きく取り上げられるようになった。肺胞の壁に炎症が起こる「間質性肺炎」は、膠原病やアスベスト吸入などさまざまな原因によって起こるが、小柴胡湯の副作用によるものは「薬剤性間質性肺炎」に分類される。

そして96年、厚生省(当時)より「小柴胡湯による間質性肺炎が135例発生、10人が死亡」という緊急安全性情報が出された。これを「小柴胡湯事件」という。漢方薬の安全神話が崩壊した瞬間だった。

■漢方薬は副作用がないと信じられていた

まずはなぜ、小柴胡湯で死者が出てしまったのか。日本東洋医学会専門医で司生堂クリニック院長の松田弘之医師がこう解説する。

「『柴胡』と『黄芩(おうごん)』という生薬が組み合わされると抗炎症作用が高まります。それらを含む小柴胡湯の抗炎症の効果は良くも悪くも強力。ある程度体力のある人でなければ、副作用が出やすくなります」

日高徳洲会病院院長の井齋偉矢(いさいひでや)医師は「『小柴胡湯事件』まではむやみに漢方薬を処方する風潮があった」と明かす。虚弱体質だったり、本来は適応外である「肝臓に活動性の炎症がない人」や、死亡例の中には「寝たきりの人」にまで小柴胡湯を投与したことで、重症の間質性肺炎が続出し、死者が出てしまったと考えられる。薬の副作用だけでなく、“誤用”もあったということだ。

次に、この副作用が起きた頻度を考えよう。「間質性肺炎が135例発生、10人が死亡」というと、衝撃的な数字に感じるが、実は西洋薬よりも発症リスクが明らかに低い。

長年、日本東洋医学会を牽引してきた日本東洋医学会名誉会員で、あきば伝統医学クリニック院長の秋葉哲生医師が詳述する。

「服用していた人が推計100万人で、2年間で88人が間質性肺炎を発症したと報告されています。それから計算すると、発症頻度は10万人に対して1年間に4人。これは西洋薬の副作用発生頻度を3段階に分けたときの、最も低いランク(人口10万人に対して100人以下)にあたります」

にもかかわらず、なぜ「事件」とされるほど大騒ぎになってしまったのか。

漢方は、遣隋使や遣唐使が国内に持ち帰って伝わったとされ、その後日本人の体質に合わせて独自に発展した。オランダから西洋医学が伝わると、西洋医学を「蘭方」と呼び、それまでの日本の医学を「漢方」と呼ぶようになった。一般に漢方が広く服薬されるようになったのは江戸時代からだが、国内での処方薬は中国で約1800年前に編纂された世界初の漢方処方マニュアル(『傷寒論(しょうかんろん)』)に忠実に作られている。

そのような長い歴史があり、しかも自然の生薬などを原料にしているため、西洋薬に比べて効き目が穏やかで、副作用が少ない薬剤であるという見方が主流であった。

「漢方薬は96年まで副作用がないと信じられていた」と、千葉大学呼吸器内科教授の巽浩一郎医師も言う。

「現在、大半の西洋薬には添付文書の副作用に『間質性肺炎』と記載してあります。ですから今、西洋薬で間質性肺炎が仮に起こったとしても、驚きはないでしょう。当時の漢方薬における副作用事例は、頻度が少ないだけにものすごく目立ってしまった印象がある」

患者にも医師にも安全神話があった──修琴堂大塚医院院長の渡辺賢治医師が、当時を振り返る。

「漢方界には『漢方を知らない医師が処方したから副作用が起きた』という指摘もありましたが、それだけではありません。適切な処方をしたとしても、副作用は起こりえます。ただこれ以降、医師が漢方薬に対しても副作用のチェックをしながら安全使用に気を配るようになりました。大きな転機だったと思います」

結論としては、「天然物=安全」という、『ファクトフルネス』で示される「単純化本能(※3)」から副作用が過大に評価されてしまったといえる。しかし「危険度×頻度」という科学的な視点から考えれば、リスクは決して高くなかったということだ。

※3「世界はひとつの切り口で理解できる」という思い込み。

■あのメジャーな薬にエビデンスがない理由

一方で、「薬の効果」については数字だけで判断するのはむしろ偏りが出る。実は西洋医学で根拠があるとされる試験法(二重盲検ランダム化比較試験)をベースに考えると、漢方薬にエビデンスはない。

秋葉医師は「一番のエビデンスは、皆が使って『効く!』という実感をもっている薬」と強調する。世の中の評価が定まっている薬が、最上級のエビデンスではないか、と言う。

「西洋医学でも、アスピリン、フロセミド、ジギタリス、モルヒネなどはエビデンスがありません。解熱剤でも利尿薬でも、昔から当たり前のように使われている薬は臨床試験が行われていません」と巽医師。

漢方薬、西洋薬を問わず、副作用のリスクを挙げればきりがないが、医師は患者にとって服薬で得られるメリット(効果)がデメリット(副作用)を上回ると判断したときに薬を処方する。

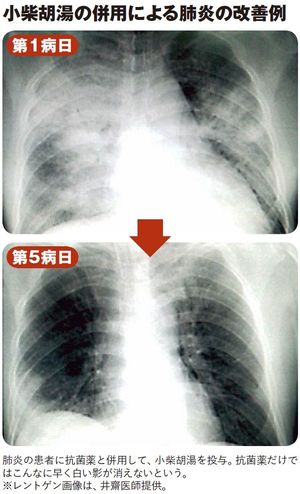

実は小柴胡湯には、西洋薬にはない効果──過剰な炎症が起こったときにそれを鎮め、炎症で障害された組織の修復を促す働きがある。そのため、肺炎のときに西洋薬(抗菌薬)と一緒に服用すると回復が早い。そうした治療経験がある井齋医師が語る。

「西洋薬は肺炎を起こす原因となっているもの(細菌)には力を発揮するものの、すでに起こっている肺の炎症には無力。当院では肺炎の患者さんに抗菌薬と小柴胡湯を4時間おきに投与します。すると肺の炎症が1週間程度で消えるのです(写真参照)」

新型コロナウイルスによる肺炎にも小柴胡湯が効くのではないか?と噂話が流れたことがあった。エビデンスはこれから確かめられていくだろうが、毎年新しい病が出現し、医学は日々進歩する。「薬の副作用と効果」は「いつもこうあるはず(=宿命本能※4)」と思い込まないことが最も大切だろう。

※4「すべてはあらかじめ決まっている」という思い込み。

----------

司生堂クリニック院長

日高徳洲会病院院長

あきば伝統医学 クリニック院長

千葉大学呼吸器内科教授

修琴堂大塚医院院長

----------

----------

ジャーナリスト

1978年生まれ。「サンデー毎日」記者を経て、2018年よりフリーランスに。著書に『週刊文春 老けない最強食』(文藝春秋)、『救急車が来なくなる日 医療崩壊と再生への道』(NHK出版新書)など。

----------

(ジャーナリスト 笹井 恵里子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

タイプ別・生理のお悩みに! まずは試してみたい“漢方との正しい付き合い方”

ananweb / 2024年7月28日 14時30分

-

パン好き、コーヒー、ビール習慣…「感染しやすく不調が長引く人」の特徴と対策

ananweb / 2024年7月27日 20時10分

-

「食事制限してるのに、全然ヤセない!」更年期、どんどん太る3つの原因。「老化」に負けないダイエットのコツとは?

OTONA SALONE / 2024年7月26日 21時1分

-

「以前は正常だった血圧が、なんと170! 高すぎて不安」もしかして怖い病気? 50代女性を苦しめた【更年期血圧症】

OTONA SALONE / 2024年7月19日 21時1分

-

大人気の2型糖尿病の飲み薬が引き起こす性感染症リスク 心血管イベントや死亡率は減少するが…

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月18日 9時26分

ランキング

-

1食べるのをやめたら40歳から老け顔脱出できた!美容のプロが教える「避けるべき食べ物」3選

女子SPA! / 2024年8月5日 15時46分

-

2観光客ら梅干しで熱中症防ごう 世界遺産20年記念、和歌山・田辺の4観光案内所で無料配布

産経ニュース / 2024年8月5日 19時25分

-

3なぜ?株主優待廃止を発表した4社 それぞれの理由を比較

MONEYPLUS / 2024年8月5日 7時30分

-

4「侵入犯罪が増加」留守宅を守る5つのポイント 防犯性の高いマンション・高層階も油断は大敵

東洋経済オンライン / 2024年8月5日 12時0分

-

5やってはいけないお米の保存方法とは? 正しい保存場所や賞味期限を詳しく解説!

オールアバウト / 2024年8月3日 20時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください