自粛を解除した日本人の「外出生活」に潜む3つのリスク

プレジデントオンライン / 2020年5月29日 9時15分

■湘南や吉祥寺、巣鴨などで混雑が発生している

前回記事で、私はゴールデンウイーク(GW)中の人の移動による新型コロナ再流行を危惧していましたが、その最悪の事態は回避できたようです。5月25日、ようやく全国で緊急事態宣言が解除されました。

しかし、これですぐに普通の生活に戻れるわけではありません。日本では新型コロナの勢力は一旦弱まりましたが、世界全体で見れば当面の間、収束は難しいはずです。そして日本でも今年の秋には再流行の恐れがあります。引き続き警戒が必要です。

これから先、再び外出できるようになった生活の中で、一体何が起きるのでしょうか。今回は私たちが気を付けるべき「3つのリスク」について指摘したいと思います。

まず、1つ目として気になるのが緊急事態宣言解除後の気の緩みから起こる「クラスター発生リスク」です。解除直前の5月23日からの週末は、湘南や吉祥寺、巣鴨など首都圏のさまざまな場所で混雑が発生しました。いよいよ自粛から解放されると、いち早く街に人出が戻ってきた形です。

思い起こせば日本での感染拡大は3月14日からの週末に起きた気の緩みから始まったと言われています。2月末に首相が「これからの2週間が重要な分かれ目になる」と力説して国民も2週間自粛したところ、ちょうど3月14日前のあたりで感染者が減ってきた。それで「2週間我慢したから」とその週末に人出が増えた結果、10日後の3月25日に日本の爆発的な感染拡大が起きたわけです。

それと同じ危惧で言えば、6月10日前後に自粛解除前後の緩みがきっかけとなったクラスターの再発生が起きて、また自粛再開とならないのかが気になるところです。

■感染拡大のピークは日本と同じで終息しなかったアメリカ

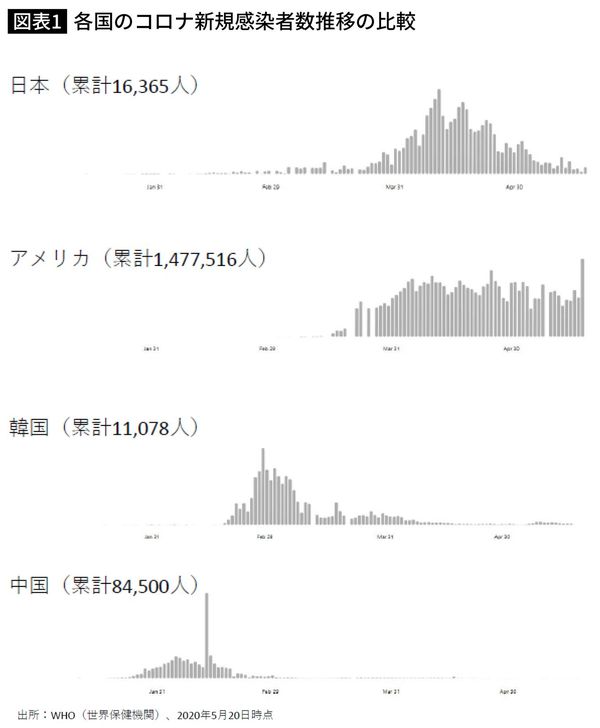

この点に関して、参考になる海外の状況と比較してみましょう。以下のグラフは、WHOが公表しているコロナの新規感染者数を私がまとめたものです。比較しやすいように日本、アメリカ、韓国、中国の時間軸を調整しそろえています。日本で感染が拡大し収束していったタイミングや状況と比較すると、どの国もグラフの形が違うこと、つまり収束の経緯が違うことがわかります。

最初に見てほしいのが日本とアメリカの比較です(図表1参照)。日本のほうが感染の始まりは早いのですが、感染拡大の本格的な時期と最初のピークから下がり始めた時期はアメリカと非常によく似ています。しかし、アメリカの場合はその後日本のように感染が収束しなかった。

ニューヨークなどでは厳密なロックダウンが続いていたのですが、50州全体でいえば感染者がたくさんいる段階で自粛を緩めてしまいました。その結果、アメリカの感染者数はいまだに減っておらず、コロナと共生しながらの経済再開を考えざるを得ない状況になっているわけです。

それを踏まえると、日本もアメリカと同じように、これから感染者数が減らないのではないかと気になるところです。そこで見ていただきたいのが韓国のグラフです(図表1参照)。韓国は5月上旬に外出自粛が解除されました。ところがその数日後、ソウルの繁華街の梨泰院(イテウォン)のナイトクラブで新型コロナのクラスターが発生しています。

ナイトクラブだけで86人の感染者が確認され、韓国全体でも200人以上の感染者が出たことから「韓国で流行の第2波が来た」と日本では大きく報道されました。それは事実ではあるのですが、着目したいのはグラフの山の大きさです。とても小さいのです。

韓国と同じようなことは日本でも起こる可能性があります。自粛が緩むことでクラスターは発生するでしょう。しかしすでに収束に向かった段階でのクラスター発生であれば、そこで抑え込むことで2つ目の大きな山はできない。つまり、うろたえる前に対策を講じれば再流行はコントロールできるはずです。

■東京で一緒に生活する“サイレントキャリア”の存在

もう1つ、別の事例が中国にあります。都市封鎖(ロックダウン)による外出規制が解除された武漢で5月10日、約5週間ぶりに新たに6人の感染者が確認されたことを受け、全市民を対象にPCR検査が始まりました。武漢の人口は約1100万人なので、これは大変な意気込みで行う調査といえます。

現在、約657万人の調査結果が発表されていて、189人が無症状の感染者でした。これは約3万5000人のうち1人が無症状感染者の比率になります。中国の感染者のグラフを見てわかる通り、3月以降、感染は全土でほぼほぼ収束しています。それでも3万5000人のうち1人の感染者が残っている。

日本で同じことが起きると仮定すれば、東京の人口約1400万人のうち、400人ぐらいの“サイレントキャリア(無症状の感染者)”が私たちと一緒に生活していることになります。一見怖いことに思えますが問題はその人数の少なさです。東京で400人のうちの1人と出会うということは、テレビでいつも見かける有名な芸能人と街でばったり出会うのと同じぐらいレアな出来事です。

つまり1つ目の「外出規制が解除された後のクラスター発生のリスク」については、怖がりすぎてはいけないということだと思います。リスクはゼロにはなりません。おそらく小規模な再流行も起きるでしょう。しかし日本の場合はここまで新規感染者数を抑え込んだうえでの自粛解除です。少しのリバウンドでうろたえないことがまずは大事だと思います。

■「マスクなし」にストレスを感じる人たち

2つ目に、街中で発生する「いさかいリスク」があります。

緊急事態宣言の期間は、ガイドラインを守って開店している飲食店に自粛を求める「自粛警察」が現れました。今後、段階的に元の生活に戻していこうという新しいフェーズにおいても、社会的距離(ソーシャル・ディスタンシング)やマスクの着用に関する意識の食い違いから無用なトラブルが起きることが予見されます。

自粛期間中、ガラガラの電車の中の7人掛けの座席は1つ空けて座ることがいつからか当たり前になっていました。しかし、通勤ラッシュに戻ればそうも言ってられません。電車の中が極端に混雑すれば自然解決するかもしれませんが、中途半端に混み始めた電車でただ普通に座ったつもりの人が、隣の人から非難されるということが起こる可能性があります。

難しいのはいつまでマスクを着用するかです。これから梅雨の時期に入ってきて蒸し暑くなればマスクなしで外出する人も増えるでしょう。一方でコロナを気にする人はマスクをしていない人とすれ違うだけでストレスを感じます。

このように社会を構成する個々人が異なる意識を持つ部分で必然的にいさかいが起きます。個人としては、外出先で不愉快な出来事に遭遇しないように注意を払って移動する、あるいは自分と異なる価値観を許容できるように意識を変えられるかが問われています。

■5月から感染者が増え始めた南米の不気味さ

3つ目が「海外リスク」です。日本で再流行の封じ込めに成功しても、コロナは終わりません。世界は広く、そしてつながっています。アメリカは今のままの感染対策であれば、夏になって感染者数が自然減少しながらもそれがゼロに近づくことはなく、2020年の秋まではこの状況が続くことになるでしょう。

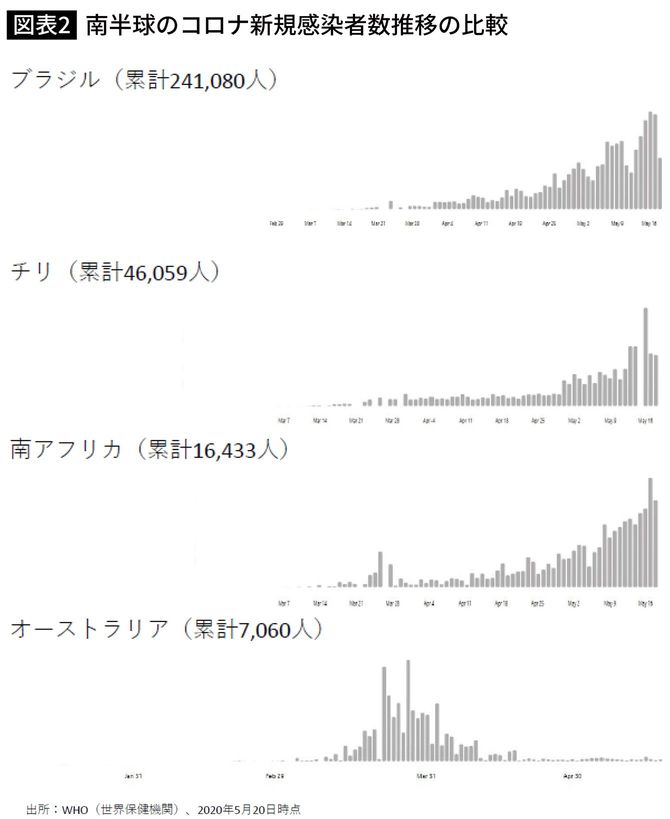

不気味なのが南米やアフリカ南部です。

グラフが示すように、ブラジル、ペルー、チリ、南アフリカといった南半球では日本よりも遅れて5月に入ってから急速な感染者増を見せています。南米の5月といえば日本の11月の気候ですからこのグラフを見る限りは秋に入ったあたりで北半球は再警戒に入る必要があるとわかります。

一方で同じ南半球でも不可解なのがオーストラリアとニュージーランドです。グラフにはオーストラリアの感染者推移を掲示してありますが、なぜか冬に入っても感染者が増える様子がない。

こういった状況をこの夏、私たちは継続して観察することが重要です。コロナがパンデミックとして広がった後で振り返って見ると、どうやら欧米に被害が集中する疫病の様相を示しています。最初に感染が広まったアジア・オセアニアでは感染者は増えているのですが、増加のペースは欧米に比べれば鈍く、死者数も少ない。

中でもアジアとオセアニアの状況が似ているのは人種の問題ではなく、地域に共通する何らかの集団免疫が成立していた可能性があるのです。いわゆる新型コロナ「風土病説」です。

■年末に再流行で“自粛”は本当に必要なのか

海外リスクの話としてまとめると、日本が緊急事態宣言を解除した後でも、世界各国がさまざまな形でコロナと戦い続けながら世界全体で被害は継続します。そして秋になればそのコロナは再び日本に入ってくるでしょう。グローバル社会の時代に鎖国を完全に実行するのは無理です。

そのため、2020年秋から冬にかけての再流行の際に、今回私たちが実行したような徹底的な自粛が本当に必要なのかを議論する必要があります。仮に、コロナが欧米諸国の人々が免疫を持たない、アジアを発生源とした風土病だと判明したとする。その場合、ここまでの規模の自粛を繰り返すことは感染を防げても経済を殺してしまうという新しい議論が起こるはずです。

もちろんこの数カ月間、私たちが戦ってきた新型コロナは未知の病原体でしたから、これまでの戦いや自粛は仕方がなかった。しかしこの冬は戦い方を変えないと新型コロナのリスクから私たちの社会を守ることができなくなるかもしれない。

緊急事態宣言を解除した後の世界では新しい3つのリスクに目を見張って、新しい現実を考えながら、新しい生活行動の在り方をつくっていくべきなのです。

新型コロナが日本経済に与える影響については、私のnoteでも無料で情報発信しています。経済の先行きについて不安な方も多いと思います。経済評論家としてみなさまの参考になる情報を発信していきますので、あわせてご覧ください。

----------

経営コンサルタント

1962年生まれ、愛知県出身。東京大卒。ボストン コンサルティング グループなどを経て、2003年に百年コンサルティングを創業。著書に『仕事消滅AIの時代を生き抜くために、いま私たちにできること』など。

----------

(経営コンサルタント 鈴木 貴博)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

鳥インフルの拡大懸念で「卵不足」の今後の見通し 過去最悪2022ー2023年との違いを獣医師が解説

東洋経済オンライン / 2025年2月1日 7時20分

-

新型コロナ、今なお死者増加 WHO緊急事態宣言から5年

共同通信 / 2025年1月29日 17時27分

-

<働くみんなのホンネ調査> 「新型コロナウイルスがもたらした価値観の変化」について調査を実施

PR TIMES / 2025年1月27日 18時45分

-

[社説]インフル流行 「緩み」引き締め対策を

沖縄タイムス+プラス / 2025年1月16日 4時0分

-

なぜ日本の経済学者は「新型コロナ対策」に大きく貢献できたのか?...「政策研究」と「学術研究」のはざまでの挑戦

ニューズウィーク日本版 / 2025年1月15日 11時0分

ランキング

-

1フジ親会社が決算発表 最終利益は7割以上減少か フジテレビ単体で赤字見込み

日テレNEWS NNN / 2025年2月5日 17時45分

-

2【速報】ホンダとの経営統合が破談 日産が協議“打ち切り”方針を固める ホンダからの「子会社化」提案に反発 幹部「到底受け入れられない」

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月5日 15時38分

-

3「横浜駅に頼らない路線」神奈川県ご当地鉄道事情 代表格は「ロマンスカー」でおなじみの大手私鉄

東洋経済オンライン / 2025年2月5日 6時30分

-

4「一緒にやっていくのは難しい」ホンダと日産の経営統合“破談”が現実味 ホンダは日産の「子会社化」を打診も日産幹部「受け入れられない」と反発

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月5日 11時51分

-

5「きのこの山」「たけのこの里」に異変 「チョコ」がいつの間にか「準チョコ」に...明治が明かしたその経緯

J-CASTニュース / 2025年2月5日 10時51分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください