「1億人死亡」100年前のスペインかぜの教訓を生かせる国、無視する国

プレジデントオンライン / 2020年5月30日 9時15分

※本稿は、小原雅博『コロナの衝撃 感染爆発で世界はどうなる?』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。

■危機回避をすべきは公衆衛生か経済か、2つの危機と「厄介な問題」

新型コロナウイルスの世界的大流行は、公衆衛生の危機であるが、同時に経済の危機でもある。この二つの危機にどう対処するか、各国政府は大きなジレンマに直面することになった。

その核心は、「社会的距離(social distancing)」を置く措置の中身と期間にある。感染が接触感染やヒトからヒトへの飛沫感染によって起こる以上、ヒトとヒトの距離を引き離す必要がある。多くの国が、程度の差はあれ、学校や商業施設の閉鎖から都市の封鎖、そして国境の閉鎖まで空前の規制措置の実施に踏み切った。それは、その1か月余り前に中国が取った措置であるが、中国の場合は強権的で、より厳格で徹底したものであった。

しかし、そうした厳しい措置は、経済活動の凍結につながる。そして、それが長期化すれば、経済不況に陥りかねない。逆に、経済危機を回避しようとして、「社会的距離」を曖昧にすれば、感染が一気に広がる可能性がある。

このジレンマは、社会的な問題を科学的アプローチで解決しようとするときに直面する「厄介な問題(wicked problem)」であると言える。公衆衛生の危機の回避か、経済の危機の回避か、前者を解決しようとすると、後者が頭をもたげ、後者を解決しようとすると、前者が頭をもたげる。

「厄介な問題」には正解がなく、議論を終わりにするルールもない。ある人は公衆衛生の危機を強調し、またある人は経済の危機を強調するだろう。そして、その議論は、感染症の広がりや経済不況の深刻化という状況の変化によっても変化する。

■100年前の「スペインかぜ」に当時、各国はどう対応したのか

しかし、危機に直面している以上、十分な議論を尽くすだけの時間はない。民主主義国家には、誠に「厄介な問題」となる。下手をすると、二つの危機は負の連鎖となって、経済や社会を容赦なく打ちのめすことになる。この「厄介な問題」にどう対処すべきだろうか?

参考になるのが、100年前に起きたスペイン・インフルエンザ(※)の大流行において、米国の43の都市が取った措置についての二つの報告書(2007年8月8日のCDC発表論文及び2020年3月26日の米連邦準備理事会〈FRB〉他の専門家の発表論文)である。

※俗に「スペインかぜ」とも呼ばれるが、かぜではなく、H1N1というウイルスによって感染するインフルエンザ。1918年春~1919年夏にかけて世界で大流行し、世界の人口の約3分の1が感染、1700万人から1億人が死亡したとされる。

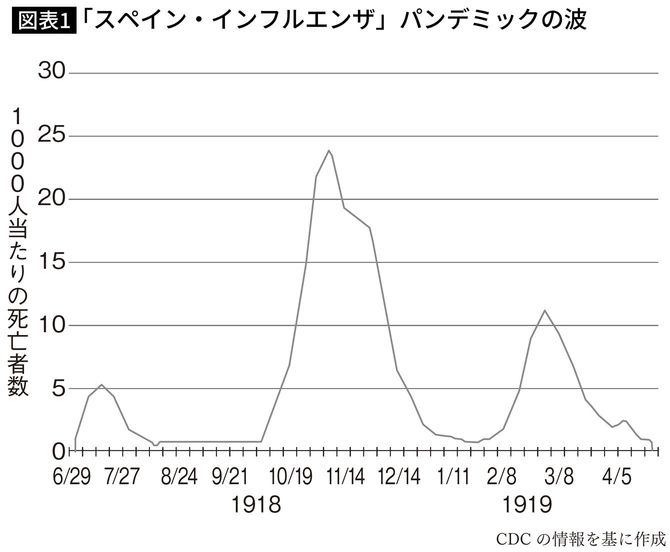

■「スペインかぜ」は第1波、第3波より、第2波が大きかった

第一の報告書:感染対策の有効性

スペイン・インフルエンザには、三つの山があった(※)。CDC(アメリカ疾病予防管理センター)委託の報告書(2007年8月)は、このうちの第二の山と第三の山(最初の2カ月)を中心に24週間(1918年9月8日~1919年2月22日)にわたり、米国の43の都市において取られた非医薬的措置について、当時の大量のデータを用いて検証した。

※パンデミックのピークの第1波は1918年6~7月、第2波は同年9~12月、第3波は1919年1~4月。

そこでは、致死率や感染率の都市間の違いに注目し、各都市が取った措置のタイミング・期間・組み合わせから年齢・性別の分布や人口の規模・密度までを分析し、都市毎の対応の違いや変化とパンデミックの因果関係を明らかにしている。

ちなみに、非医薬的措置とは、「社会的距離(social distancing)」を置く措置、及び、感染者の隔離や感染者と接触が疑われる人の検疫を指す。報告書では三つの主要なカテゴリーとして、❶学校閉鎖、❷人の集まりの取り止め、❸隔離・検疫を取り上げている。

報告書によれば、43都市すべてが三つの措置のうち少なくとも一つを実施した。3都市が三つすべて(実施期間の中間値は4週間)を実施し、34都市が❶と❷を実施した。これら以外の措置を取った都市もあり、例えば、サンフランシスコは、マスク着用を義務付け、違反者には罰金刑(さらには禁固刑)を課した。

成否のカギは、措置のタイミング・期間・組み合わせにある。報告書は、「早期の、持続した、多層的」措置の適用が感染ダメージを和らげたと結論付けている。その一つの都市がセントルイスであり、他の都市のような感染流行が起きなかった。

■中国の危機を対岸の火事と見た多くの欧米先進諸国

100年後、中国は❶~❸すべてを強制的に実施したが、他の諸国では対応が分かれた。

中国の危機を対岸の火事と見た多くの欧米先進諸国が初動で遅れ、未曾有の危機に見舞われることになった。中でも、好調な経済を大不況に陥れた米国の迷走振りは目立った。

日本は、強権規制モデルの中国と自由主義(レッセ・フェール)モデルの米国との間の中間的モデルとして、民度が高い国民の公共意識に支えられる要請ベースの措置が取られてきた。隣国との戦争リスクに直面してきた台湾、韓国、ベトナムは政府の強い介入によって感染拡大に歯止めをかけ、成功モデルとなった。一方、途上国は、感染対策を取ろうにも、必要なインフラ・物資を欠く上、外出・移動禁止は即、経済危機につながるという八方塞がりの状態だ。

2006年1月のWHO報告書においても、多くの国からの報告として示されているように、最も厳しい措置を取ったとしても、パンデミックそのものを止めることはできない。あくまでも、ワクチン・治療薬開発までの間の対症療法ではあるが、感染者数や死亡者数を減らすことはできる。

問題は、命を救うはずの感染対策が長期化することによって企業や労働者の生存を脅かすことである。

そこで出てくるのが、極端な移動制限や国境封鎖などによって感染を抑え込もうとせず、ウイルスの自然な拡散によって「集団免疫」を獲得すればよいとの主張である。テキサス州副知事の提案(※)もこの部類に入るだろう。

※2020年3月、「誰も高齢者の私に尋ねはしないが、もし自分の命と引き換えに、私たちの子供や孫のために私たちが愛するアメリカを維持することに賭けるか、と言われれば、私はそれに賛成する。……国を犠牲にするな!……仕事に戻ろう。そして、70歳以上の者は自分の健康に注意しよう」と発言。

これは、ワクチンの集団接種を前提とする集団免疫本来の概念とは異なり、無発症の感染者が多数いることを前提に組み立てられた自由放任・強者生存の論理である。死者の急増や医療の崩壊を招きかねず、容易に採用できる政策ではないが、そんな政策を取っていると見られているのがスウェーデンである。死亡者数は群を抜いて多く、他の北欧諸国の10倍以上に上る。同国の多くの研究者から「集団免疫」戦略への疑義が呈されており、福祉国家が高齢者より経済を支える若者を優先していることへの揶揄(やゆ)の声もある。

また、大規模な抗体検査を行って、免疫(抗体)を持つ人を探し出せば、パンデミック終息前でも、積極的に働いてもらえるという主張もある。しかし、いずれも決定打とはなっていない。

この「厄介な問題」について、もう一つの報告書を開いてみよう。

■性急な緩和で経済の正常化を急がない都市のほうが、経済V字回復した

第二の報告書:感染対策と経済のトレードオフ

もう一つの報告書は、感染対策が経済に与える影響について分析した。2020年3月26日に、米連邦準備制度理事会(FRB)やマサチューセッツ工科大学(MIT)の専門家が発表したもので、タイトルは「パンデミックは経済を押し下げたが、公衆衛生はそうではなかった:1918年のインフルエンザの証拠」である。

この題が示す通り、スペイン・フル大流行の中で、米国43の都市が感染抑え込みのために取った措置のタイミング・期間・強度が、その後の経済状況にどう影響したかが明らかにされている。それらの措置は、現在日本を含めた多くの国が取っている措置と基本的に変わらない。安全な「社会的距離」を置く措置、すなわち、学校や劇場の閉鎖、公共の場での集まりの禁止、経済活動の制限などである。単純な比較はできないが、当時の措置と経済データの関係は、今日の各国政府が直面している「感染対策か経済再開か」を考える上で参考となる。

報告書によれば、感染対策に力を入れた都市は、中期(パンデミック後~1923年)の経済活動において強い回復度合いを示した。例えば、10日早く措置を取った都市は製造業雇用において5%高くなり、50日長く措置を続けた都市は同6.5%高くなった。

学校閉鎖を速やかに行ったセントルイスは、遅れて学校閉鎖したフィラデルフィアより経済回復度合いが大きかったのである。この結果から見る限り、感染対策と経済活動が二律背反になるとの主張は正しいとは言えない。パンデミック下の経済は通常の経済とは異なり、経済活動停止による影響よりもパンデミック自体による影響が大きいからだと言える。

■感染対策を優先すべきということになる

スペイン・インフルエンザの大流行から100年後の今、私たちは、再び、感染対策と経済再開のどちらを優先するかという「厄介な問題」に直面した。右報告書の結論からは、感染対策を優先すべきということになる。

確かに、経済の正常化を急ぐ余り、「社会的距離」という制限措置が過早に緩和・解除されることになれば、終息に向かう感染が再び広がる可能性がある。また、スペイン・インフルエンザでは、第一の波が去った後に、第二、第三の波が押し寄せ、第二の波は第一の波より大きく、致死率も高かった。新型コロナウイルスについても、第二の波が起きる可能性は排除されない。感染症の持つ「不確実性」が消費者や企業家の心理を冷え込ませれば、影響は大きくなろう。

最終的にはワクチンや治療薬ができるまで、安全な「社会的距離」を置くべしとの主張は無視できない。しかし、ワクチンや治療薬の開発・製造・販売までには、最短でも12~18月はかかると言われる。もちろん、100年に一度と言われる「複合危機」であり、記録的スピードで開発される可能性もあるが、効果や副作用の実証試験には相当の時間を要する。この間、経済活動を制約し続けることには政治的に大きな異論が出る。

----------

東京大学大学院法学政治学研究科教授

博士(国際関係学)。東京大学卒、UCバークレーにて修士号取得。1980年に外務省に入り、アジア大洋州局審議官、在シドニー総領事、在上海総領事などを歴任後、2015年より現職。復旦大学(上海)他の客員教授も務める。著書に、『日本の国益』(講談社)、『東アジア共同体-強大化する中国と日本の戦略』『国益と外交-世界システムと日本の戦略』(日本経済新聞出版社)、『「境界国家」論』(時事通信社)、『東大白熱ゼミ 国際政治の授業』『チャイナ・ジレンマ』(ディスカバー・トゥエンティワン)、『日本走向何方』(中信出版社)、『日本的選択』(上海人民出版社)など。東大では、現代日本外交を担当。10MTVオピニオンにて「大人のための教養講座」配信中。

----------

(東京大学大学院法学政治学研究科教授 小原 雅博)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

米酪農場で鳥インフル感染拡大 「政府に反感」米国人の頑迷さが大流行の原因にも

産経ニュース / 2024年7月15日 13時0分

-

モデルナ、BARDAの緊急対応パートナーシップを通じてプロジェクトアワードを受賞し、mRNAベースのパンデミックインフルエンザワクチンの開発を加速

PR TIMES / 2024年7月8日 16時45分

-

アングル:忍び寄る「ヒトからヒト」へ、科学者が恐れる鳥インフルの変異

ロイター / 2024年7月6日 8時6分

-

米国のインフレ緩和、労働市場は再均衡化=FRB金融政策報告書

ロイター / 2024年7月6日 4時14分

-

国連「2024年持続可能な開発目標報告書」が公表

PR TIMES / 2024年7月4日 12時45分

ランキング

-

1今回のシステム障害、補償はどうなる?…「保険上の大惨事」「経済的損害は数百億ドル」

読売新聞 / 2024年7月20日 21時24分

-

2「みんなの意見は正しい」はウソである…ダメな会社がやめられない「残念な会議」のシンプルな共通点

プレジデントオンライン / 2024年7月20日 16時15分

-

3AI利用で6割が「脅威感じる」 規則・体制整備に遅れも

共同通信 / 2024年7月20日 16時50分

-

4物議醸す「ダイドー株売却」の内幕を丸木氏語る 大幅増配公表直後で批判を向けられた物言う株主

東洋経済オンライン / 2024年7月19日 18時0分

-

5松屋×松のや「ワンコイン朝食」でいいとこ取りな朝 値上げ後でも工夫次第でお安く美味しく楽しめる

東洋経済オンライン / 2024年7月20日 7時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください