中国の観光業者が予想「これから中国人がやってくる日本の観光地」

プレジデントオンライン / 2020年6月3日 11時15分

2020年5月11日、上海ディズニーランドで観光客が楽しむ様子。中国でのCOVID-19の収束後、ディズニーランドのテーマパークが再オープンしたのは世界でこれが初めて。 - 写真=Avalon/時事通信フォト

■自粛明けの「リベンジ消費」で観光旅行も復活

5月1日~5日の労働節(メーデー)連休中、中国の国内旅行者は1億1500万人にのぼり、国内観光収入は475億6000万元(約7200億円)となった。昨年同時期に比べて約6割の人出だが、2019年の日本国内旅行者数(年間5億8666万人)の約5分の1に相当し、14億総国民の12人に1人が動いただけで、この数字のインパクトは大きい。

「観光地開放のカギは入場制限、予約、段階的開放」という文化観光省の方針下、中国国内の主要観光地では主要な観光施設では、入場者数を定員の3割を上限として営業された。上海の「A級観光地」と呼ばれる観光名所はすべて完全予約制の入場とし、入場口では個人情報の登録やマスクの着用、スマートフォンアプリ上で個人の感染リスクを3段階で表示する健康コードチェックなどの入場管理が行われた。

いま中国では「報復性消費(リベンジ消費)」がトレンドワードになっている。経済活動の再開後、これまでの巣ごもり生活から一転、これまで抑制されていた消費意欲が一気に解放され、買い物や外食、旅行などを目的に都市部の商業施設から地方の観光名所まで人々の姿が戻ってきた。

■コロナ後は「人の密集を避けた旅行スタイル」へと変化

しかし、いまだ第2波を警戒した感染抑制期間と政府が位置付ける中、この連休中の旅行消費にも、密集を避け安全を求める慎重な傾向がみられた。

中国観光研究院による総括では予約、健康、自然などといったキーワードが挙げられた。77.4%の旅行者が観光施設の事前予約を利用し、ドライブ旅行を選んだ旅行者の比率は過去最高水準の64.1%。59.9%が安全や衛生のためにより高い金額を払うと答え、宿泊先としては、旅行予約サイトにて、自然景勝地リゾートの一軒家ホテルの検索数が200%以上増加したという。

東京と上海を拠点に中華圏向け日本テーマ型旅行予約サイト「Tabeee Market(探蜜営)」やインバウンドマーケティング支援事業を手がけるENtrance株式会社代表で、日中ツーリズムビジネス協会代表理事も務める王璇氏は「人の密集を避けた旅行スタイルに注目が集まっています」と話す。

「5月連休の旅行は近場のテーマパークや公園、古い街並み散策、ドライブやキャンピングカーといったレジャーを楽しむ傾向が目立ちました。新疆や雲南省など、過密な観光地を避け施設のしっかりしたリゾート地への旅行も人気でした。旅行保険や衛生対策への関心も高かったようです。その一方で、クラウドトラベルと言われる、博物館などのインターネット中継を家で楽しむ人たちもいました」

■訪日客の回復について、日本の観光関係者は悲観的

2019年の訪日外国人3188万人のうち中国からが959万人と、2位韓国の558万人を引き離して、中国からの訪日数は断トツのトップだ。5月20日に日本政府観光局が発表した4月の訪日外国人数は2900人と昨年同月の292万7000人からマイナス99.9%、うち中国人は200人で昨年4月同国から訪れた72万6000人がそっくり消えたことになる。現在、100の国と地域から日本への入国が制限されている中、彼らが再び日本旅行に訪れるのはいつになるのだろうか。

中国は韓国との間でPCR検査などを条件にビジネス目的の往来が5月上旬より一部再開し、日本に対しても同様の打診があるとされる。香港は、まず近隣の広東省とマカオとの間で、

一方、いち早く新型コロナウイルスの封じ込めに成功し死者を7人に抑えている台湾は、「防疫旅行」「安心旅行」と域内旅行を段階的に緩和した先に「インバウンドの誘致」を目指し、中国との間の渡航解禁も10月に向けて検討と慎重だ。

いずれにせよ、世界最多の感染者数および死者数を更新するアメリカ、感染度の低い隣国から段階的に国境を相互開放するヨーロッパよりも、東アジアの間での渡航解禁が相対的に早そうだ。

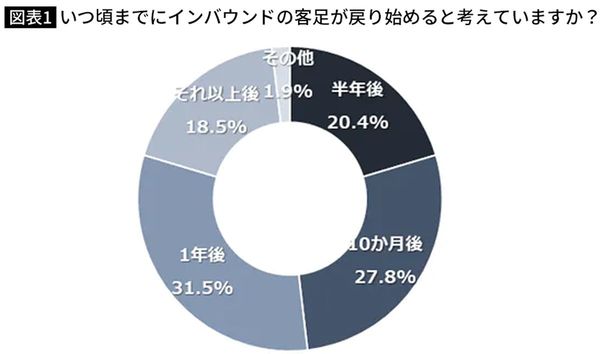

ただし、日本の観光関係者の間では悲観的な観測が主流だ。インバウンド情報サイト「訪日ラボ」を運営する株式会社movが4月末~5月初頭に実施した「新型コロナ意識調査」によると、インバウンド事業者の約8割が、インバウンドの客足が戻り始める時期は10カ月以上先、つまり2021年3月以降と考えている。

全都道府県が緊急事態宣言下で県境をまたいだ日本人の移動も自粛期間中の調査でもあり、これからはまず近隣、次いで全国から日本人旅行者が戻ったら、その先にインバウンドのことは考えよう、という優先順位という考えが大勢のようだ。

■中国人の行きたい海外旅行先で日本は1位

複数の民間調査によると、外国人旅行者の日本人気は依然として高い。中国、台湾、香港で渡航解禁後に行きたい海外旅行先を聞くと、どの調査でも日本が一番だ。

中国の旅行会社と調査会社および太平洋アジア旅行協会は3月、共同で「新型コロナウイルス収束後における中国人旅行者の意識調査」を中国国内で実施し、「収束したら2020年のうちに旅行をしたいか」という質問に「いいえ」(13%)、「まだわからない」(27%)を上回り、60%が「はい」と回答した。そのうち45%が海外旅行を希望し、行きたい旅行先についてはタイや欧州(共に14%)を抑え日本が18%で1位だった。日本インバウンド・メディア・コンソーシアムが4月上旬に実施した調査でも、中国人の希望する渡航先は日本が44%で1位、タイが14%で続いた。

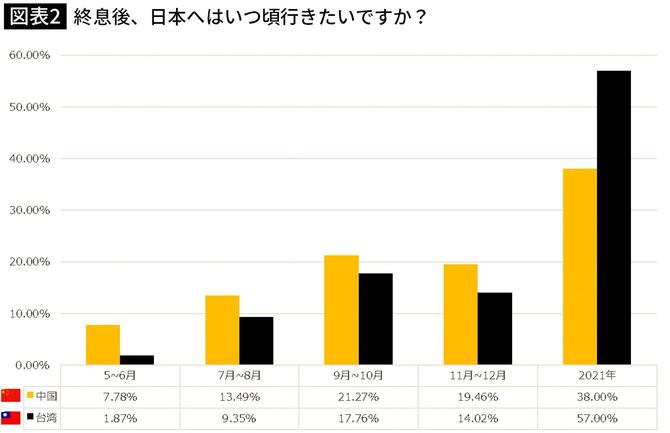

ペイサー株式会社が4月下旬に行った「中華圏のコロナ終息後の訪日意識調査」では中国人の95.5%、台湾人の88.8%が、コロナ終息後日本に旅行したいと答え、時期としては2020年中に日本に旅行したいと答えた中国人が62.0%、台湾人が43.0%だった。5~8月との回答を寄せた気の早い中国人も2割を超える。海外の観光関係者をヒアリングしても、日本との旅行解禁を「前のめりで」待っているという声を聞く。

■年内には訪日外国人が戻ってくるか

4月13日、オーストラリアの観光大臣は、海外への渡航制限解除は今年のクリスマス休暇になる可能性もあると見通しを述べた。すると、この発言以降「白馬村では12月のオーストラリア人からの予約が入り始めた」と長野県の観光関係者はいう。

大臣は引き続きの感染拡大警戒と国内観光の復興を優先したい考えから、海外旅行を解禁できるのはまだ先、と悲観的な考えを述べたのだが、一部のオーストラリア国民は「早ければ年末には日本へスキーしに行けるかも」と期待し、渡航解禁される(かもしれない)最短のタイミングで旅行に行けるよう動き出している。

観光関係者が思うよりも早く、年内にまずはアジア太平洋地域から訪日外国人が戻ってきそうな兆候はあるようだ。

■来る訪日客に向けて、日本もコロナ対策の「見える化」を

香港のベンチャーキャピタル、DEEP KNOWLEDGE GROUPが集計した「新型コロナウイルス安全度ランキング」(4月12日更新)によると、2位のドイツを除きトップ10がすべてアジア太平洋地域で日本は9位だ。世界的にみても、まずこれらの地域での観光や相互渡航が解禁されることが期待される。

先んじて国内旅行が解禁された中国で、人が集まる観光施設で入場時の実名登録や予約制による人数制限、ソーシャル・ディスタンスの徹底といった、5月1~5日の労働節連休には各観光地で実施された施策は、すでに彼らの間でスタンダードとなった。5月11日に3カ月半ぶりの営業開始となった上海ディズニーランドも、入場者を通常の2割に限定して受け付けた予約は3分で完売し、場内では列の十分な間隔を義務付け、アトラクションも半分を空席で運行した。

今後、中国人旅行者を迎える際に、日本の人気観光施設でそれらの対策がなされない場合、対応レベルは中国以下と評価される。現金のやり取り不要なキャッシュレス決済は中国より日本が遅れており、アリペイやウィーチャットペイといった電子決済の導入も、当然のごとく求められる対応項目と考えるべきだろう。

日本の観光業界でも、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟は「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」を公表した。館内の場所ごとや接客場面ごとに取るべき対応が記されているが、5月14日の第1版では、カード決済について言及はあるものの、スマートフォン決済や予約時の事前決済を推奨する記述はまだない。外国人旅行者に向けた対応は、第2版以降で追加されていくだろう。

■日本の緩い行動制限は訪日客に不安を与える可能性も

日本のホスピタリティ産業が、顧客の見えない所まで徹底して行う衛生対応は、新型コロナウイルスからの営業再開時にも十分な感染対策となっているだろう。一方、お客さまを迎えるにはそれを当然のことと心得る事業者が、「このような対応をちゃんと行っています」とアピールすることは日常あまりない。

しかし今後、顧客は行き先や宿泊先を検討する段階で、衛生を最優先に気にして選ぶか選ばないかを決めるとしたら、顧客が見ていないところも丁寧にやるという美学だけでなく、「これだけやっています」と到着以前にインターネット予約検討段階で声高に発することが必要な時代になった。

加えて来訪時にも、入り口に消毒液があるか、受付ではスタッフがマスクや手袋を着用しているか、精算は非接触決済になっているかといった顧客に見える部分の備えとともに、顧客にマスクの着用や列に並ぶ際の距離、一定の人数以上は入場させないといった制約や行動の義務付けを要求することが、この施設は対策が徹底しているという安心感につながるだろう。お客さまに「できません」と答えることを極力良しとしないサービス業も、安全安心のためには顧客に「No」を言えるようになる態度変容が求められる。

海外では都市封鎖=ロックダウンで厳しい外出規制、スマートフォン位置情報による感染者接触可能性の個人特定や、陽性の際の厳格な隔離など、政府が主導する感染予防措置を人々は耐え忍んできた。香港では空港到着時にPCR検査の後、結果が出るまで1回しか解錠できないルームキーを渡され入室したホテルの部屋から一歩も出られず、陰性で帰宅が許された場合も14日間無断外出を検知するリストバンドの装着が義務付けられる。

そのようにして安全な社会生活とその先に自由な行動を手に入れた彼らは、段階的に旅行が緩和される中でも、感染第2波を予防するために、旅行者にも必要な行動制約が求められるのは当然と考えるだろう。そんな現実に直面し続けた外国人旅行者が、日本の旅行先で何も行動要求や制限をされなければ拍子抜けして、かえって対策が不十分なのではと不安を覚える結果にもなるだろう。

■感染者ゼロの岩手県の人気が上昇か

これらの地域からの観光客を迎えたい、もしくは図らずも来てしまう状況に対して、観光地ではどのような対応準備が必要か。中国で見られた傾向を振り返りながらから考えてみる。

5月連休の中国国内旅行では、屋外型歴史的遺跡、山岳エリア、サファリパーク、古い街並み、農家民宿ツアーやオートキャンプ場など、アウトドア型のレジャーが選好されたという。

2019年の宿泊旅行統計調査(観光庁)では、関東1都3県、関西2府3県、東海4県、北海道など16の都道府県で中国人客のシェアが1位だったように、これまでは大都市圏を中心としたメジャー観光地が人気の中心だったが、その傾向にも変化が訪れるかもしれない。「人が少ない」ということを売りに地元の観光資源を磨き上げる地方部に、これまでよりチャンスが広がるだろう。

外国人旅行者の立場としても、世間で旅行自粛ムードが完全に晴れないうちにいち早く日本に旅行し、ウイルスをもらって帰ってきて自宅監禁、というような不名誉は避けたい。そのため、感染リスクが低い旅行先ということがまず最優先事項になるだろう。いまだに感染者数がゼロの岩手県が、日本ツウの個人旅行客の間で安全、安心な旅行先として好まれるかもしれない。

2019年、岩手県に宿泊した外国人のうち台湾が55%、中国が17%で合わせて合計72%という割合の高さは静岡県に次ぐ。都道府県別の外国人宿泊者数では全国34位の岩手県が、たとえ当地の観光関係者が意図せずとも、外国人人気が上昇する可能性もある。

■沖縄や宮崎にも注目が集まる

ENtrance株式会社の王代表は、今後の中国人による訪日旅行トレンドをこう見る。

「5月の連休、中国国内でもリゾートトラベルが人気だったので、日本国内では沖縄や宮崎に注目しています。自然や温泉といった地方部のヘルスツーリズムも人気となるでしょう。岩手はスキーや温泉も充実しているので、今後人気になる可能性はありますね」

中国国内でも団体旅行はまだ解禁されておらず、家族単位での旅行が主流になっている。

「今後は大型バスによる大人数の団体旅行はしばらく敬遠される可能性がある一方、個人や家族グループ×2組くらいの小人数グループの間で、日本旅行人気は間違いなく復活するでしょう。一方、密を避けた地方部への旅は、現地での二次交通が不便になります。中国の運転免許では日本国内で運転できないため、ドライブ旅行はできません。地元のタクシー会社やバス会社による小人数グループ向けの輸送サービスが、地方周遊の旅費が割高にならない解決策としてニーズが出てくるでしょう」(王氏)

■諸外国からは前のめりに予約が入っている

感染ピークの時期をなるべく遅らせるという政府の方策により、新型コロナウイルスのActive Cases=現感染者数(感染-回復-死亡)のピークは日本では5月頭であるが、中国は2月中旬、韓国は3月中旬、台湾や香港、オーストラリアは4月上旬といずれも日本より早かった。その分、観光への関心も、慎重な日本国内関係者に対して、海外の旅行者の方が「気が早い」のは自然な流れだ。

筆者のグループが5月の段階で海外系オンライン旅行会社にヒアリングしたところ、一部では台湾、香港、タイ、オーストラリアなどからの予約が、秋口から年末に向けて入り始めているという。また、独立系旅行会社にも欧州や米国から日本に行きたいという問い合わせは徐々に増えているようだ。

中国国内では現在、行き先を省内に限る近距離旅行だけが解禁されており、日本政府も現在は発行済みビザの効力を停止しているため日本旅行予約の動きは見られないが、中国人には2018年の1年間だけで695万件のビザが発給されており、一定の条件のもと3~5年有効となる数次ビザの発給数は2015~2018年の4年間で124万件にのぼる(2019年統計は未発表)。潜在的には200万人前後の数次ビザを持つ訪日予備軍が、日中間の渡航解禁を待っていると思われる。

■「世界のスピード感」は想像以上に早い

田端浩観光庁長官は5月20日、国内旅行商品購入者1人につき1泊2万円を上限に旅行代金の50%が割引される「Go To トラベル」キャンペーン(事業費1兆3500億円)の開始時期を、2カ月前後先になるとの見通しを示した。日本の観光関係者は、緊急事態宣言の全面解除後から年内は首都圏や関西発をはじめ全国からの国内旅行需要取り込みに軸足を置きつつ、アジアや豪州からの年内来訪再開へ向けて準備を並行して進めるのが、現実的な観光復興のタイムラインのようだ。

熊本県観光協会連絡会議が4月末、県内の宿泊施設、飲食店、交通など観光関連事業者に行った調査によると、日本人旅行者を「積極的に受け入れるべき」「受け入れるべき」という回答の合計が62%の一方、外国人旅行者に関しては「来ないでほしい」「あまり来ないでほしい」という回答は合わせて56%にのぼったという。

ひとたび相手国や地域との渡航制限が解禁された先には、入国した旅行者がどの県に向かうかは本人の自由であり、いざ地元にやって来ても旅館業法の定めで宿泊事業者は定められた正当な理由なく宿泊を断ることができない。

緊急事態宣言期間中には一部の地方で「県外ナンバーおよび帰省者、お断り」と書かれた飲食店の張り紙も見られたが、もしも一店主が「Japanese Only」などと店頭に掲示し、その画像が訪れた外国人によってSNSにでも投稿されようものなら国際問題となり、店だけでなくその観光地一帯や日本そのものも批判の対象になりかねない。

ワクチンの開発に18カ月あるいはそれ以上かかる観測で第2波、第3波への警戒は今年も来年も続く中も、国や地域間の往来は段階的に解禁される。株式市場で行き場を失った待機マネーが次の投資先を探すように、外出レジャーを我慢し続けてきた旅行者は安心できる渡航先には一定数すぐ戻るだろう。

※編集部註:初出時、「ウイルスの開発」となっていましたが、「ワクチンの開発」の間違いでした。訂正します。(6月4日8時30分追記)

外国人を歓迎したい観光地は出遅れないよう、そうでない地域は急に外国人が戻り始めても慌てないよう、こちらの想像以上に早い「世界のスピード感」を認識して、地域で意思統一をして今から対応準備を進める必要があるだろう。

----------

インバウンド・メディア・プロデューサー

リクルート「ISIZEじゃらん(現じゃらんnet)」初代編集長、「じゃらんガイドブック」編集長、ぴあ「@ぴあ」編集長、ヤフー「Yahoo!ニュース」プロデューサーなどを経て、数百人の日本在住多国籍メンバーが日本旅行のアドバイスを投稿するサイト「DeepJapan」エグゼクティブ・ディレクター。日本在住外国人ライターを起用した公共および民間企業の多言語サイトの制作、訪日観光客の観光ガイド実務、インバウンド関連団体での活動などを通じて、外国人目線での訪日客マーケティングおよびプロモーションを支援している。

----------

(インバウンド・メディア・プロデューサー 萩本 良秀)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

中国政府発表の「春節で90億人が移動」は“水増し”? それでも訪日客激増で懸念される感染症拡大とオーバーツーリズム

集英社オンライン / 2025年1月31日 11時0分

-

中国人の春節旅行先、日本が一番人気 落とすお金も国別でトップ

J-CASTニュース / 2025年1月29日 12時10分

-

中国からの旅行先で一番人気は日本! ミキモト真珠島も外国人観光客で賑わう「リーズナブルで良い価格」三重・鳥羽市

CBCテレビ / 2025年1月28日 18時35分

-

あすから春節大型連休、景気低迷でかつての「爆買い」のような勢いはなく…誘客に工夫

読売新聞 / 2025年1月27日 7時30分

-

訪日外国人クレジットカード決済額は成長基調、国別の構成比は? - 三井住友カードが分析

マイナビニュース / 2025年1月20日 11時53分

ランキング

-

1「しれっと訂正した文春」フジとの"ズルい共通点" 批判の矛先が次は週刊文春に向かっているが…

東洋経済オンライン / 2025年1月30日 15時45分

-

2《日本で最初の大規模ニュータウン》大阪の「千里ニュータウン」が限界化しない理由 1970年万博をきっかけに開業した鉄道

NEWSポストセブン / 2025年1月31日 7時15分

-

3「ポケット型Wi-Fi」「ホームルーター」「光回線」インターネット回線で一番コストがよいのはどれ?比較して解説

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月30日 10時30分

-

4高速道路が「無料」になる日が来るというのは本当?利用料は何に使われているのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月29日 4時10分

-

5「無料Wi-Fi」利用時の落とし穴…スマホの安全対策は大丈夫? 安心して使うためのポイントを解説

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月30日 10時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください