コロナ感染者は格段に少ないのに、日本の経済回復が大苦戦しそうなワケ

プレジデントオンライン / 2020年6月9日 9時15分

※本稿は、藤波匠『子供が消えゆく国』(日経プレミアシリーズ)の一部を加筆・再編集したものです。

■出生数の減少は構造問題、V字回復は困難

2019年に起きた前年比▲5.9%という出生数の急減は、これまで終戦直後と1970年代前半におとずれた2度のベビーブームの終焉時にしか見られていない。

わが国出生数は、団塊ジュニア(1970年代前半生まれ)の出生がピークだった1973年に209万人を記録した。それ以降、前年比▲3.0%程度の比較的早いペースで減少してきたが、一転1990年代に入ると減少のペースは緩やかとなり、2015年ごろまで微減傾向で推移した。

それが、2016年に100万人を割り込んだことが驚きをもって報じられて以降、一気に下げ足を速め、そのわずか3年後の2019年には90万人を割り込んだのである。

今後も▲5.9%の減少が続くとは考えにくいものの、もし続くとすれば、わずか12年で出生数は半減することになる。1973年の出生数のピークから半減するまでおよそ40年かかったことを考えると、▲5.9%の減少ペースの衝撃の大きさがわかるというものだ。

では、長らく少子化が指摘されてきたわが国の出生数が、ここへきて急減と呼べる状況に至ったのには、どのような理由があるのであろうか。

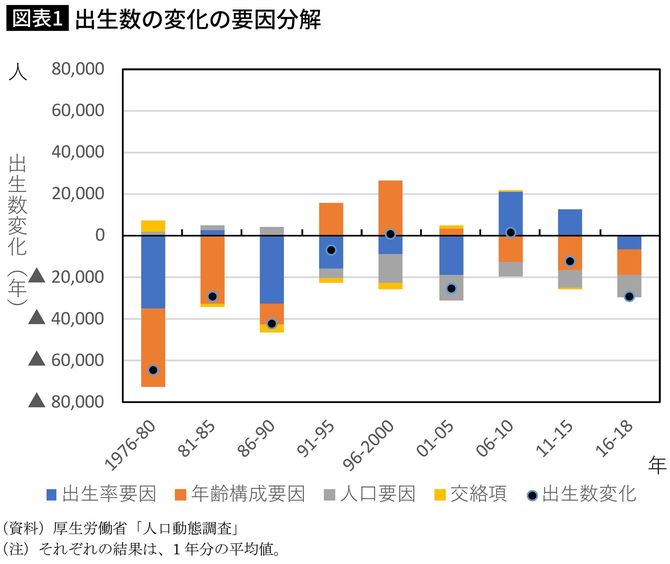

その理由を明らかにするため、出生数の変化を、「出生率」要因、出産期の女性の「年齢構成」要因、同じく「人口(女性数)」要因の3つに分解する。出生率の低下や出産期にある女性の減少は、出生数の減少に直結することは自明である。同時に、高齢の女性ほど出生率が低下することから、年齢の高い女性の割合が高まることも出生数を下押しする。例えば、人口ボリュームの大きな団塊ジュニアが、2010年には出生率が低下する35歳を超えたため、年齢構成要因は出生数の下押し要因となった。

■いまや3つの要因がすべて出生数を下押し

要因分解の結果を示した図表1から明らかなように、2016年以降、わが国の出生数が急減したのは、3つの要因がすべて出生数の下押しに寄与し始めたためである。図表は、2018年までの分析結果であるが、2019年はさらにその影響が顕著であったと考えられる。

長らく少子化と言われながら、2015年までは3要因のうち少なくとも1つの要因が、出生数の押し上げに寄与していた。例えば、2010年代前半は、女性の人口が減少し、その年齢構成も徐々に高齢化したが、出生率が緩やかに回復したため、出生数の急減は抑制された。2006~2015年まで、出生率要因が出生数の押し上げに寄与したのは、2005年に1.26という極めて低い合計特殊出生率を記録したことの反動とともに、この時期以降30歳以上の年齢層で出生率が高まる晩産化の傾向が顕著となったことの影響である。

以上を踏まえると、今後出生数のV字回復どころか、現在の水準を維持することすら難しいことがわかる。人口規模の大きな団塊ジュニアが2020年に45歳を超えたことにより、今後人口要因が出生数を押し上げることは期待薄である。

唯一、出生率を高めることによってのみ出生数を増やすことが期待できるものの、若い世代がおかれている経済・社会環境からみて、これも厳しい状況にあることは変わりがない。わが国では、今後人口が減り続けることを前提としながらも、経済成長を果たし、若い世代の経済環境などを改善していくことが必要となる。

■政府の安易な地方への人口誘導策は誤り

わが国の出生数についての議論として、「東京一極集中が、少子化を助長している」というものがある。政府も、地方創生戦略において、若い世代が地方に暮らすことがわが国の出生数を押し上げるとして、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の転入超過を早期にゼロにすることを目標に掲げている。

確かに若い世代が出生率の高い地方に暮らした方が、子どもの数が増えるという考えは受け入れられやすいし、地方での子育てを経験した筆者も、地方の子育て環境の良さは分かっているつもりである。

問題は、東京圏への流入抑制による出生数の押し上げ効果がどの程度なのか、ということである。そこで、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計のデータの中で、都道府県間の人口移動をゼロと仮定して将来人口を推計する「封鎖人口」というデータを用い、その際の出生数を試算した。

その結果、人口の都道府県間移動を封鎖することによる2030年の出生数は、人口移動を想定した通常の将来人口推計に比べて約5000人多い結果となった。5000人という増加数をどのように受け取るかは人それぞれであるが、これは全国の出生数を0.6%押し上げる効果しかなく、出生数をV字回復するには全くの力不足である。

政府が中心となり、地方創生戦略を実施して5年が経過したが、逆に東京圏の転入超過は増えている。こうした現状を踏まえれば、東京圏への人口流入を抑制するために必要となる費用や労力に比べ、それにより期待される出生数の押し上げ効果はあまりにも小さいと言わざるを得ない。結局わが国は、大幅な人口減少が続くことを前提とした社会に転換しつつ、若い世代が少しでも子供を産み・育てやすい環境を構築するため、若い世代の経済・社会環境を改善してゆくよりほかに道はないのである。

■人手不足なのにコロナ禍で失業増加の「なぜ」

出生数の減少により懸念されるのは、将来的な人手不足である。実際、わが国は長期にわたり人手不足と言われる状況が続いていた。ところが、新型コロナの感染拡大により、わが国の雇用環境は一変した。それまでの人手不足から一転、足もとでは雇用調整が一気に進んでいる。

わが国において、新型コロナの前後で、ここまで人手の不足と過剰が如実に表れたのは、単なる経済活動の縮小の影響のみならず、生産性向上に向けたIT分野を含む企業の投資が十分に行われてこなかったことに、一因を見いだすことができる。IT投資が不十分であることの簡単な例を挙げれば、外出自粛を受け、テレワークが推奨されたが、Web会議ですら初めての試みであった企業も少なくない。

Web会議の成否で企業が倒産するとは思えないが、外資系の企業の中には、10年以上前から、世界中に展開する従業員がパソコンやスマホを通じて会議に参加することを原則としていた企業もある。わが国企業が、イノベーションの成果を導入しようとはせず、昔ながらのやり方を踏襲していたことの証左である。

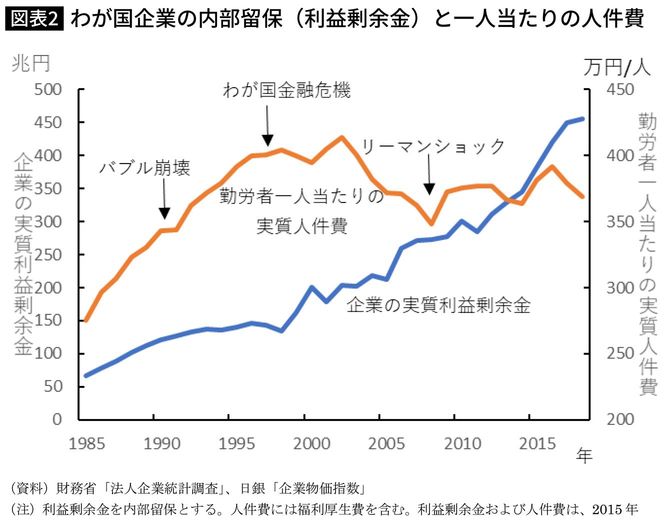

わが国企業は、1990年代後半に起こった金融危機以降、内部留保を厚くする一方で、人件費を抑えるとともに(図表2)、ITの活用など技術革新の成果を取り込む投資が十分ではなかった。そのため、景気が良くなればなるほど、多くの人手を必要とする労働集約的で生産性の低い労働環境や産業構造が温存されたのである。

■人手不足を女性、高齢者、外国人の増加で賄う

人口減少が避けられないわが国において、とりわけ若い世代の経済環境を改善するためには、生産性向上を図ることが不可欠であると考えるが、ここで、筆者が考える生産性向上のイメージをクリアにしておこう。

例えば、「製品Aを、現在、労働者一人で1カ月に10個作り、10個売れていた」とする。景気が好転することなどにより製品Aが月に20個売れるようになった場合、この需要の増加への対応は二通り考えられる。第1は、設備投資をしてより効率の良い製造装置を購入し、労働者は一人のままで20個生産する方法である。第2は、同レベルの技量を持つ労働者をもう一人雇い入れて10個増産する方法。

1番目の方法は、まさに生産性向上であり、労働者の賃金を引き上げる原資やさらなる設備投資を行うための余剰を生み出すことが期待できる。人口減少が不可避のわが国が目指すべき方向と言えよう。とりわけ、生産性向上に向けた設備投資は、最新の装置やIT機器の導入を促すことから、新しい労働環境への順応性が高く、ITリテラシーに長けた人材の重要性が増す。各企業が先を争い技術革新の成果の導入を図るようになれば、専門学校や大学で最新のIT教育を受けた若い世代に対する期待から、おのずと彼らの賃金上昇が図られ、現在生じている賃金の世代間格差も是正されることになろう。

2番目の方法は、まさに労働集約的な発想であり、生産性の向上は図られず、労働者の賃金を引き上げることも難しい。わが国の場合、長期にわたり人手不足の状況にあったが、これまでは高齢者、女性、外国人労働者といった新たな低賃金層を雇用することで対応してきた。

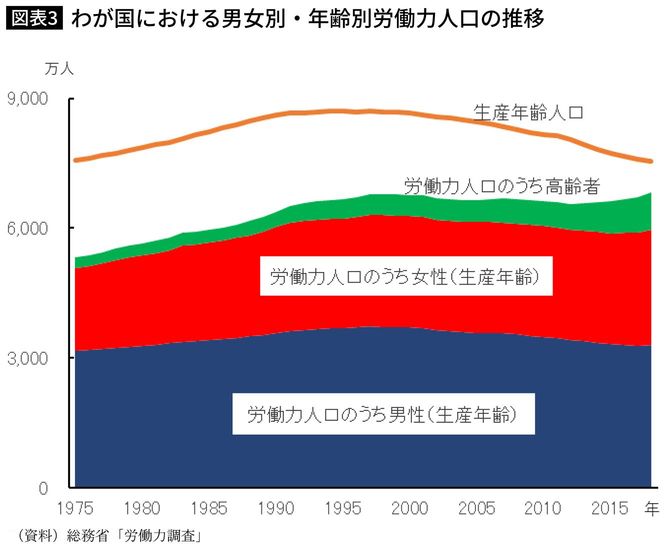

実際、生産年齢人口(15歳以上65歳未満の人口)が20年以上にわたり減少を続けているにもかかわらず、わが国の労働力は横ばいから、足もとでは微増傾向にある(図表3)。労働力人口(生産年齢人口のうち、働く意思と能力を持っている人口)の緩やかな伸びがみられる2014年以降では、生産年齢人口が280万人減少したにもかかわらず、逆に労働力人口は220万人増えた。

同期間、生産年齢の男性による労働力人口は54万人減少したが、高齢者と女性、加えて外国人の労働参加が、全体を押し上げている。特に、団塊の世代の人口の多さと働く人の割合の高まりにより、高齢者の労働力人口の増加が顕著である。

女性も、近年働く人の割合が急上昇しており、以前はわが国よりも高かったアメリカやフランスを上回る水準となった。育児のために、長期にわたって仕事を離れる女性は少数派となった。また、労働力としての外国人も増えており、近年、わが国は好景気による労働需要の高まりを、IT投資などによる生産性向上ではなく、どちらかと言えば低賃金労働者を増やすことでカバーしてきたのである。

結果的に、とりわけ生産性向上が図りにくいとされる小売業や飲食・宿泊業などの対人サービスを要する業種を中心に賃金上昇は抑制され、労働集約的な事業や雇用環境が温存された。それらの業種は、新型コロナの感染拡大による“自粛”や経済活動の停滞による悪影響をまともに受けた形で休廃業に至り、雇用が維持できなくなっている。

■若い世代の経済環境の改善には生産性向上が不可欠

新型コロナの感染拡大で、企業が内部留保を厚くしたことの正当性を指摘する向きもあるが、これはあまりに短期的視点だ。逆に、企業が人材への投資やIT投資などを長きにわたり怠ってきたことが、ここまで続いてきた低成長の主要因であるとともに、それによる生産性の低い産業の温存が、足もとで生じている激しい雇用調整圧力の主因である。

今般、新型コロナによる感染者数や死者数が、欧米に比べ格段に少ないわが国において、経済の落ち込みからの回復に欧米よりも時間を要すると予測するエコノミストもあるが、この背景には、労働集約的で成長力に乏しいわが国の産業構造の影響がある。

新型コロナの感染拡大にかかわらず、わが国が進めなければならないのは、生産性向上に向けた取り組みに他ならない。とりわけ、少子化、子どもの減少という避けられない現実を正面から受け止めて、雇用の規模ではなく、雇用の質にこだわった産業戦略を構築することが必要となる。

新型コロナショックからの景気回復の過程で、再び人手不足が深刻化する可能性が高い。わが国産業界は、これまで避けて通ってきた労働生産性を高めていくこと、すなわち労働集約的な仕事を資本集約的、さらには知識集約的な仕事に積極的に切り替えることに、正面から向き合わなければならないのである。生産性向上に向けた取り組みの具体的な話については、次回に論じる。

----------

日本総研上席主任研究員

専門は人口問題・地域政策、および環境・エネルギー政策。1992年、東京農工大学大学院を修了後、株式会社東芝に入社。東芝を退職後、1999年にさくら総合研究所(現在の日本総合研究所)に転職。現在、日本総合研究所調査部に所属。途中、山梨総合研究所への5年間の出向を経験。2015年より上席主任研究員。著書に、『「北の国から」で読む日本社会』『人口減が地方を強くする』『地方都市再生論』(いずれも日経出版)がある。

----------

(日本総研上席主任研究員 藤波 匠)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

建設業で若者が職人になりたがらない根本原因 仕事量で給与が変動する不安定な給与形態

東洋経済オンライン / 2024年9月21日 8時0分

-

【米ドル円】東京海上アセットマネジメントが注目…9月第3週の為替相場にインパクトを与える「重要な経済指標」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年9月18日 10時30分

-

能力や勤勉さで劣っているわけではない…日本人の「労働生産性」がG7でぶっちぎりの最下位になった根本原因【2024上半期BEST5】

プレジデントオンライン / 2024年9月6日 17時15分

-

人手不足がコロナ後深刻、厚労省 24年版の労働経済白書を公表

共同通信 / 2024年9月6日 10時44分

-

「最悪の就職氷河期」以上にカネも夢も希望もない…政府の大失策が招いた「若者が結婚しない問題」の本質

プレジデントオンライン / 2024年8月23日 16時15分

ランキング

-

1「100円マック」も今は昔 値上げしたマクドナルドなぜ好調? コスパ重視の客には500円台のセットで対応

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年9月22日 6時15分

-

2フランフランが「若年女性」人気を総取りするワケ アインHDによる買収を経て、再成長できるのか

東洋経済オンライン / 2024年9月22日 8時0分

-

33浪東京藝大「音楽諦めた」彼女の"運命の出会い" 家庭環境の変化で、一度は夢を諦めたものの…

東洋経済オンライン / 2024年9月22日 8時0分

-

4建設業の深刻すぎる「人手不足」解消に必要なこと 一括請負方式の生産システムを見直せるか

東洋経済オンライン / 2024年9月22日 7時0分

-

5東大は何位?学費依存度が低い国立大ランキング 授業料値上げは大学経営にどれほど効果があるか

東洋経済オンライン / 2024年9月22日 8時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください