バターもねぇ、粉もねぇ! 食糧不足の裏で廃棄が止まらないワケ

プレジデントオンライン / 2020年8月16日 11時15分

■食料不足の原因は輸出制限ではない

2020年3月下旬、都内スーパーの食品売り場からパスタやソースが一斉に消えました。報道で海外の都市封鎖を知った消費者が「しばらく買い物が自由にできなくなる」と心配し、日持ちして簡単に調理できる乾麺を競うように買ったことが一因でした。

20年4月に入ると、今度は小麦粉やバターが商品棚から消えました。こちらは外出自粛やテレワークで在宅時間が増えたことで、パンやお菓子作りを始めた人が増えたことが原因らしいということがわかっています。

各国が食料品の輸出制限をしたからだと考えた人もいたようです。実際、ロシアなど十数カ国が輸出制限をしましたが、制限量は少なく、日本が受けた影響は軽微でした。欠品はあくまで一部消費者の問題だったのです。

とはいえ日本は食料自給率が37%と、主要国では突出して低い国です。今回の品不足こそ輸出制限が引き起こしたものではありませんでしたが、次に同様の問題が生じた際に品不足が起こらないとは限りません。食は生活を支える最も基本的な資源であり、外国への依存度が高すぎるのは問題があります。食料自給率を上げる方策として多くの人が考えるのは、農業や漁業に予算をつけて生産量を増やすことでしょう。しかし、無駄に廃棄される食品を減らすことで食料自給率は上げられます。日本は年間612万トン(2017年度)も“まだ食べられる食品”を捨てている「食品ロス大国」なのですから。

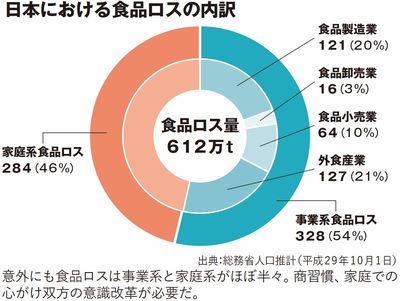

■日本における食品ロスの内訳

食品ロスには事業系と家庭系があり、比率はほぼ半々。原因や課題は多様ですが、たとえば事業系では小売店が食品メーカーに科す「欠品ペナルティ」もそのひとつだといえるでしょう。商品が品切れしていると小売店は売り上げ機会を失ってしまうため食品メーカーに圧力をかけ、欠品を起こした場合には損失補填や取引停止を迫るのです。それゆえメーカーは、小売店からの注文数よりも多く納品したり、過剰に製造して追加発注に備えたりします。

賞味期限に関しても「賞味期限の3分の1を過ぎると納品拒否」「賞味期限の3分の2の期日までに売れなければ返品・廃棄」「前回納品分より賞味期限が後ろのものは納品できない」といった厳しすぎる商習慣があります。

これには消費者の側にも問題があります。少しでも新しいものを求めて棚の奥から商品を取る人が多いので、必然的に手前の商品が廃棄されることになっているからです。賞味期限は「美味しく食べられる目安」とされていますが、かなり早めの期日設定になっています。たとえば缶詰は賞味期限が3年ですが、じつは時間が経つほど味が染みて美味しくなります。缶が破損していなければ雑菌は入らず理論的には数十年でも保つものです。

いっそ賞味期限日の記載をやめ月/年単位にしてもよいと思います。3カ月以上の賞味期間があれば日付は省略できますが、食品メーカーは消費者への配慮から消極的です。2019年10月に「食品ロス削減推進法」が施行されましたが、ペナルティもインセンティブもなく努力義務のみ。モラルと良心に頼る方法では限界があります。

一方で自粛要請期間には、休校で使われなかった給食用の農産物や、レストランの休業で行き場を失っていた海産物にネットで買い手がついて廃棄を免れたという話題がありました。あるいは町の飲食店のお弁当を地域の人が購入したり、道の駅で農産物を買い求める人が増えるなど、食への意識がこれまでになく高まりを見せました。これは困難な時期に見られた数少ない光明でした。

商習慣や人々の意識を急に変えることは困難ですが、今回の経験が、日本人が「食の問題」に正面から向き合う契機になることを願っています。

----------

食品ロス問題専門家

奈良女子大学食物学科卒、博士(栄養学/女子栄養大学大学院)、日本ケロッグ広報室長等を経て、office3.11設立。

----------

(食品ロス問題専門家 井出 留美 構成=渡辺一朗)

外部リンク

この記事に関連するニュース

ランキング

-

1マクドナルド 約3割の店舗が営業停止 レジに障害

日テレNEWS NNN / 2024年7月19日 11時46分

-

2【速報】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)でレジや店のシステムにトラブル 閉店する店も… JR西日本はHPやアプリで不具合

MBSニュース / 2024年7月19日 16時15分

-

3世界的にシステム障害、米航空は運航停止 問題特定し修復へ

ロイター / 2024年7月19日 19時54分

-

4TBS退職→Netflixと5年契約「50代P」選んだ道 「不適切にもほどがある」「俺の家の話」手掛けた

東洋経済オンライン / 2024年7月18日 12時30分

-

516時に仕事が終わり、会社から人がいなくなる…フィンランドが「世界一幸せな国」であり続ける納得の理由

プレジデントオンライン / 2024年7月19日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください