「国語が得意」という人ほどビジネス会話が下手くそになりがちな根本原因

プレジデントオンライン / 2020年8月17日 9時15分

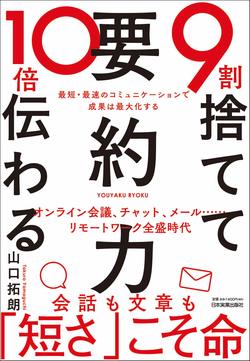

※本稿は、山口拓朗『9割捨てて10倍伝わる』(日本実業出版社)の一部を再編集したものです。

■社会人に求められる「要約力」

「以下の文章を読み、筆者の言いたいことを100文字にまとめなさい」

このような設問に答えるのは、わたしたちが学生時代にやってきた要約です。この手の要約が、情報の要点をつかむトレーニングとして有効であることはたしかでしょう。

しかし、こうした要約スキルが社会でそのまま役に立つかというと、答えは「ノー」です。なぜなら、「情報の要点をつかむ」は、社会人に求められる要約の一部にすぎないからです。

社会人に求められる要約は、伝える目的や状況に応じて、そのつど変化します。ビジネスシーンでの目的とは、多くの場合「理想の結果」を手にすることです。企画を提案する場面なら、その理想の結果は「企画を採用してもらうこと」でしょう。好き勝手に企画書を書いてプレゼンを行なっても、その企画が採用されなければ、そこに費やした時間や労力がムダになってしまいます。もちろん、会社の利益にもなりません。

大事なのは「企画を採用してもらう」という目的を達成するために、手持ちの情報をどう要約していくか——について、思考を巡らせることです。では、目標達成のための思考整理の方法を紹介していきます。

■相手によって「伝えるべき情報」も変わる

要約して何かを伝えるときに、肝心なのは「伝える相手」を明確にすることです。

たとえば、あなたが自己紹介をするとき、その相手は誰でしょうか? 同じ部署に配属された新人なのか、転職した先の上司なのか、取引先の担当者なのか、引っ越してきたご近所さんなのか——伝える相手によって、要約すべき情報は変化します。

わたしが講演を行なうときは、まず「聴講者がどういう属性の人なのか」を見定めます。聴講者の属性や傾向に応じて、話す内容や話し方、言葉の選び方を変えるほうが伝わりやすいからです。聴講者の属性や傾向を無視すれば、まったく理解できない話や興味を持てない話になりかねず、それでは「聴講者に満足してもらう」という目的が達成できません。

仮に、あなたが住宅メーカーの営業マンだったとします。マーケティングやセールスの能力もまた「要約力」の一部です。

「要約力」が高い人は、自社商品のチラシを作るときに、「このチラシをいちばん届けたい人(=ターゲット)は誰か?」について熟考します。なぜなら、競合多数&情報過多な時代の中で、不特定多数に興味を持ってもらうことは至難の業だからです。

(1)老後に安心して暮らせる住宅を求めている50代の夫婦

(2)親の介護を見越して二世帯住宅を検討している40代の夫婦

(3)都会的なセンスあふれる仕様(デザイン性)を求める共働き・子どもなしの30代夫婦

(4)シックハウスが気になる、5歳以下の子どもがいる20代夫婦

(1)〜(4)はそれぞれ「伝える相手は誰?」、つまり、ターゲットを明確にした状態です。これくらい具体的に「伝える相手」が見えていれば、要約の仕方にも工夫が生まれます。

■相手が見えれば「死んでもこれだけは言っておく」を決めやすくなる

以下は、それぞれのターゲットに向けて紡いだ〈死んでもこれだけは言っておく!〉の例です。

(1)ストレスフリーなシニアライフが楽しめるバリアフリー住宅です。

(2)「気配」と「つながり」を大切にする二世帯住宅です。

(3)アーバンライフが満喫できるデザイナーズ住宅です。

(4)子どもたちの健康を第一に考えた自然素材の住宅です。

このように、伝える相手を明確にすることで〈死んでもこれだけは言っておく!〉の情報が決めやすくなります。「刺さる言葉」や「響く言葉」というのは、伝える相手を明確にすることによって、生み出すことができるのです。

■なにげない会話から「ニーズ」をつかむ練習をする

届ける相手を明確にしたら、セットで考えなければいけないのが「その人のニーズは何だろう?」です。

しかし、漠然と「その人に必要なものは何だろう?」と考えても、正確なニーズはつかめません。頭で考えるニーズが、見当違いの「想像」や「妄想」であることは少なくありません。

ニーズを把握する最善の方法は「相手と話をすること」です。雑談でも構わないので、相手と話をする中で、以下のような項目の答えを引き出してみてください。

・(その人が)してもらうとうれしいこと

・(その人が)悩んでいること

・(その人が)困っていること

・(その人が)不安に感じていること

・(その人が)課題だと思っていること

・(その人が)手に入るといいな、と思っているもの

・(その人が)興味や関心を持っていること

こうした情報が集まっていれば、その人のニーズが把握できている状態です。ニーズの把握が苦手な人は、プライベートの会話でも、相手のニーズを満たす意識を持つようにしましょう。

■海外旅行の土産話を上手にできるか

仮に、あなたが海外旅行から帰ってきたとしましょう。帰国後、友人に土産話をするとします。

その際、あなたは海外旅行という情報を要約して伝える立場にいます。相手のニーズを満たす要約ができれば、相手は大いに喜ぶでしょう。反対に、相手のニーズを満たすことができなければ、相手は興味や関心を失ってしまいます。相手がグルメな人なら食べ物の話、歴史好きなら訪れた世界遺産の話、経済に興味があるなら物価の話や現地のビジネストレンドの話をしてみる——という具合に、相手のニーズを満たす要約アプローチができれば及第点です。

お酒を飲まない人に延々とワインの話をしたり、政治に興味のない人に延々とその国の政治について話したりしても、「つまらない」「早く終わらないかな」と思われてしまう可能性が高いでしょう。

■伝えたいことを優先しても伝わらない

人のニーズは瞬間瞬間でも変化していきます。いつでも相手の「言葉」や「表情」「口調」「様子」を注意深く観察し、相手が「いま求めているもの」を察知しましょう。

相手に伝える情報の優先順位は、高いほうから以下の(1)→(3)の順です。

(2)相手が喜びそうな情報

(3)自分が伝えたい情報

要約力の低い人の多くが(3)を優先してしまっています。だから「伝わらない」のです。

■自信がない人ほど話が長い理由

何でもかんでも話したがる人は「要約ベタ」の典型です。たくさん伝えなければ、相手に理解してもらえないと思い込んでいるか、情報を適切に処理・整理できていないか、そのどちらかです。「たくさん伝えなければ、相手に理解してもらえない」という思い込みの裏には、その人自身が「相手のニーズを理解していない」「伝えるべきポイントを理解していない」という「自信のなさ」が隠れ潜んでいるケースが少くありません。その「自信のなさ」を埋めようと、必死に言葉を重ねてしまうのです。

社会人に求められる要約は「一方向」ではなく「双方向」です。いつでも、あなたの話を受け取る相手への意識を疎かにしないようにしましょう。

----------

伝える力【話す・書く】研究所所長

大学卒業後6年間、出版社で雑誌記者を務めたのち、2002年にフリーライターとして独立。『そもそも文章ってどう書けばいいんですか?』『何を書けばいいかわからない人のための「うまく」「はやく」書ける文章術』(共に日本実業出版社)『伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87の法則』『買わせる文章が「誰でも」「思い通り」に書ける101の法則』(共に明日香出版社)ほか著書多数。

----------

(伝える力【話す・書く】研究所所長 山口 拓朗)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

アナウンサーが教える「苦手な人との会話」を乗り切る質問のコツ

PHPオンライン衆知 / 2024年7月18日 11時50分

-

聞き上手な人ほど使っている「相手から信頼される」3つの相槌パターン

PHPオンライン衆知 / 2024年7月12日 11時50分

-

だから相手が「ぽかーん」となる…何でも野球や戦国武将にたとえる人に決定的に欠けている視点

プレジデントオンライン / 2024年7月6日 15時15分

-

「仕事でもっと成長したい」と言われて「ビジョンを持て」はダメ…"話が浅い"と思われる人に共通の話し方

プレジデントオンライン / 2024年7月4日 15時15分

-

イタリアンレストランでコピーライターはメニュー名が気になる…そのときピラティス講師が持つ意外な視点

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 15時15分

ランキング

-

1マクドナルド 約3割の店舗が営業停止 レジに障害

日テレNEWS NNN / 2024年7月19日 11時46分

-

2【速報】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)でレジや店のシステムにトラブル 閉店する店も… JR西日本はHPやアプリで不具合

MBSニュース / 2024年7月19日 16時15分

-

3世界的にシステム障害、米航空は運航停止 問題特定し修復へ

ロイター / 2024年7月19日 19時54分

-

4TBS退職→Netflixと5年契約「50代P」選んだ道 「不適切にもほどがある」「俺の家の話」手掛けた

東洋経済オンライン / 2024年7月18日 12時30分

-

516時に仕事が終わり、会社から人がいなくなる…フィンランドが「世界一幸せな国」であり続ける納得の理由

プレジデントオンライン / 2024年7月19日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください