「日本はもっと借金しろ」そんなMMT理論の危険な落とし穴

プレジデントオンライン / 2020年12月7日 9時15分

※本稿は、河村小百合『中央銀行の危険な賭け 異次元緩和と日本の行方』(朝陽会)の一部に加筆・再編集したものです。

■自国通貨建て政府債務はデフォルトすることはない?

2020年春先以降の新型コロナウィルス感染症の拡大によって、経済と社会の両面で大きな打撃を受けたわが国は、4月に第1次、6月に第2次補正予算を立て続けに組み、2020(令和2)年度一般会計の歳出規模を当初予算から60兆円近く積み増した(図表1)。

これほど大規模な予算が組まれたことは、リーマン・ショック後にも東日本大震災後にもなく、わが国にとって極めて異例の事態と言える。その原資の大部分は当座、国債の増発によって手当てされており、そのコストを最終的に、国民の誰がいつどのようにして負担するかという議論には未だに着手すらできていない。

そして足許では、2021(令和3)年度の予算編成と並行して、総額15兆円ないしは30兆円規模などと囁かれている令和2020年度の第3次補正予算の検討が進められている状況にある。

もともと世界最悪の財政事情にあったわが国が、コロナ禍でこれほどまでに財政事情が悪化しているにもかかわらず、国全体として危機感にはおよそ乏しいのが現実だろう。その背景には、近年、巷でもてはやされている“MMT(Modern Monetary Theory)理論”の影響があるように思えてならない。

財政運営はインフレ率に基づいて調整すべきとするMMT理論に立脚する論者は、中央銀行を政府と一体のものとして捉え、「政府債務は自国通貨建てで発行する限りデフォルト(債務不履行)することはないため、デフレ時には財政赤字や債務残高等を考慮せずに財政政策を拡張すべき」、「インフレのリスクが大きくならない限り、財政赤字はどこまでも拡大可能」、「仮にインフレが進行した場合にも、中央銀行に頼らない財政政策面等でのインフレ抑制策があり得る」といった主張をすることが多いようだ。しかしながら、このMMT理論には、大きな問題点と落とし穴がある。

■2つに大別される政府の借金の踏み倒し方

まず、MMT理論の大きな問題点は、その「自国通貨建て政府債務はデフォルトすることはない」という点に関するものだ。

一国の財政運営が行き詰まり、万策尽きた後の最後の手段としては大別して、①外国勢が国債の相当程度を保有している場合に実施される対外債務調整(対外デフォルト)と、②国内の主体が国債の大半を保有している場合に実施される国内債務調整(国内デフォルト)の2通りがある。

①の対外デフォルトの実態や顛末は、欧州債務危機時の2012年にギリシャの2度にわたる事例等があることもあり、比較的よく知られている。歴史的な事例をみても、それが外国勢に対する“債務の踏み倒し”を含むゆえ、英語で書かれた詳細な資料が、当該国内のみならず外国にも残されていることが多い。

他方、②の国内債務調整とは、もはや外国勢は当該国の国債を保有していないため債務調整の利害関係者とはなり得ず、債務調整の負担のすべてを自国内で、自国民が被らざるを得なくなった場合に行われるものである。これは具体的な手法としては必ずしも内国債の債務不履行(デフォルト)に限られるものではなく、国民に対する極端な増税や、政府が支払いを約束していた歳出を突然カットする等の形で実施されることもある。併せて預金封鎖や通貨交換が実施されることも多い。

これらはまさに「自国通貨建て政府債務のデフォルト事例」に相当し、歴史的には相当な件数が存在するにもかかわらず、各国ともそうした不都合かつ不名誉な事実は対外的に秘匿したがる傾向があるのが現実のようだ。

資料が残されているとしても国内で、自国語で書かれたものに限られ、外国勢には読解し切れない場合も多く、対外的には、詳細があまり明らかにされていないことも多い。米国の学者を中心とするMMT論者が「自国通貨建て政府債務はデフォルトすることはない」と主張する背景にはこうした事情も影響しているものとみられる。

■国民の財産に課税して財政の穴を埋めた終戦直後の日本

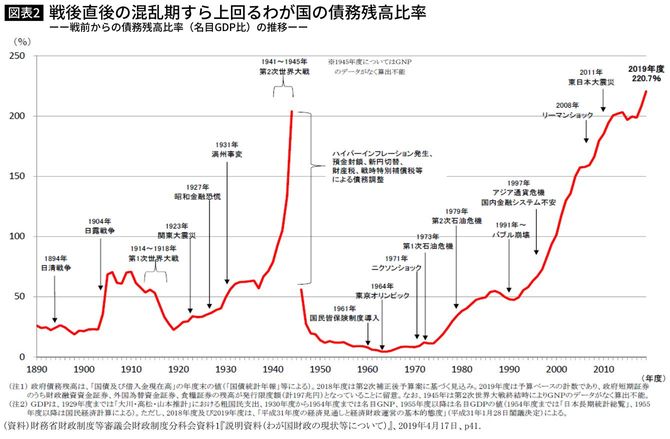

第2次世界大戦の敗戦国であったドイツおよびオーストリア、そしてわが国における財政破綻は、まさにこうした国内債務調整の典型例であった(※1)。わが国においては1945年8月の終戦後、戦費で急膨張していた財政運営は完全に行き詰まり(図表2)、翌46年2月にまず、預金封鎖が、国民にとっては突然の形で実施され、財政資金の大幅な不足を埋めるべく、国民の課税資産が先に差し押さえられた。

同時に新円切り替えも実施され、いわゆる“タンス預金”による抜け道も完全にふさがれた。そして半年以上が経過した同年11月、政府は国民から幅広く「財産税」を徴収することを決定し、その支払いには封鎖預金も充当された。

簡単に言えば、預金を引き出させなくして国民の資産を把握するとともに差し押さえ、新円しか使えなくなることでお金を自分で保管(タンス預金)しておくことを封じたうえで、平常時なら実施しない預金等の幅広い「財産」に課税したのである。

(※1)その詳細は拙論「財政再建にどう取り組むか-国内外の重債務国の歴史的経験を踏まえたわが国財政の立ち位置と今後の課題-」『JRIレビュー』Vol.8、No.9、2013年8月を参照

さらに国は、戦争遂行目的で軍が調達した物品等にかかる戦時補償請求権を有していた企業や国民に対して、同額(100%)の「戦時補償特別税」を課す形で戦時補償の支払いを打ち切った。さらには、敗戦まで日銀が多額の国債を引き受けていたゆえ、当時はハイパーインフレも進行しており、これらがすべて相まって、敗戦の痛手を被っていた国民に、さらなる重い負担を強いることになったのである。

当時の政府は、内国債の債務不履行(デフォルト)という手段も選択肢の一つには挙がっていたものの、多額の国債を保有していた金融機関の連鎖的な破綻につながることを恐れ、実際にはこのやり方を選択することはせず、こうした数々の手荒なやり方で、国民の資産を破綻した財政の穴埋めに無理やり充当した。

確かに当時、他になす術はなかったと考えられ、同様の手法はドイツをはじめとする他の国でもとられている。国際的にも、こうした手法による国内債務調整を、財政破綻の1パターンとして理解するのが一般的になっている。

ちなみにわが国の場合、こうした一連の経緯は、当時の財政当局および客観的な第三者である専門家(財政学者)の手による記録(『昭和財政史 終戦から講和まで』シリーズ<東洋経済新報社刊>)が、国民の誰もが読める形で残されているが、米国の学者には読解不能ゆえ、「自国通貨建て政府債務はデフォルトすることはない」などという主張がまかり通っているものと推察される。

■わずか0.2%の金利引き上げで日銀は逆ざやに

そしてMMT理論にはもう一つ、“危険な落とし穴”がある。極端な財政拡張を容認しながら、政府と中央銀行を一体化して捉え、とりわけ国際間での資金移動が完全に自由な今日の“開放経済”下において、極端な財政拡張に伴い多額の国債を買い入れる中央銀行の先行きの金融政策遂行能力が、いかなる影響を受けることになるのかを一切考慮していないのだ。

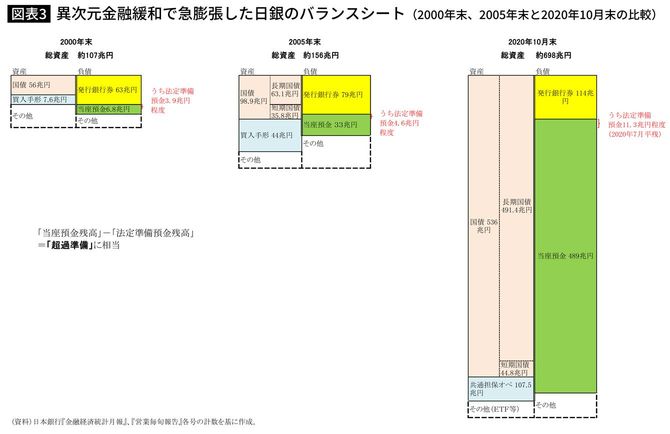

主要中銀の中でも突出して資産規模を膨らませ、“事実上の財政ファイナンス”を行っている日銀を例にみてみよう。日銀のバランス・シート(以下BS)は、異次元緩和によって大幅に拡大しているが(図表3)、日銀に民間銀行から預けられた当座預金の大きさは、短期金融市場でいかに巨額の資金が“余り金”となっているかを示す。市場で金利が形成されるのは、市場にお金が余っている参加者と足りない参加者がいて、お金の貸し借りの取引が起こるからだ。

市場全体に日銀から供給されている資金量が全体としてちょうど必要なくらいに調節されている世界であれば、中央銀行が少額の公開市場オペを実施して資金を吸収しさえすれば、市場全体としてのお金の不足の度合いは強まり、お金の貸し借りの取引につく金利は上昇する。通常、中央銀行はそうやって、市場金利を上げ下げすべく誘導し、金融政策運営を行っている。

ところが、誰もが巨額の“余り金”を抱えている現在、もはや、量的緩和を実施する前(同図表の一番左)のように、少額の公開市場オペで市場から資金を吸収したところで、市場に“お金が足りない人”は生まれず、市場全体としてのお金の不足の度合いが強まることもなく、中央銀行は短期金利の引き上げ誘導をすることはできない。

日銀も米Fed(連邦準備制度)が行ってきたのと同様、異次元緩和を正常化するプロセスでは、BSの負債サイド(右側)にある当座預金に付利し、超カネ余り状態のなかで市場参加者が細々と行う取引につく金利の下限として機能させることを通じて、短期金利の引き上げ誘導を行うよりほかにない。日銀は、そうした説明を積極的に行ってはいないが、国会での参考人質疑等を通じてそれを認めている。

しかも日銀の場合は、欧米の中央銀行とは異なり、大規模に買い入れた国債はすでに超低金利となった時代以降に発行されたものばかりであるうえ、10年国債より低いクーポンしかつかない中・短期国債も多く買い入れている。そえゆえ、日銀が保有する資産(BSの左側)の加重平均利回りは2020年度上半期決算時点でわずか0.2%にも満たない。つまり日銀は今後、短期金利をわずか0.2%に引き上げるだけで“逆ざや”に陥ることになる。

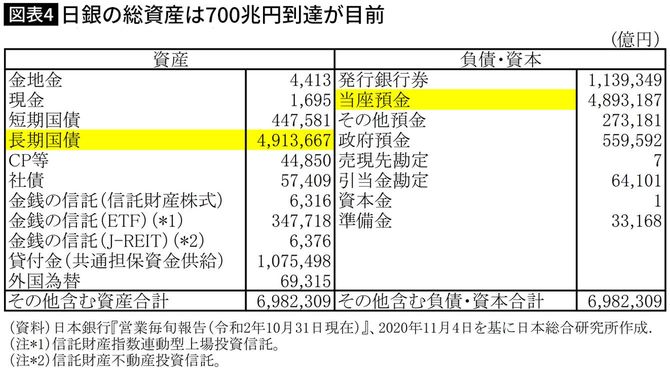

■“逆ざや”幅の1%拡大で年度あたり5兆円弱の損失

日銀の当座預金の規模がすでに489兆円(2020年10月末)にまで拡大している現在、“逆ざや”の幅が1%ポイント拡大するごとに、日銀は年度あたり5兆円弱の損失を被ることになる。日銀の自己資本が、引当金まで合わせても9.7兆円しかないこと(図表4)、また、金利の引き上げが必要な局面の期間が短く済むという保証はなく、長引く可能性もあることを考えてみれば、この“逆ざや”による負担は日銀にとって相当に重いものとなる。

日銀の資産規模がすでに700兆円近くにまで膨張しているにもかかわらず、自己資本が少額しかないことからすれば、日銀がひとたび“逆ざや”となれば、おそらくほどなく債務超過に転落する可能性が高い。その状態が放置されれば、債務超過幅が数十兆円レベルにまで膨張する可能性も否定できない(※2) 。

過去の国会の質疑でこの点を問われた黒田総裁は、日銀が債務超過に転落する可能性もあることを認めている。中央銀行の債務超過は、国が国民の税金を原資に補填しない限り、埋めることはできない。元来、世界最悪の財政事情にあったわが国において、異次元緩和という“事実上の財政ファイナンス”に手を染めた結果、目下のところは一見、平穏が保たれているように見えても、私たち国民は、さらなる重い負担を負わされる潜在リスクを抱えているのである。

■金利を上げられない中央銀行の帰結

では日銀はもう、金利など上げなければよいではないか、そうすれば債務超過に陥ることもなく、国民の税金で負担しなければならなくなることもないはずだ、と思われるかもしれない。

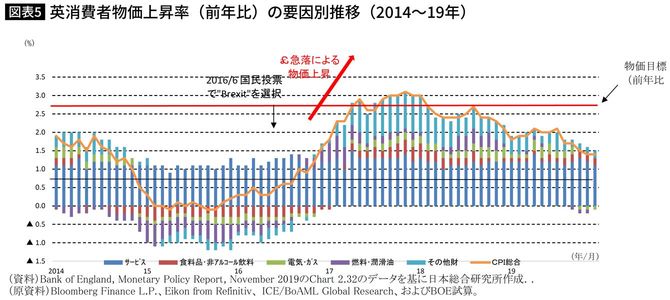

確かに今のような低成長・低インフレ状態、そして円の外国為替相場も安定している状態が永遠に続くのであればそうかもしれない。しかしながら、現実はそれほど甘くはないだろう。2016年6月の国民投票以降、“Brexit”(英国の欧州連合からの離脱)をめぐる混乱に見舞われた英国の経験は、いかに国内経済が弱く、デフレ懸念が強まっているようななかでも、為替相場の動向次第では、輸入物価の上昇を通じて国内物価もあっさりと上昇に転じ得ることを如実に示した(図表5)。

中央銀行のBSの負債サイド(右側)で当座預金が極端に大きく膨張している(前掲・図表3)のは、日銀に限らず、リーマン・ショック以降大規模な資産買い入れに踏み切った欧米の主要中央銀行に共通する事態だ。巨額の当座預金は、それを中央銀行に預けている民間銀行側からすれば“余り金”であり、今でこそ他に持って行き場がないからと自国の中央銀行に預けているが、今後の経済・金融情勢の展開次第では、いつ何時、民間銀行によって引き出されるかもしれない、という筋合いのものである。

(※2)実際、これまでにも、そうした試算が日本経済研究センターや東京経済研究センター等から複数示されている。

■物価上昇率が政策金利を大きく上回ったら

仮に物価上昇率が、中央銀行の政策金利(当座預金への付利の水準)を大きく上回るような事態になってしまった場合に何が起こるのか、

単純化のために、価格が比較的大きく変動することが多い地価を例に考えてみよう。例えば当座預金への付利が2%でしかないときに、全国の地価の上昇率が前年比10%を超えるようになってしまったと想定する。民間銀行にはおそらく、不動産業者からの借入れの申し込みが殺到するだろう。地価が年率10%で上昇し続けるなかで、不動産業者が民間銀行から仮に3%の金利で借り入れできるのなら、その資金を元手に土地を仕入れておき、1年後に1割増しの価格で売却できれば、不動産業者としては確実に7%相当のサヤが抜け、儲けることができる。

民間銀行としても、そうした貸出しの申し込みが次々と寄せられるのであれば、余り金を中央銀行の当座預金に2%の金利で預けっぱなしにするのはやめて引き出し、それを3%の金利で不動産業者等に貸し出せばもっと儲けられるので、中央銀行に預けていた当座預金は次々と引き出され、市中向けの貸出しを加速することになるであろう。

このように、その時々の経済・金融情勢に応じて適切な金融政策運営ができなければ、本来、物価の中長期的な安定が使命であるはずの中央銀行が先々のインフレを抑制するどころか、逆に“火に油を注ぐ”事態に陥るのである。

ちなみに先述の英国の事例をもう少し詳しくみると、健全財政志向の極めて強い同国は、金融危機の震源国の一つであったにもかかわらず、国民の負担増も辞さない財政再建策を講じてきていた。そしてBOEも一時は0.75%まで政策金利を問題なく引き上げることができていたがゆえに、“Brexit”の国民投票後も国内からの大規模な資金流出は起こらず、為替や物価も何とかオーバーシュートせずに済んだものとみられる。

わが国の場合、今後、もっとも懸念されるのは外国為替相場の動向だ。何よりもまず、財政事情が世界最悪と極端に悪い。加えて日銀が国債やETF等を古今東西他におよそ例がないほどの規模で買い入れ、恐ろしいまでのリスクを抱え込んでいる。この先、何らかの契機でそうした問題点があらわになれば、円があっという間に“通貨の信認”を失い、大幅な円安が進展して、国内債務調整が差し迫っていることを察知した富裕層や企業による国内からの大規模な資金流出が発生しかねない。

■株式バブルが崩壊すれば日銀債務超過・円安という悪夢

では何がその契機となり得るのか。目下のところ、わが国では、地価が全国レベルで目立って上昇しているわけではなく、消費者物価も足許は伸びを低めており、インフレが懸念される状態にはおよそない。こうしたなか、懸念されるのは、昨今の株式市場の過熱状態であろう。

コロナ危機でわが国をはじめとする実体経済が相当な打撃を受けているのとは裏腹に、各国の株式市況は高値の更新が続くなど足許は堅調そのものだ。そこにはおそらく、上述のように地価を例に説明したのと同様のメカニズムで、各国の中央銀行の供給した過剰流動性が流入し、相場を押し上げているであろうことは想像に難くない。その株式市場が今後いずれかの時点で変調に見舞われた際、もっとも深刻な打撃を被るのは、主要中銀の中で唯一、リスク性資産であるETFを、しかも巨額な規模で買い入れている日銀であろう。

株式市況の調整の幅と期間次第では、日銀が一気に債務超過に転落し、その状態が長引く可能性も否定できない。それが円の信認の喪失につながったとき、おそらく、大幅な円安が進展し、円安に起因する高インフレが加速することになる。その時、日銀はもはや、政策金利を引き上げて自国通貨を防衛し、インフレを制御する能力を持ち合わせていないことがあからさまになるのだ。

MMT理論の危険な落とし穴は、財政運営の大幅な拡張に伴うこうした中銀の先行きの金融政策運営の遂行能力の問題に正面から向き合わず、何らの解決策も提示してはいない点にある。それはまた、いわゆる“リフレ派”の考え方に共通する問題点でもある。

そして現在の日銀には、金融政策決定会合において、出口戦略やその局面での国民による財政負担の可能性、先行きの金融政策運営の遂行能力の問題を検討している形跡が一切認められない。対外的な説明もおよそ行われていない。にもかかわらず、黒田総裁はじめ日銀関係者がMMT理論を批判する側に回っていることには強い違和感を禁じ得ない。

海外の主要中央銀行は、金融危機後に大規模な資産買い入れを実施してきたなかで、上記に見たような危険な事態に至るようなことが決してないように、様々な工夫を重ね、大規模な金融緩和からの出口も見据えて極めて慎重な政策運営を行ってきた。その詳細は次回、みることにしたい。

----------

日本総合研究所調査部主席研究員

1988年京都大学法学部卒、日本銀行入行。91年日本総合研究所入社、2019年より現職。2011年から社会保障審議会委員、15年から行政改革推進会議民間議員、19年から財政制度等審議会財政制度分科会委員をそれぞれ務める。参議院予算委員会中央公聴会公述人(2019年3月12日)。財政・金融政策運営関連の著作・論文等執筆多数(いずれも日本総研HPに掲載)。

----------

(日本総合研究所調査部主席研究員 河村 小百合)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「円は価値がなくなり紙くずになる」日本を大混乱に陥れる“Xデー”と“ハイパーインフレ”対策ですべきこと

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 6時15分

-

日銀はどんな考え方で国債買い入れを減額するのか~イングランド銀行の考え方~(愛宕伸康)

トウシル / 2024年7月10日 8時0分

-

日銀は「円安」「国債の山」「次の緩和」をどうするか 物価の権威・渡辺努に小幡績が迫る【後編】

東洋経済オンライン / 2024年7月9日 9時0分

-

現状「毎月6兆円」購入しているが…国債買い入れ減額方針の日銀、今後1~2年の“ビジョン”は【マクロストラテジストの見解】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月29日 8時0分

-

「1ドル=200円」の円暴落に今すぐ備えよ…「7月末の日銀会合で日本円の運命が決まる」と私が考える理由

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 8時15分

ランキング

-

1ゆれる兵庫県庁 「解明が務め」と百条委、「自分も処分?」と疑心暗鬼になる職員も

産経ニュース / 2024年7月19日 20時1分

-

2コロナ「第11波」、変異株KP・3が主流 流行期入りで夏に感染拡大か

産経ニュース / 2024年7月19日 21時4分

-

3ユニクロでブラジャーなど大量万引き 1200万円超す被害 ベトナム国籍の女3人を逮捕・送検

ABCニュース / 2024年7月19日 19時2分

-

4<独自>事務所資金から香典か 堀井学衆院議員の配布疑い 裏金が原資の可能性も

産経ニュース / 2024年7月19日 18時16分

-

5防衛相、海自元隊員逮捕は「昨晩知った」 与野党から批判の声

毎日新聞 / 2024年7月19日 18時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください