「独身者の孤独死」は、なくすべき悲劇ではなく、尊重すべき選択のはずだ

プレジデントオンライン / 2021年2月1日 11時15分

■「孤独死」が増え続けている

独り暮らしの人が誰にも看取られることなく死去する、いわゆる孤独死(または孤立死)が、右肩上がりに増えている。

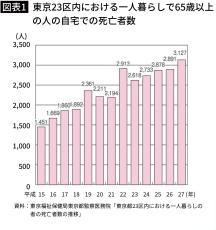

日本全国の孤独死を網羅した統計資料は無いが、たとえば内閣府の「平成29年版高齢社会白書」によれば、「東京23区内における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数」は平成10年代から倍増し、年間3000人を上回るに至っている(図表1)。病院や施設での死が一般的な今日では、独居者の自宅での死の多くは孤独死であろう。

一般に、孤独死は悲劇として描かれる。「誰にも顧みられずに死んだ人は気の毒だ」「その実態は緩慢な自殺やセルフネグレクトだ」、といった具合にだ。最近は、新型コロナウイルス感染症によって自宅待機を迫られ、その結果として孤独死する事例もある。この、パンデミックに関連した孤独死は本論のカバーするところではないが、これもまた悲劇には違いない。

また、孤独死は経済的損失や脅威といった観点から語られる。孤独死が起こった住居は事故物件とみなされ不動産価値が下がり、遺族も大きな負担を強いられる。異臭騒ぎなどによって、近隣の生活が脅かされることも多い。

■孤独死は日本人が望んできたゴールではないのか

こうしたことから、平成から令和にかけ、孤独死は専ら「防止しなければならないこと」とみなされ、孤独死する本人は「かわいそうな人、気の毒な人」として語られてきた。

そうした語りを筆者は否定するつもりはない。現に今起こっている孤独死の大半は悲劇であり、損失や脅威でもあるのだから。

しかし「孤独死を絶対防止する」という目標設定は、私には奇妙に思える。

なぜなら、昭和から令和にかけてこのかた、私たちはバラバラに暮らすことを望み、お互いにしがらみの少ない生活を目指してきたからだ。好きな人とだけ付き合う自由、または嫌いな人と疎遠になる自由を実現してきた日本人にとって、孤独死とは、選択したライフスタイルにふさわしいゴールではなかったか。

バラバラに暮らし、しがらみを避けあってきた私たちが、臨終だけは誰かに囲まれていたいと願うのは、虫の良い話である。それに、しがらみの少ないライフスタイルを貫徹するという意味では、一人で死ぬという結末はゴール設定としてそれほどおかしなものではない。

「楽に死ねて経済的損失や迷惑を避けられるなら、独りで生きて独りで死にたい」という人も、意外と少なくないのではないだろうか。

この文章では、はじめに悲劇や損失や脅威としての孤独死を振り返ったうえで、独りで生きて独りで死にたい人のあるべき孤独死の可能性について、テクノロジーの進展を意識しながら展望してみる。

■孤独死には「自殺者」も含まれる

まず、孤独死の現状を確認しておこう。先述の通り、「65歳以上の独居者の死亡場所が自宅である事例」は増えている。

加えて、65歳未満でも孤独死は起こり得る。一般社団法人日本少額短期保険協会「第4回孤独死現状レポート」によれば、平成29年に起こった孤独死の平均年齢は61歳で、高齢者に満たない年齢の人が半分以上を占めている。孤独死の報道には現役世代も敏感だが、このレポートを踏まえれば過剰反応とは言えまい。

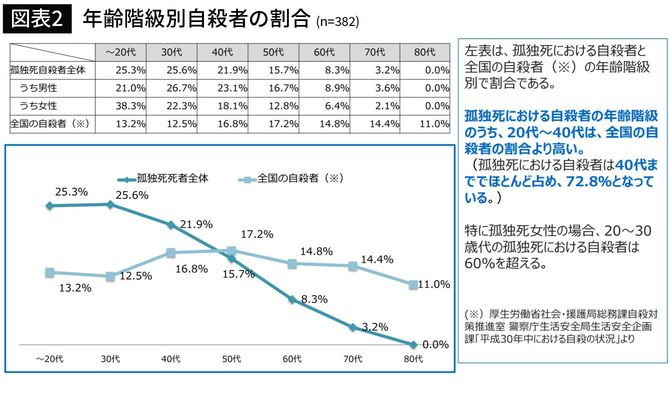

死因に目を向けると、病死や不詳死に加えて自殺の割合が大きいことにも気づく(図表2)。

同レポートによれば、孤独死の10%以上が自殺によるもので、40代以下では2割を上回る。孤独死として発見される人のなかには、たとえばゴミ屋敷のなかで暮らすような、いわゆるセルフネグレクトに相当する人も少なくない。

孤独死に詳しいノンフィクション作家の菅野久美子は、新著『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』のなかで、孤独死を統計の数字以上のものとして、生々しい筆致で描いている。

特殊清掃の現場には、急病で苦しんだ故人の形跡や、心身の病に疲れ果てた故人の形跡が残されている。およそ、幸せな死や平穏な死ではなかっただろう。引き取り手のない遺骨、死してなお知人縁者に疎まれるエピソードなども故人の境遇を思い起こさせる。菅野が描写する孤独死からは、うろたえるほどの不幸の気配が立ち込めてくる。

■単身世帯の増加は、日本人が選んだライフスタイルの帰結

こうした、孤独死の統計やルポルタージュを追っていくと、たくさんの人々が不幸のうちに孤独死している現状が目に浮かぶ。だから現在の孤独死が福祉上の大問題として論じられることに違和感はない。

他方で孤独死は、人間関係の乏しい人や不幸な身の上の人だけの問題でもない。

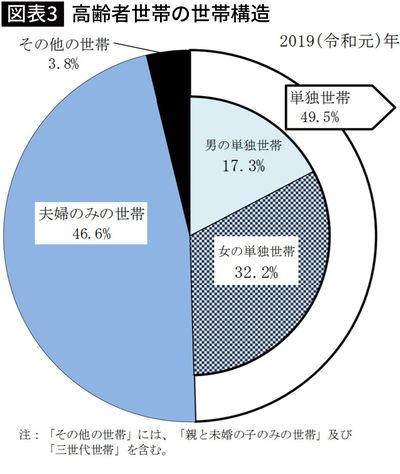

たとえばパートナーや家族と暮らしている人も、死別や家族の独立によって独り暮らしが始まる。厚生労働省『国民生活基礎調査(2019)』によれば単独世帯の数は年々増え続けており、すでに高齢世帯の49.5%が独り暮らしだという(図表3)。メディアはそんな単独世帯の増加を、危機感をもって報じる。

危機と言われれば危機に違いない。

だが昭和から平成にかけ、核家族単位で子育てを行い、子が独立していくことを当たり前とするライフスタイルを選び取った私たちにとって、単身世帯の増加とは、しがらみからの解放や自由な人生の選択と表裏一体だったはずである。これは、日本人が選んだライフスタイルがもたらした当然の帰結ではなかっただろうか。

■「より望ましい孤独死」を模索しなければならない

個人が好きなように生きられ、しがらみも少ないライフスタイルを選んだ帰結が孤独死だとしたら、これから孤独死する人の数は増えるしかあるまいし、それをなくしてしまうのはきわめて困難である。選んだライフスタイルとも矛盾している。

だとしたら、孤独死とは絶対に回避すべきものではなく、悲劇や損失や脅威とならないものに形を変えていかなければならないものであり、より望ましい孤独死を模索しなければならないものではないだろうか。

現在進行形の孤独死対策、たとえば行政の取り組みや孤独死保険への加入などについては前掲『超孤独死社会』などを参照いただくとして、ここでは未来の可能性を展望してみる。

■人々の生死や健康状態が「モニタリング」されるようになる

私は、そう遠くない未来に孤独死は悲劇や損失や脅威ではなくなっていくと踏んでいる。なぜなら、私たち自身の生死や健康状態が今後オンラインでモニタリングされ、マネジメントされる可能性が非常に高いからだ。

2021年現在の段階でも、たとえばiPhoneやApple Watchなどを用いて自分自身の健康状態をモニタリングし、オンライン経由でマネジメントすることはそう難しくない。健康意識の高い人やデジタルガジェットが好きな人なら、脈拍や血圧、睡眠や活動量などをすでにモニタリングし、セルフマネジメントに役立てていることだろう。

こうした健康モニタリング機器は、現段階では測定できる項目に制約があり、信頼性や制度上の問題も抱えている。しかし巨大情報企業はこぞってこの分野に投資し、そのテクノロジーの進歩には日進月歩の趣がある。

2020年3月から、日本でも5G回線が普及しはじめたが、これは、あらゆるモノがオンライン化していく趨勢(すうせい)(いわゆるIoT化やICT化)の基盤になるといわれている。通信インフラの充足がウェアラブル端末の発展と歩調を合わせていけば、自動運転やネットワーク家電などによって生活がより便利かつ安全になっていくだけでなく、私たちの健康管理も自動化・オンライン化され、濃密なモニタリングやマネジメントの対象となることは想像に難くない。

新型コロナウイルス感染症対策アプリである「COCOA」が象徴しているように、そうした健康管理のモニタリングやマネジメントは位置情報とも関連付けて行われよう。たとえば毎朝散歩をしている独り暮らしの高齢者が今日に限って散歩をしなかった時、最初に異変を察知するのはICT端末群と、それをモニタリングしている巨大情報企業だろう。

■私たちの「生」はすでにオンライン化している

私は決して遠い未来の話をしているわけではない。「平成27年版情報通信白書」には「2030年の未来像―ICTが創る未来のまち・ひと・しごと」という章があるが、そこで描かれている近未来の相当部分は実用段階に到達していて、図らずも新型コロナウイルス感染症によって社会のIoT化やICT化は後押しされている。

それに本当は、私たちがスマートフォンを肌身離さず持ち歩くようになって以来、私たちの生はもうオンライン化され、モニタリングやマネジメントの対象になってきたのだ。巨大情報企業は、公共交通機関の利用履歴やオンライン決済の履歴、SNSの閲覧履歴などをとおして私たちをモニタリングしている。私たちをモニタリングしているということは、私たちのことを知っているということでもある。私たち自身よりも知っていることさえあるだろう。

そういう「私たち自身よりも知っていること」の一覧に、これから健康という項目が新たに加わるだけのことである。

・あなたが出かけたい場所

・あなたが欲しいもの

・あなたにふさわしい職業

・あなたにふさわしいパートナー

・あなたが関心を持つ分野

・あなたの悩みごと

・あなたの健康上の課題

■「独居の高齢者が心筋梗塞」→「自動で救急車が出動」の未来

ICT機器に囲まれ、私たち自身がすっかりオンライン化された近未来の生活において、独り暮らし、ひいては孤独死はどう変わるだろうか。

たとえば独り暮らしの高齢者が心筋梗塞や脳出血になったとしても、ICT端末さえ設定しておけば自動的に救急隊を呼べるようになる。ガスや電力の消費量、オンライン/オフラインの活動履歴から異変を察知し、警備会社に注意を促すことも技術的にはさほど困難ではない。現に、ICT化で先を行く韓国では、これに類するサービスが実用化の段階を迎えている。日本でも、社会のICT化が進み、サービス需要が高まれば安価でありきたりの手段になるだろう。

また、セルフネグレクトや自殺といった医療的・福祉的介入が必要な人々についても、こうしたテクノロジーによって早期発見と早期対応が容易になるだろう。

困難があるとするなら、そうしたテクノロジーやサービスを行政という制度に結びつける難しさ、そして倫理上の難しさだろうか。だがコロナ禍が教えてくれているように、健康や生命がかかっている事案に関しては、制度や倫理のハードルはしばしば緩む。経済的損失が絡むなら尚更だろう。独居者のモニタリングとマネジメントが十分可能で費用対効果にも優れたメソッドが確立した時、独り暮らしの支援として、いや、むしろ独り暮らしの条件として、「最大限にプライバシーに配慮したかたちで」それらが導入される未来を想像するのはたやすい。

たとえば団塊ジュニア世代が高齢になった頃、こうしたテクノロジーに依存せずに孤独死対策を進めていくことは予算からいってもマンパワーからいっても可能とは思えない。だが順当にテクノロジーが進展すれば今よりずっと悲劇や損失や脅威を軽減できるはずである。

■単身生活でも孤独とは限らない人がいる

前半で紹介したとおり、私たちの社会は単身生活者が増加していて、そういう意味では孤独は深まるばかりである。

だが一方、私たちの社会は今、単身生活をしていても孤独とは限らない人、オンライン化やICT化によって消息が追跡できる人が増えゆく局面にも向かっている。

今の世の中にも、まったく生活がオンライン化していない人、つまり、現金決済しかせずスマートフォンも使わずICT化した機器を一切持たない人は残っている。そのような人には従来型の孤独死対策が必要だろう。だが時代が進めば進むほど私たちの生活はますますオンライン化し、社会のICT化も進んでいく。セルフネグレクトのような、ハイリスクな人のモニタリングやマネジメントのテクノロジーも進展するだろう。

■「悲劇としての孤独死」は減らせるはずだ

私は、オフラインでは活発とはいえない単身生活をしていても、オンラインでは活発に言葉を交わし、さまざまな娯楽を楽しんでいる人を知っている。そういう生き方は今ではそれほど珍しくないし、いちがいに悲惨という言葉をあてがうのも違うように思う。少なくとも、急病を見つけてもらえるシステムや急死に際して後の心配をしなくて良いシステムができあがれば、そうした生活や死を不幸の代名詞とみなす必要はなくなるはずである。

そのような近未来において、本当の本当に孤独になってしまう人、悲劇や損失や脅威としての孤独死を迎えてしまう人はもっと減らせるはずである。ひいては孤独死という言葉の意味を変え、孤独死という言葉を死語にすることさえ可能になろう。

個人をモニタリングしたりマネジメントしたりするテクノロジーには、自由を侵害するリスクや監視社会的な息苦しさもついてまわる。だが、新型コロナウイルス感染症が暗に示しているように、社会は健康という大義名分のためならそうしたリスクに目をつむるし、これからは、そうしたリスクを懸念するよりも健康を優先する傾向が強まるのではないかと私は推測している。

いずれにせよ、これからのテクノロジーが私たちのライフスタイルを拡充し、一人で生きたい人の意志をも尊重し、後顧の憂いなく生きる手助けとなることを期待したい。

----------

精神科医

1975年生まれ。信州大学医学部卒業。精神科医。専攻は思春期/青年期の精神医学、特に適応障害領域。ブログ『シロクマの屑籠』にて現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信し続けている。著書に『ロスジェネ心理学』『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(ともに花伝社)、『「若作りうつ」社会』(講談社現代新書)、『認められたい』(ヴィレッジブックス)、『「若者」をやめて、「大人」を始める』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(ともにイースト・プレス)がある。

----------

(精神科医 熊代 亨)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

Quantum Mesh 「医学を基礎とするまちづくり」を社会実装するMBTリンクと業務提携

PR TIMES / 2025年1月28日 15時45分

-

毎年1~3月はゴミ屋敷と孤独死の問合せが3倍に 年々増加するゴミ屋敷問題、生前整理相談会を大阪・淀川区で1/30開催

@Press / 2025年1月14日 12時15分

-

【健康意識に関する調査】「健康で暮らしたい年齢」最大94.9歳に対して「生きたい年齢」は86.5歳―「健康でありたい」が「生きたい」を上回る傾向

@Press / 2025年1月9日 15時0分

-

孤独・孤立に関する認知度・イメージ調査を実施 コミュニティが狭まりやすい職業で孤独・孤立対策の認知度が低い傾向に

PR TIMES / 2025年1月9日 12時45分

-

<インパクトスタートアップ>Nurse and Craft株式会社がFUNDINNOで資金調達を開始!高齢者の「孤独」と「健康管理」にDXで挑む

PR TIMES / 2025年1月6日 11時15分

ランキング

-

1東京23区も一部積雪か=関東甲信、交通障害注意―気象庁

時事通信 / 2025年2月1日 17時57分

-

2八潮の道路陥没、再開したばかりの救出作業をあす朝まで中断…雨か雪の予報も

読売新聞 / 2025年2月1日 20時41分

-

3埼玉道路陥没事故、硫酸発生・気温上昇・軟弱地盤…複合要因か 地中深くの異変は把握困難

産経ニュース / 2025年2月1日 16時3分

-

4飲酒時に30代の妻と口論になり顔面殴打 傷害の疑いで43歳美容師の男を逮捕 北海道旭川市

北海道放送 / 2025年2月1日 10時47分

-

5自公が悪あがき…旧安倍派“金庫番”めぐり常套句「民間人の参考人招致は重い」のご都合主義

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月1日 9時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください