テスラがトヨタを抜いて「世界一の自動車メーカー」になれた3つの理由

プレジデントオンライン / 2021年3月24日 9時15分

SpaceX社のオーナーであり、Tesla社のCEOであるイーロン・マスク氏が、2020年12月1日にベルリンで開催された「Axel Springer Awards」授賞式のレッドカーペットに到着し、ポーズ - 写真=AFP/時事通信フォト

※本稿は、馬田隆明『未来を実装する テクノロジーで社会を変革する4つの原則』(英治出版)の一部を再編集したものです。

■テスラ、スペースX、パランティア…公共が大きなビジネスになる時代

ビジネスの1つの大きな流れとして着目しておきたいのが、かつてであれば政府が取り組んでいたような公益に利する事業に取り組むスタートアップが増えてきていることです。

トヨタ自動車を抜いて「世界一の自動車メーカー」になったテスラを筆頭に、スペースX、パランティアといった企業が世間をにぎわせています。テスラはエネルギーの変化を生み出そうとし、スペースXは宇宙開拓を進めようとしています。パランティアは政府系を中心としたビッグデータ解析を行うスタートアップです。

これらの企業はB2C、B2Bではなく、政府や自治体(ガバメント)にサービス提供を行う「B2G」や、ビジネスを使って公共(パブリック)に貢献する「B2P」とも言える領域でのスタートアップです。この数十年、新自由主義やニューパブリックマネジメント(NPM)の台頭などで政府の機能が次第に小さくなるにつれて、かつて行政が行っていたサービスを民間が徐々に請け負うようになってきています。

その結果、公共に近い領域で新しいビジネス機会が生まれています。そしてこうした領域も規制と関わることになるでしょう。また並行して、民間企業による社会貢献が、投資家や市民から本格的に求められ始めています。

従来も企業は社会貢献活動をCSR(企業の社会的責任)という文脈で実施していました。しかしそれはビジネスにとっては本流ではない領域での活動が主でした。しかし昨今はESG投資(環境、社会、ガバナンスを考慮した投資)やSDGs(持続可能な開発目標)などの流れを受け、ビジネスの本流において社会貢献が求められ始めています。

ESG投資が盛んになることで大きく変わったことは、企業の価値評価の方法です。かつては財務のみによって行われていた企業の評価が、今では財務だけではなく、SDGs等の社会課題への取り組みや、ESG関連のレポートや評価レポート、NPOやNGOなどの団体からの訴訟を抱えていないかについて調べたうえで、機関投資家が投資対象とするかどうかを決めていく、という流れに変わりつつあります。また利益以外に人と地球環境を考慮する、トリプルボトムラインという企業評価のフレームワークも注目を浴びています。

■CSR部門だけでなく全社員が社会貢献に関わる状況へ

こうした流れに渋々ながら付き合う企業や、形だけ従うような企業もいるでしょう。しかしこれを新たなビジネス機会だと捉えて動き始めている企業もあります。社会的な課題解決が事業機会につながり、さらにそれが投資を呼び込んで新たな事業機会へとつながっていくという循環が生まれ始めているからです。

この循環がさらに進めば、社会貢献に熱意を持つ良い人材もその企業に集まり、さらに企業の競争力が高まるという好循環にもつながるでしょう。

また2011年以降、戦略論で著名なハーバード大学のマイケル・ポーターにより戦略的CSV(共有価値創造)の考え方が提唱され、ビジネス領域にも広まったことで、社会に対して良いことをすることが企業の競争力になるという理解も広がっています。

世界最大の機関投資家と言われている日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)では、ESG指数に連動したパッシブ運用を行っています。つまり、実際に環境・社会・ガバナンスに優れた企業に、お金が流れ込みつつあるのです。

こうした流れを鑑みるに、かつてはCSR部門の従業員だけが主流事業の周縁で社会貢献を考えていた状況から、すべての従業員が本業の中で社会貢献に関わっていく状況へと変わりつつあると言えるでしょう。

■社会貢献と営利活動、規模の3つを兼ね備えたビジネスが可能に

こうした社会貢献とビジネスの関係については、従来から社会的企業やNPOが行っていました。こうした組織のなかには、社会貢献と営利活動を両立させているところもあります。しかし多くはサービスの提供範囲が小さいままで、大きな社会的インパクトにつながりづらい状況にありました。

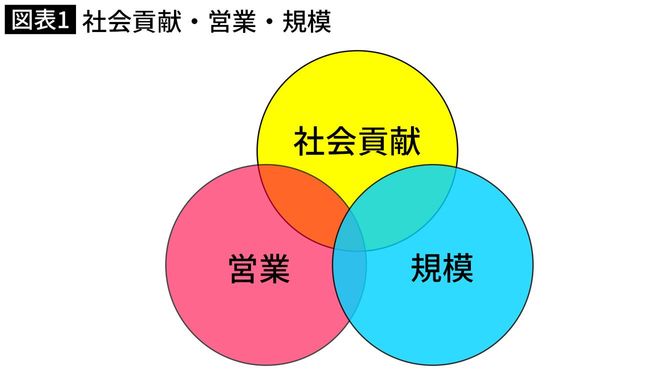

今回の変化の大きな特徴は、社会貢献と営利活動、そして規模の3つを兼ね備えたビジネスが可能になってきているという点にあります(図表1)。この背景にも、デジタル技術があります。

デジタル技術の特徴の1つとして、規模拡大の容易さが挙げられます。ソフトウェアはほぼ無料でコピーすることができ、さらには従来の物理的なサービスとは違い、土地や国境を容易に越えてサービスが提供可能です。フェイスブックやLINEのように、成功すれば世界や日本全国にわずか数年で普及させることができます。

またデジタル技術は、データに基づいたパーソナライゼーションによって多様なサービスを展開できるというメリットもあります。かつてはマスにしか発信できなかった情報を、特定の条件を満たす人にスマートフォンで通知することも可能になりました。

これは公共サービスにも適用できます。たとえば給付金を受けられる人だけに通知を送ることもできますし、そのほかの公共サービスについても、必要な人に必要な分だけ届ける、という仕組みが構築可能になりつつあります。

規模を拡大しつつ、個人に適したサービスを提供できるのが、デジタル技術の特徴です。そうした特徴をうまく使えば、これまではローカルにとどまりがちだった社会的企業が、日本全国や全世界に価値のあるサービスを提供可能になるかもしれません。そして、多くの人たちに提供することができれば、十分な利益を稼ぎながら社会貢献できるようになるのです。

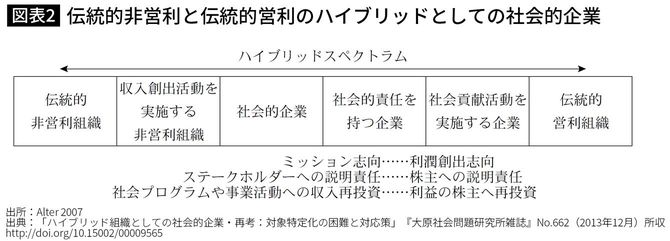

つまり、非営利企業と営利企業の境目が徐々に揺らぎつつあるということです。社会的企業の研究者たちは、伝統的な非営利企業と営利企業のハイブリッドとしての社会的企業を、図表2のように分類しました。

この分類で言えば、かつては多くの企業が伝統的非営利組織と伝統的営利組織の両極のいずれかだったものが、今は多くの企業が真ん中に当たる「社会的企業」や「社会的責任を持つ企業」であることが可能になりつつあり、そしてそれが社会から要請されるようになってきているということです。

■イシューからインパクトへ

こうして民間事業者(プライベートセクター)と政府(パブリックセクター)、社会的企業(ソーシャルセクター)の、3つのセクターの接近が進む中で、三者の連携も重要性を増しつつあります。そして、すべてのセクターに共通するキーワードとして注目されているのが、「インパクト」という言葉です。このインパクトの考え方は、ビジネスパーソンにとっても重要になってきています。

その背景には、ビジネスパーソンに求められるスキルの変遷があります。

1990年代後半から2000年代にかけて、コンサルティングファーム出身者によって書かれたロジカルシンキングの書籍がよく読まれました。上司やクライアントから与えられた問いや、市場ですでに顕在化している課題を受けて、問いや課題への解の質を上げていくための手法として、ロジックツリーやMECE等をはじめとするロジカルシンキングの手法や仮説思考は広く受け入れられました。こうしてコンサルティングファームの方法論が、一般に広まっていきました。

2010年代はデザイン思考の本がよく手に取られました。目の前の顧客の潜在的な課題を、顧客への共感とものづくりを通して解決しようとするデザイン思考の方法論は、ユーザーに寄り添う形の問題解決の方法として広まりつつあります。

これらの方法論が広まることで、多くの人たちが問題解決のための武器を手に入れました。逆に言えば、「課題を解決する」「問いに応える」だけでは差別化ができなくなりつつあります。そこで次に求められている能力が、「良い課題」や「良い問い」を見つけることです。

2010年に出版された『イシューからはじめよ』(英治出版)でも、解の質より先に取り組むべきなのは、課題(イシュー)や問いの質を上げることだと指摘されています。

■理想を「提示する」ことで人々を巻き込む

では良い課題や問いを見つけるにはどうすればよいでしょうか。

最近では良い問いを生み出すために、アート的な考え方をビジネスの文脈に応用することが検討されています。アートは、常識とは異なる見方や物事の新しい意味、新しい価値観を提示することを通して、未来への想像力をかき立て、新たな問いを生み出してくれるでしょう。

一方で、アートに正解はない、自分だけの答えを見つけよう、などと言われるように、アートは多くの場合、新たな選択肢としての問いを生み出すことに留まりがちかもしれません。

ビジネスを進めていくうえでは、選択肢を生み出すだけでは不十分です。複数の選択肢の中からいくつかを選んで、その未来を実現させるためにコミットしなければなりません。さらにその選択肢の実現には人々を巻き込む必要が出てきます。新たな選択肢を提示して人々を巻き込みながらその実現に向かって追い求めていくもの、それが「理想」です。

そもそも課題とは、現状と理想のギャップです。理想がなければ、課題は見つかりません。逆に、良い理想があれば、良い課題や良い問いが生まれます。つまり、課題や問いを見つけるためには、理想を定める必要があります。

良い問いを「見つける」というよりも、優れた理想を設定することで、良い問いを「生み出し」、理想を「提示する」ことで人々を巻き込むのです。そしてこの理想が、今注目される「インパクト」と呼ばれるものです。

これまでのビジネスであれば、理想は上司やクライアントなどが提示してくれていたのでしょう。営利というわかりやすい1つの目的があったため、利益最大化以外のことを考える必要もなかったのかもしれません。そのような背景もあってか、インパクトを定める方法はそれほど多く議論されてきませんでした。

しかし、2020年代を生きる私たちは日々SDGsや気候変動の問題や、地域の社会課題に向き合っていく必要性が高まっています。そうした環境では、そもそも私たちの社会は何を目指すのかという理想像、つまり社会的インパクトを定めることがこれまで以上に求められます。これまで解説してきた通り、ビジネス活動においても、そうした社会的インパクトを求められる傾向が高まりつつあります。

つまり今、ビジネスや社会実装の文脈でも、ロジカルシンキングやデザイン思考に加えて、インパクト(理想)を設定し、理想と現状のギャップによって新たなイシュー(課題、問い)を生み出し、インパクトを提示することで人々を巻き込みながらそのイシューを解決していく――いわばインパクト思考が求められつつあるのです。

そこで本書では「イシューからはじめよ」にあやかって、「インパクトからはじめよ」と主張したいと思います。

■社会の仕組みをいかにして変えるか

この本のテーマである未来の実装、テクノロジーの社会実装も、まさに「インパクトからはじめよ」という考え方で進めることで、様々な障害が乗り越えられるようになる、と考えています。

本書の母体となったワーキンググループでの調査では、「日本の社会実装に足りなかったのは、テクノロジーのイノベーションではなく、社会の変え方のイノベーションだった」という結論に辿り着きました。そして、社会を変えるうえでインパクトを志向することが、社会実装の成功に大きく寄与する1つの要因だったのです。

「テクノロジーの社会実装」というとき、私たちはついテクノロジーのほうに視点を向けてしまいがちです。イノベーションといえば技術的な進歩であると考えてしまうようにです。

もちろんテクノロジーを改善していくことはとても大事なことであり、これまでの社会実装はその考え方でよかったのかもしれません。

しかし上述した規制の話は、まさに社会の仕組みの話です。そして社会の仕組みを変えなければ、新しい技術が社会に受容されることはありません。特にデプロイメント期において、その傾向は強まります。

■「テクノロジーと社会をあとで接合する」は間違い

私たちが調査してきた事例を見てみると、テクノロジーに重点を置いて、テクノロジーを社会へ実装していく、という発想で行ったプロジェクトは失敗しやすい傾向にありました。一方、成功している事例では、テクノロジーをあくまで手段として捉えたうえで、社会の課題やニーズを把握しながら、むしろテクノロジーではなく社会を変えるような動きをしていました。

そして、私たちがインタビューを行った社会実装の担い手の皆さんは、いかに社会を良くしていくかを考え、社会との共同作業としての社会実装という観点を重視しながら進めてきたかということを何度も話していました。

つまり彼ら・彼女らは、テクノロジーの社会実装というときに、「テクノロジーの社会実装」とテクノロジーの変化そのものに重点を置くのではなく、「テクノロジーの社会実装」と社会を変えることのほうに重点を置いて話す傾向が強くありました。そして自社の事業の社会的インパクトを強調していました。

「テクノロジーの社会実装」を言葉の表面的な意味を捉えるだけでは、テクノロジーと社会とを別々のものとして捉え、あとから接合すればいい、という考え方になりがちです。もしくはテクノロジーのほうに重点を置いて考えてしまう傾向にあります。

しかしこれから変化を起こす人たちは、単にテクノロジーを使った製品やサービス開発方法だけを知るのではなく、社会を中心に考え、社会とテクノロジーを調和する方法を学ぶ必要が出てくると考えます。

つまり、テクノロジーの社会実装を考えるとき、私たちはテクノロジーの「社会への実装」という観点から「社会との実装」という認識に変えなければならない節目に来ています。テクノロジーの社会実装とは、社会との共同作業であり、決して実装する主体となる人たちだけの営為ではありません。社会との対話や共同作業を通して、はじめて実現していくものです。

そのときに参考になるのが、ソーシャルセクターの方法論です。民間企業がソーシャルセクターに学べる点は大きく2つあります。1つ目は社会的インパクトを出す方法、2つ目は規制や政治との関わり方です。詳細は『未来を実装する テクノロジーで社会を変革する4つの原則』(英治出版)に記載しています。そちらも参考にしていただければ幸いです。

----------

東京大学産学協創推進本部 FoundX/本郷テックガレージ ディレクター

1984年生まれ。University of Toronto卒業後、日本マイクロソフトでのVisual Studioのプロダクトマネージャーを経て、テクニカルエバンジェリストとしてスタートアップ支援を行う。2016年6月より現職。スタートアップ向けのスライド、ブログなどの情報提供を行う。著書に『逆説のスタートアップ思考』『成功する起業家は居場所を選ぶ』。

----------

(東京大学産学協創推進本部 FoundX/本郷テックガレージ ディレクター 馬田 隆明)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

橋本舜・ベースフード社長「目指すのはAppleやテスラのような食品テック企業です」

財界オンライン / 2024年7月9日 15時0分

-

脱炭素化支援機構が株式会社環境エネルギー投資の組成するEEI Booster1号投資事業有限責任組合に対して出資決定

PR TIMES / 2024年7月8日 21時40分

-

新渡戸リーダーシップ・プログラム 2024年度参加者募集スタート ~多様な世界における社会課題をあなたはどう解決する?~

PR TIMES / 2024年7月5日 22時40分

-

2年度に渡り地域の社会課題解決を担う企業として「ゼブラ企業の推進」が骨太方針に明記

PR TIMES / 2024年7月5日 17時15分

-

インパクト・ファイナンスの総合的な基礎知識を学ぶ2024年インパクト・アナリスト研修「基礎編」を8月より開講

PR TIMES / 2024年7月2日 14時45分

ランキング

-

1申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

-

2「再配達は有料に」 ドライバーの本音は

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月17日 6時40分

-

3大谷翔平の新居「晒すメディア」なぜ叩かれるのか スターや芸能人の個人情報への向き合い方の変遷

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 20時40分

-

4「380円のデザートを10人で分けて…」“ラーメン屋でラーメンを頼まない”ヤバい客の実態を店主のプロレスラーが赤裸々証言

文春オンライン / 2024年7月17日 11時0分

-

5リーマンショックで〈全財産1,100万円〉をわずか1ヵ月で失った後、4年で復活を遂げた〈億トレーダー〉が徹底している「守りの資金管理」とは

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月17日 11時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください