「日本の電気料金はもっと高くなる」新電力の"安売り王"がすぐ破綻した本当の理由

プレジデントオンライン / 2021年4月12日 11時15分

■新電力最大手「F-Power」が経営破綻

新電力の大手として知られ、2018年4月には電力販売量で一時新電力のトップに立ったF-Powerが3月24日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請した。負債約464億円を抱え、経営破綻したのである。

一時は業界トップに立った企業が、なぜ経営破綻したのか。そして、私たちが支払う電気料金はどうなるのだろうか?

そもそも新電力とは、2016年4月の「電力の小売り全面自由化」で生まれた電力会社だ。以前は、東京電力や関西電力といった地域の電力会社10社しか、個人や企業等に電力を小売りすることができなかった。それが自由化によって約700社の新規勢力が電力市場に参入。消費者は電力会社を選び、電気を購入できるようになった。

参入した新規勢力は、携帯キャリアauのauでんき、楽天の楽天でんき、ガソリン業界ENEOSのENEOSでんきなど。自由化で、電力を扱っていた業種でなくとも、電力を売ることができるようになった。

新電力はほとんど自社の発電所を保有していないため、販売する電力を日本卸電力取引所(通称JEPX)で調達している。多くの新電力はこのJEPXで、電源を有する電力会社から電気を買っている。価格は卸取引所の名のとおり、市場原理で決定される。

小売り側は、利益確保を念頭に置けば、できる限り安く仕入れて、利ザヤを多く確保したいというインセンティブが働く。それが今回のF-powerの経営破綻にも深く関係している。

■電力自由化で料金プランが増えたけど……

ここで、多くの一般家庭が契約している東京電力の「従量電灯B」というプランを例に電気料金の仕組みを簡単に説明したい。

電力会社はJEPXの卸価格に、送配電などのコスト、電力会社の利益分(利ザヤ)を上乗せした小売価格を設定。各家庭は、基本料金と1kWhあたりの料金を電力会社に支払う仕組みだ。

とはいえ、結局どの電力会社もJEPXから電力を調達しているのは変わらない。調達の仕方で多少の差は出ても、同じような価格で電力を購入することになる。経産省の資料によれば、2018年度の平均価格は1kWhあたり9.8円、2019年度は7.9円だった。

そこで電力自由化の後に参入した新電力は多種多様なプランを掲げ、再生可能エネルギーの比率が高いプランなど、「電気の色」で差別化した商品を出している。

しかし消費者からすれば、基本的に電気は電気でしかない。つまり、新電力は「お求めやすさ」で勝負をする以外に効果的な方法はない。

それまで10社が独占していた市場から、電力小売りシェアを奪うために、新電力が各社しのぎを削ってコスト勝負に出ている。新規獲得のために、契約をしたら基本料金を数カ月サービスする業者や、楽天でんきのようにポイントの付与と組み合わせお得感を出そうとする業者、1kWhあたりの電気代を安く設定し薄利多売を行う業者など多様だ。

■電力需給がひっ迫し、卸価格が上昇

さて、そんな中、この冬、何が起きたのか。

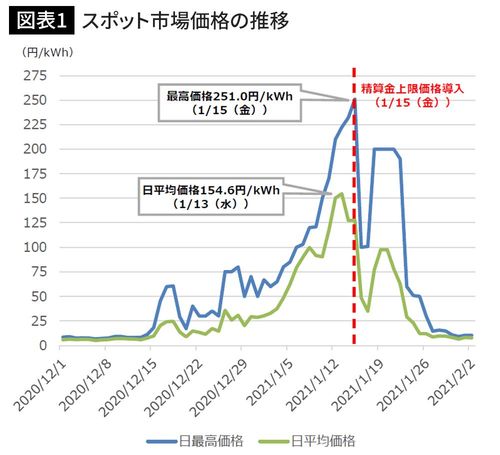

JEPXの電力の需給が逼迫(ひっぱく)し、卸価格が跳ね上がった。一時は1kWhあたり250円に急騰。平均価格は150円を記録した。この冬、JEPX価格は通常時の10倍となった。原因は寒波による電力需要の増大、液化天然ガス(LNG)の供給不足などと分析されている。

電力小売りは、顧客に対して、仕入れ値が高くなったので売らないという選択を取ることができない。1単位あたり150円で仕入れたものを二十数円で売らないといけないという強制赤字の状況が続いた。売れば売るほど赤字になり、新電力の経営は圧迫された。

この状況で最も影響を受けたのが薄利多売型の電力会社だ。特にJEPXに依存する形で小売りを展開する新電力は、顧客数が多ければ多いほど、期間に計上した赤字額が膨らむ図式となった。

さらに追い打ちをかけたのがインバランスという制度である。

新電力を含む小売業者は電力を売ってはいるものの、各家庭に電力を届けているのは、一般送配電事業者である。

最終的に送配電事業者が過不足ない電力供給を行っている裏で、小売業者は、自社が契約を勝ち取った顧客に対する電力の供給について、十分な量を確保しないといけないという責任を負っている。ただ、電力の調達はJEPXによる市場原理なので、当然買い漏れが発生しうる。そのときに採られるのが「インバランス措置」である。

■さらなる高騰を招いた「インバランス」……家計も大打撃

インバランスとは、買い漏れがあったときに、その過不足分を一般送配電事業者が補給する仕組みである。このインバランス措置によって、顧客への電力供給はストップされず、停電などに陥らずに済む。

ただし新電力は、調達のミスに対して責任を負わなければならない。不足した電力分の費用は清算金として、後日インバランス料金を一般送配電事業者に支払う必要がある。

このインバランス料金は市場価格連動型の算定方法が採用されているが、今回、この料金が高騰した。インバランス料金の推移を見ると、2020年12月1日時点ではインバランス料金の最高価格は7.91円/kWhだったが、1月11日には500円を超え、511.3円/kWhを記録した。先ほどのJEPXの取引価格とは比較にならない高値である。

となれば、電力小売りには「インバランスは何としてもでも回避」という思惑が働く。こうした考えから、新電力たちはJEPX市場に買いに走り、その結果、市場価格が高騰する悪循環が生じていた。一方で、JEPXには買い札が多く入っても、売り札が入らずに、強制的にインバランス送りになったケースも多かったと言われている。

また、その後、経産省が1kWhあたりのインバランス料金の上限を200円と設定したことからも分かるように、そもそも制度設計に問題があったという点は新電力にとっては不幸であった。

1kWhあたり二十数円で売る電気について調達を失敗するとその20倍もの赤字を払わないといけないというのが、この冬に起きていたことである。まさに文字通り「新電力冬の時代」であった。

一部の消費者にも悪影響が及んだ。一般的な従量型に比べて「お買い得」とされてきた市場連動型の料金プランを選んだ家庭の中には、通常の10倍もの電気代を支払わざるを得なくなった事例もあったとの報道もある。

■あだとなった「薄利多売」の新電力

かつて新電力で1位にもなったF-Powerは、なぜ経営破綻したのか。

1位を記録した2018年4月当時、F-Powerは「安売り王」と揶揄されていた。文字通り薄利多売を地で行きながら売り上げを伸ばしていくスタイルだった。だがこのスタイルは長続きしない。2018年6月期決算で120億円の赤字、2019年6月期決算で180億円の赤字を計上。創業以来初めて債務超過にも陥った。

日経電子版によると、同社の埼玉浩史社長は社員向けの説明会で、JEPXでの電力価格の季節的な上昇やF-Powerが独自に組み込んでいた原油価格のフォワードカーブに基づく分析の読み違えによるプライシングのミスなどであったと説明したという。今回の経営破綻まで一直線に2018年以降、下降線を突き進んだことに鑑みれば、やはり薄利多売の設計に問題があったと分析せざるを得ない。

F-Powerは、他の新電力と異なり子会社に発電事業者を持つ。そこから電力供給を受ける形でリスクヘッジをしており、JEPXに完全依存の新電力よりは耐性はあったはずだ。

その点を考慮すれば、なおさら(利ザヤの少ない)安い価格で電気を売ることで競争性を確保するスタイルが、JEPXやインバランスの変動を吸収する余地を削っていたとも分析できる。

■「売れば売るほど赤字」の構図

特にこの冬は過去とは比べ物にならないほどにJEPXの値段が高騰し、インバランスの値段が高騰した。F-Powerは2018年4月、契約電力が430万kW(最高値)に達したが、2018、2019年決算で赤字と債務超過となり、契約電力を約1分の3に圧縮。それでも、いま分析したとおりの吸収余地の少ない料金設計と、契約電力のボリュームの多さが災いした。

「売れば売るほど赤字」が直撃し、大手であるからこその脆弱(ぜいじゃく)性が露見した。

同様の影響は楽天でんきにもあった。楽天でんきが新規受付の停止措置を実施。受付は再開したものの、ポイント付与対象から楽天でんきを外すことになった。

当然、この他にも多くの新電力が影響を受けている。1月分のインバランス料金の最初の支払い期日である4月5日を皮切りに、これから冬のインバランス料金の支払いが続くことになる。ここでの請求にキャッシュが追い付かない場合、F-Powerのように、相次ぐ経営破綻が起こる可能性もあり、市場では4月危機説がささやかれるほどだ。

■「値上げに踏み切る可能性は十分にある」

とはいえ、新電力すべてに悪影響があったわけではない。自社保有の発電所の活用も含め、手元に市場に卸せる電力を確保する体制を敷いている小売業者にとっては、JEPXは「売り場」でもある。この冬の卸価格の急騰は、そうした経営努力をしているか否かで新電力の明暗がはっきり分かれることになったと言える。

特に今回のインバランス危機は、新電力の力が試され、ふるいにかけられるプロセスであると見てもいい。

電力自由化は、これまで閉鎖的であった電気市場に競争原理をもたらしたことは間違いない。それは各社の経営努力を促し、消費者の利益を増進する方向に寄与する。重要なのは、電力会社を選ぶ個人が、適切な小売業者をしっかりと見極めることだ。

今回のF-Powerの経営破綻は、薄利多売方式を採っていた新電力たちに対する値上げ圧力をかけたことは間違いがない。楽天でんきがポイント付与対象から除外したことも実質値上げであったように、他の大手も同じだ。今冬のインバランス請求をしのいだとしても、次に同様のことがあれば、各社値上げに踏み切る可能性は十分にある。

その点、自社の発電所を所有しており、それを電力供給に生かしているENEOSでんきなどは、市場価格の高騰やインバランスに対する耐性があるといえる。

■目先の安さだけで料金プランを選んではいけない

ただし、政府が発表しているように日本にも脱炭素の波が到来する。CO2を多く排出する発電所は退役を迫られる他、カーボンプライシングによってコストがかかるようになる。化石燃料由来の発電所を所有している企業はコストを価格に転嫁せざるを得ないだろう。

その点では、再生可能エネルギーの自社発電所や直接相対契約する再エネ発電所を手元にもつ新電力が、中長期的にはおすすめになってくるのではないだろうか。

そうした取り組みをしつつ、健全経営をしている新電力の中には、再エネメニューであっても地域大手電力よりも価格競争力があるプランを提供している企業も少なからず存在する。特に企業にとっては、カーボンプライシングの導入が確実視される中、再エネメニューを提供する企業の電力プランに切り替えることが、結果、コストを抑えることにつながる。ESG投資の呼び込みやSDGsの文脈でも企業価値を高めることも可能だ。

消費者にとっても、目先の安さではなく、そうした脱炭素の潮流を踏まえて電力プランを選択することが重要な時代になってきている。

----------

元外務省職員、EnergyShift発行人兼統括編集長(afterFITメディア事業部長)

1984年生まれ。2007年、東京大学経済学部経営学科を卒業後、外務省入省。開発協力、原子力、大臣官房業務などを経て、2017年から気候変動を担当。G20大阪サミットの成功に貢献。パリ協定に基づく成長戦略をはじめとする各種国家戦略の調整も担当。2020年より現職。日本経済研究センターと日本経済新聞社が共同で立ち上げた中堅・若手世代による政策提言機関「富士山会合ヤング・フォーラム」のフェローとしても現在活動中。YouTubeチャンネル「エナシフTV」で情報を発信している。

----------

(元外務省職員、EnergyShift発行人兼統括編集長(afterFITメディア事業部長) 前田 雄大)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ミツウロコグリーンエネルギーと東芝エネルギーシステムズが風力発電による再エネアグリゲーションサービスの電力受給を開始

PR TIMES / 2025年2月3日 12時15分

-

【東芝エネルギーシステムズ】ミツウロコグリーンエネルギーと東芝エネルギーシステムズが風力発電による再エネアグリゲーションサービスの電力受給を開始

Digital PR Platform / 2025年2月3日 10時27分

-

新生活におすすめ!引越しにも便利なサマリーポケットが最大12か月間0円! 『東急でんき&ガス 春の0円キャンペーン』を2025年1月24日(金)から申込受付開始

PR TIMES / 2025年1月23日 16時45分

-

<電力会社 徹底比較調査>5年で契約者が約6倍!CDエナジーの魅力がダントツな理由

メディアゴン / 2025年1月15日 7時0分

-

【エネまかせ】京都府の補助金を活用するご家庭の太陽光発電設備向けプランを皮切りに、非FIT太陽光電力買取をさらに推進

PR TIMES / 2025年1月9日 11時45分

ランキング

-

1フジ「日枝氏が辞任」でも"CMは戻ってこない"深刻 スポンサーは辞任を求めているわけではない?

東洋経済オンライン / 2025年2月5日 15時30分

-

2フジ親会社が決算発表 最終利益は7割以上減少か フジテレビ単体で赤字見込み

日テレNEWS NNN / 2025年2月5日 17時45分

-

3ECB政策金利、いずれ2%に到達する必要=ポルトガル中銀総裁

ロイター / 2025年2月6日 3時16分

-

4為替相場 6日(日本時間 6時)

共同通信 / 2025年2月6日 6時0分

-

5台湾ヤゲオ、芝浦電子を1株4300円でTOB 事前連絡なし

ロイター / 2025年2月5日 22時17分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください