知名度ゼロの下請け企業が「2万円超のトースター」で大ヒットを生むまで

プレジデントオンライン / 2021年4月30日 11時15分

千石の自社ブランド「アラジン」の4枚焼きトースター。短時間で一気においしく焼き上げるグラファイトヒーターという技術と、アラジン・ブランドの歴史を踏まえたレトロなデザインで新しい市場を築いた。 - 写真提供=千石

■モノづくりの力と付加価値が比例しない時代

優れたモノづくりの能力が、小さな付加価値しか生み出さない。今の日本の産業に広がる経営課題のひとつである。モノづくりに長けた企業が、ブランド経営の能力を高めることは、そのためのひとつの解となる。兵庫県加西市に拠点を置くOEM(納入先商標による受託製造)企業の「千石(せんごく)」が、この可能性をとらえつつある。

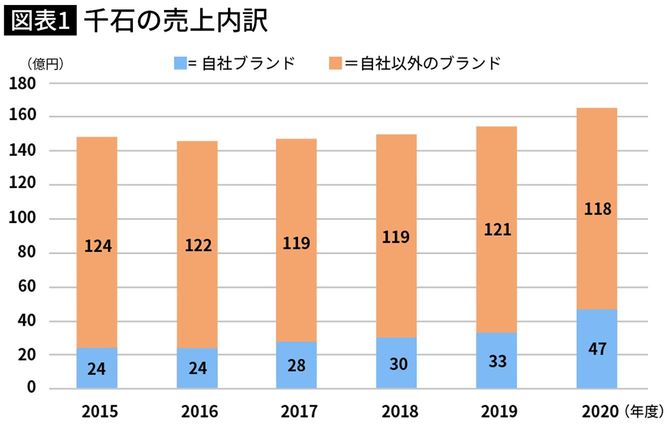

千石の自社ブランド、「アラジン」のグラファイト・トースターの販売が伸びている。トーストを一度に4枚焼ける最新機種で2万2000円という高級調理家電なのだが、この1年ほどの期間に44万台を販売したという。コロナ禍による巣ごもり消費の追い風もあるが、2015年の発売以降、アラジン・トースターの販売は年々順調に拡大。OEMだけでは縮小しかねなかった千石の売り上げを支えている。

アラジン・トースターの躍進を支えたのは、どのような経営上のリソースだったか。

■輸出大国日本を支えてきたOEM企業

日本のモノづくりは、20世紀後半にひとつの最盛期を迎える。この時期には、国内外の有名ブランドから製造委託を受けるOEM企業が全国各地にあり、輸出大国日本を支えていた。アパレルや眼鏡、電子機器や建機など、幅広い日本の産業がOEMという事業形態で潤っていた。

家電分野においても同様であり、各地でOEM企業が低価格かつ高品質な製品を、国内のみならず海外に向けても生産していた。しかし、21世紀に入るころからは為替レートや人件費の上昇などから、日本国内でのモノづくりはコスト面で不利になる。世界の工場としての日本の地位は低下していく。

経営とは、変化の絶えない環境の下での組織の舵取りである。日本という国におけるモノづくりは、ひとつのピークは過ぎたのかもしれない。しかし日本の製造企業が、死を迎えたわけではない。組織の舵を切り直し、より付加価値の高い家電製品の製造販売に乗り出し、着実に前進を続けているOEM企業もある。

■OEMという事業形態のメリットと限界

千石の前身となる会社は1953年、三洋電機の二次下請として、金属プレス加工の操業を始めた。現在の千石は、売上高が170億円、従業員が290名ほどの規模に成長している。金属プレス加工から事業の幅を広げ、トースター、エアコンなどの家電製品、ガスヒーターや石油ストーブなどの生産を日本の大手メーカーやさまざまな企業から請け負い、海外にも複数の自社工場をもつ。

千石のような企業にとっては、モノづくりの能力が重要となる。こうしたOEM企業の一般的な成長の道筋は、生産の技術や設備に磨きをかけることで、製造委託の受註を増やしていくことである。OEM企業は得意のモノづくりに集中し、最終顧客に向けたマーケティング問題については、委託元のブランド企業に解決を委ねる。OEMはモノづくりに活路を見いだそうとする企業に適したひとつの事業形態といえる。

とはいえOEMという事業形態には、リスクもあれば、限界もある。委託の受註先のブランドの販売不振の影響は、OEM企業にもおよぶ。だがこの問題を、最終顧客とのコンタクトポイントにかかわっていないOEM企業はコントロールできない。OEM企業は受け身の存在なのだ。

加えて、モノづくりから生まれる付加価値の全体においては、その少なくない部分がマーケティング活動から生まれる。つまりOEM企業が獲得できるのは、最終製品による事業収入の一部でしかない。

■自社ブランド構築の高いハードル

そこでOEM企業は、さらなる事業の安定化や成長機会を求めて、産業の川下への進出をはかる。この川下展開のひとつの解が、OEM企業による自社ブランドの構築である。

しかし、このOEM企業のブランディングは一般に容易ではなく、挑む者は多いが、実現できる者は少ない挑戦となる。かつての三洋電機、あるいはサムスン、ハイアールなどのように、OEM企業として成長を果たし、かつ自社ブランド事業の確立にも成功した企業が存在しないわけではないが、その例は限られる。

なぜならOEM企業は一般に、よい製品をつくることには長けているが、最終顧客とのよい関係をつくる経験には乏しいからである。モノづくりに長けたOEM企業が自社ブランドを手がけても、顧客からの評価を高めるための関係づくりがうまく進まなければ、製品を売りさばくために低価格訴求に頼ることになってしまう。肝心の高付加価値化には結びつかずに、グズグズとした状態が続くことになる。

■わずか0.2秒で発熱する「遠赤グラファイト」

筆者が千石の近年の動きに注目するのは、同社が自社ブランドを活用しながら、高度なモノづくりの能力を生かした高付加価値化に成功しはじめているからである。OEM企業によるブランディングへの挑戦の隘路を、千石はどのように乗り切ったか。

千石のアラジン・トースターには、特許技術の「遠赤外線グラファイトヒーター管」が搭載されていて、わずか0.2秒で発熱する。短時間かつ高温で焼き上げるため、外はカリカリと、中はモチモチのおいしいトーストを焼くことができる。

このグラファイトというヒーター管は、短時間で一気に高温となり、かつ発熱温度を最適にコントロールすることも容易である。水を効率よく暖めやすい波長を出すため、食材の加熱調理などに適している。人の体を温める場合にも適しており、トースターに搭載するまでは暖房機に使われていた。

■「こんな高いトースターは売れない」

グラファイトの技術は、そもそもは国内の他社が研究を重ね、開発したものだった。千石がこの技術を入手したのは、2012年のことである。

優れた特性をもつグラファイトだが、難点は通常のヒーター管よりも生産コストが高く、高価格となることだった。一方でグラファイトのような強力な熱源を、いつ、どこで活用すれば、高価であることに見合う価値が生まれるかも見いだせていなかった。

グラファイト技術を開発した大手企業は、市場へのマッチングがうまくいかなかったことなどからこの技術を手放すことを決断した。そして千石が2012年にこの技術の権利を購入し、自社の暖房機などに採用して、ほそぼそと販売を続けていた。

千石は、モノづくりの好奇心に富んだ会社である、このグラファイト管を調理にも使えるのではないかと考え、パンを焼いてみたところ、うまく焼けた。とはいえグラファイト管は高価格であり、通常のトースターよりは当然値段が高くなる。

千石はトースターの反射版などに工夫を重ねることで、超短時間で高温を実現するグラファイト管の利点をうまく引き出し、大手企業にOEMで供給することを提案してみたが、断られた。課題はやはり価格であり、「こんなに高いトースターは売れない」といわれた。

■欧米で長い歴史を持つ「アラジン」ブランドの買収

千石のアラジンというブランドも、外部から購入したものだった。アラジンの魔法のランプという火にまつわるイメージから、80年ほど前からイギリスやアメリカで暖房機などに使われてきたブランドである。

日本では1950年代から、このアラジンの石油ストーブの輸入販売が始まり、日本エー・アイ・シーが国内の権利を獲得し、製造販売を行うようになっていた。その製造委託先が千石だった。2005年に日本エー・アイ・シーに事業継承の問題がもち上がった際に千石が買収し、暖房機のブランドとして用いるようになっていた。

千石が買い取ったアラジン・ブランドの販売は安定はしていたが、大きくはなかった。主力はブルーフレームというクラシックなスタイルの石油ストーブで、以前に『暮らしの手帖』で評価されたことなどもあって、固定ファンがついていた。しかし、一部のこだわりのある人たちに購買される以上の展開は見込めず、放置していれば先細りは確実と思われた。

■量販店のバイヤー出身者が営業企画担当に

OEMのめどのなくなった千石に残されていたのは、潜在性はあるが課題もある技術とブランドの掛け算だった。そこで自社ブランドでの市場づくりという課題に挑むことになった。千石の営業企画担当者は、量販店の購買担当(バイヤー)から千石に転職し、営業や販売促進などの担当を経て、営業企画を担当するようになっていた。

調理家電の高級化は、近年の国内市場のひとつのトレンドとなっていた。とはいえ、いかにブームだからといっても、トースターの値段を高くすれば、それだけで売れるわけではない。よいものに違いないと消費者に認知してもらえる理由が必要だと考えた。例えば、人気のバルミューダの高級トースターの付加価値は、わかりやすい。水を入れることで生まれる独自の焼き上がりだ。

ではアラジン・トースターの付加価値は、何か。これは、素早くヒーターが高温となることから生まれる焼き上がりだと見定めた。さらに、この価値をいかに広く知らしめるかという課題もあった。アラジン・ブランドの認知率は低かった。家電のバイヤーをしていたこの担当者も、アラジンというブランドを知らなかった。

そこで社内で稟議(りんぎ)をあげ、プレスリリースなどのためのプロモーション予算を確保した。この時点で千石がたてていたアラジン・トースターの販売目標は年1万台。プレスリリースからの報道や会員制交流サイト(SNS)などによる情報拡散をねらった。こうしたプレスリリースへの費用の投入は、千石にとっては初めての経験だった。しかし、高いモノを売るには、プロモーションが欠かせないと社内を説得した。

■一目で「アラジン」とわかるスタイル

そしてアラジン・トースターのデザインについては、丸みを帯びたレトロな外観とし、トースターとしては珍しい、緑のカラーも用意するなど、アラジン・ブランドの歴史のなかで継承されてきたスタイルを守るようにした。この一目でアラジンとわかるスタイルは、アラジン・トースターが他の高級トースターとは一線を画する存在であることを、見る人に直感的に伝えるとともに、本物感を生み出すことになる。

アラジン・トースターの発売当初は、販路はオンライン直販と百貨店に絞った。百貨店では、アラジン・トースターの数カ月前に発売されていたバルミューダの高級トースターと並べて陳列され、店頭で顧客の目を引く相乗効果が生まれた。なお、その後小型で安価な機種を発売して以降は、家電量販店にも販路を広げている。当初百貨店に販路を絞ったのは、価格を保って販売するには百貨店が適しているとの判断による。

■「本物としての価値」をどう顧客に伝えるか

先述のようにアラジン・トースターの営業企画の担当者は、量販店のバイヤーの経験があった。そのためにバイヤーの心理がわかっており、アラジン・トースターの知名度を高めることの重要性を理解できた。バイヤーは、話題になっている製品を取り扱っていないと、顧客だけではなく、会社の上層部などからも指摘を受けることになる。これはバイヤーとしては避けたい事態である。

このように顧客により近い小売りの現場で、新しい市場が生まれていく仕組みを経験していたことが、アラジン・トースターの市場づくりに活用されている。高級家電の市場をつくるのであれば、知名度に加えて、さらに高い価格に見合う付加価値がどこにあるのか、その理由をブランドの歴史やストーリーを踏まえて伝えることで、本物感を備えることも必要である。そして、こうした情報の出し方に加えて、販路の拡大の順序なども工夫して、製品の値崩れを防ぐことも欠かせない。

■欠けていたリソースを取り入れ、努力を重ねた

アラジン・トースターは、千石がグラファイトの技術を活用し、その価値を引き出すモノづくりの能力を有していることから生まれた。とはいえ、よいものを生産するだけでは足りない。市場をつくるには、顧客の立場から価値の問題に向き合うことが重要だ。

千石では、営業企画担当者が前職の経験を生かして、この課題に挑んでいた。OEM企業が自社ブランド構築に乗り出していくには、欠けていたリソースを取り入れ、活用していく必要がある。千石は、技術、ブランド、そして人材を外部から入手してうまく組み合わせ、さらに付け焼き刃に終わらせない努力を重ねることで、アラジン・トースターの市場をつくり出していた。

ブランド経営への転換には、見栄えのいいホームページやPR動画の作成といった表面的な活動にとどまらない、経営の深い部分からの取り組みが必要なことを思わされる。

----------

神戸大学大学院経営学研究科教授

1966年、米・フィラデルフィア生まれ。97年神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了。博士(商学)。2012年より神戸大学大学院経営学研究科教授。専門はマーケティング戦略。著書に『明日は、ビジョンで拓かれる』『マーケティング・リフレーミング』(ともに共編著)、『マーケティング・コンセプトを問い直す』などがある。

----------

(神戸大学大学院経営学研究科教授 栗木 契)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

アラジン×ビームスの大人気コラボに洒脱な“橙色”が満を持して復刻!

&GP / 2024年9月21日 9時0分

-

〈Aladdin × BEAMS JAPAN〉2024年コラボレーションモデル 待望の「橙色」が復刻!人気暖房から3型発売

PR TIMES / 2024年9月13日 13時45分

-

0.2秒で即あったかい。クラシックなデザインに最新技術が詰まったアラジンの新しい電気ストーブ

&GP / 2024年9月8日 13時0分

-

人気の煮炊き暖房用石油こんろから新モデル登場!360度全方向から青い炎を堪能できる全周ガラス窓仕様『Aladdin ブルーフレームクッカー』ブラック新発売

PR TIMES / 2024年9月3日 14時45分

-

伝統と革新の融合。最新技術で理想の暖房効果と、赤く輝く炎のような演出で視覚からも感じる暖かさを実現『Aladdin グラファイトフレームヒーター』新発売

PR TIMES / 2024年8月29日 13時45分

ランキング

-

1キオクシアHD、1200億円の融資枠設定=三重・岩手の投資に活用

時事通信 / 2024年9月20日 22時41分

-

2PAULの「3080円・高級モーニング」超正直な感想 フランス発ベーカリー・カフェチェーンの実力は?

東洋経済オンライン / 2024年9月21日 8時0分

-

3「コンビニは高い」払拭目指すセブン-イレブン 松竹梅の“梅”重点強化

食品新聞 / 2024年9月20日 9時57分

-

4「うどんみたいな布団」が突如爆売れ、Xで16万いいね 「売れたらラッキーくらいに思ってた」と担当者

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年9月21日 7時40分

-

5漁業関係者、「ぬか喜びにならなければ」=歓迎も中国側の手のひら返し警戒

時事通信 / 2024年9月20日 20時55分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください