「子や孫たちの幸せ」を考えれば、私たちは75歳まで働く覚悟を持つべきである

プレジデントオンライン / 2021年5月22日 9時15分

■「いまは定年制の廃止を議論すべきときだ」

本年4月、改正高年齢者雇用安定法が施行された。70歳まで働く機会の確保を企業に求めるものだが、あくまで努力義務にとどまる。厚生労働省も、ホームページで「定年の70歳への引き上げを義務付けるものではありません」と、わざわざ赤字で強調しているほどだ。

なんとも、煮え切らない。将来の人口動態を踏まえれば、70歳定年を論じる時期はとうに過ぎた。いまは定年制の廃止を議論すべき時である。一人ひとりができる限り70歳代半ばまで働く社会にしていかなければ、若い世代の負担ばかりが増える。このままでは、日本の社会がもたない。

■見当たらない3つ目の人口の塊

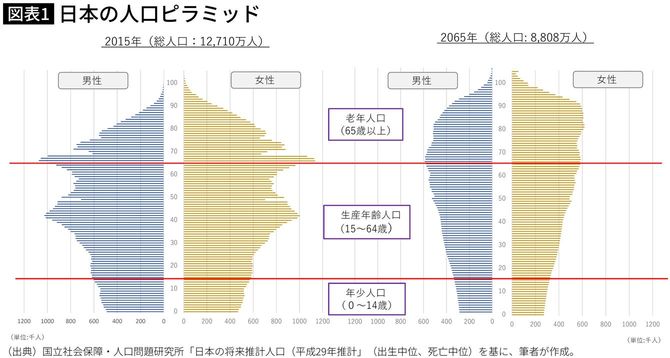

図表1は、いわゆる人口ピラミッド――男女別・年齢階層別の人口構成である。左図が2015年の実績、右図が2065年の将来推計である。

左図の15年のピラミッドには、2つの大きな人口の塊がある。団塊世代と団塊ジュニア世代だ。いまは、団塊世代のなかから他界者が増え、両世代の人口が徐々に拮抗(きっこう)に向かいつつあるところだ。

このピラミッドの本当の特徴は、3つ目の人口の塊が見当たらないことにある。本来出生率が高く維持されていれば、団塊ジュニア世代の子どもたちが、次の人口の塊をつくっていたはずだった。左図でいえば、10歳代半ばから後半の層にあたる。しかし、そうはならなかった。出生率が低下傾向を続けたからだ。

日本の合計特殊出生率は、人口維持に必要な数2.07(人口置換水準)を下回り、いまや1.3台に低下している。端的にいえば団塊ジュニア世代が子どもを多くもたなかったということだが、これは同世代だけのせいではない。戦後、日本の合計特殊出生率は一貫して低下を続けてきた。一組の夫婦がもつ子どもの数が減った。また、団塊世代以降は、未婚者が増えた。こうした歴史の積み重ねの下に、いまの少子化がある。

■世界に冠たる長寿化スピード

少子化と並んで、人口ピラミッドの形状を決めるもう一つの要素は、寿命の長さである。日本人の平均寿命は、現在、男性81歳、女性87歳にある(2019年)。いずれも、世界トップクラスだ。

昔からそうだったわけではない。1960年代半ばは、女性の平均寿命は主要国中最下位クラス、男性も中位クラスにとどまっていた。それが、その後の約20年間に世界トップクラスに躍り出た。

これには、いろいろな理由が挙げられている。暴飲、暴食を慎む国民性や衛生状態の良さなどである。しかし、見逃せないのは、やはり国民皆保険制度の存在だろう。「いつでも、どこでも、だれでも」受診できる医療制度の充実は、日本の長寿化に大きく貢献した。

その見方を補強するのは、米国の動向だ。米国は、オバマケアが導入されるまで、国民皆保険の制度が整えられてこなかった。その結果、平均寿命は、男女ともに主要先進国中最も短い部類にある。日本に比べ、男性で5年、女性で6年短い。

■半永久的に続く「脚の長い凧型ピラミッド」

こうした少子化と長寿化の延長線上に、前掲図表1右図の65年の人口ピラミッドがある。特徴は次の3点だ。

第1に、総人口は年々減り、ピラミッドの規模は縮小していく。2065年の総人口は約8800万人と、2015年対比3割方縮小する。さらに、2083年には約7200万人まで減少し、戦争直後と同水準となる。戦後から60年強かけて増えた人口約5600万人が、七十数年かけてすべて吐き出される計算にある。

ただし、過度に悲観視すべきものではない。人口約7200万人は、2020年時点の世界各国の人口でいえば、19位前後に相当する。現在のイギリス、フランス、イタリアよりも多い。グローバルな視点からみれば、日本消滅や地方消滅を心配しなければならない話ではない。人口減少のトレンドに歯止めがかからないことは問題だが、21世紀中は、多人数の国家であることに変りはない。

第2に、ピラミッドの形状は「脚の長い凧形」となる。正月にあげる凧の形で、上部に分厚く、下方にスリムな形状となる。5歳区分男女別にみれば、65年の最大勢力は80歳代前半の女性となる。これに80歳代後半の女性、60歳代後半の女性、同男性、70歳代後半の女性が続く。

第3に、「脚の長い凧形」ピラミッドは、その後も縮小再生産を続けていく。人口は減り続けるが、基本的な形状は変わらない。男女合計でみれば、最大勢力は「70歳代から80歳代前半」となる。その後時間の経過とともに、このなかから他界者が増えるが、すぐ下の層が繰り上がり、再び「70歳代から80歳代前半」が新たな最大勢力をつくる。

国立社会保障・人口問題研究所は、2115年までの100年間の将来人口推計を公表している。「脚の長い凧形」の形状は、2045年ごろにほぼ完成し、推計最終年である2115年も変わらない。その先どこまで続くかも分からない。合計特殊出生率が人口置換水準に戻るまでは、大なり小なり、この形状は変わらない。日本経済の将来ビジョンを描く際には、常にこの形状を前提に考えなければならない。

■財政赤字が支える長寿

長寿は素晴らしい。識者の中には、「国の豊かさは平均寿命で測るべき」と主張する者さえいるぐらいだ。

しかし、長寿を手放しで喜ぶわけにはいかない。長寿の維持には、巨額の費用がかかる。生活費もかかるし、医療、介護の費用もかかる。医療や介護にかかる公的な支出を個人消費に加えれば、高齢層の消費はどの世代よりも多い。

ライフサイクルを考えれば、高齢層の消費が多いのは自然である。費用を自らの貯蓄の取り崩しや世代内での共助で賄う限りは、社会も安定して回っていく。しかし、現実はそうなっていない。年金、医療、介護のいずれをとっても、払い込んだ保険料では支出をカバーできず、不足分を国庫が補っている。

その財源は、税収や国債の発行だ。税収の約半分は法人税や所得税で、勤労世代中心に負担している。国債の発行は、将来世代の負担である。いまの長寿は、若い世代やまだ生まれていない世代に負担を転嫁して、成り立っているということだ。

■90年代半ばが転機だった

政府も将来世代へのツケ回しを抑制するため、社会保障制度の改革を掲げる。だが、一向に追いつかない。

政府が毎年公表する「財政の中長期展望」は、高い成長シナリオを達成できれば、基礎的財政収支(プライマリーバランス)をゼロにできるとする。しかし、「展望」の描く高成長は滅多に実現せず、政府の借金は増え続けてきた。真の問題は、成長が実現しないことでなく、「高望み」の成長率を仮定しないかぎり財政収支の均衡を描けないことにある。

将来の世代にツケを回さないためには、社会保険料の払い込みと、保険給付のバランスを回復させる必要がある。そのためには、一人ひとりが長く働いて、給付を受ける側から保険料を納める側に回るほかない。

厳密な試算は他に譲るとして、ここでは大づかみに、何歳ぐらいまで働けばよいかをイメージしてみよう。

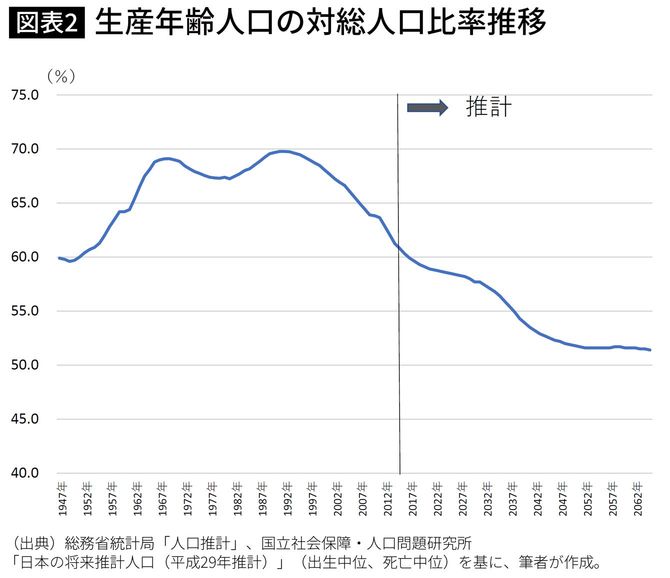

財政の悪化を端的に示すのは、赤字国債の発行である。赤字国債は1970年代半ばから十数年間発行されたあと、いったんゼロになった。しかし、1990年代半ばに発行が再開され、その後急激に増加した。1990年代半ばといえば、生産年齢人口(15~64歳)が減少に転じた時期である。生産年齢人口の総人口に占める比率も同時期から一貫して低下を続け、赤字国債の発行も増え続けてきた。

これは偶然ではない。1990年代半ば以降、税金や保険料を納める側の人口が減り、保険の給付を受ける側の人口が増えた。制度が「伸びきった」状態のまま、人口構成が転換点を過ぎ、世代間の負担の転嫁が始まったように見える。

■70歳代半ばまで働くこと

重要なことは、働く人の割合を1990年代半ばの水準に引き戻すことである。そうすれば、「働く人」と「働いていない人(乳幼児や学生および引退後の高齢者)」のバランスが回復し、財政も改善する。

ここでは、生産年齢人口を潜在的な「働く人」とみなし、生産年齢人口比率を1990年代半ばの水準に引き戻すことを考えてみよう。ただし、15~64歳という生産年齢人口の定義を残したままでは、実現できない。そこで、将来に限って、生産年齢人口の定義を拡張し、上限をどれぐらい引き上げれば計算が合うかを試算してみる。

ちなみに、従来の定義である15~64歳人口の総人口に占める比率の推移は、図表2のとおりである。ピークは1990年代半ばの約7割だった。これが足もとでは6割弱まで低下している。この水準は戦後最も低い。さらに、「脚の長い凧形」がほぼ完成する2045年には、5割強まで低下する。ただし、その後はおおむね横ばいで推移する。若い世代だけでなく、高齢者の数も減り始めるからだ。

したがって、2045年をターゲットに、潜在的な「働く人」の比率を90年代半ば並みの約7割に戻せれば、安定した財政状態を展望できるだろう。

以上を踏まえ、2045年をターゲットに、生産年齢人口の上限を何歳まで引き上げれば、約7割となるかを試算してみる。結果は75歳前後となった。大づかみにいえば、一人ひとりが70歳代半ばまで働く社会とすれば、子どもや孫の世代に大きな負担をかけずに、社会を回していけることになる。

■健康寿命を超えてしまうが

もちろん、健康状態は人それぞれに違うので、すべての国民に求めるべきことではない。また、そもそも健康寿命はまだ70歳代半ばに達していない。健康寿命は、2016年時点で男性72歳、女性74歳だ。

しかし、試算結果の意味は重い。私たちは、健康寿命を超えても、なお相当に長生きする社会に生きているということだ。そうした長寿の恩恵にあずかる以上、一人ひとりができる限り長く働く努力が欠かせない。そうしなければ、若い世代は、いまの高齢者ほどには、長寿の恩恵を受けられない。負担に耐えられず、いまの若者たちが高齢者になるころには、寿命の伸びが止まったり、短くなってもおかしくない。

医療費の負担割合などのさらなる見直しは、避けて通れないだろう。定年制も、単に廃止するだけでは足りない。能力に応じた賃金が徹底されなければ、企業は立ちいかなくなる。

社会を貫くパラダイムの一大変革となる。勝負の時は「脚の長い凧形」が完成する45年ごろまでだ。残された期間は20年強しかない。

----------

オフィス金融経済イニシアティブ代表、日本銀行元理事

1954年、福岡県生まれ。1976年、東京大学教養学部教養学科(国際関係論)卒業後、1976年、日本銀行入行。金融市場局長、米州統括役兼ニューヨーク事務所長、決済機構局長、金融機構局長、理事などを歴任。2012年、NTTデータ経営研究所取締役会長。2018年、オフィス金融経済イニシアティブを設立し、代表を務める。

----------

(オフィス金融経済イニシアティブ代表、日本銀行元理事 山本 謙三)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

1978年以来!中国で退職年齢を引き上げ、少子高齢化に伴う労働力不足などに対応

Record China / 2024年9月17日 5時0分

-

中国が定年退職年齢引き上げを決定

Record China / 2024年9月16日 5時30分

-

中国が定年退職を段階的に引き上げへ、その背後にある四つの動向とは?

Record China / 2024年9月15日 11時20分

-

「結局、年金はもらえるの?」現役世代1.4人で1人の高齢者を支える2050年日本の未来図

Finasee / 2024年8月26日 17時0分

-

60歳以上で働いている人はどれくらいいる?

オールアバウト / 2024年8月24日 20時30分

ランキング

-

1「ドーンという音がして黒煙が…」物流会社でガソリンを運ぶ大型トレーラー7台が焼ける 香川・坂出市

KSB瀬戸内海放送 / 2024年9月23日 9時40分

-

2能登豪雨、輪島市で新たに1人の死亡確認 死者は計7人に

毎日新聞 / 2024年9月23日 16時20分

-

3立憲民主党の新代表に野田佳彦・元首相…決選投票で枝野幸男氏を破る

読売新聞 / 2024年9月23日 15時43分

-

4「眠くて居眠りしてしまった」軽乗用車が横転 4台絡む事故 東京・墨田区の交差点

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年9月23日 14時26分

-

5立民現職代表再選ならず 代表選で泉健太氏は決選投票に進めず 当選1回吉田晴美氏も

日刊スポーツ / 2024年9月23日 15時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください