企画会議で却下、キングジムの「ボツ企画」はなぜヒット商品に化けたのか

プレジデントオンライン / 2021年5月23日 8時15分

※本稿は、坊垣佳奈『Makuake式「売れる」の新法則』(日本経済新聞出版)の一部を再編集したものです。

■「量産して大発表」の売り方が変化

インターネットによって作り手と受け手が直接的にコミュニケーションを取れるようになった時代において、これまであまりにも極端だった「売り方」が変わりつつあります。

大企業の例を出すとわかりやすいのですが、これまで世の中にものを出していくときには、量産し、大発表して、売り場の棚を他社から奪って売るというのが「商流の中身」でした。商品を世の中に出すのは一大事であり、作ったとしても広められない限りは売れませんから、プロモーションが重大なポイントでした。

つまり、資金的・人的な余力のある企業ほど、この「発表」と「プロモーション」と「棚獲得」という戦いにおいて優位ですから、大企業はより大企業としての戦い方ができ、そうでない企業はそれらに勝るアイデアでぶつかっていく、という状況です。

しかし、そういった従来の商流ではない「売り方」が生まれています。

Makuakeだけでなく、自社のECサイト、D2Cブランドのビジネスなど、インターネットを介して「もの、体験、情報」を消費者へ直接届けられる仕組みが増えてきました。限りのある棚を奪い合うことよりも、ユーザーのニーズや生活に寄り添うことを大切にできるようにもなりました。その環境を活かすために、企業規模の大小を問わず、「リスクを減らし、『スモール・スタート』」を勧めたいのです。

かつてのような「量産し、大発表して」の部分が変わり、「作ってみたから売ってみる」といったことに、ずっと取り組みやすくなってきたからです。

■大企業も「改良前の試作品」で挑戦を始めよう

「大企業の看板を背負う」という言い方を耳にしたことのある方も多いかと思います。そのようなブランドを強く重視する企業の場合、「このブランド名がついていながら、こんな実験的な商品を出してきた」と思われてしまうようなトライは、しにくくなっているでしょう。

確かに消費者が安定・安心して使えるようなものを連綿とリリースしていくのも、ブランドの保持には必要なことかもしれません。ただ、そうなると一つの商品を出すにも相当な年月と労力がかかり、「失敗できない」というマインドを生みます。俄然、製造プロセスは重厚長大となっていき、時間と労力を費やした以上は成功したいと慎重にもなります。

■「改良前の試作品」を出す

しかも、それが実を結ぶか否かは、すべて受け手に届いて、使われてからしかわからないものです。その環境に、Makuakeは違うルートを用意しているのだと思います。ブランド名を背負って商いをするような規模の企業でも、Makuakeを使って「改良前の試作品です」と堂々と表明して商品を見せられる。今までになかった「発売前フェーズ」の実験、あるいは従来型テストマーケティングから一歩進んだ「先行テスト発売」という仮スタート地点が設けられるようになりました。

応援購入の度合いや、寄せられた応援コメントを受け、消費者の実際の反応を見たうえで、量産するのか、さらに改良するのか、あるいはお蔵入りするのかを検討できるようになりました。そして、この環境を活かしたものづくりを行うのであれば、最も適する方法は「スモール・スタート」ではないかと考えるのです。

■「ボツ企画」だったキングジムの「カクミル」

それを示すのにぴったりの事例がMakuakeにあります。

株式会社キングジムは「ファイル」と「電子文具」を核とした、文具・事務用品のメーカーです。「独創的な商品を開発し、新たな文化の創造をもって社会に貢献する」をビジョンに掲げ、文房具の領域に留まらない積極的な商品開発にチャレンジしてきました。

キングジムは、Makuakeでも4回のプロジェクトを実施していますが、いずれも目標金額を上回っており、4回目には応援購入総額6000万円超を達成しています。

2回目のプロジェクトである、“気づかせメモ”の「カクミル」は卓上電子メモパッドです。メモや付箋に「あとでやること」「覚えておきたいこと」を書き留めていたのに、書きっぱなしで忘れてしまった経験はないでしょうか。「カクミル」は電子ペーパーを採用したデジタルメモパッドで、書いた内容にアラームを設定したり、ToDoリストとして使えたり、スケジュールも書き込めたりと、使う人の予定を確実にフォローしてくれる機能を持っています。付箋で予定やタスクを管理している人にはお勧めです。

実は、「カクミル」は社内での企画会議に通らず、「ボツ」を食らったアイデアでした。

キングジムは社長も含めて商品開発を活発に行う社風があるそうなのですが、社長をはじめとする取締役全員が揃う新製品の企画会議段階で「これは売れない」と落とされてしまいました。

ところが、開発者の方はどうしても諦めきれずに説得を続け、「売れるか売れないか市場に聞いてみよう」と、需要調査としてMakuakeを活用したといいます。「応援購入総額1000万円を達成したら商品化してもよい」という目標に対し、大ヒット。結果的に1300万円を超え、無事商品化に至りました。

■「軽やかな半歩」で隠れたニーズを探す

「カクミル」は、従来の商品開発ステップにおいては新製品会議での承認が下りずにお蔵入りとなってしまうところでしたが、市場ニーズが想像以上にあることがわかり、商品化が決まった事例です。この事例があったからこそ、キングジムでは画期的な新商品を作る際には、Makuakeなどの需要調査を必ず挟んでみようという流れが生まれつつあるそうです。

現代においてユーザーの好みは細分化しているため、すべてのニーズを満たすようなアイテムなど、そうそうあり得ないものです。周囲の反応がいまいちだったり、それこそ社長の御眼鏡に適わなかったりしても、欲しがるユーザーというのが一定数いる可能性は高いのです。その一定数が、自分たちが想定しているよりもずっと多く、また潜在的なニーズをすくいとってくれる可能性だってあります。

だからこそ、リスクを減らしてスモール・スタート。意を決した「大きな一歩」ではなく、テストマーケティングを同時に行うことを前提とした「軽やかな半歩」を踏み出すことが大切です。

■「幻のプロジェクト」はあっていい

企業の規模にかかわらず、「社内事情」は、どのような会社にもつきまとうものです。良い新商品のアイデアであっても、社内事情のどこかで引っかかってしまう。それが、Makuakeのようにプロトタイプでも出品できる受注生産方式ならば、無駄が起きずに需要調査ができる。中には、目標は達成したけれども、想定より需要がないと判断して、試作品だけで終える「幻のプロジェクト」があってもいいのです。

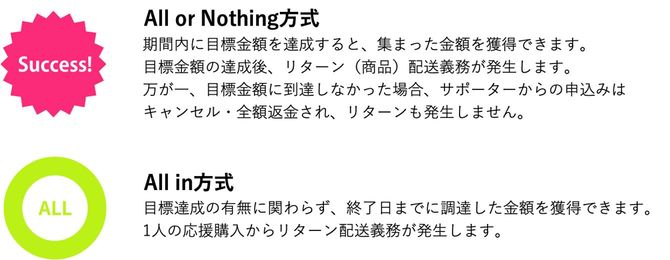

また、明確な目標を定めたうえで製造ステップを検討したいのであれば、プロジェクトのタイプを「All or Nothing方式」にする方法もあります。Makuakeをはじめとしたクラウドファンディングの仕組みを採用しているサービスであれば、サポーターから資金を得られる方法を複数用意しているのが一般的です。たとえば、Makuakeでは次の2パターンを設けています。

まず、All or Nothing方式は、あらかじめ設定した期間内に目標金額を達成すれば、プロジェクト終了日までに集まった応援購入額を、手数料を除き獲得できます。目標金額に到達しなかった場合、サポーターからの申し込みはキャンセル・全額返金され、リターン(商品)も手数料も発生しません。商品に必要な資金の最低金額が明確なプロジェクトに有効です。

■まずは世の中に出してみる

キングジムの事例の「カクミル」はAll or Nothing方式でした。社長からの「応援購入総額1000万円を達成したら商品化してもよい」という明確な目標を反映した形です。

もう一つのAll in方式は、目標金額に到達しなかったとしても、プロジェクト終了日までに集まった応援購入額を、手数料を除き獲得できます。そのため、達成・未達にかかわらず必ずサポーターへリターンを届けなくてはなりません。

こちらは目標を達成しなかったとしてもプロジェクトを実施できるため、すでにリターン製造の目処がたっており、お届けが可能な場合に有効です。現在のMakuakeのプロジェクトで用いられている多くはAll in方式です。

いずれの方法も一長一短ですが、結論としては「ユーザーに問うてみなければ実際のところはわからない」ということに尽きます。「社内」という世の中とは隔離された、狭い範囲の数人の会議で議論するだけでは見えないことは、数多くあります。付随する無駄をなくし、一旦世に出してみるというのは、特に「新しいものや体験」を生みたいのであれば必要なステップのはずです。

■問われる担当者の熱意と本気度

ここで欠かせないのが、「旗をたて、やりたいことを宣言する」という姿勢です。旗をたてる人の熱意や本気が、周囲を巻き込んで動かしていきます。そこにMakuakeのような手段が加わることで、トライへのハードルはさらに下げられるのです。

Makuakeのプロジェクト実行者たちの姿を見ていると、「うまくいくか、いかないか」というテストに取り組んでいるというよりは、「うまくいかせる」という気概でいらっしゃるように感じます。

事例に挙げたキングジムの「カクミル」は、社員の東山慎司さんが企画したものでした。東山さんご自身も、プロジェクトが始まって以降はうまくいかせるために精力的に活動を続けていらっしゃったことを思い出します。

----------

株式会社マクアケ 共同創業者、取締役

同志社大学卒業後、2006年にサイバーエージェント入社。サイバー・バスほかゲーム子会社2社を経て、2013年マクアケの立ち上げに共同創業者・取締役として参画。主にキュレーター部門、広報プロモーション、流通販売連携関連の責任者として「アタラシイものや体験の応援購入サービス『Makuake』」事業拡大に従事。著書に『Makuake式「売れる」の新法則』

----------

(株式会社マクアケ 共同創業者、取締役 坊垣 佳奈)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【目標金額795%達成】テレビや新聞で紹介された新感覚調味料『ネオ柚子胡椒』Makuake先行販売が終了!

PR TIMES / 2024年5月30日 18時45分

-

簡単3ステップで美味しいコーヒーができる。台湾生まれのコーヒーメーカーがMakuakeで大人気

IGNITE / 2024年5月30日 0時0分

-

【開始9日間で目標達成率3000%】"ずぼら"なコーヒー好きに送る、台湾生まれの全自動コーヒーメーカーがマクアケにて販売中

PR TIMES / 2024年5月24日 17時45分

-

マクアケと損保ジャパンが提供する「マクアケPL保険制度」にリコール発生時の回収費用をカバーする「リコール特約」を新設~実行者の新しい挑戦の後押しとサポーター保護の両立を目指す独自制度を強化~

PR TIMES / 2024年5月16日 14時15分

-

ヒト幹細胞培養液配合!1本3役の機能性リップトリートメント Makuakeでの反響を受け、5月13日より一般販売を開始

@Press / 2024年5月16日 10時0分

ランキング

-

1「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

2サクラクレパスの「こまごまファイル」が“想定外”のヒット、なぜ?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月1日 8時10分

-

3秋田で半世紀親しまれる「うどん・そば自販機」、「断腸の思い」で50円値上げ

読売新聞 / 2024年6月1日 13時57分

-

4食卓に「オレンジショック」=果汁が品薄、価格高騰

時事通信 / 2024年6月1日 13時55分

-

5「みどりの窓口削減計画」はなぜ大失敗したのか…JR東が誤解した「5割がえきねっとを使わない」本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください