DXコンサルが「デジタル苦手おじさん」を説得するときに使う4つの方法

プレジデントオンライン / 2021年6月15日 9時15分

※本稿は、鈴木康弘『成功=ヒト×DX デジタル初心者のためのDX企業再生の教科書』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■売上5~10%増、コストは10~15%削減

新型コロナウイルスの感染拡大により、デジタル化の動きがますます加速しています。その動きは、「デジタル変革」に形を変えつつあると言っていいでしょう。

デジタル変革とは、DX(Digital Transformation)のこと。そしてDXとは、わかりやすく言うと、「デジタルによって仕事や生活が変革されること」です。

それまで店頭のみで販売を行っていた企業がネットショッピングを始めたり、対面での会議をやめて、Zoomなどを使ってオンライン会議を行ったりすることなどが該当します。

一般的には、デジタル改革による売上の向上は5~10%、生産性向上によるコスト削減効果は10~15%と言われています。当社のクライアントでもほぼ同程度の効果でしたが、コロナを経て、大きく成長した企業も少なくありません。

■DXに参戦した企業の9割は迷走中

たとえば、当社のあるクライアントのEコマース(ネットショッピング)の売上は、コロナ禍でも50%以上の高い伸びを示しています。また、別のクライアントでは、社内コミュニケーションのデジタル化をはかることで、会議や出張が劇的に減り、販管費を10%近く削減しています。

移動や外出制限などの急激な変化を強いられたコロナ禍で、各企業は既存のやり方を壊し、ビジネスを変革せざるを得なくなりました。そんな中、一歩を踏み出してデジタルを活用したことで、成果を大きく上げた事例と言えます。「正しいやり方」でデジタル改革を進めれば、企業として着実に大きな成長が見込めるのが、真のDXだと私は考えています。

ここ数年、多くの企業がその重要性に気づき、DXに舵を切り始めました。

ところが、DXに取り組み始めた企業の9割が迷走してしまっています。

いったいなぜでしょうか?

その理由には色々ありますが、一つは、「抵抗勢力」への向き合い方に問題があると考えています。

■成功体験のある組織ほど、抵抗勢力は肥大する

いざ、経営者やリーダーが会社にDXを進めると宣言したとしても、社内は必ずしも賛同者ばかりではありません。DXを推進する過程では、必ず抵抗勢力が生まれます。「今のままでも十分結果が出ているではないか」「やったことのないことはできない」などと言って、進むべき道を阻むでしょう。面と向かって反対と言う人もいれば、反対とは言わなくても協力しない人、状況を傍観するだけの人など、色々な人が出てきます。

「なぜ? 会社のためにやっているのに」と思う方もいると思いますが、とくにDXは企業を変革する意味合いも強いため、抵抗勢力を生みやすいのです。

そもそも組織は、変革を好みません。とくに成功体験を持った組織ほど、その抵抗は大きいものになります。加えて、アナログからデジタルに変わるという今の時代が求める意識転換は、多くの人を不安にさせており、その分、抵抗も激しくなります。それは、やがてDXのプロジェクトが進むとともに、大きな抵抗勢力となり、プロジェクトの前に立ちはだかってくるのです。

■対処法は「穏便な施策」から「強硬な施策」へ

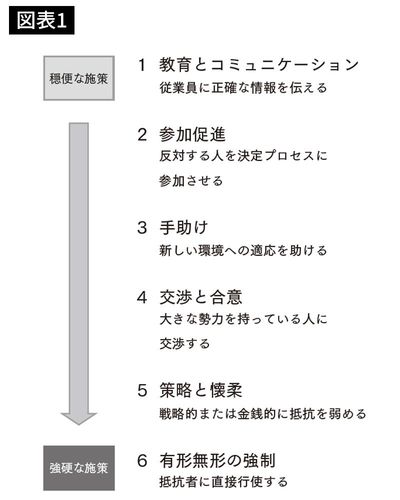

リーダーシップ論の世界的権威であり、ハーバード大学ビジネス・スクールのジョン・コッター名誉教授は、抵抗への対処について、「穏便な施策」から「強硬な施策」に対処していく必要があると説明しています(図表1参照)。

具体的には、社員に正確に情報を伝え、不安を取り除くために参加を促進して、新しい環境への適応を手助けしていくことから始めます。組織的な抵抗に対しては、大きな勢力を持っている人に交渉し、戦略的に抵抗を弱め、最終手段として組織的な強制力を働かせ抵抗を抑え込んでいくことが有効です。

抵抗への対処は、これらの方法を理解したうえで、相手の立場に立ち、段階的な対処をしていくことが大切です。

■自分より年齢も役職も上の“抵抗勢力”に苦戦

私もDXを推進する過程で、抵抗勢力にはずいぶんと悩まされました。自分より年齢も役職も上の人が抵抗勢力となるケースが多いからです。その理由は、「もしプロジェクトが成功した場合、自分たちの地位が脅かされる」「デジタル化された場合、自分はついていけない」などといった不安の気持ちでした。この不安な気持ちが、抵抗勢力を生み出してしまうのです。

私が大企業でDXを進めていた頃の話です。プロジェクトが進み、周りの理解も得られるようになってきたと思っていた矢先、私たちの前に大きな壁が立ち塞がりました。変革に対する人の抵抗です。

私は元々グループで育った人間ではなく、外部から転職してきた人間です。いわば“外様”である私がプロジェクトを推進することを面白く思っていない人たちが、プロジェクトが進むに従って、“抵抗勢力”として立ちはだかったのです。そのほとんどが、自分より年上で、役職も上の人たちでした。

自分より若く、在籍期間も短い担当者が何か新しいことを始めると、前から会社にいる人は、どんなふうに捉えるでしょうか。おそらく、自分たちの培ったものを壊そうとしているように感じさせてしまっていたのではないかと思います。

この勢力には参りました。面と向かって意見を言うのではなく、表には出ない老練な手口で足を引っ張ってきたからです。

■社長を味方につけ、1年半の“粘り勝ち”を達成

「それは素晴らしい」と私の意見を褒め称えながらも動こうとしないのは日常茶飯事で、ときには、「鈴木は銀座で飲み歩いており、リーダーとして問題がある」といった怪文書を流されたりもしました(ちなみに私はお酒を飲まないので、飲み歩くことは不可能なのですが)。

悩む日が続き、当時の社長に相談させてもらいました。その社長は人格者で、悩みの相談にも懇切丁寧に応じてくださいます。お話しするうちにいつの間にか頭の中が整理されて、悩みが消えてしまうのです。このときも、抵抗勢力の扱いについて話を聞いてくださいました。

そして、コミュニケーションの大切さを改めて痛感した私は、「毎週金曜日の朝8時から1時間、プロジェクトの進捗報告をさせてください。そのときには、各事業会社の社長も同席させてもらえないでしょうか」とお願いをしました。すると社長は「わかりました。そうしましょう」と、笑顔で了承してくれたのです。

その後、事業会社の社長同席のもと、プロジェクトの進捗報告を続けました。私の覚悟が伝わったからでしょうか。1年半、毎週欠かさずに継続するうちに、やがて抵抗勢力は大人しくなっていったのです。

■成功した時の達成感は圧倒的に大きい

こういった話を聞くと、「DXなんてやりたくない」と思うかもしれません。できれば何の摩擦を起こさずに進めたいとも思うかもしれませんが、変革に抵抗はつきものです。人並み以上に苦労したとしても、プロジェクトメンバーと苦労を共にして、その後成功に向かったときには、通常の仕事では得られない達成感とやりがいを感じることができます。そのためにも、抵抗勢力に対して逃げてはいけません。

私は、大きく次の4つの方法で、抵抗勢力との折り合いをつけるようにしています。

■1.変革する必要性とメリットを伝える

大前提として、社内で変革の意義と内容をしっかりと、粘り強く伝えることから始めます。各々の社員の立場に立ち、なぜ変革が必要なのか、具体的に何をすればいいのかを丁寧かつ粘り強く説得していきます。

次に、変革状況を報告し、現場の人たちにもプロジェクトに参加してもらいます。DX推進チームのメンバーが実際に改革の現場に入り、先頭に立って一緒に行動していくことも有効です。多くの場合は、この時点で社内の雰囲気はがらりと変わり、変革は大きく前進しているはずです。

大きな権力を持つ役員や中間管理職が変革に抵抗を示す場合は、その人物や組織にとってのメリットを明確にします。多くの場合、変革後の状況をイメージができないために、変わることを恐れているにすぎないのです。具体的に何を新しく始め、何が変わらず、何を捨てるのかを話し合っていきます。できれば、その話し合いで先方が答えを出すようにできると望ましいです。そういった人は、社内の影響力が大きいからです。彼らを説得することができれば、これほど頼もしい味方はいません。さらに変革は大きく前進していくことでしょう。

■2.決定権がある人の集まる場で報告をする

先ほど事例としても挙げたように、決定権がある人の集まる場で報告をして、その場で承認を得るという方法も有効です。人は、決定の場に自分が参加していれば満足し、反対意見を言わなくなります。また、抵抗勢力で一番影響力がある人と、個別で毎日のように話をすることも効果的です。定期的に相談し、意見を求め、その意見を取り込むことで、やがて一番の応援者になってくれます。

■3.覚悟を持ち、毅然とした態度をとる

どんな状況であれ、経営者やDXの推進者は、相応の覚悟を持ち、毅然とした態度を取り続けることが求められます。

とはいえ、覚悟は目に見えないものです。そこで、覚悟は常に言葉にするよう推奨します。とくに経営者が、ことあるごとに変革の意識を言葉にし続けることは、本人が思っている以上に効果があります。私自身の経験やクライアント先での状況を見ていても、それは明らかです。会議で毎週、覚悟を言葉にしていると、最初は「トップが何か急に言い出した」と思われていても、3カ月後くらいには「本気なんだ」と、その覚悟が伝わります。

■4.プロジェクト責任者である経営者から話をしてもらう

1~3の方法を取っても抵抗する人には、最終手段として、組織としての強制力を働かせます。具体的には、トップに登場してもらうといった対応を行います。

これは、早い段階で使うとかえって恨みを買うことになるので、「ここぞ」というとき以外は使わないほうがいいでしょう。最終手段として置いておくことをおすすめします。

相対性理論でおなじみの理論物理学者アルベルト・アインシュタインの言葉に、「いつだって、偉大な先人たちは凡人たちの熾烈な抵抗に遭ってきた」というものがあります。新しいことに挑戦すると、抵抗勢力は必ず生まれてきます。それを前提とした対処方法を事前に準備しておくことで、プロジェクトはスムーズに進みやすくなります。抵抗はあって当然だと考え、前を見て進んでいきましょう。

----------

デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長

1987年富士通に入社。96年ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。99年ネット書籍販売会社、イー・ショッピング・ブックス(現セブンネットショッピング)を設立し、代表取締役社長就任。2006年セブン&アイ・ホールディングスグループ傘下に入る。14年セブン&アイ・ホールディングス執行役員CIO就任。15年同社取締役執行役員CIO就任。16年同社を退社し、17年デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。著書に、『アマゾンエフェクト! 「究極の顧客戦略」に日本企業はどう立ち向かうか』(プレジデント社)がある。

----------

(デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長 鈴木 康弘)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

冨山和彦の【わたしの一冊】『「働き手不足1100万人」の衝撃』

財界オンライン / 2024年7月27日 11時30分

-

編集部おすすめ 『今週の一冊』

財界オンライン / 2024年7月14日 11時30分

-

「リテールメディアサミット2024」10月8日(火)・9(水)に開催

PR TIMES / 2024年7月10日 10時45分

-

石田三成が最高の布陣を敷いた関ヶ原で負けた納得の理由…「自分は正しい」が強すぎて人心掌握に失敗

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 8時15分

-

「DXの取り組みを実行済」企業は半数足らず 推進担当者は「トップが抵抗勢力と戦ってくれなきゃ無理」

J-CASTニュース / 2024年7月1日 12時10分

ランキング

-

1「子どもが野菜を食べてくれない」悩みへの回答 科学的に正しい「野菜嫌いをなくす5つの方法」

東洋経済オンライン / 2024年7月27日 15時0分

-

2G20、「デジタル課税」早期実現への決意示す…3会合ぶりに共同声明採択し閉幕

読売新聞 / 2024年7月27日 15時0分

-

3スズキ、コンパクトSUV「フロンクス」の最新情報を公開

財経新聞 / 2024年7月27日 16時36分

-

4〈最低賃金1054円に〉過去最大増なのにパート、アルバイトから大ブーイングのワケ「扶養控除ライン据え置きはオフサイドトラップ」「政治家の報酬だけは世界トップクラスだけど、賃金はオーストラリアの半分」

集英社オンライン / 2024年7月26日 18時56分

-

5「半端な対策では命にかかわる」 山善の”プレミアム水冷服”がたちまち完売、現場のニーズとどう合致した?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月27日 6時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください