気軽に買える「睡眠改善薬」について、専門医が「できれば使わないで」と顔をしかめる理由

プレジデントオンライン / 2021年7月5日 9時15分

■睡眠改善薬は服用した翌日の昼になっても眠気が残る

4月から新年度がスタートし、特に環境が変わった人はこの1カ月、睡眠に悩んでいないだろうか。日々、強い緊張にさらされ、熟睡感が得られないことがしばしばあるかもしれない。

たとえば翌日に大事な仕事を控えている、でもどうしても眠れないとき、安易に市販の睡眠薬(睡眠改善薬)を服用するのはどうだろうか。

「それは“失敗のもと”ですね」

と、秋田大学大学院医学研究科の三島和夫教授が指摘する。

「市販の睡眠改善薬は、服用した翌日の昼になっても眠気が残り、パフォーマンスが低下しやすいのです」

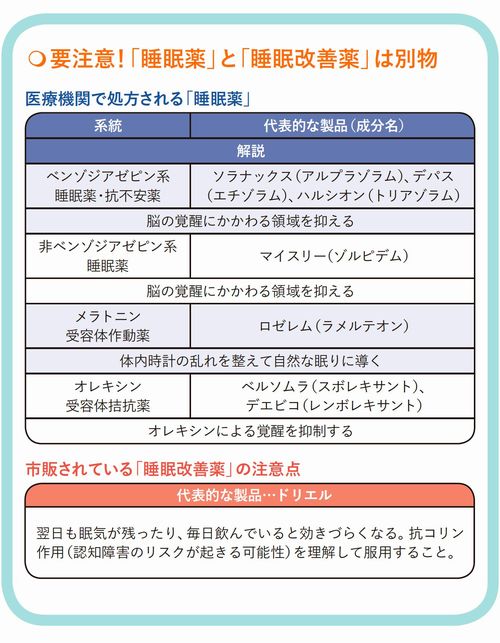

まず知っておきたいのが市販の睡眠改善薬と、医療機関で処方される睡眠薬は全くの別モノであること。睡眠改善薬として代表的な「ドリエル」には抗ヒスタミン剤(ジフェンヒドラミン塩酸塩)が含まれており、もともとはアレルギーを抑える薬効成分が眠気を引き起こす“副作用”を利用している。

「抗ヒスタミン剤というのは、脳の中で最も強い覚醒物質であるヒスタミンをブロックして眠気をもたらします。たとえ血液中の濃度が低くなっても、脳への作用が残ってしまうので、長時間眠気やパフォーマンスの低下が起きるのです」(三島教授)

■自分の「最適な睡眠時間」を知るにはどうすればいいか

大阪回生病院睡眠医療センター部長の谷口充孝医師も、「市販の睡眠改善薬というのは、それほど“いい薬”ではない」と話す。

「医師であれば抗ヒスタミン剤をかゆみが強いときには使いますが、睡眠薬としては処方しないものです。一般的には安全性が高いから市販薬となるわけですが、睡眠薬の場合はそうでもありません。しかも市販の睡眠改善薬に含まれる抗ヒスタミン薬には、抗コリン作用もあります。これは、記憶に関連するアセチルコリンの働きを抑える作用で、そういった作用を含む薬剤を服用すると、認知症のリスクが上昇するというデータもあるのです」

一時期の不眠であれば、「仕方ない」とわりきることも必要だ。「睡眠負債」という言葉がブームになり、“寝不足は悪いもの”という意識が広まった。だが、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の櫻井武教授によると「睡眠不足が多少続いても、その後に十分な睡眠をとればリセットできる」という。

「睡眠負債の定義に関して、みなさんが理解されているような、通常の睡眠が足りない、(睡眠時間の)“負債”という考えもあります。一方で、“睡眠圧”という意味もあるのです。長い時間活動するほど睡眠圧が強くなって、その“圧”によって眠れる。睡眠圧という意味なら、睡眠負債があるからこそ眠れるという側面もある」

「睡眠の質を高めること」を目標にするのではなく、「日中の覚醒」に目を向けることが大切、と櫻井教授は言う。

「睡眠の目的は睡眠自体ではなく、目が覚めた後の覚醒のクオリティを高めること。たしかに睡眠は大切ですが、その内容や時間を意識しすぎると、こだわりが生まれ、脳が覚醒して『眠れない』ことにつながります」

■電車などの居眠りでは「夜の睡眠」の不足は補えない

巷の情報に振り回されず、自分の最適な睡眠時間を知っておこう。

昼間、眠気に襲われず本来の作業がしっかり行えれば、あなたの睡眠時間は足りている。逆に日中に眠くて仕方がない、または休日にいつもの起床時間より30分以上遅く起きてしまうのであれば、睡眠時間が不足している。

寝不足であれば「昼寝」で補いたいが、20分以内に起きること。「睡眠慣性」といって、深い睡眠に入って脳の機能を落とすと、覚醒に時間がかかり、昼寝後の目覚め感がかえって悪くなる。

「夜間の睡眠にも支障が出ます」と、櫻井教授。

「睡眠は、浅いステージから深いステージへと移行します。最も浅いステージはほんの数分で終わり、次のステージも10分程度。寝つくのに5分かかるとして、ここまでで合計20分程度。そのあとは深いノンレム睡眠になります。昼寝でそこまで入ってしまうと、脳は本来の7時間かけて行う睡眠のモードになってしまうのです」

電車などの居眠りであっても、長時間眠らないように気をつけたい。

■「眠れない」と悩む人が普段から心がけたい3ポイント

さて、短期間の不眠であれば気にしなくていいが、週半分以上の不眠があり、それが3カ月以上続く場合は「不眠症」に陥っている可能性がある。かかりつけ医に相談しよう。

医療機関で処方される睡眠薬は4つ――「ベンゾジアゼピン系」「非ベンゾジアゼピン系」「メラトニン受容体作動薬」「オレキシン受容体拮抗薬」――があるが、そのうちベンゾジア系・非ベンゾジア系は依存性があり、長期間服用するのは望ましくないことを知っておきたい。よく眠れるのが“いい薬”ではないのだ。

「メラトニン受容体作動薬」「オレキシン受容体拮抗薬」などの依存性が少ない、新しいタイプの薬を使ったり、薬の減量・卒業を視野に入れて治療を勧めてくれるのが心ある医師だ。あなた自身も将来的に睡眠薬を飲まずに眠れることを目標にしよう。

眠れないと悩むなら、普段の生活習慣で心がけたい点が3つある。

1つめは、「寝る場所」の認識だ。櫻井教授は15分眠れなかったら居間に戻る(布団から離れる)ことを勧める。

「苦労なく眠れる人は気にする必要はありません。でも眠れなくて悩んでいるなら、寝室で“寝れない体験”を繰り返さないこと。眠くてしょうがなくなるまで寝室にはいかない。寝つけないなら一旦寝室を離れて、居間で好きなことをし、また眠くなったら寝室に戻る。それを繰り返せば眠気がたまり、必ず眠れます。“寝室で眠れた”という成功体験を積むことが大切です」

■「寝酒」はNGだが、「軽い晩酌」ならOK

2つめは、「朝起きる時間」を決め、毎日それを守ること。

「たとえ寝つきが悪い日があっても、多少寝不足でも、同じ時間に朝の光を浴び、食事を取ることで体内時計のリズムが正確に刻め、夜に眠くなります」(谷口医師)

3つめは、「寝酒」を避ける。

「アルコールを飲むと寝つきはよくなりますが、睡眠薬代わりに飲んでいると依存性が高くなって、飲む量が増えます。寝酒でなく晩酌ならOK。できれば夕食とともに20時ごろまでにお酒を終え、4時間くらい空けてから眠るといいですね」(三島教授)

最後に、年とともに人は多くの睡眠時間を必要としなくなるが、現役世代で急に不眠症状が出てきた場合、背景に「うつ」が隠れていることもある。また日中にしっかり起きていられないようなときは、過眠症や睡眠時無呼吸症候群などの疾患の可能性、そのほか、高血圧や心疾患、逆流性食道炎、糖尿病などの生活習慣病も不眠に影響することを知っておきたい。

※プレジデント誌はエスエス製薬に「ドリエル」の認知症リスクについて電話で問い合わせたが、「回答までに時間を要するため、今回の質問については回答を控えさせていただきます」と答えるだけだった。

----------

ジャーナリスト

1978年生まれ。「サンデー毎日」記者を経て、2018年よりフリーランスに。著書に『週刊文春 老けない最強食』(文藝春秋)、『救急車が来なくなる日 医療崩壊と再生への道』(NHK出版新書)、『室温を2度上げると健康寿命は4歳のびる』(光文社新書)など。新著に、プレジデントオンラインでの人気連載「こんな家に住んでいると人は死にます」に加筆した『潜入・ゴミ屋敷 孤立社会が生む新しい病』(中公新書ラクレ)がある。

----------

(ジャーナリスト 笹井 恵里子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

体調不良の原因が不眠にあるとは…土井貴仁さん不眠症との闘いを語る

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年12月30日 9時26分

-

「昼間の睡魔」を解消できる"正しい休日の眠り方" たった3つの質問で「自覚ない睡眠負債」が判明

東洋経済オンライン / 2024年12月29日 10時0分

-

睡眠トラブルを抱える人の半数以上が「頭痛」も経験、その関係は

マイナビニュース / 2024年12月23日 12時42分

-

不眠症治療薬「クービビック(R)錠25mg、50mg」新発売のお知らせ

PR TIMES / 2024年12月19日 14時15分

-

女優ファン・ジョンウム、離婚後の近況「20年ぶりに睡眠薬を服用した」

Wow!Korea / 2024年12月19日 6時2分

ランキング

-

1あおり運転が原因で大人3人が涙…「あおってきた意外な人物」とその理由とは

日刊SPA! / 2025年1月5日 8時52分

-

240代「唇がいつの間にか老けてる問題」セザンヌの“600円ペンシル”で大改善。あるとないとで全然違う

女子SPA! / 2025年1月5日 15時46分

-

3脳疲労の具合は頭を触ることで確かめられる 過去への後悔、スマホ閲覧、スポーツでも脳は疲労する

東洋経済オンライン / 2025年1月5日 13時0分

-

4極寒だけど暑い!? 北海道旅行するなら知っておくべきこと【服装・防寒対策】

北海道Likers / 2025年1月5日 20時0分

-

5【ビアードパパ】ファン投票1位「生チョコシュー」が復活!7年ぶりに期間限定で販売だって。

東京バーゲンマニア / 2025年1月5日 19時49分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください