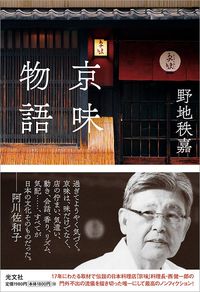

「おいしいもんと珍しいもんは違う」三ツ星を断った伝説の店「京味」の哲学

プレジデントオンライン / 2021年6月23日 11時15分

※本稿は、野地秩嘉『京味物語』(光文社)の一部を再編集したものです。

■あのジョン・レノンも通った最高峰の店

東京、新橋の路地にあった京味。

「日本料理の最高峰」

そう考えていたのはわたしだけではない。名だたる食通は誰もがうなずくだろう。京味の店内には常連の名前を記した赤い提灯が下げてあった。いずれも食事に関して一家言を持ち、マナーもよく、外食ジャーナリズムを仕事としていない人たちだった。本当の食通で、かつ、主人の西健一郎が「この人なら」と認めた人でもある。京味が日本料理の最高峰だったのは、来ていた人たちの力が大きい。

主人、西健一郎はミシュランのグルメブックへの掲載をあっさりと断り、メディアへ出ることを控えた。若い頃は別として、料理番組には出ていない。料理の本も数冊はあるけれど、自分から進んで「本を作りたい」とは言わなかった。

京味と比較できる日本料理店があったとすれば、それは湯木貞一が存命だった頃の吉兆、高麗橋店くらいだろう。実際、湯木は京味に来て、「うちの店をやってみるか」と聞いたこともあった。

京味には国内に限らず、世界各国から客がやってきた。皇族、裏千家家元を始めとする国内の有名人、文化人が食事をしにきた。外国人でもジョン・レノンを筆頭に著名な人たちがやってきた。

しかし、西の態度は変わらなかった。ジョン・レノンの場合は西が本人を知らなかったから、部下に「あのメガネのきたない格好の外国人はなんだ?」と訊ね、次いで、「食べ方がきれいだな。そうでなかったら、追い出してる」と言い放った。

■他人の評価にはつねに恬淡としていた

西は誉められたからといって簡単に喜(よろこ)ぶ男ではなかった。他人の評価にはつねに恬淡としていた。「そうですか」ときわめて素っ気ない。こう続けるだけだった。

「みなさんの口に合う料理かどうか知りませんけど、でも、また来てくださると、それはとってもありがたいですわ」

京味がなくなった今、かつての味を思い出そうとするのならば、独立した弟子たちの店へ行くほかはない。

そこへ行けば西が鍛えた弟子たちが京味の料理を再現している。弟子たちの店はいずれも評判がよく、予約が取りにくい人気店になっている。

わたしは麻布十番にあった「京津田」(今はない)、「笹田」「井雪」「くろぎ」「星野」「味ひろ」「味享みたか」「御成門はる」と食べに行った。

弟子の店は京味の料理のすべてを受け継いでいるわけではない。けれど、西の味の香りをかぐことはできる。

■弟子が師匠を抜いた瞬間

西が亡くなった直後、井雪で食事をしたことがある。それまでにも井雪では何度となく食事をしたけれど、京味で出していたものをそのまま出すことはしていなかった。主人の上田真寛には彼なりの考えがあったのだろう。

京味の代表的な料理、芽芋の吉野煮や、うすい豆煮などが出てくることはあっても、違うものに仕立てていた。いずれも上田の料理だったのである。ところが、その日、出てきた雲丹を載せた賀茂茄子の田楽は西健一郎が作っていたものとまったく同じ味で、しかも、わたしには京味よりもおいしく感じた。雲丹、茄子、味つけの味噌のバランスが絶妙だった。弟子が師匠を抜いた瞬間にでくわした。

ああ、そうなんだと思った。優秀な弟子は師匠の味をそのまま作ることはできる。しかし、師匠が作っているものとまったく同じにはしないのだ。もしくは自分の店では出さない。師匠がなくなって初めて、師匠の味をそのまま受け継ぐ。

企業でも創業者の親がいる二代目は「物足りない」「父親には及ばない」と言われる。しかし、それは仕方のないことだ。では、どうすればいいのか。井雪の上田がやったことを頭に置いて考えると、次のようになる。

親が生きている間はなるべく違うことをやる。親が完全に引退する、もしくは亡くなったら、二代目は親がやっていたことをそのままやれるし、それ以上のこともできる。井雪で雲丹茄子を食べて、とても勉強になった。

■西が説いたのは3つだけ

さて、今や日本料理の世界では京味の出身者がメインストリームに躍り出ている。わずかな期間しか修業していなくとも、「京味にいた」と噂が広まれば、すぐに満席になってしまう。

彼らを育てた西健一郎がつねづね語っていたことは3つ。

「季節の素材が料理を教えてくれる」

「おいしいもんと珍しいもんは違う」

「料理人は一生、勉強だ」

筍、山菜、鮎、鱧、松茸、栗、松葉蟹などの食材は季節の味だ。価格の高い「はしり」よりも、西は「さかり」の素材を使う。目の前の材料を見て、考えて、料理をする。キャビア、フォアグラ、トリュフを使うことはない。だが、鯛の子、魚の星(鰺の心臓)、松露は使う。

前者は高級な珍しいものだ。一方、後者は料理をするのに手間がかかるけれど、ちゃんと仕込みをすればおいしく食べられる素材だ。

20数年間、わたしは西健一郎の料理を食べてきた。西の料理は「京料理」の範疇に入る。だが、出てくる料理は京都の素材を使って彼が独創したもの、そして、西の父親、音松の料理だ。

高級日本料理店で出しているのは高級素材だ。だが、西の料理は誰もが買うことのできる普通の値段の素材を知識と技術でおいしくしたものだ。誰だって、京味の料理を食べれば感動しただろう。

■料理以上に感動したその人柄

わたし自身は料理よりも、西健一郎の人柄に触れて感動したことの方が多かった。

ひとつめは市川海老蔵丈の夫人、小林麻央さんが亡くなった翌日のことだった。代官山にある実家で密葬が営まれたのだが、西健一郎は杖を突き、タクシーに乗ってやってきた。手を合わせてお別れをした後、「早いなあ、早い」と呟いた。そして、「みなさんでどうぞ」と塗りの重箱に入れた手製の弁当を置いていった。

市川家は京味の顧客であり、西は家族全員をよく知っていた。それで、弔いにやってきたのである。

西が帰った後、その弁当の中身を見た。申しわけないと思ったけれど、あまりにも美しく、おいしそうに感じられたので、ずうずうしいとは思ったけれど、ついつい手を出してしまった。盗み食いしたわけではない。市川家の季実子夫人からすすめられたから食べたのである。

■不幸の時こそ弁当を携えて駆けつける

海苔で巻いたおにぎりと玉子焼きを口に入れ、味わっているうちに泣けてきた。麻央さんが亡くなって、市川家は悲しみに包まれていた。そのうちに、西健一郎がおにぎりを握る姿が浮かんできた。

病院に入るまで、彼は休みの日以外、毎日、京味のカウンターに立っていた。だが、長年、続けてきた仕事で、心臓とひざがよくなかった。ひざの手術を二度、心臓の手術を二度やっている。晩年は満身創痍という感じだったが、それでも料理には熱中していた。

そういう身体であっても、長年の顧客に不幸があったと聞けば、手製の弁当を作り、自ら携えていくのである。

顧客が昇進した、あるいは叙勲があったなど、お祝いの席に赤飯や弁当を届ける料理人はいる。しかし、顧客が不幸に遭い、力を落としている時、また、明日のことなどどうでもいいと考えてしまう苦しい時期に、そっと弁当を届ける料理人は西健一郎の他にいるだろうか。

日本に何万人の料理人がいるかどうかは知らない。しかし、客がつらい状況にいる時に、声をかけるのではなく、弁当を届けに来る料理人は決して多くはない。

■「食べませんか」と呼ばれ店に行くと…

ふたつ目のエピソードはアートディレクターの長友啓典さんが亡くなった時のことだ。長友さんは西健一郎が新橋に店を開いてからの親友で、包装紙や名刺のデザインを頼まれていた。そして、長友さんもわたしをよく京味に連れていってくれた。

亡くなった後、西から「ご飯を食べませんか」と電話があり、京味の2階にある座敷に出かけていった。座敷に入ったら、長友さんの写真があり、その前に海苔巻きが供えてあった。

「『青辰』にはかなわんけれど、僕でも普通以上においしい巻き寿司は作れる」

西さんはそう言いながら、巻き寿司をすすめた。

「青辰」とはかつて神戸にあった穴子寿司の店で、西健一郎が「あれほどおいしい寿司は食べたことがない」と評する店だ。

海苔巻きは玉子、三つ葉、干瓢、高野豆腐が具になっていた。

食事をつきあってくれた西の次女、麻里子とわたしはまるで、長友さんがそこにいるかのように、写真に話しかけながら、巻き寿司を食べた。1階で仕事をしていたので、時々、顔を出しては「長友先生はおもろい人だった」と話をして、また、調理場へ戻っていった。

顧客が亡くなったと聞いて、座敷を押さえて、わざわざ好物を作る。それも西らしいと思う。

■お客を叱る一本気な姿勢

3つ目は西健一郎という人の一本気な姿勢を表すものだ。この話は長友さんから聞いた。

「野地くん、こんな話、知ってる?」

――西さん、おもろいねん。どっかの社長が接待で京味を使って、「今日はこんな店にわざわざおいでいただいて」と相手に言ったらしいんよ。西さん、カウンターのなかで聞いていたらしくて、こう言ったそうや。

「社長、こんな店とはどういう意味ですか? あなたはうちの店がおいしいと思ったから、お客さんを連れてきたんじゃないですか? それなのに、こんな店とはどういうことですか?」

社長さんは面食らって、困った顔をしていたらしいけれど、でも、西さんらしいと思わへん?

妻のことを「愚妻」と呼んだり、息子を「愚息」と言うのと、同じ感覚で、その社長は京味を「こんな店」と表現して紹介したのだろうが、一本気な西さんにとっては憤慨するべき事案だったのである。

----------

ノンフィクション作家

1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。著書は『トヨタの危機管理 どんな時代でも「黒字化」できる底力』(プレジデント社)、『高倉健インタヴューズ』『日本一のまかないレシピ』『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『一流たちの修業時代』『ヨーロッパ美食旅行』『ヤンキー社長』など多数。『TOKYOオリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。noteで「トヨタ物語―ウーブンシティへの道」を連載中(2020年の11月連載分まで無料)

----------

(ノンフィクション作家 野地 秩嘉)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本のメディアは「営業」をナメすぎている…ホリエモンが「倒産寸前のラジオ局」を3カ月で黒字化できた理由

プレジデントオンライン / 2024年7月14日 9時15分

-

なぜ福岡で「豚骨ラーメン離れ」が起きているのか…「ニオイがしないラーメン」を開発した博多一幸舎創業者の決断

プレジデントオンライン / 2024年7月10日 10時15分

-

『74歳の店主』が営む小さな食堂 朝定食や弁当で"おふくろの味"を提供「お客さんとしゃべるのも好きやし、死ぬまでできたらいいな」

MBSニュース / 2024年7月8日 13時22分

-

大相撲の師匠は「おやじ」、背中は永遠 ウルフの迫力と優しさ、猛牛の懐と気遣い…「父の日」を機に思う、師弟の絆の大切さ

47NEWS / 2024年7月3日 10時0分

-

「寿司職人が足りない」インバウンド需要と寿司人気の思わぬ誤算 3か月で寿司職人”養成所”まで開設外国人観光客にも人気が高い日本の「寿司」。

RKB毎日放送 / 2024年6月26日 10時33分

ランキング

-

1CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分

-

2iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分

-

3「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分

-

4「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分

-

517年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録

ロイター / 2024年7月16日 9時8分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください