20年負けなしの男・桜井章一が「悪い流れ」が来たとき必ずする"あること"

プレジデントオンライン / 2021年6月22日 9時15分

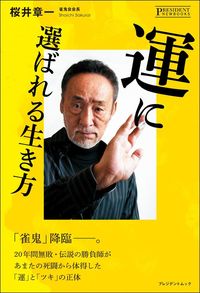

※本稿は、桜井章一『運に選ばれる生き方』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■「よかったとき」を基準に考えてはいけない

人は、悪い状況になると、無意識のうちに「よかったとき」を基準にして、「なんでこんなことになってしまったんだ」と考える傾向がある。「よかったとき」が、もしごく最近のことであれば、記憶は鮮明だから、その落差を余計に強く感じてしまうものだ。

しかし、思うようにいかない状況になったとき、よかったときと比べるのは、その人をさらに苦しいほうへ追い込むことにしかならない。なぜなら、よかったときの状態にすぐに戻ることはないからだ。

むしろ、その落差を感じ、自らの無力さや不甲斐なさをいっそう痛感する羽目になる。へたをすれば、冷静さを失くし、正しく判断し、正しく行動することができなくなる可能性すらある。

■「不調こそ我が実力」

よくない状況に陥った際は、よかったときを思い出してそれに近づけようとするのではなく、むしろそれとは逆に、もっと酷い状況をイメージするほうがうまくいく。

勝負事であれば、ミスをして不利な状態になっても、「もっと大きなミスでなくてよかった。この程度で済んでよかった」と考えるようにするのだ。生きていて辛いことがあるときは、自分よりもっと過酷な状況に置かれている人のことを考えれば、「自分なんて、まだまだたいしたことはない」と思えるものだ。

私はいつも「不調こそ我が実力」と思って麻雀を打ってきた。

多くの人は、調子がいいときに「これが自分の実力だ」と思い込み、調子が悪いときは「これは本来の自分ではない」と、その状態を素直に受け入れない。常にそのような姿勢でいると、いったん調子を崩すと何が問題なのかをきちんと整理できず、修正力が働かなくなる。

反対に、調子が悪いときを基準にすれば、ちょっと調子がよくても変に浮かれたりはしないし、悪い状況にあってもそれを素直に受け入れ、しかるべき行動が取れる。

不調や悪い状況を基準に置く──。この姿勢は、不運な流れから脱するきっかけを必ずつくってくれる。

■「信念」の落とし穴

信念を持ってなにごとかを成し遂げた人を見ると、多くの人が、「信念」というものは尊くて大事なことなんだな、と感じるかもしれない。

だが、信念を持って何かを成し遂げた人と、途中で挫折してしまった人では、どちらが多いのか。

私は、信念を持って何かを成し遂げた人は非常に少ないと思っている。環境や自分自身の変化から信念を抱き続けることが難しくなったり、信念があるゆえに壁にぶつかって挫折してしまったりするケースが多いはずだ。

むしろ、信念を持つことは生き辛さや自由を縛り、マイナスの結果になる可能性が高いとすら感じている。

こう言うと、途中で信念を挫折させることがあっても、信念を持つことは生き方として美しいのではないか、という反論がきっとあるだろう。

しかし、それは信念という言葉が持つイメージにとらわれているのだ。信念とは、固定観念を美しく言い換えた言葉といってもいい。だから信念にこだわっていると、変化に柔軟に対応できなくなり、運の流れに乗れなくなってしまう。

■思考や行動が柔軟になる「遊び感覚」

信念でなければ、では何を持つといいのか? 私は「遊び感覚」だと思っている。遊び感覚があれば、仕事も人生も楽しいものになるし、人間としての膨らみも出てくるものだ。

信念は思考や行動に硬さをもたらすが、遊び感覚は反対に柔らかさをもたらしてくれる。

柔らかさは、人が変化していくうえでもっとも重要なもののひとつだ。人は歳を取るにつれて体も心も硬くなっていく。だが、自然界では柔らかさを失うということは「死」を意味している。生命の最後において、変化することを否定し固まった状態は「死」にほかならない。

それを考えれば、「柔らかい」ことがどれほど大事かわかるだろう。

固定観念や信念といったものに縛られず、柔らかな感性と思考を持って生きる。それこそが変化していく可能性を多く孕(はら)み、「運に選ばれる」生き方だと私は考えている。

■人は自分の背中についているチャンスに気づかない

どのような勝負事においても、勝負中は実にさまざまなものが流れ、動き回っている。プレーヤーの思惑、計算、閃(ひらめ)き、そして勝ちや負け、チャンスや運というものがめまぐるしく現れては消え、動き、流れていく。その全体が複雑な流れとなって勝負を運び、最後に「勝ち」と「負け」という形になるわけだ。

勝負の流れにおいては、運やチャンスがそこらじゅうをうろうろしているのに、ほとんどの人はその存在にはっきり気づくことがない。不思議なことだ。

「チャンスをつかみ取る」と意気込む人もいるが、チャンスは自分からつかみにいくと逃げてしまうと相場が決まっている。

チャンスや運というものは、つかんでやろうと気負わなくても、すでに背中にペタッとくっついてくれている。後ろを振り返ればすぐにその姿を見つけることができるのに、ほとんどの人は背中にくっついていることに気づきもせず、活用することもなく負ける方向に進んでしまう。

私が主催する雀鬼会の道場生たちの対局を見ても、「あいつに今、チャンスがくっついているのになあ」と思うことがしばしばある。けれども道場生はそれに気づかないので、チャンスはあっという間に別の人間に移ってしまう。

■「気づく感覚」を持て

チャンスや運の存在に気づくには、日々の生活の中でいろいろなことに「気づく感覚」を磨くことだ。

たとえば、通勤や通学で何気なく歩いている道にどんな樹があるか、どんな建物があるか、どんな看板があるかといったことを細かく認識している人はあまりいない。ここにこんな店があって、ここはこんな家が建っているという具合に、ところどころにある目立つものだけを決まったパターンで覚えているだけで、それ以外のものは何度その道を通ろうと意識されないようだ。

だが、細かく気をつけてみれば、発見はいくらでもある。

真剣勝負をしていた現役時代、私はボンヤリしていると見落としそうなものを、対象が街中であれ人間であれ、注意深く見て気づくということを自分に課していた。

人については、「この人のこういう仕草やクセはどんな気持ちを表しているんだろう」などと推察したり、表情から何を考えているのか読み取ったり、さりげない観察を習慣的にしていた。

今挙げたことは気づきの感覚を磨くひとつの方法にすぎない。日常生活は、それこそたくさんの細かいことから成り立っている。意識を向け、そこから気づきを得られることは無数にあるはずだ。

そうやって「気づく感覚」を普段から磨いていれば、チャンスの女神の前髪をみすみすつかみ損なうなどということはしなくなるものだ。

■運の量は無限である

長い人生において、「最近面白いくらいにツイてるなあ」と感じるような“運の波”に乗る時期がある。

あるいは、思いもよらぬ大きな仕事のチャンスに恵まれた。宝くじで高額当選した。そんな人も羨(うらや)むような非常にラッキーな出来事に遭遇(そうぐう)する人もいる。

そんなとき、人は「一生分の運を使っているのかも」という感慨を抱くものだ。

しかし、ある短い期間にツキが集中したり、思いもかけぬ大きな運に恵まれたりすることをもってして、一生分の運をそこで使ってしまうなんてことはあるのだろうか。

私は、そんなことはない、と思っている。

一生の間に享受する運の絶対量に決まりはないし、それはそもそも鉱物や石油のように有限なものでもない。「運は無限」にあるものだ。

まるで一生分の運を使ってしまったかのような気持ちを抱くのは、「こんな“いいこと”はずっと続くものではない」といった不安の深層心理のためだろう。もっとも、そうした考えは、浮ついた心や傲(おご)りに対する戒(いまし)めになるので、必ずしも悪いものではないが。

■運がいいかどうかは生きる姿勢の問題

勢いに乗って一時、世間から熱い注目を集めていたのに、いつの間にか表舞台から消え去っていく人がいる。束の間の栄華に浮かれて、地に足を着けた生き方ができなかったのだろう。こんなケースを目にすれば、やはり「一生分の運」を使い果たしたんだろうという感想が湧いてくるかもしれない。

しかし、頂点を極めてあっという間に去って行ってしまった人たちがなぜ世間から姿を消したかを分析すれば、そこにはちゃんと説明のつく理由があるものだ。

仕事への取り組み方、ものごとの考え方、人との付き合い方、生活の仕方、そうしたものに何か問題が必ずある。傲りから仕事に対して誠実さを失くし、人間関係もだらしなくなっていた。今の状態に安心してしまって変化していく努力を怠(おこた)った……。

表舞台から消えてしかるべき相応の理由をいくつも探し当てることができるはずだ。

反対に、このような原因をつくらなければ、彼らはそう簡単に表舞台から去ることはなかった。運やツキのある状態はいつまでも続いていた可能性がある。

そう、運はその人の生きる姿勢や努力の仕方次第でいくらでもやって来るものであり、選ばれる人間でいれば、運に限りはない。

----------

雀鬼会会長

1943年東京・下北沢生まれ。大学時代に麻雀を始め、裏プロとしてデビュー。以後、圧倒的な強さで勝ち続け、20年間無敗の「雀鬼」の異名をとる。現役引退後は、「雀鬼流漢道麻雀道場 牌の音」を開き、麻雀を通して人としての道を後進に指導する「雀鬼会」を始める。モデルになった映画や漫画も多く、講演会などでその雀鬼流哲学を語る機会も多い。著書に『負けない技術』『流れをつかむ技術』『運を支配する』『感情を整える』『群れない生き方』など多数。

----------

(雀鬼会会長 桜井 章一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「精密機械」荒正義72歳「ツキを引き寄せるために何十年も苦労して戦ってきた」「運の強弱を見分けられずに麻雀を語るなかれ」【後編】

東スポWEB / 2024年7月14日 10時4分

-

#プライムデーで3ヵ月無料! Kindle Unlimitedで読める「麻雀放浪記」「スーパーヅガン」などおすすめ【傑作・麻雀漫画】

ASCII.jp / 2024年7月11日 20時0分

-

「精密機械」荒正義72歳「どんな麻雀でも一局も遊ばず真剣に打つ」勝負感性を磨くため【前編】

東スポWEB / 2024年7月7日 10時10分

-

手役アーティスト森山茂和「今の新人は100半荘さえ打たないらしい。強くなれるはずない」【後編】

東スポWEB / 2024年6月30日 10時14分

-

“手役アーティスト”森山茂和72歳「AIにできない味のある切り方ができてこそプロ雀士」【前編】

東スポWEB / 2024年6月23日 10時41分

ランキング

-

1CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分

-

2iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分

-

3「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分

-

4「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分

-

517年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録

ロイター / 2024年7月16日 9時8分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください