「刺身ふた切れで分かる」日本料理で一流店をしのぐ"超一流店"の決定的違い

プレジデントオンライン / 2021年6月30日 11時15分

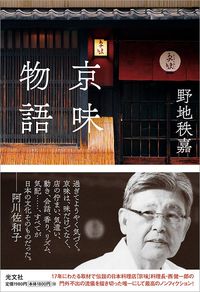

※本稿は、野地秩嘉『京味物語』(光文社)の一部を再編集したものです。

■どの瞬間に塩を振るかで味は変わる

「京味はおいしい」「西さんの料理は特別だ」とよく言われる。確かに、今、世界の和食店で彼以上の技術を持つ人はいない。わたしは印象や思い付きで判断しているのではない。客観的に、他の料理人ができないことを彼はやっている。

たとえば、味を調えるタイミングだ。京味のレシピを伝える本は何冊かある。もちろん、西健一郎が監修している。ただし、レシピ本には宿命がある。どうしても書くことのできない点がある。それが調味のタイミングだ。

塩を振る、砂糖を煮汁に入れる。レシピには何グラムと書いてある。しかし、量は対象の大きさ、鮮度、料理をする季節、食べる相手によって微妙に違ってくる。また、どの瞬間に塩を振るかで味は変わる。

そして調味のタイミングは素材の別や個体の量によって変わってくるから、文章にするとだらだらと長くなる。読んでもわかりにくい。動画でも伝わりにくい。

しかし、一流の料理人はすべての条件の違いを踏まえて、一瞬で調味できる。この材料なら、これくらいの塩を全体に振る、あるいはこの部分にだけ載せることがわかる。

レシピにはそこまで細かいことは書いていない。西は何十年もの間、多くの種類の野菜、鮮魚などを調理してきているから、それができる。

■刺身ふた切れを差し出して…

調味するタイミングについて、話を聞いていた時のことだ。

「食べてみますか?」

目の前で鯛を切り、刺身をふた切れ作った。両方に塩をほんの少しずつ振った。

そして、ひとつをすぐに食べろと言った。もうひとつはやや時間をおいてから口に入れろと……。

時間をおいたと言っても1分くらいのもので、せいぜい2分だった。刺身をカウンターの客に出して、客がひと切れ目を口に運ぶくらいの時間だった。

すぐに食べた方は塩気を感じた。二番目に食べた方は甘みを感じた。大きな違いだった。二番目に口に入れた刺身は最初のそれよりも甘みを引き出してあった。

西は何も話さなかったけれど、時間が甘みを引き出す。そして、甘みを引き出すような塩の振り方を彼はしていた。

塩でも醤油でも砂糖でもいいけれど、調味料は入れてから食べるまでの時間で素材の味を変えてしまう。そのタイミングを文字や動画で伝えることは至難の業だ。京味のレシピ本を読んでも、その技を手に入れることはできない。

■魚を使わない「大精進のだし」

これもある時のこと、京味で食事をしていたら、カウンターの片一方には外国人の4人組がいた。全員、ヴィーガン。つまり完全な菜食主義者だから玉子も食べられない。むろん、鰹節で取っただしの料理も食べることはできない。

西は大精進(おおしょうじん)の料理を出した。豆腐、湯葉、野菜料理である。もともと京味は野菜料理が多いので、魚介の料理をやめればそれで済むんじゃないかとわたしは思っていた。ところが、大精進の料理はただ、野菜を並べればいいわけではない。基本のだしを精進だしにしなければならないのである。

精進だしとは何か。料理の本を読むと、こんな説明が載っている。

■圧倒的な技術と引き出しの多さ

「精進だしは昆布やわかめ、干し椎茸、干瓢、大豆、小豆などの植物を数種類、水に浸けて取っただしなので、さっぱりとした薄味で野菜の甘味を感じます。干瓢や干し椎茸の成分であるグルタミン酸やグアニル酸が旨みを出すほか、原料に使った植物の甘味成分などがだしの旨みとなります。素材の味を活かす控えめなコクと風味が特徴です」

うまみの主体は昆布と椎茸だろう。しかし、両方を入れれば椎茸が勝つ。干し椎茸のだしの味はかなり強烈だから。

西が使う精進だしはまったく違う。

「煎り米と昆布だけです。うちには外国人の菜食主義の人がよう来ますから、その時は大精進で料理を作らなきゃ仕方ないでしょ」

昆布だしが主体で、米を煎って、風味をつける。椎茸、大豆を入れた雑多なだしでは、透明で香ばしいだしは取れない。既存の精進だしの取り方を知っている人はいるだろう。しかし西がやっている大精進のだしは本に載っているそれとは全然、違うのである。

プロでも、大精進の、おいしいだしを取ることのできる料理人は何人もいない。

調理技術は圧倒的だ。しかも、引き出しが多い。こうした技術を会得して、しかも使うことのできる立場にいる。

■「皿に載せたら完成」ではない

三番目の特徴は料理の完成をどの時点に置いているか、である。料理の味のピークをどこだと考えているのかとも言いかえることができる。

一般の料理人が言う、料理の完成は皿に盛りつけた時点だ。つまり、調理が終わり、出来たてのものを皿に載せた時を完成としている。

だが、西はそうは思っていない。彼が味をピークに持っていくのは皿に載せた料理を客の前に出して、客がほれぼれと見つめて、香りをかいで、そうして、一口食べた時点だ。

客が食べた時に味のピークが来るように考えて調理をしている。それも、カウンターで食べる人と個室で食べる人とをちゃんと分けている。

「出来たてを食べてほしい」

「熱々で食べてください」

普通の料理人は言う。

しかし、舌が焼けるような温度では味の判断はつかない。熱々よりも、やや時間が経った料理の方が味を感じることができる。

■超一流はどこを見ているか

西は料理を「作品」と考えたことはない。調理とは作品を作ることではなく、客のためにいちばんいい状態で提供することだ。彼はそれを理解して、客が食べた瞬間に味のピークが来るような調理をしている。

西健一郎を「当代、最高の料理人」と持ち上げる人は多いけれど、他の料理人よりどこが優れているかを具体的に指摘できる人間は少ない。

だが、わからなくても、他の店に行って、たとえば鱧の落としを食べてみれば味の違いはわかる。筍ご飯を食べても、焼き松茸を食べても違うことがわかる。それは力量が違うからとしか言いようがない。

ミケランジェロはフィレンツェ市庁舎の前にダヴィデ像を彫っている。ある人がどうやったら、こんな傑作ができるのかと聞いた。

ミケランジェロはこう答えたらしい。

「まず大理石を見る」

「それからダヴィデ像ではない部分を削り取る」

西は材料をよく見る。そうしているうちに彼の頭にはその材料で作った料理を食べている客の笑顔が頭に浮かぶ。あとは手を動かすだけだ。他のことは何もやっていない。

----------

ノンフィクション作家

1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。著書は『トヨタの危機管理 どんな時代でも「黒字化」できる底力』(プレジデント社)、『高倉健インタヴューズ』『日本一のまかないレシピ』『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『一流たちの修業時代』『ヨーロッパ美食旅行』『ヤンキー社長』など多数。『TOKYOオリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。noteで「トヨタ物語―ウーブンシティへの道」を連載中(2020年の11月連載分まで無料)

----------

(ノンフィクション作家 野地 秩嘉)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

なぜ福岡で「豚骨ラーメン離れ」が起きているのか…「ニオイがしないラーメン」を開発した博多一幸舎創業者の決断

プレジデントオンライン / 2024年7月10日 10時15分

-

【今日の献立】2024年7月4日(木)「ブリのチリソース」

Woman.excite / 2024年7月5日 0時0分

-

【今日の献立】2024年7月2日(火)「ヒジキとゴマのつくね」

Woman.excite / 2024年7月3日 0時0分

-

【今日の献立】2024年6月29日(土)「サバのキムチみそ煮」

Woman.excite / 2024年6月30日 0時0分

-

【今日の献立】2024年6月16日(日)「アジの梅なめろう丼」

Woman.excite / 2024年6月17日 0時0分

ランキング

-

1iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分

-

2CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分

-

3「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分

-

4「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分

-

517年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録

ロイター / 2024年7月16日 9時8分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください