習近平指導部は中華人民共和国を「自分たちの所有物」と考えている

プレジデントオンライン / 2021年6月21日 11時30分

■内藤湖南から始まる「中国ジャーナリズム」の意義

(前編から続く)

【岡本】日本の中国関係の言説は、歴史や古典の世界と、現代中国の議論が断絶しがちです。もはやこれは体質的なものでもありますが、東洋史や中国文学の研究者は現代中国を論じたがらない。逆に現代中国に関連するジャーナリストや言論人の多くは、歴史や古典の知的蓄積がとても薄い。東洋史学の訓練を受けたうえでジャーナリスティックな仕事をおこなう安田さんは珍しいタイプではないですか。

【安田】私と高口康太さんが東洋史畑の出身ですが、これは中国関連のライターやジャーナリスト全体では珍しいですね。私がかつて学んだ立命館大学の東洋史専攻では、1回生から漢文が必修でがっつりと読まされました。現在は大手新聞社の中国特派員や外務省のチャイナスクールの職員でも、漢文や東洋史の素養を持つ人は少ないので、差別化できる部分は少なくありません。

【岡本】私たちとしては、たいへん嬉しいですね(笑)。と同時に、現状はたいへん困るものでもあります。

いまから約100年前、かの内藤湖南(※)もはじめはジャーナリストでしたが、当時で言う「支那学」の素養があり、現代の問題を歴史の視点から分析できた。彼が残した『支那論』は当時としては偏りが非常に少なかった名著です。

※内藤湖南:(1866~1934)ジャーナリストを経て京都帝大教授となった歴史学者。代表的「支那通」として知られ、東洋史学研究における京都学派の祖。主な著書に『支那論』『支那史学史』『東洋文化史』など多数。

やがて内藤は学者に転じて、京大東洋史学の祖になります。さきほど私は、東洋史専攻出身の安田さんが中国報道の関係者としては「珍しい」と言いましたが、実はそうではない。むしろ内藤湖南以来の中国ジャーナリズムの原点にいちばん近い人なのかもしれません。

■どんな専門家でも現代中国への言及は避けられない時代

【安田】かくいう岡本先生ご自身も、ジャーナリスティックな意見を積極的に発信される、近年では「珍しい」研究者です。もっとも本来、京都学派系の東洋史研究者は、内藤湖南はもちろん、その弟子で東洋史学の泰斗だった宮崎市定(※)も積極的に時事問題を語っていました。宮崎の場合、同時代の中ソ対立や文化大革命の本質すら見事に言い当てています。岡本先生のスタンスも、こうした先達の影響を受けたものでしょうか。

※宮崎市定:(1901~1995)東洋史学者。京都大学名誉教授。内藤湖南・桑原隲蔵以来の京大東洋史学の学風を発展させた平易な文体の一般書も数多く執筆しており、一般の読書人からの人気も高かった。主な著書に『科挙』『アジア史概説』『東洋的近世』『雍正帝』など多数。

【岡本】内藤・宮崎のような碩学(せきがく)の系譜に比すなど烏滸(おこ)の沙汰です。しかし、もちろん先達の文章に親しんできた身ですので、それなりの「影響」はあると思います。ただし「スタンス」としては、宮崎先生の時代とは異なり、どんな専門であれ、研究者が現代中国に言及しないで済む時代ではなくなってきたことも大きいです。

しかも近年の日本では、改革の呼号のなかで、人文系の学問がリストラの対象にされがちです。そもそも東洋史を勉強、研究しようという学生が少なくなりました。学問リストラは学生減少が口実にされますので、東洋史学は真っ先にその槍玉にあがることでしょう。それなら現在の重要な中国・アジアと東洋史学とが無縁ではないことをキチンと世間に知覚、認知してもらわないと始まりませんので、勢い時事に関心をもって、伝達していかざるをえません。

■「東洋史」は日本人独自のアドバンテージを持てる分野

【安田】商社員であれ記者であれ外交官であれ、実務能力や語学力のうえで他者と差別化できるのは「+α」の引き出しだと思います。東洋史学の知識はそういう意味で「役立つ」し、日本人独自のアドバンテージを持てる分野だと思うのですが……。研究者側のアピールが必要な時代なのかもしれません。

【岡本】しかし、一般の東洋史研究者にはなかなか時事問題を公の場で語る機会が回ってきません。私の場合はさいわい、お声がけをいただける機会があるので、積極的に発信するようにしています。それはそれで苦労や面倒事も多いのですが……素人の「トンデモ」時事論なんて言われてもいるようです(笑)。そこは安田さんにぜひノウハウを教えてほしいと思っています。

【安田】近年まで、多くの研究者が現代中国を論じたがらない傾向は強かったと思います。宮崎市定や(中国文学の研究者ですが)今年4月に逝去した高島俊男(※)は例外的なくらいでしょう。

※高島俊男:(1937~2021)中国文学者、エッセイスト。主な著書に『中国の大盗賊』『水滸伝の世界』『漢字と日本人』など多数。

■東洋史研究者が現代中国を語らなくなった理由

【岡本】そうですね。多くの研究者は従来、時事を語ることを避ける風潮が強かった。宮崎市定はもともと政治家をめざしていたそうですが、定年後フリーハンドになって、当時の「文革」に対しても、積極的に発言していました。高島俊男はややアクの強い人で、大学にいられなくなったことが、ひろく文筆業に関わる直接のきっかけだったようです。

【安田】異形の人ばかりですね。宮崎市定は幸いにしてご長寿だったことも、一般向けの旺盛な執筆活動を生む要因になったのでしょう。

【岡本】もちろん本人の性向あってのことでしょうが、それなりの条件・環境にないと、そうならない事情はあるようです。

【安田】従来、一般的な東洋史研究者が時事を語らなかった理由は、戦前・戦中期に国策に協力したことで日本の対中侵略の片棒をかついでしまったことや、逆に1960年代ごろまでは現代中国に関心を持とうとして、毛沢東体制を礼賛する人が出たことへの反省も大きかったと思います。後者については、中国古代史研究で豊かな業績を残した貝塚茂樹(※)ですらからめ取られたほどですから。

※貝塚茂樹:(1904~1987)東洋史学者。京大名誉教授、文化功労者顕彰、文化勲章受章。中国古代の甲骨文字、金石文を研究したほか、現代中国との交流にも力を注いだ。主な著書に『孔子』『諸子百家』『史記』『論語』など多数。

■滅びつつある学問が滅びないために

【岡本】基本的に同意します。かつての日本の東洋史研究者の中国に対する同時代的なコミットには、どうしても偏りがありました。ゆえにその後、羹(あつもの)に懲(こ)りて膾(なます)を吹く傾向も生まれていったのだと思います。

ただ、歴史の世界だけに入り込んで現代の中国を語らずという姿勢でいるのは、もはや難しい時代になっています。これだけ学際とか産学連携とかいわれていますから、まったく無縁ではいられません。

【安田】朝から晩まで漢文に埋もれて暮らすような研究者や学生の姿は、ほぼ絶滅種でしょう。

【岡本】もちろん学問は学問の厳しさを持さないと、学問ではなくなって価値も喪失します。しかしその価値を異分野に伝達できないようでは、リスペクトもされませんし、やがて無用視されます。東洋史学・中国学はまさにその瀬戸際にある、という危機感はもっています。

【安田】現在の東洋史研究者の多くは留学歴がありますし、中国との学術的な交流の機会もあります。本当は一般向けにもっと情報を発信してほしいところです。

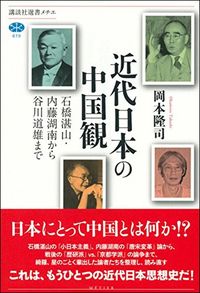

【岡本】そうですよね。ちなみに拙著『近代日本の中国観』(講談社選書メチエ)では、かつての中国理解の偏りの歴史を描いています。21世紀の現代になって、ようやくその偏りが見えてきた、自分たちが偏っているということを自覚できるようになってきたところがあります。若い研究者・観察者・書き手にこそ、従来のくびきから脱してほしいものです。

■歴史の視点なき中国観は「もったいない」

【安田】あまり知られていませんが、日本における東洋学(中国学)の知の蓄積は膨大です。現在、一般の日本人が中国を眺める知見に、過去の蓄積がほとんど反映されていないように見えるのは「もったいない」と感じます。

【岡本】その通りです。まずは教育体系の問題で、何でも欧米系を優先する価値観とも関連しています。そのあたり日本人は明治・戦前の価値観から全然かわっていません。

東洋学や中国学の研究水準についても、少なくともゼロ年代はじめまでは世界のトップクラスで、中国本土よりもずっと水準が高かった。近年は人文学全体の衰退の煽りを受けて、スケールの縮小や衰退が著しく、心が痛いのですが……。それでも学問水準は何とか保っているとの自負はありますが。

【安田】陰謀論はもちろん「中国人は中華思想だから~」みたいな通俗的な中国論も、現実の中国を理解するうえでは問題が大きいと思います。中国理解というのは、ある意味で陸上や筋トレと似た部分があって、間違ったフォームを先に覚えると、ゼロから覚えるよりも矯正に時間がかかります。理論的裏付けのある正しいフォームが先に知られていたほうが、本当は望ましいのですよね。

【岡本】ええ。一知半解で「中華思想」とか「一党独裁」とか、それこそ「○○の陰謀」などといいたてるのが、最も始末に悪い。たとえば、習近平政権がウイグルや香港を取り込む際のキーワードである「中華民族」の概念、台湾や南シナ海問題に対するまなざし、東南アジア諸国・朝鮮半島への尊大な態度と強硬な施策、かつて中国を分割しようとした西洋諸国への強い不信感……、といった現代中国の各トピックは、歴史や文化の理解を持っていなくては本来は絶対に理解できないように思います。

■習近平らは中国を「自分たちの所有物」と考えている

【岡本】中国が専制的な体制をしき、儒教なり共産主義なりを国家の正当/正統なイデオロギーに据え、科挙(かきょ)(※)なり入党試験なりでイデオロギーの知識を確認するという統治体制を取っていることも、過去の歴史を踏まえたうえでこそ見えてくることでしょう。

※科挙:6世紀末の隋代から清末の1905年まで中国でおこなわれた高等官資格試験。世襲を排して公平な実力試験による人材選抜をおこなう目的があり、古典の教養が試験された。朝鮮・ベトナムなどでもおこなわれている。

【安田】中国共産党の仕組みも同様だと思います。たとえば、習近平は「紅二代」グループの出身。この紅二代たちは建国の元勲たちの子弟で、中華人民共和国をなかば自分たちの潜在的な所有物だと考えているといいます。

■中国共産党内の「貴族」と「科挙官僚」の抗争

【岡本】そうですね。共産党体制下の「貴族」層に近いのではないですか。かつての王朝時代に「貴族」といわれた支配層というのは、あるいは王朝政権そのものが、権力の私物化を制度化したものなのです。

【安田】現代の紅二代については、建国前後の政治・軍事組織の中核勢力をルーツとした世襲の権力私物化集団である点で、清の八旗(はっき)(※)の王侯貴族層や、隋唐王朝の関朧(かんろう)集団(※)に似た気配さえ感じます。いっぽう、胡錦濤や李克強の出身派閥である団派(共産党青年団派)のような党内の派系(パイシー)は、かつての科挙官僚の朋党(ほうとう)に通じるところもありそうです。すなわち、血縁にもとづかない、試験で選抜された官僚たちのエリートグループです。

※八旗:清朝の軍事・行政組織。建国時の軍団にルーツがあり、そのメンバー(旗人)は清朝の支配階層を構成した。

※関朧集団:もとは北魏時代に辺境警備をおこなっていた漢民族と鮮卑系の異民族などからなる軍閥集団。その後に権力を握り、西魏・北周・隋・唐の各王朝では支配階層を形成して貴族化した。

【岡本】地位を世襲する貴族層と、本人の優秀な学業成績ゆえにポストを得た科挙官僚の関係はギクシャクしがちです。清朝の時代も、旗人官僚と科挙出身の漢人官僚の関係は、離合集散をおこないつつも、ある程度は緊張をはらんだものでした。いっぽう、「朋党」の本質もまた権力を私物化するヘゲモニーの争奪であって、中国のうるわしい伝統でもあります。中国共産党の紅二代と団派の関係も想像がつきますよ。

■「東洋史はカネ儲けに役立ちますか?」

【安田】近年の大学改革のなかで、東洋史がリストラ対象に挙げられがちなのは、つくづく残念な気がします。中国は王朝時代以来の伝統を継承した国家として存在し続けており、しかもそんな中国国家の影響力は常に増大している。歴史や古典も含めた中国分析の視点が維持・発展されなくては、日本のためにならないと思うのですが。しかし、「東洋史はカネ儲けに役立ちますか?」みたいなことばかり言う人たちに、それをプレゼンすることは容易ではありません。

【岡本】いますよねえ。しかし、現実は厳しいものがあります。現在の日本の大学教育の環境のもとでは、今後も東洋史学が学問として生き残っていけるかさえ悲観的にならざるを得ません。日本において膨大な蓄積があるはずの知識の体系が滅び、軽薄なスキル的学問に取って代わられるのは抵抗感がありますし、なによりそうなるべきではないと思うのですが。

【安田】ただ、2020年の1年間で岡本先生が執筆や監修をおこなわれた書籍は7冊(うち一般書が5冊)もあります。私にしても、今年の半年間で著書を4冊刊行しました。この事実は、東洋史の視点で中国を論じた情報が、実は市場において求められている証拠ではないですか。きっと、本当は需要があったんですよ。

【岡本】安田さんは前向きでいいですねえ(笑)。薹(とう)が立ったせいか、どうしても先行きには悲観的になりがちですが、確かにその通りかもしれません。私たちがなんとかできるところから、東洋史が生き残っていけるように一緒に支えていきましょう。

編集部註;本対談は『中央公論』5月号向けに実施されたものを、安田氏がアレンジを加えてまとめなおしたものである。また、文中で物故者についてはすべて敬称を略した。

----------

京都府立大学教授

1965年、京都市生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。博士(文学)。宮崎大学助教授を経て、現職。専攻は東洋史・近代アジア史。著書に『近代中国と海関』(名古屋大学出版会・大平正芳記念賞受賞)、『属国と自主のあいだ』(名古屋大学出版会・サントリー学芸賞受賞)、『中国の誕生』(名古屋大学出版会・樫山純三賞、アジア太平洋賞特別賞受賞)、『世界のなかの日清韓関係史』(講談社選書メチエ)、『李鴻章』『袁世凱』『「中国」の形成』(以上、岩波新書)、『近代中国史』『世界史序説』(以上、ちくま新書)、『中国の論理』『東アジアの論理』(以上、中公新書)、『日中関係史』(PHP新書)、『君主号の世界史』(新潮新書)、『世界史とつなげて学ぶ中国全史』(東洋経済新報社)、『増補 中国「反日」の源流』(ちくま学芸文庫)など多数。

----------

----------

ルポライター

1982年滋賀県生まれ。中国ルポライター。立命館大学人文科学研究所客員協力研究員。著書『八九六四 「天安門事件」は再び起きるか』が第50回大宅壮一ノンフィクション賞、第5回城山三郎賞を受賞。2021年は『現代中国の秘密結社 マフィア、政党、カルトの興亡史』(中公新書ラクレ)、『「低度」外国人材 移民焼き畑国家、日本』(KADOKAWA)、『八九六四 完全版 「天安門事件」から香港デモへ』(角川新書)、『中国vs-世界 呑まれる国、抗う国』(PHP新書)を続々と刊行。

----------

(京都府立大学教授 岡本 隆司、ルポライター 安田 峰俊)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

大人気の中国美少女ソシャゲ『原神』に李白の詩が登場…現代中国人の”漢詩教養”の衝撃実態

文春オンライン / 2024年9月19日 11時0分

-

側室がいるだけでは皇位継承は困難だった…天皇以外の男性との関係を否定しない日本式「後宮」の巧みさ

プレジデントオンライン / 2024年9月14日 8時15分

-

「鎌倉幕府の成立は1192年ではなく1185年」は真っ赤なウソ…いまの日本史教科書に書かれている「正解」

プレジデントオンライン / 2024年9月3日 8時15分

-

馬王堆漢墓の考古学的発掘から50年目を記念した国際アカデミックセミナー始まる

共同通信PRワイヤー / 2024年8月29日 12時17分

-

幸せを獲得するためにすべきことが詰まった「実践哲学」の書を読み解く──NHK「100分de名著」ブックス最新刊が発売!

PR TIMES / 2024年8月26日 12時15分

ランキング

-

1「また全部だめになった」「心折れた」頻発する災害に焦燥の被災地、能登豪雨の現場を歩く

産経ニュース / 2024年9月22日 22時19分

-

2輪島の中屋トンネルに土砂流入 作業の3人が生還、同僚すすり泣き

毎日新聞 / 2024年9月22日 20時43分

-

3石川・輪島で6200世帯が断水 市内の6割 能登豪雨

毎日新聞 / 2024年9月22日 18時25分

-

4「不明の娘、見つかって」=流された住宅、祈る父親―大雨で川氾濫、石川・輪島

時事通信 / 2024年9月22日 18時27分

-

5大雨による能登4市町の通信障害続く、停電や通信回線断線で携帯大手4社の280基地局が停止

読売新聞 / 2024年9月22日 18時12分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください