DXを「エンジニアとマーケター」に頼る会社が、必ずDXに失敗するワケ

プレジデントオンライン / 2021年6月24日 9時15分

※本稿は、鈴木康弘『成功=ヒト×DX デジタル初心者のためのDX企業再生の教科書』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

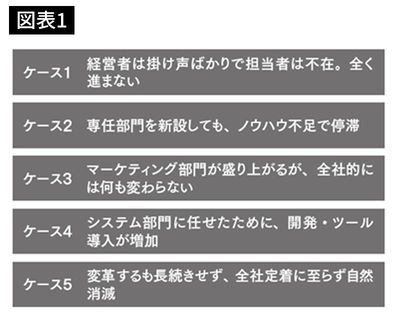

■DXのスムーズな進行を阻む「5つの原因」

ここ数年、多くの企業がDXの重要性に気づき、舵を切り始めています。ところが、うまく進められず、悩んでいる企業が少なくないのも現実です。

私たちの会社に寄せられる企業からの相談をケース別に整理してみると、DXがうまく進まない要因は、次の5つに大別されることがわかります(図表1参照)。一つずつ解説していきましょう。

ケース1 経営者は掛け声ばかりで担当者は不在。全く進まない

トップが「DXを進めるぞ!」と意気込み、推進担当者も不明確なまま、企画部や社長室などのサポート部門がDXを担当するケースです。

企画部や社長室は調整が主な業務であり、現場経験やシステム経験が少なく、リーダーシップを必要とする変革業務は不得意です。DXを進めるにあたり、様々な部門を集めては打合せを重ねてしまいます。その結果、時間ばかりが過ぎ、全く進まない状態が続いてしまうというわけです。

■組織内で育った人材は「変革の経験」が足りない

ケース2 専任部門を新設しても、ノウハウ不足で停滞

デジタル推進部、新規ビジネス準備室などの新設部門がDXを担当するケースです。

新設部門は変革をミッションとして、社内の様々な部署から精鋭人材が集められます。しかし、組織内で育ってきた人材は、社内のルールを壊し、新しいルールをつくるという変革の経験は不足していることが多く、その動きは停滞しがちです。最近では外部人材を積極的に採用し、活性化を図ろうとする企業も増えてきましたが、DXの経験を持つ人材は、市場を見ても少ないのが現状です。その結果、コンサル会社やシステム会社の出身者を採用し、かえって混乱させてしまっています。

ケース3 マーケティング部門が盛り上げるが、全社的には何も変わらない

マーケティング部門がDXを担当するケースです。

デジタルマーケティングを手掛けるマーケティング部門は、一見、デジタルに精通しているように見えますが、事業やシステムへの理解は浅いのが実情です。外部の広告代理店とともにコンセプトはつくりあげますが、広告以外の業務は、他部門に丸投げしてしまいます。また、デジタルマーケティングと称して高額なCRM(顧客管理システム)を導入し、現場を混乱させるケースも増えてきています。

■大々的に始めた企業ほど「自然消滅」しやすい

ケース4 システム部門に任せたために、開発・ツール導入が増加

システム部門がDXを担当するケースです。

システムの知識を持つシステム部門は、デジタルにも強いと思われがちですが、基本的には現場要件をシステム化するという“受託型”の仕事スタイルです。何をすべきか要件を求め、お抱えのシステム会社に相談しては提案を待つ傾向があります。しかし、システム会社の提案は、最新のシステムや流行しているものの提案が多くなりがちです。多くのシステムツールを導入した結果、費用がかさみ、現場を複雑化させてしまう原因になります。

ケース5 変革するも長続きせず、全社定着に至らず自然消滅

ある程度DXが進んだとしても長続きさせるどころか、全社に定着させることができず、自然消滅してしまうケースです。DXのブームに乗り、大々的にデジタル化の取り組みを行う大企業によく見られるケースです。

DXは全社を巻き込み、トライ&エラーで前進させていくことが常道です。しかし、大手企業がDXに取り組む場合、コンサル会社やシステム会社に膨大な費用をかけて丸投げしてしまうことが少なくありません。その結果、費用にも上限があるため、取り組みが長続きせず、自然消滅してしまいます。もちろん、社内にノウハウは残りません。

■DXが「他人任せ」になってしまう原因

いまご紹介した5つの要因に共通しているのは、「他人任せの意識」です。

では、なぜ他人任せになってしまうのでしょうか。その最たるものが、人材の採用、とくにエンジニアやマーケターの採用にあります。

コロナ解雇が話題となっている2021年初頭の時点において、エンジニア、マーケターともに有効求人倍率は5倍を超えています。他職種の有効求人倍率が1倍前後であることを考えると、その人気は群を抜いています。

採用する企業側は、インターネットに詳しいエンジニアやデジタルマーケティング経験のあるマーケターであれば、DXを進めてくれると思い込んでいるのでしょう。この数年、システム会社や広告代理店に勤めた程度の30歳前後の若手が、採用の過熱から、1000万円を超える年収で採用されているケースもあります。これは何とも異常な状態であり、いびつな雇用格差を起こす要因になっています。

私はこの状況を見ていると、ネットバブル時代の人材獲得の過熱ぶりを思い出します。当時、インターネットブームに乗り、Webデザイナー、ネットワークエンジニア、ゲームクリエイターなどが脚光を浴びていました。ところがブームが去ると、その人たちは皆“ただの人”になりました。ブームに乗って大量採用した会社では、採用した人材が大きな負担となり、リストラせざるを得なくなったのです。

現在の状況は、まさに当時の状況に酷似しています。やがて、このエンジニアやマーケター獲得合戦も、一部の本当に優秀な人材を除けば、落ち着くはずです。しかし、このままでは、当時と同じ過ちをくり返す危険性があります。エンジニアやマーケターへの過度な期待が、DXを停滞させている可能性があるのです。

■エンジニアやマーケターは“DX人材”ではない

人材採用について相談を受けると、私はよく、「DXを推進するにあたって本当に必要なのは、エンジニアやマーケターではなく“DX人材”です」とアドバイスします。また、「エンジニアやマーケターを採用しすぎないほうがいいです。やがて負担になりますから」ともアドバイスします。

すると相手は不思議な顔をして「エンジニアやマーケターとDX人材は違うのですか?」と予想通りの質問をしてきます。エンジニアはシステムの専門家、マーケターはプロモーションの専門家でしかありません。私は、DX人材とは、「業務・システムを熟知し、企業に変革を起こせる人」だと考えています。

システム構築の専門家であるエンジニア、プロモーションの専門家であるマーケターは、専門性はあっても、現状を「変えていく」スキルを持っていない人も多くいます。そのため採用したとしても、その取り組みは、システム導入やWeb販促などの表面上の仕事に限定され、本来のDXは実現されないことが多いのです。エンジニアやマーケターを外部から採用してもうまくいかないことが多いのは、このような理由からです。

■長い目で「人材を社内で育てる」ことが成功への道

DXを実現できる人材は、くり返しになりますが、業務・システムを熟知し、企業に変革を起こすことができる人材です。ITの専門家やプロモーションの専門家を高い給与で採用することは間違いであり、即刻やめるべきです。

ところが、人材育成の必要性は理解していながらも、多くの人が日々の仕事に忙殺され、短期的な成果を追い求めるあまり、採用に頼っているのが現実ではないでしょうか。海外の成功事例を模倣してはシステムの導入を急ぎ、多額のコストを投じたにもかかわらず、DXが停滞しているケースも多いと思います。

実際に私たちの会社にも、「高額で大手コンサル会社に依頼したが、海外事例を模倣した分厚い資料が納品された」「システム会社に依頼したが、流行のシステムの導入がされただけ」といった相談が増えています。そして、結果が得られる前に費用が枯渇し、DXをあきらめざるを得なくなっているのです。

そのたびに私は、クライアントに対し、「DXは他人任せにしてはいけません。自社で自立し、自走できるように、社内人材を育成すべきです」と話しています。

ただし日本は、DX経験のある人材はまだまだ少ないのが現状です。そのため最初は外部に頼ったとしても、最終的には自社にノウハウが残すことが大切です。つまり、変革やITスキルを教えるノウハウを持つ外部の力を借りつつ社内の人材にDXを経験してもらい、DXを自社で継続していくわけです。これが、DXを成功させる唯一無二の方法と言えます。そのくらい担当者の人選は、DX成功のカギを握っているのです。

----------

デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長

1987年富士通に入社。96年ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。99年ネット書籍販売会社、イー・ショッピング・ブックス(現セブンネットショッピング)を設立し、代表取締役社長就任。2006年セブン&アイ・ホールディングスグループ傘下に入る。14年セブン&アイ・ホールディングス執行役員CIO就任。15年同社取締役執行役員CIO就任。16年同社を退社し、17年デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。著書に、『アマゾンエフェクト! 「究極の顧客戦略」に日本企業はどう立ち向かうか』(プレジデント社)がある。

----------

(デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長 鈴木 康弘)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ドーモ、ビジネス思考を簡単に判定できる「ビジネス思考診断」をウェブサイトに公開

PR TIMES / 2024年7月16日 15時15分

-

編集部おすすめ 『今週の一冊』

財界オンライン / 2024年7月14日 11時30分

-

「リテールメディアサミット2024」10月8日(火)・9(水)に開催

PR TIMES / 2024年7月10日 10時45分

-

クレディセゾン、日本DX大賞「ビジネストランスフォーメーション(BX)部門 優秀賞」を受賞

PR TIMES / 2024年6月25日 15時45分

-

≪従業員を守れ!≫ ローソンやソフトバンクなど、企業各社が相次ぎ”カスハラ”対策

財界オンライン / 2024年6月24日 18時0分

ランキング

-

1「人身事故による電車遅延」はもうウンザリ…"唯一の特効薬"ホームドア設置がなかなか進まない理由

プレジデントオンライン / 2024年7月15日 10時15分

-

2「離職率が低い大企業ランキング」トップ100社 単独従業員が1000人以上の会社を対象に調査

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 6時0分

-

3iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分

-

4中国は不動産バブル崩壊で「未完成ビル」と「売れ残り住宅」の山→政府当局が打ち出した“支援策”の裏にひそむ「重大な懸念点」【現地駐在員が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 8時15分

-

517年ぶり消費増税、強気の「展望リポート」に3人反対=14年上半期・日銀議事録

ロイター / 2024年7月16日 9時8分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください