「地毛なのに黒染めを強要」理不尽なブラック校則に怒ったP&Gの破天荒社員がやったこと

プレジデントオンライン / 2021年7月26日 11時15分

※本稿は、本田哲也『ナラティブカンパニー:企業を変革する「物語」の力』(東洋経済新報社)の一部を再編集したものです。

■ストーリーの主役は企業、ナラティブの主役は生活者

「ナラティブスクリプト」とは何か? さて、5つのステップの中で最も重要な話――ナラティブスクリプトの作成、すなわち「ナラティブを描く」ことについての話を始めよう。

「物語的な構造」であるナラティブを「描く」とは、いったいどういうことなのか。いささか抽象度が高い話に聞こえるが、まずここでプロローグで説明したことの一部をおさらいしておこう。

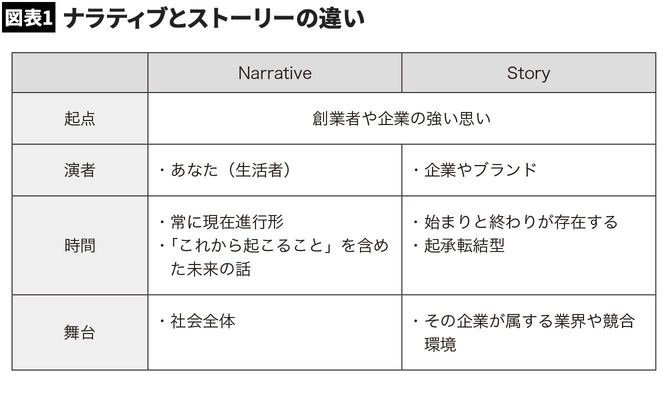

「ナラティブとストーリーの違い」だ。

ストーリーにおける主役が企業やブランドなのに対して、ナラティブではあなた(生活者)を含むマルチステークホルダーが演者=物語の登場人物となる。ストーリーには「起承転結」があって必ず終わりが来るが、ナラティブは現在進行形であり未来をも包含するので「終わり」という概念がない。

そして、ストーリーの舞台が業界や競合環境なのに対して、ナラティブの舞台は「社会全体」だ。ここではストーリーとの違い、という観点から解説しているが、この3要素こそが、すなわちナラティブというものの特性なのだ。

言い方を変えれば、ナラティブスクリプトの作成、ナラティブを「描く」とは、どのような「脚本」をこの3つの要素をベースに仕立てるかだ。

社会を舞台に、演者たる当該企業とステークホルダーがどのような物語を、永続的に紡いでいくべきなのか。ナラティブを描くことは、映画やドラマにおける脚本家の仕事に近いかもしれない(ちなみに僕自身は、半ば冗談で、「自分の仕事はナラティブ作家」だと仕事仲間に吹聴している)。

ここでは、その具体的な手法論である「ナラティブスクリプト」についても解説する。

■「お店に来るのではなくアウトドアに出かけてほしい」

さて、ナラティブを描くにあたっては、大きく2つの大切なポイントがある。

ナラティブの「範囲」と「余白」だ。まずは、それぞれがどういうことか、解説していこう。ナラティブの「範囲」を決めるひとつめの重要な要素が、ナラティブの「範囲」である。

具体的には、「物語的構造」の舞台はどこなのか、その中には誰が登場するのかを決めること――ナラティブを描くことが脚本家の仕事に近いとすれば、まさにドラマの舞台設定と登場人物設定がそれにあたる。

米国には「ブラックフライデー」と呼ばれる日がある。感謝祭(11月の第4木曜日)の翌日であるブラックフライデーは、国民的な「セールの日」。小売業界にとっては最大の書き入れ時だ。

このブラックフライデーに、なんと、「150を超える全店舗を休業する」と発表して話題になったのが、米国有数のアウトドアブランド、REI社だ。そもそも、近年のブラックフライデーには、大勢の客が並んだり店舗に押し寄せたりすることから否定的な世論もあった。

「お店に来るのではなく、アウトドアに出かけて自然に接してほしい」というメッセージは大きな共感を持って受け入れられ、REI社はその株を上げた。これぞ素晴らしいナラティブであるが、さらに注目したいのはその「範囲」だ。

REI社は、アルバイトを含むおよそ1万3000人の全社員に有給休暇を与え、まったく同じメッセージ――仕事に来なくていいから、家族や愛する人とアウトドアに出かけてください――を従業員にも体現した。

■教育委員会を動かしたパンテーンのキャンペーン

つまり、REI社の「物語的な構造」には、ユーザーやアウトドア業界だけではなく、重要なステークホルダーである自社従業員も巻き込まれた格好だ。インターナルコミュニケーションとしても秀逸であり、ナラティブの範囲がよく考えられた実例だろう。

日本でも、最近はナラティブの範囲が戦略的によく考えられたキャンペーンが注目を浴びるようになってきた。2019年に大きな話題となった、ヘアケアブランド「パンテーン」の、「#この髪どうしてダメですか」キャンペーンもそのひとつだ。

パンテーンの事例

P&Gのヘアケアブランド「パンテーン」は、「あなたらしい髪の美しさを通して、すべての人の前向きな一歩をサポートする」というブランドフィロソフィーを持つ。

そして、このフィロソフィーを世の中に広めるために、2018年より「さあ、この髪でいこう。#HairWeGo」というブランドメッセージのもと、髪にまつわる日本の同調圧力に疑問を呈し、一人ひとりの個性を考えるきっかけをつくるキャンペーンを展開している。

中でも「#この髪どうしてダメですか」キャンペーンは大きな反響を呼んだ。地毛なのに黒染めを強要されたり、「地毛証明書」の提出を求められたりする、いわゆる「髪型校則」にアプローチした結果、有志によって、黒染め指導廃止を求める署名活動が発足した。

結果的に約2万人の署名が集まり、東京都教育委員会が都立中学高校での黒染めの指導廃止を宣言するなど、社会的な行動変容を促すことに成功したのだ。

これにより、2019年には公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会が主宰する「PRアワードグランプリ」でゴールドを獲得。キャンペーンの取り組みを通して、社会を巻き込みながらブランドの理念を体現したことが評価された。

■一人の女子高生から生まれたナラティブ

このキャンペーンが考え出されたきっかけは、長く売り上げが低迷していた「パンテーン」ブランドのテコ入れを考えていたP&G APACフォーカスマーケット ヘアケア事業部のマーケティング統括責任者である大倉佳晃氏の個人的な体験からきている。

それは、就職活動だ。個性を表現することが好きな大倉氏は、就職活動のために真面目に見える髪型にしたりリクルートスーツを着たりすること、そして、就活生らしい身だしなみであるべきという同調圧力が、どうしても我慢ならなかった。

実際、P&Gの面接は穴あきジーンズで臨んだという。現在シンガポールに駐在している大倉氏は、海外に住んでいても感じる日本の同調圧力に違和感を覚え、同調圧力と個性でブランドアクションを取れないかと考えた。

ひとつは就活生を応援する「#令和の就活ヘアをもっと自由に」キャンペーン。139社が賛同し、就職活動を行うことを応援するTV広告・動画も公開した。もうひとつ、就職活動以外の切り口をマーケティングチームで探していた時に見つけたのが、地毛証明書の存在だ。

2017年、生まれつき茶髪の女子高生が、学校からの度重なる黒染め強要で精神的苦痛を受け、訴訟を起こした事件がニュースになった。しかしその後は社会的に髪型校則について見直されるアクションがないままになっていた。

マーケティングチームにとってこの事実は、一人の女子高生のストーリーにつながる、新たなナラティブの発見だった。このテーマで行こう、という判断は早かった。

ちなみに、シナリオのテーマを社会的にニュースになっていることから見つける、つまり、ローカルでユニークなマテリアルを探すことはPRの定石である。この場合は、日本独特の学校校則や茶色い髪の毛の黒染め強要という、他国ではありえない事実や風潮がテーマ設定にピッタリはまった。

■いかにして社会課題を身近に感じてもらうか

さて、次はこのテーマを、社会課題として自分にも関係がある、と感じてもらえる範囲を設定しなければならない。このキャンペーンでコアとなるのは地毛証明書と地毛が茶色い人だ。

そして、その周りを同心円的に、髪型校則、自分が学生だった頃、と範囲を拡張していく作業を行ったそうだ。ここで注目してほしいのが、「校則」ではなく「髪型校則」と範囲を限定したことだ。

昨今、一般社会から見れば不合理な学校独自のルールを「ブラック校則」と呼び、社会問題として扱う気運が高まっている。しかしそれでは、ヘアケア商品であるパンテーンというブランドからは離れてしまう。

事実、キャンペーンの範囲設定については、かなりディスカッションを重ねたという。どこまでの範囲の人を巻き込むか、それはビジネスの目的に適うか。ナラティブにおいては、そのバランスの見極めが大切だ。

最終的にステークホルダーの範囲は、理不尽な髪型校則をコアとして、今の女子高生、かつて女子高生だった人、社会問題に敏感な人、と雪だるま式に膨らませていった。

■「ブランドは常にきっかけを与える人」

さらに重要なのが、キャンペーンのタグラインだ。「#この髪どうしてダメですか」に決まるまで、どういう問いかけなら機能するか、毎回チームで侃々諤々(かんかんがくがく)の議論をしたのだそうだ。

テーマを表しつつ会話を促し、さらにエモーショナルなタグラインは何か。決め手となったポイントは、次の3つだ。

2 主人公の声を代弁できている。さらに、SNSなどでの投稿に使える。

3 具体的な敵をつくらない。主語を入れず、社会に向ける言葉として機能させる。

見事に狙いどおりとなり、ハッシュタグ「#この髪どうしてダメですか」はツイッターで累計18万ツイート超えを達成、今もなお投稿され続けている。

さて、ステークホルダーとブランドとのナラティブな関係を考える時、キャンペーンにおいてブランドはどういう立ち位置で登場すればいいだろうか。この問いに大倉氏は次のように答えた。「ブランドは常にきっかけを与える人」。

もともと問題意識を持っている人に、きっかけを与える存在だ、ということだ。このキャンペーンのユニークな点は、卒業生も含めた学生と先生の対話の場となっただけでなく、世間における髪型校則についてのアクションをパンテーンが回収する構造を作り出したこと。

そして、髪型校則の問題を社会全体のアジェンダへと押し広げたことだ。それが冒頭で紹介した署名運動と、都立中学高校での黒染め指導の廃止宣言へとつながる。

さらにテレビをはじめとして、さまざまなメディアでも大々的に取り上げられ、ドラマ『ブラック校則』(日本テレビ)の映画化も決定した。そしてこのキャンペーンにより、やや古いイメージとなっていたパンテーンへの消費者のパーセプションが変わり、イメージも売り上げも上がったそうだ。

テーマ設定、リレーションすべき相手の範囲、キャンペーンのタグラインすべてがしっかりと噛み合った、素晴らしい取り組みだと言えるだろう。

■「物語を共創する人が誰なのか?」がナラティブの範囲を決める

パンテーンの「#この髪どうしてダメですか」では、この範囲設定についての議論が尽くされた。

ナラティブの範囲をどこまでにするかで、社会的なインパクトや、ブランドマーケティングの成果が左右される。「地毛証明書」のナラティブはセンセーショナルではあるが、社会全体で言えば範囲が狭い。

多くの女子高生にとって「ワタシに関係のあることだ」と自分ゴト化されなければ、マスブランドであるパンテーンにとって意味がない。では、それを一気に、「ブラック校則全般」まで広げたらどうか。理不尽な校則に思いあたる高校生は非常に多く、社会的な報道も広がるだろう。

しかし、あくまでパンテーンというブランドの「自分らしさ(オーセンティシティ)」は、「髪」なのだ。ブランドパーパス起点のナラティブである以上、「校則全般」では範囲を広げすぎということになる。

そこで、最終的にナラティブの範囲は「校則と髪」に帰着した。ナラティブの範囲設定は、「物語的構造」に当事者として参画し、「物語を共創する人が誰なのか?」を決めることにほかならない。

----------

PRストラテジスト

本田事務所代表取締役。「世界でもっとも影響力のあるPRプロフェッショナル300人」にPRWEEK誌によって選出された日本を代表するPR専門家。1999年にPR会社フライシュマン・ヒラードの日本法人に入社。2006年にブルーカレント・ジャパンを設立し代表に就任。P&G、花王、ユニリーバ、アディダス、サントリー、トヨタ、資生堂など国内外の企業のPR支援を手掛ける。19年より、株式会社本田事務所としての活動を開始。『戦略PR 世の中を動かす新しい6つの法則』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など著作多数。

----------

(PRストラテジスト 本田 哲也)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

適切なヘアカラー・白髪染め頻度って?美容師監修!“長持ちする染め方”5つも紹介!

ハルメク365 / 2024年6月29日 18時50分

-

50代以降必見!大人女性の魅力を引き出す最新ヘアトレンドって?【人気スタイリスト伝授】

ハルメク365 / 2024年6月26日 22時50分

-

制服のモデルチェンジ2年連続700件超!でもまだ「着られない」生徒が…。私服との「選択制」必要

オールアバウト / 2024年6月4日 21時15分

-

速乾とダメージ軽減を両立! SALONIAからプレミアムライン第2弾となるドライヤーが登場

マイナビニュース / 2024年6月4日 16時23分

-

男子の「腰パン」、アムラー全盛期のコギャルから「韓国っぽJK」まで平成→令和の制服着崩し事情

オールアバウト / 2024年5月31日 21時50分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

5ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください