「数値目標は先進国並み」菅政権の"いきなり脱炭素宣言"に決定的に欠けていること

プレジデントオンライン / 2021年8月9日 11時15分

■気候変動対策“主導権争い”の大きすぎる代償

周知のとおり、欧州連合(EU)は気候変動対策で国際的な主導権を握ろうと躍起になっている。EUの執行部局である欧州委員会は7月14日、いわゆる「パリ協定」の達成を実現するための包括的な法案を発表したが、その際に企業だけではなく家計にも温室効果ガス(GHG)の排出抑制に関するコスト負担を求める姿勢を鮮明にした。

米中との覇権争いを念頭に、欧州委員会は気候変動対策に関して強気の姿勢を堅持する。とはいえ、加盟国間には大きな温度差があり、所得水準が高い西欧諸国や北欧諸国は前向きだが、所得水準が低い南欧諸国や中東欧諸国は慎重な姿勢を崩さない。こうした気候変動対策をめぐる温度差が、EU内の新たな対立につながる恐れが出てきている。

中東欧の有力国ポーランドのシンクタンク「ポーランド経済研究所」の代表ピオトル・アラク氏は7月9日、EUの政策を議論するための言論プラットフォームであるサイト「ユーラクティブ」(Euractiv)に寄稿し、欧州委員会が目指す気候変動対策を推進すれば、EU域内の貧困世帯にもかなり重い金銭的負担が生じる可能性を指摘した。

同研究所の試算によると、EU域内の家計部門が2030年までに1990年対比で二酸化炭素(CO2)を40%削減しようとする場合、2040年までに総額で1兆ユーロ(約130兆円)以上の負担が発生することになる。一世帯当たりの負担額に直すと、移動手段に関わるコストだけで最低でも年平均で44%(373ユーロ)増加するようだ。

それだけではない。建物に関わるコスト負担が同じく50%(429ユーロ)増加するため、EUの家計部門が負担する気候変動対策のコストは一世帯当たり年平均で800ユーロとなる。しかもこれは最低額であるため、多くの世帯はさらにそれ以上の負担額を強いられる。言い換えれば、低所得者層でも800ユーロの負担を求められるわけだ。

■EUの排出権取引拡充で家計の負担増は避けられない

家計の負担が増える背景には、EU排出権取引制度(EU ETS)の拡充がある。

EUの排出権取引制度であるEU ETSは、従来は電力や石化、重工業、航空などの企業の排出権を主な取引対象としていた。それが7月14日に示された包括的な法案の中で、今後は家計に関わりが深い道路輸送と建物に関しても適用を拡大する方針が示されたのである。

正確には、ガソリン車などの道路輸送と化石燃料を用いた暖房を利用する住宅などの建物に関して、燃料の供給業者を対象とする新たな取引制度がEU ETSに新設される。制度は2026年に稼働する予定だが、同時に道路輸送と建物には温室効果ガスの排出削減義務が課されるため、そのコストの相応の部分は消費者つまり家計に転嫁される。

排出削減義務が達成できない企業はEU ETSを通じ、排出削減義務を達成できた企業から排出権を購入する。排出権の需要増を織り込み、EUの炭素排出権取引価格は現在1トン当たり50ユーロ台半ばと1年間で約2倍となったが、ポーランド経済研究所は2030年までに170ユーロに達すると試算、強気相場が続くとの見通しを示した。

道路交通も建物も、家計に密接な存在だ。そのため、これらの部門に属する企業が負担する気候変動対策のコストの多くは、巡り巡って家計に転嫁されることになる。なお南欧諸国や中東欧諸国の気候変動対策は西欧諸国や北欧諸国に比べると遅れているため、南欧や中東欧の家計に課される負担の方が西欧や北欧よりも実質的に重くなるだろう。

例えば、西欧や北欧では家庭用燃料電池(コージェネレーション)が普及しているが、南欧や中東欧では遅れており、灯油や石炭などの化石燃料を暖房に利用しているケースも少なくない。そうした家計には、化石燃料の価格上昇という形でコスト負担のしわが寄ることになるが、彼らがすぐ家庭用燃料電池を整備できるわけでもない。

■低所得国への配慮を軽視……EUに生まれるひずみ

EUに加盟するためには主に政治、経済、法律の3分野に関してEUが定めた基準をクリアすることが必要となる(コペンハーゲン基準)。うち経済の基準については、国内の企業がEUの域内市場での競争に耐え得ることが要求される。欧州委員会が定めた経済取引のルールは、加盟国の企業が等しく守らなければならないというのが原則だ。

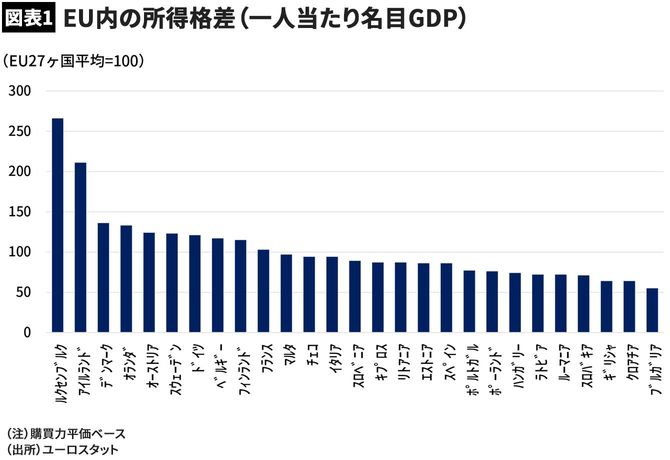

そうは言っても、EU域内には歴然とした所得格差が存在する(図表1)。

言い換えれば、EUは発展段階が異なる経済の集合体でもある。そのためEUは構造基金と呼ばれる所得移転メカニズムを通じ、所得水準が低い南欧や中東欧の諸国の経済開発を支援している。南欧や中東欧のキャッチアップのサポートは、EUに課された宿命のうちの一つである。

とはいえ欧州委員会は、気候変動対策に関すると加盟国全体の「底上げ」を重視する傾向が強く、低所得国への配慮を軽視している。確かに低所得国に配慮して基準を緩めるなどすれば、高所得国から生産拠点が移転するなどの別の問題が生じる懸念はある。一方で、相応の財源を移転しなければ、低所得国の気候変動対策など進みようがない。

いわゆる「EU復興基金」による財政支援が、そうした財源の移転に相当するという立場をフォンデアライエン欧州委員長やEU首脳陣はとるかもしれない。しかしこの制度はインフラの建設支援に費やされる性格が強いものであるし、気候変動対策の強化によって生じる南欧諸国や中東欧諸国の家計の負担増を軽減するものではない。

■決定的に欠かけている“国民負担”の大問題

ハンガリーとポーランドを除く中東欧諸国は、基本的には親EUだ。南欧諸国でも反EU政党が一定の勢力を持つが、EUへの信頼回復も顕著である。環境政党への支持の高まりは汎欧州的な流れであり、気候変動対策の充実は時代の要請だ。とはいえ欧州委員会が出方を間違えれば、南欧や中東欧でEUへの信頼が失われることになる。

EVシフトに関しても同様だが、欧州委員会は気候変動対策に関して、域内の国の所得格差や発展段階に対する配慮を欠いていると言わざるを得ない。域内の国々にですらそうなのだから、域外の国々に対してはなおさらだ。米中との覇権争いを制することに躍起な欧州委員会だが、そうした態度では内外でEUに対する信頼を失うことにつながる。

日本でも7月26日、菅政権が温室効果ガスの排出削減に取り組む新たな「地球温暖化対策計画」の案を公表、家計の温室効果ガスの2030年までの削減率を対2013年度比で従来の39%から66%に引き上げる野心的な目標を掲げた。新築住宅の省エネ化(LED照明や太陽光パネルの設置など)や電動車の普及などを骨子としている。

当然、日本でも家計が温室効果ガスの削減のコストを追うことになる。政府は各種の補助金を充実させることでそうした負担は軽減できると主張するだろうが、結局のところそれは国債による資金調達に基づくため、その返済の負担は将来世代に押し付けられることになる。気候変動対策は重要だが、それで将来世代の負担が増えて良いわけではない。

菅政権がEUを意識していることは確かだろう。とはいえ数値目標にばかり囚われると、EUの気候変動対策が持つ問題点を見誤ることになる。日本だけが「はしごを外される」ことがないように、より戦略的な観点から日本は米国や中国、アジア諸国に接近し、気候変動対策のあり方を練り直す必要があるのではないだろうか。

----------

三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部 副主任研究員

1981年生まれ。2005年一橋大学経済学部、06年同大学院経済学研究科修了。浜銀総合研究所を経て、12年三菱UFJリサーチ&コンサルティング入社。現在、調査部にて欧州経済の分析を担当。

----------

(三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部 副主任研究員 土田 陽介)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ギリシャ、EU排出量取引制度を財源に「島嶼部脱炭素化基金」設立(ギリシャ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年12月26日 1時10分

-

EUは気候災害保険普及へ制度整備を、ECBなどが論文で提言

ロイター / 2024年12月19日 15時59分

-

欧州自動車工業会、EUに競争力強化や規制緩和に関し提言(EU)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年12月18日 1時5分

-

欧州委、COP29での気候資金目標合意への仲介に貢献(EU)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年12月10日 2時5分

-

欧州産業連盟、次期EU議長国ポーランドへ競争力強化に向け政策提言(EU、ポーランド)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年12月9日 0時40分

ランキング

-

12025年、日本がもっと「後進国になる」根本理由 10年間、時計の針が止まった日本の末路

東洋経済オンライン / 2025年1月5日 10時0分

-

2北朝鮮の数百人規模の大隊全滅か、ロシア・クルスクに派遣 ゼレンスキー大統領が主張

日刊スポーツ / 2025年1月5日 13時40分

-

3市電と右折しようとした軽乗用車が衝突 男児(2)顔面を打ち病院へ搬送 意識あり 鹿児島市郡元

KYTニュース / 2025年1月5日 14時36分

-

4火事現場から母親の遺体見つかる 放火容疑で息子を逮捕 死亡時期不明で非現住建造物等放火に 去年10月の住宅火災 島根県出雲市

日本海テレビ / 2025年1月5日 12時54分

-

5窓ガラス割って外の鉄格子にシーツを… 松山刑務所に収容中の70代男性が首を吊って死亡

南海放送NEWS / 2025年1月5日 15時35分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください