プレゼンの達人が絶対に負けられない時に繰り返し使っている「ある必勝パターン」

プレジデントオンライン / 2021年8月17日 9時15分

※本稿は、小西利行『プレゼン思考』(かんき出版)の一部を再編集したものです。

■プレゼンは大変だけど、そんなに難しくはない

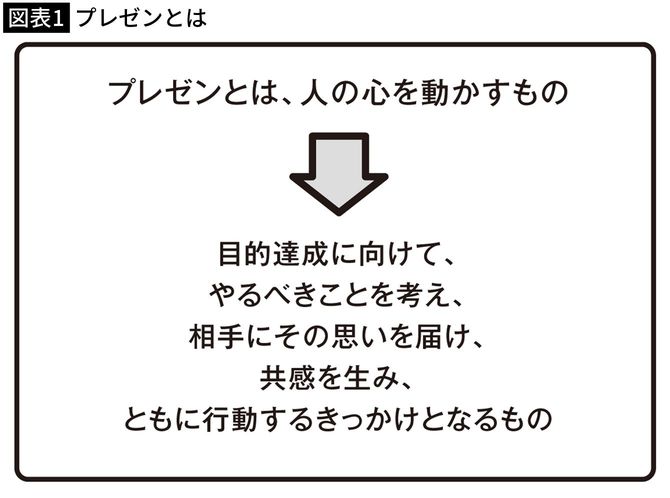

プレゼンには、正しい「姿」があります。

それは、「目的達成に向けて、やるべきことを考え、相手にその思いを届け、共感を生み、ともに行動するきっかけとなること」。これは、プレゼンだけでなく、ビジネス全般や人生にも通じる大切な考え方だと思います。

でも、一般的なプレゼンでは、プレゼンすることに力を注ぎすぎて、その後に「行動を生み、成果を出すこと」を忘れがち。

プレゼンの席上で「いいね!」と評価されて浮かれていたら、そのまま放置されて何もなく終わった、なんてこともよくありますが、やはり、その場での共感や盛り上がりだけではなく、実際の行動を生み、成果へと向かうことが必要です。

それをしっかりと意識するためにも、僕は毎回のプレゼン前に、「この提案はゴールではなく、スタートだ」と意識するようにしています。「10年後に、商品の価値を10倍にします」と約束することもあります。そう意識することで、10年以上お付き合いする仕事もたくさん生まれ、実際、商品の売上が10倍や100倍になったモノも、多く生まれました。

それもこれも、ただそのときの1時間のためではなく、そこからの1年、10年、50年を考え「行動を生み、成果を出す」プレゼンをしたからだと思います。

プレゼンは未来をつくるためにあります。“その場で提案して終わり”ではありません。今のことはもちろん大切ですが、数年後の未来は、それ以上に大切だと僕は思います。

だからこそ、今だけを乗り切るカンフル剤ではなく、今の課題を解決しつつ、ワクワクする未来を実現するプランを提案するようにしたほうが良いのです。

「うわあ、なんだか邪魔くさくて、大変そうだな」と思った方……、正解です。クライアントや自社の未来を決めるプレゼンが、大変でないはずはありません。

でも、本当にやりがいがあることですし、意外にもそんなに難しいことではありません。あるパターンさえ覚えれば、それだけでも未来をつくるプレゼンができるからです。

■プレゼンを成功させる「必勝方程式」を知ろう

では、そのパターンとは何かをお話ししていきましょう。

実は、未来をつくるプレゼンには、ひとつの「型」、いわば「必勝方程式」があり、僕のプレゼンはすべてこの方程式にのっとっています。

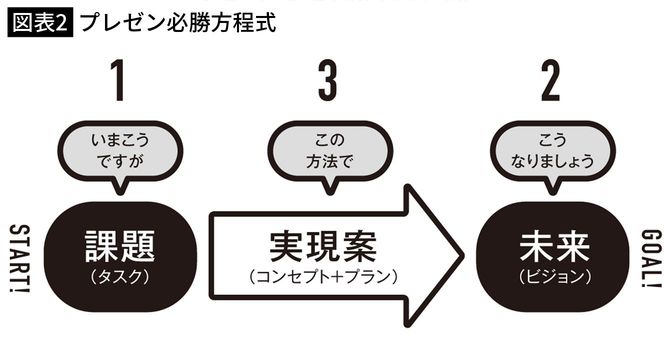

これが僕の、プレゼン「必勝方程式」です。

まず、課題(タスク)の整理からスタートし、次にゴールとしての未来(ビジョン)を描き、最後に、その未来を実現するための実現案(コンセプト+プラン)を提案する。この流れこそが、僕が多くの経験で生み出した「必勝方程式」であり、僕の必勝パターンなのです。

3つのシンプルなテーマしかないので、提案の内容は至ってシンプルです。実際のプレゼンでも、この方程式にのっとり、「あなたの会社は、いまこうですが、将来はこうなりましょう。この方法なら実現できます」と伝えるだけ。

この骨格がハッキリしているとプレゼンの論旨もはっきりするので、聞いている人も理解しやすくなります。

「え、それだけ?」と言われそうですが……、そうです。実際に僕はこの方程式でプレゼンしていますし、これに沿って提案すれば、プレゼンは共感されやすくなります。

また、この方程式に沿って考えるようにすれば、これまで一回一回、頭を悩ませていたプレゼンのカタチを考える必要がなくなり、中身も飛躍的に考えやすくなります。これも重要なポイント。つまり、提案するときと、考えるときの両方で、この「必勝方程式」は使えるのです。

まずは「プレゼンは難しい」という固定概念を捨て、この必勝方程式を実践するようにしてください。それだけで、プレゼンは成功します。

この必勝方程式を図で表すと、図表2のようになります。これを見れば、プレゼンに必要な「骨格」と「言うべきこと」がわかりやすくなるうえに、これに沿って提案するだけで、人々の納得が得やすくなります。

ちなみに、あなたの普段の暮らしの中でも、「提案されて納得する」ことはあると思いますが、実はそのほとんどが、この「課題→未来→実現案」というロジックで成り立っています。

■回り道に見えても、未来を提示することで共感を得る

たとえば病院でも

「あなたは胃にガンがあります」

「えっ、先生なんとかしてください」

「大丈夫です。一カ月後は元気にお子さんと遊べますよ」

「どうすればいいんですか?」

「この方法で摘出すればいいのです」

「じゃあお願いします」

という会話をするはずです。

いま体はどうなっていて、将来的にちゃんと治るのか? どのぐらい元気になれるのか?

課題がわかり、未来のビジョンを明確にしてから、治療法を伝えられるほうが、安心して身を任せられます。

これとは反対に、現状も伝えず、治るかどうかも言わないで、手術しましょうという医者がいたら、きっと不安になるはず。体のどこが悪いのかもわからないのに「胃を摘出します」と言う医者からは逃げたくなるでしょう。

しかし意外なことにビジネスの場では、このようにいきなり「胃を摘出します」のような提案がよくあります。プレゼンでアイデアやプランだけを押し込もうとする人たちがそれです。

「御社がうまくいくにはこのアイデアしかありません!」とか「この商品にはこういうキャンペーンが最適です!」というようなことだけを話し続けても、相手はピンと来ないどころか、「こちらの事情、ほんとにわかってる?」と不安にもなるでしょう。

だから、「御社の状況はこうです」「将来的にはこうなりましょう」と伝え、そこに共感を得ることが大切なのです。ちょっと回り道に見えても、未来を提示することで、プレゼンを聞く目的が明確になり、提案するプランも共感されやすくなるので、決定までのスピードは逆に上がります。

■最高の提案のための「究極の型」を覚えよう

さて、最後に必勝方程式の3つの中身を詳しく説明しつつ、誰もが「その通りやれば良いプレゼンができる」、必勝方程式の「究極の9項目」をお話ししましょう。

究極といっても、中身は実にカンタン。本稿の最初に話した、「いまこうですが→こうなりましょう→この方法で」を細分化して深めるだけです。「究極の9項目」は、提案時のひな形でもあるし、考えるための指針にもなりますので、一度見ながらプレゼンをつくってみてください。

なお、ビジョンやコンセプトなどの用語は、本書で詳述しているので、ここではさらっと見てください。ではさっそく、話を進めましょう。

まずは、プレゼンの最初に必要な「課題パート」から。「課題」を抽出するには、プレゼン相手(クライアントや自社、所属するプロジェクトなど)の過去から現在までに蓄積している問題を洗い出し、そこから「解決すべき課題」を抽出することが必要です。

「課題」の中には、①社内課題に加え、②社会課題(SDGsのような、社会的に課題とされていること)があり、また、③本質課題があります。

「本質課題」とは、与えられた課題や顕在化している表層的な課題ではなく、その名の通り、「本当に解決すべき課題」のこと。①や②の課題を踏まえて発見すべきもので、提案においても重要なポイントになります。

本質課題は、カンタンに言えば、「実は○○がほしい」「実は○○が解決したい」に当てはまるような「発見」を伴う課題だと考えてください。これからの時代においては、アイデアの発見よりもこの「本質課題」の設定が重要になると思いますので、ぜひ、覚えておいてください。

次に「未来」パートですが、これは「目指すべきこと」です。プレゼンの相手が「将来こうなりたい!」「これならワクワクする」と共感できる未来のイメージとも言えます。

「未来」の中には、④隠れニーズ(誰もが共感するがまだカタチになっていないニーズ/本書の第4章で詳しく解説)と、⑤ビジョン(社員や世の中の人々がワクワクして、強く共感できる未来/中・長期の目標)、さらに、⑥プロジェクトゴール(ビジョンに行き着くまでに到達すべき、いくつかの関所/短・中期の目標)があります。

最後に「実現案」ですが、これは文字通り、課題を解決し、未来を実現するための方法です。世の中や社内の状況を踏まえ、どうやれば本当に実現できるかを考えた「実現可能案」とも言えます。実現案には、⑦コンセプト(中・長期の考え方・戦略)と⑧アクションプラン(実施策)があります。

また、最後にそのすべてを推進するための人員の配置やチームビルディングを含めた、⑨実行スキーム(計画を実行する枠組み、人員の配置)が必要となります。

以上の究極の9項目が揃ったプレゼンは、説得力が高くなり、最高のプレゼンに近づきます。また先ほど、必勝方程式があると「考えやすくなる」と話しましたが、この9つのテーマに則して考えると、ノールールで考えるよりも、はるかに考えやすくなると思います。

この9つをそれぞれに考え、設定していけば、自動的にプレゼンは成立するわけです。

![【図表3】必勝方程式+[究極の9項目]の図](https://president.ismcdn.jp/mwimgs/a/e/670/img_aede7b08331e528d48b1c7be1425bde1249180.jpg)

図表3には、必勝方程式の図に「究極の9項目」を加えておきましたので参考にしてください。これをイメージしながら、先ほどの「究極の9項目」を見てみると、さらにわかりやすくなるでしょう。もちろん、この9項目に忠実にプレゼンしても良いですし、自分流にアレンジしてもかまいません。

いずれにせよ、この図に書かれていることを踏まえていれば、これまでよりもはるかにしっかりとした、シンプルなロジックのプレゼンができるようになります。

----------

POOL inc. CEO&クリエイティブディレクター

1968年、京都府生まれ。大阪大学卒業後、博報堂を経て2006年に独立。CM制作、商品開発から、街づくりや国の戦略構築も行う。手掛けた広告は「伊右衛門」「ザ・プレミアム・モルツ」を含め1000本以上。2017年に「プレミアムフライデー」を発案。2021年には「GOOD EAT COMPANY」にてブランディング&クリエイティブディレクションを担当。同社CXOにも就任。著書に『伝わっているか?』(宣伝会議)、『すごいメモ。』(かんき出版)がある。

----------

(POOL inc. CEO&クリエイティブディレクター 小西 利行)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

電車内の音漏れにイライラするのはもったいない…「不快な時間」を「有意義な時間」に変換させる"考え方のコツ"

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 18時15分

-

「頭の回転の速い子」が数学で得たスゴい思考の型 算数・数学の「頭の使い方」は日常生活に使える

東洋経済オンライン / 2024年6月1日 14時0分

-

「どっちのネックレスがいいと思う?」仕事がデキる人がプライベートの会話でも実践している一流の返答テク

プレジデントオンライン / 2024年5月28日 7時15分

-

流通科学大学が第3回「高校生 食のSDGsアクションプラングランプリ」のエントリーを受付中 ― テーマは「豊かで持続可能な食を目指して」、応募締切は6月28日

Digital PR Platform / 2024年5月27日 14時5分

-

新入社員に「シャツは何色がいいか」と聞かれて「臨機応変に」は絶対ダメ…頭のいい人がやっている言葉選び

プレジデントオンライン / 2024年5月24日 15時15分

ランキング

-

1バーガー店打撃…日銀「国債買い入れ減額」で “歴史的円安”に歯止め?

日テレNEWS NNN / 2024年6月15日 13時57分

-

2中国の過剰生産「有害」=雇用保護へAI行動計画―G7首脳声明

時事通信 / 2024年6月15日 16時44分

-

3「南高梅」が全国で記録的不作、価格は例年の3〜4倍に…「こんなことは初めて」

読売新聞 / 2024年6月15日 12時4分

-

4「阿武隈急行」の赤字穴埋めする2県5市町の補助金、宮城・柴田町が2358万円の支払い拒否

読売新聞 / 2024年6月15日 20時24分

-

5リニア工事で井戸などの水位低下、JR東海の対応策を静岡県が了承

読売新聞 / 2024年6月15日 18時22分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください