「テスラは電気自動車の会社ではない」5年前にイーロン・マスクが示した驚きのビジョン

プレジデントオンライン / 2021年8月20日 9時15分

※本稿は、小西利行『プレゼン思考』(かんき出版)の一部を再編集したものです。

■「超努力系まぐれ当たり経営者」イーロン・マスクの凄み

そして今、ビジョンの提示力という意味で僕がもっとも興味を持っているのが、イーロン・マスクという人物です。

イーロン・マスクは、皆さんもご存じの電気自動車「テスラ」や、宇宙開発事業の「スペースX」、さらに「ソーラーシティ」などを指揮する超有名経営者ですが、実は、最初の会社創業から今まで、まさにギリギリでなんとか生き延びてきた「超努力系まぐれ当たり経営者」でもあります。

すでに多くの出版物や記事(※)でも取り上げられていますが、イーロンは、事業を興す度に無謀とも思えるビジョンを掲げ、そこに殺人的なハードワークで臨み、自己資金を惜しみなく投入することで圧倒的なリーダーシップを発揮し、常に破産や倒産ギリギリの土壇場で起死回生の逆転満塁ホームランを打ってきた奇跡の人です。

先ほど挙げたような天才的な経営者たちとは違い、まったく今っぽくない、泥臭い仕事をする経営者だとも言えるでしょう。そしてそんな姿にこそ、僕は強く興味を惹かれるのです。

ただ、僕がイーロン・マスクに惹かれる一番の理由は、彼が常に多くの人を巻き込み、そして常に、起死回生の一発を打つ準備をしているからです。そしてそのエンジンこそが、彼の描く「ビジョン」なのです。

※『Elon Musk:Tesla,SpaceX,and the Quest for the Fantastic Future』

■未来を見通す力とビジョンをつくる力に驚愕

いまでこそ、トヨタの時価総額を抜くニュースが出るほど有名となった「テスラ」も、彼が参加した当時は、夢のまた夢の事業とこき下ろされて、誰からも相手にされていませんでした。

電気自動車も自動運転も、当時はまだSFの領域を超えておらず、まさかこんなにも一般的に普及し始めると思っていなかったのです。

でも、彼はそれをまるで「すぐそこにある未来」のように語り、そして人を説得して回っています。夢を夢として語らず、必ず実現するものとして語る。そのために血のにじむような努力で開発を行って実証し、徹底的に地道な営業活動で広めていくのです。

ビジョンはカンタンに広まるものではありません。そこに熱量と努力が必要になる。それを教えてくれたのがイーロン・マスクでした。

僕は、これまでに何度も、彼の未来を見通す力とビジョンをつくる力に驚愕してきましたが、その中でも一番なのは、2016年の「マスタープラン・パート2( Master Plan, Part Deux)」というプレゼンテーションでした。なぜなら、その場で彼が「テスラをエネルギー企業にする」というビジョンをぶち上げたからです。

■クルマ会社から、再生可能エネルギー企業へ

このときのプレゼンでは他にも、初のコンパクトSUVや「テスラ・セミ」というトラック、さらに自社製品の完全自動運転化などの発表もしていましたが、「Energy Positive」(太陽光パネルで発電し、バッテリーとテスラで蓄電し、運転や家庭で電気を使っても、エネルギーが余る状態)の発表で、僕には他が霞んで見えました。

それはつまり、電気を使う会社から、電気を生む会社になることを意味していたからです。

この、エネルギー企業へ転換するというビジョンは、前年に買収している「SolarCity」と合わさって、実現性を帯びていました。いや、もはや、実現するかどうかは関係なく、会場はイーロンの熱量に押されてワクワクしてしまっていました。

世界中の屋根にソーラーパネルを持ち、世界中を走り回る大量のバッテリー(クルマ)と、世界中至るところにある充電施設(スーパーチャージャー)も持ち、さらに、世界最大級の発電と蓄電施設までも持った巨大エネルギー企業の誕生が見えたのです。クルマ会社が、石油やガスや原子力を凌駕する、再生可能エネルギー企業となるのです。

これはまさに、テスラの社員や株主はもちろん、世界中のメディアから、全世界のテスラオーナー(僕もそうです!)までも巻き込む巨大なビジョンの提示であり、ここへ向けてどんどん技術やアイデアをつくっていこうという号令であったとも思います。

■やりたいことをやろう! と導いてくれる力

このように、ビジョンを先行させ、そのビジョンに合わせて技術を次々に生み出していく姿勢は、まさに、ビジョン・ドリブン。ビジョンは、企業内や世界の人に夢を与えるだけでなく、それを実現するために様々な開発を進める力にもなるのです。

いま、世界は、混迷の時代に入り、誰もが目指すべき光を求めています。その時代に必要なのは、ちょっと無謀でも「ワクワクする未来」を提示して、そのために努力し汗を流し続けるリーダーたちの姿だと思います。

イーロン・マスクをはじめ、僕が尊敬する経営者に共通するのは、「ワクワクする未来」を妄想し、その未来へ「一緒にいこう」と手を差し伸べる力を持っていること。前例やルールよりも、やりたいことをやろう! と導いてくれる力こそが、人の心を動かし、世界も動かすビジョンを生むのだと思います。

僕らが彼らから学ぶべきことは、「ワクワクする! 一緒にやりたい!」と思えるビジョンをつくることの大切さです。それはきっと、経営者だけではなく、あなたの仕事やプロジェクトチーム、そして家族や友人という小さなコミュニティのリーダーにも当てはまることだと思います。

ぜひ皆さんも、日々の仕事の中で、恐れず、恥ずかしがらず、ビジョンを提案してみてください。きっと、少しずつ、世界は変わっていくと思います。

■「ビジョンなんて使えない」のか?

さて、本稿では、プレゼンのゴールであり、ビジネスのゴールでもある「ビジョン」について深く話を進めてきました。

ただ、皆さんも心の中でうっすら思っていることがあるでしょう。それは、結局のところ、「ビジョンなんて使えない」「自分の仕事とは関係ない」ということ。

いかに「ワクワクする未来」であったとしても、「日々の業務やプロジェクトにおいて、ビジョンに立ち戻ることは考えづらい」と思う人も多いでしょうし、「会社が『大事だ』と言うから、仕方なく『大事そうに』ビジョンを扱っておこう」という人もいると思います。

ビジョンにとってもっともやっかいなのは、この「他人事」感覚です。この「他人事」感覚が払拭されないと、ビジョンをつくるときも「無責任」になるし、ビジョンが生まれても、「無関心」を決め込むことになるからです。

この「他人事」感覚をなくすためには「自分ごと化」するしかありませんが、それもまた、なかなか難しいことです。まず、無関心な人に関心を持ってもらうのが大変ですし、人がたくさん関わっているプロジェクトだと、それだけ思いも多種多様で共感することも違うからです。

でも、そうしてビジョンについて話し合ったり、関心を持ってもらうために悩んだりすることこそが、企業やプロジェクトが進化する上でとても大切なことだと僕は思います。それをしないのと、するのとでは、明らかに未来が変わってくるからです。

■ビジョンは「つくり方」より「選び方」が勝負

僕はこれまでに、様々な企業で何度もビジョンづくりの難しさを体験してきましたが、同時にその悩みをクリアした企業やプロジェクトが大きく躍進する姿もたくさん見てきました。

ビジョンづくりに悩むことで、企業やプロジェクトにある本質的な課題を知ることができるし、ビジョンを生むことで、みんなの心が一つになり、力強く進めるようになるからです。

でも、実際にはどうやって、ビジョンづくりの悩みをクリアすればいいのでしょう? そんな声が聞こえてきそうですが、僕からの答えはひとつ。「選び方」を変えれば良いということです。

実は、ビジョンづくりで悩んだり失敗したりする場合、そのほとんどは、「ビジョンづくり」ではなく、「ビジョン選び」での失敗が原因です。誰でも、必死に考えれば、十や二十のビジョンの種は生み出せます。

でも、そこから選び出すのが難しい。過去の成功体験や思惑が交錯して間違った選択をしてしまいます。そこで僕は、自分流の「ビジョンの選び方」をつくり、それを実践することで、ビジョン選びを間違えないようにしてきました。

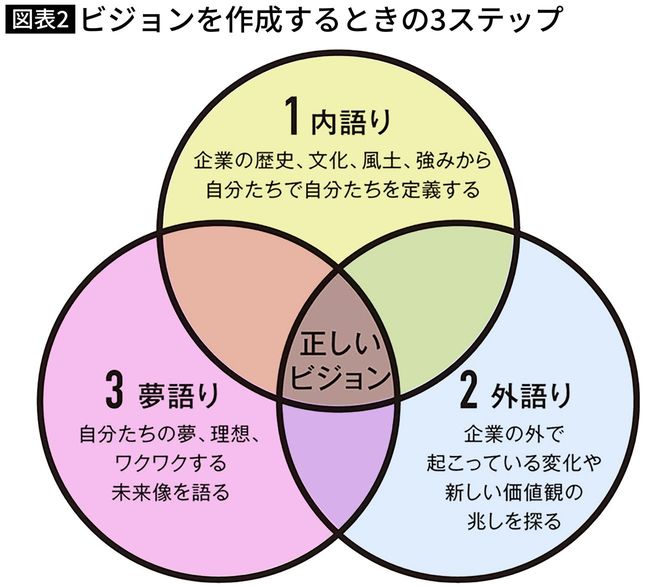

その方法とは「ビジョンへの3ステップ」。

①内語り②外語り③夢語りの、3つの議論から企業やプロジェクトを見つめ、その中心にあるものをビジョンとして選び取るやり方です。僕がビジョンづくりをするときは、ほぼこのステップで考えをまとめます。

そしてできるだけ、相手企業やプロジェクトのチームを巻き込んで話し、チームで決めていくようにします。そのほうが、結果的に社内に浸透するスピードが速まるからです。

■ビジョンを作成するときの3ステップ

では、ここで一度、チームでビジョンを作成するときの3ステップを説明していきましょう。

①内語り――企業の歴史、文化、風土、強みから、自分たちで自分たちを定義する

まずは、企業(プロジェクト)の歴史やこれからの戦略をつまびらかにして語り合い、その中から強みや弱み、大切にしていることなどを見つけます。

ビジョンづくりに関わるすべての人が、会社(プロジェクト)の過去の営みや未来の戦略を知っているわけではないので、一度すべてをテーブルに並べたうえで、共通の理解を生み、言語化してみるわけです。

自分を知らずに、自分の未来を決めることはできません。ゆえにこのプロセスはとても重要です。でも、これだけでは新しいビジョンが出ないことも事実。なぜなら会社の過去や今の意識を集めても、なかなか新しい視点は出ないからです。そこで、あと2つの視点が必要となります。

②外語り――企業の外で起こっている変化や新しい価値観の兆しを探る

ここでは、社会で起こっている変化について知りうる限りの情報を語り合います。アナログからデジタルへ。経済効率からSDGsへ。消費社会からサスティナブルへ。普遍から偏愛へ、などなど。事業や会社に関することから、会社とは関係ないと思える流行まで、いろいろと挙げてみましょう。

すると、外の環境に対する「自分たちの価値」を考えられるようになり、自分たちがやるべきこともわかってきます。さらに、より時代性に富み、よりリアリティのあるビジョンにもつながります。

③夢語り――自分たちの夢、理想、ワクワクする未来像を語る

最後に、自分が気になっていることやワクワクする夢をいっぱい出していきます。たとえば、SDGsを達成したい、子どもにとって豊かな未来をつくりたい、地元の祭りを盛り上げたい……など、とにかく何でも良いです。

もちろん企業の一員としてつくりたい商品やサービス、企業として解決していきたい課題を話すのも良いでしょう。これを考えているときは無責任であっても構いません。

これらの3ステップを経た後、その真ん中にあるものは、他人事にならず、ワクワクする夢で、しかも世の中にも強く共感される未来像、すなわち「ビジョン」だと言えます。ゆえに、それを選び取れば、正しいビジョンが提示できるということです。

■チームに若手の有望株を巻き込む

皆さんが今、企業内でビジョンをつくっていたり、新しいプロジェクトで社内の強みなどをまとめているなら、その議論を活かしつつ、上記3つのうちで足りていない「語り」を追加すれば、さらに精度の高いビジョンができると思います。

そしてもし、新しくビジョンづくりをするなら、そのチームに若手の有望株を巻き込んでください。そうすることで、より「外語り」「夢語り」が今っぽく、熱くなるので、全社的な「自分ごと化」を進める強い原動力になると思います。

ここまで、企業や大型のプロジェクトのビジョン開発について話してきましたが、実は、小さな規模のプロジェクトや個人のビジョンであっても同じプロセスで考えれば、精度が上がります。すべては、「内語り」「外語り」「夢語り」の3つの「語り」をやってみることで、まとまっていくのです。

ビジョンは、大切なものです。でも、使わなければ意味がない。だからこそ、できるだけ丁寧に考え、他人事、無責任にならないように意識してつくってほしいと思います。

----------

POOL inc. CEO&クリエイティブディレクター

1968年、京都府生まれ。大阪大学卒業後、博報堂を経て2006年に独立。CM制作、商品開発から、街づくりや国の戦略構築も行う。手掛けた広告は「伊右衛門」「ザ・プレミアム・モルツ」を含め1000本以上。2017年に「プレミアムフライデー」を発案。2021年には「GOOD EAT COMPANY」にてブランディング&クリエイティブディレクションを担当。同社CXOにも就任。著書に『伝わっているか?』(宣伝会議)、『すごいメモ。』(かんき出版)がある。

----------

(POOL inc. CEO&クリエイティブディレクター 小西 利行)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

紀藤正樹氏 イーロン・マスク氏への約9兆円巨額報酬案承認を批判「本来はあってはならないもの」

東スポWEB / 2024年6月14日 10時53分

-

イーロン・マスク氏、自身の会社でアップル製端末の利用禁止を示唆…オープンAIとの提携批判

読売新聞 / 2024年6月11日 20時50分

-

テスラのイーロン・マスクCEO、かつてばかにしたBYDによって窮地に立たされる―米メディア

Record China / 2024年6月3日 9時0分

-

米テスラCEOの560億ドル報酬案、カルパースが反対へ=CNBC

ロイター / 2024年5月30日 12時20分

-

マスク氏、インドネシア大統領と会談 EV電池工場の建設検討へ

ロイター / 2024年5月20日 15時4分

ランキング

-

1中国の過剰生産「有害」=雇用保護へAI行動計画―G7首脳声明

時事通信 / 2024年6月15日 16時44分

-

2バーガー店打撃…日銀「国債買い入れ減額」で “歴史的円安”に歯止め?

日テレNEWS NNN / 2024年6月15日 13時57分

-

3「阿武隈急行」の赤字穴埋めする2県5市町の補助金、宮城・柴田町が2358万円の支払い拒否

読売新聞 / 2024年6月15日 20時24分

-

4アップルにEUが制裁金、世界売上高10%の可能性…デジタル市場法違反に初認定か

読売新聞 / 2024年6月15日 15時19分

-

5「南高梅」が全国で記録的不作、価格は例年の3〜4倍に…「こんなことは初めて」

読売新聞 / 2024年6月15日 12時4分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください