現代社会を生きる我々が「全集中」で仕事をするとむしろ非効率になる理由

プレジデントオンライン / 2021年8月24日 9時15分

※本稿は、川野泰周『精神科医がすすめる疲れにくい生き方』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

■技術革新により情報が流れ込み続けてくるようになった

このような経験はありませんか?

・会議中に違うことを考えていて、名前を呼ばれてハッとしてしまう

・電車の中でスマートフォンを見ていて、気がついたら乗り過ごしそうになった

・失敗した体験の記憶が頭の中でぐるぐる回って、1日が過ぎてしまう

これらは、「今この瞬間に注意を向けられていない」ことの表れなのです。いい換えると頭の中で考えている「想像の世界」に意識が飛んでいって、目の前のこと以外の異次元へトリップしてしまうようなものです。

大昔は、日々の生活行動も仕事も今よりとてもシンプルでした。効率的に物事を進めてくれるコンピュータも、機械さえも無かった時代のことです。商品を仕入れる、棚に並べる、買い物に来た人に説明する、商品を売る。一つひとつの作業に専心する、いわゆる「シングルタスク」で仕事を進めることが、意識しなくてもできていました。

知り合いとの連絡すら、自分の手元に親書や手紙が届くまでひたすら「待つ」ことしかできなかったのです。追跡サービスで配送状況を確認したり、今すぐにチャットで相手に連絡するなどということはできなかったのです。

しかし、技術革新と共に世界経済が成長し、高速で物や情報のやりとりが進められ、作業効率も飛躍的に向上することで、私たちは様々なことを瞬時に行うことができるようになりました。しかしそれはあくまで、高度な情報機器などが私たちに代わってしているのであり、私たち生身の人間には到底できることではありません。

便利になり、たくさんのことが同時に進められるようになったにもかかわらず、私たちに与えられた時間が1日に24時間というのは変わりません。

24時間の中ですべきことがあふれ、何か1つの作業を行っている最中にまた新しい指示や情報が入ってくるようになりました。その結果、現代を生きる私たちは、常に2つ3つは当たり前のように同時並行で作業をしないと追いつかない暮らしとなりました。脳に入力される情報の連鎖は途切れることを知らず、どこまでも果てしなく流れ込み続けています。

こうしてついに私たちは、「マルチタスク・スパイラル」の中に組み込まれた存在となったのです。

■時間を有効に使おうとするあまりかえって非効率に

マルチタスクで思考している際の大きな問題が、先ほどお伝えした「今この瞬間」に意識を置くことが難しくなることです。

たとえば「美容室の予約をしなきゃ」という考えが浮かんだ場合、それはあなたが今ここで体験していることではないと思います。

そこに美容室の空間もなければ、美容室のにおい、美容師さんと話している会話もありません。でも、頭の中にはそうした美容室にかかわる色々な記憶が想起され、今ここではない、イメージの世界をつくり出しているわけです。

では、もしこのとき考えているのが美容室の予約のことではなく、「明日までにプレゼンの資料を提出しなきゃ」ということだったらどうでしょうか? 美容室の予約についての考えが、今この瞬間の体験ではないことは理解いただけたと思いますが、「明日までにプレゼンの資料を提出しなきゃ」というのは、一見すると今抱えている課題ともいえそうです。しかし実際には、「〜しなければ」という思考の内容です。思考は、それ単体で存在し続けることは非常に難しい特性を持っており、1つの思考が別の思考の連鎖を生むものです。

たとえば、最初は「明日までにプレゼンの資料をつくる」というシンプルな思考だったはずが、そこから連鎖するように自動的に「夕方までに大半を仕上げないと確認する時間がないぞ」とか、「この資料で上司が納得してくれるか不安だなぁ」といった、今ではなく未来のことについての考えを誘発しがちです。いうまでもなく、最も効率的に資料を完成させるためにできることは、今目の前にあるグラフを完成させることであり、そのための数値をエクセル上に入力することのはずです。しかし、思考する内容が多種多様に広がれば広がるほど、脳内での情報処理はマルチタスクになってしまいます。「今は○○をしなければ」と思っているにもかかわらず、実際には目の前の作業に集中できず、作業効率が大幅に低下してしまうのです。

こんなことが、現代人の日常にはあふれています。

「多忙」になり過ぎた私たちにとって、限られた時間を有効に使おうとするあまり、かえって非効率かつエネルギーロスも大きくなっているというジレンマは見逃せない問題となっているのです。

■必要なのは「全集中」より「適度な集中」

「集中する」と聞くと、他の物を一切見ないでただそれだけに全神経を注いでいるイメージが浮かぶのではないでしょうか。でも私がお勧めしている集中の仕方は、それとは少し違うものになります。

もちろん、必要に応じていわゆる「全集中」の状態をとっさに作り、タスクを終えたら解除することができれば、それに越したことはないでしょう。ところが残念なことに私たちの脳は、どうやらそこまで器用にはできていないようです。

ちょっと専門的な話になるのですが、あまりにも極度に集中が高められた状態では、かえって社会生活を送るうえで支障が生じてしまう可能性があるのです。専門的には「過集中」というのですが、その作業に没頭し過ぎてしまって、その他の生活上必要なことを忘れてしまったり、通常の生活にモードを戻すのが難しくなってしまったり、エネルギーが消耗して虚脱状態になってしまったりするのです。ですから私は心身ともに健康で、疲労を抱え込まずに生きていくための方策をご紹介する際、「集中」という言葉をあまり強調しないよう心がけています。

私のお勧めする心の状態は、「適度な集中」です。別の言葉にするなら「注意を今ここに置く」といったところでしょうか。

言葉でいうと何やら難しそうですが、実はとってもシンプルなことを指しています。「注意」というニュアンスが分かりにくい場合は、置き換えをしていただいても構いません。たとえば、「そこの階段は危ないから注意してね」というとき、「そこの階段を意識してね」といっても伝わりますよね。

ですからここでは、注意と意識はイコールだと思っていただいて問題ありません。心理学や精神医学の分野では「注意」という言葉を用いるのですが、すべて「意識」に置き換えてもけっこうです。

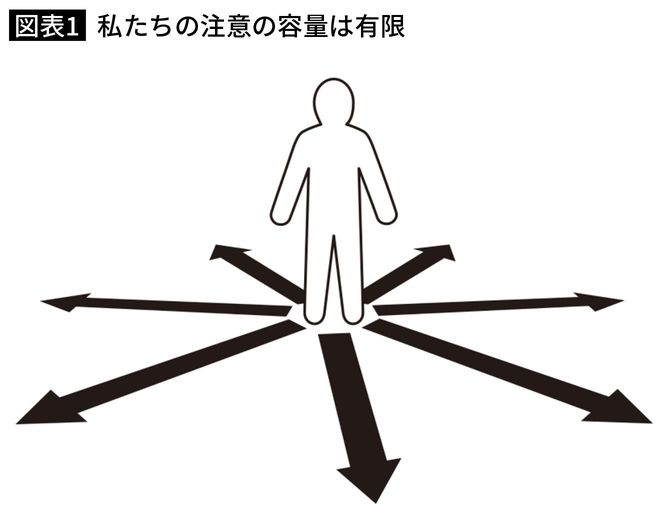

■「私たちの注意の容量は有限である」

図表1のイラストは、人間の「注意」の方向を矢印で示したものです。あなたの注意は一方向ではなく、同時に様々な対象に向けることが理論上は可能です。

たとえば先ほどの例で出てきた、「美容室の予約」と「資料の締め切り」の2つの事柄。これらを同時に考えているとすると、矢印の方向は2つということになります。同様に、3つないし4つの物事に注意を向けることも可能です。

しかしここで気を付けなければならないことは、「私たちの注意の容量は有限である」ということです。注意の容量、つまり一度に使うことのできる注意力の総和のことを、専門的には「注意資源」といいます。言葉自体を覚える必要はありません。ただ「資源」という表現から、「限りあるもの」であると理解していただければ幸いです。私たちは同時に無限の対象に注意が向けられるわけではなく、自分の持っている注意の資源を細かく分けて消費しているのです。ですから先ほどのイラストでいえば、注意を向ける対象が増えれば増えるほど、1つ分の矢印が細くなる。つまり「注意のクオリティが下がってしまう」ということです。

マルチタスクとは、意識している物事の数だけ、注意の矢印を分割していることに他なりません。

矢印が色々なところに向かえば、その分たくさんのことを考えられて便利なようにも見えますが、実際には注意が同時に多方向に向いてしまうことで、1つ分の注意の質が低下し、作業効率が大幅に下がってしまうのです。

ピアノ演奏などはそのよい例です。私も幼少期にピアノを習っていたのですが、先生は必ず、最初は片手ずつ練習するよう指導して下さいました。そしてそれぞれの手で十分に慣れてからはじめて、両手同時に弾いてみる段階に進むのです。プロのピアニストは最初から両手で弾けるのかもしれませんが、初心者には到底できることではありません。私が学生だった頃、ポップスの名曲を多数手がけた音楽家の小室哲哉さんがテレビの音楽番組で演奏する際、2つのキーボードを同時に弾いていて驚いたものです。そのことに十分に熟練した人のみが、右手と左手という「ダブルタスク」を、演奏で実現することができるのだと分かります。

これを私たちの日常に置き換えて考えてみましょう。先ほど、次のような例を挙げました。

・会議中に違うことを考えていて、名前を呼ばれてハッとしてしまう

・電車の中でスマートフォンを見ていて、気がついたら乗り過ごしそうになった

・失敗した体験の記憶が頭の中でぐるぐる回って、1日が過ぎてしまう

このようなことは日常茶飯事の私たちですが、大切なことは、こうしたことに気づけるのはたいてい「後になってから」ということです。友だちに話しかけられる、あるいは電車内に停車駅のアナウンスが流れる。こうした外的な働きかけによって、自分の注意の矢印が、今向けるべきこととは別のことに向けられていたと気づくのです。注意が逸れて他の方向に向かいはじめた時点で、「あっ、今少し別の方向に注意が向きつつあるぞ」などと察知するのは至難の業だということです(実はあることを日々根気よく練習すれば、どなたでもこの察知力を鍛えることが可能です)。

■注意を分散しすぎると心をコントロールできなくなる

では、注意が色々な方に向かってしまうことがなぜいけないのでしょうか。確かに、物思いにふけってしまって「時間を無駄にしてしまったな」と感じることはあるかもしれませんが、そこまで大きな問題のようには見えません。

しかしこの心ここにあらずの状態が頻繁に起こることで、未来や過去など頭の中で考えている世界に心を支配されがちになり、自分の「注意という名の矢印」をうまくコントロールできなくなってしまうのです。つまり、矢印の手綱を引く「主」がいなくなってしまうということです。

自分の注意を自分でコントロールできなくなるはずはない。自分の注意も心も、自分自身の一部なのだから、自由にコントロールできるのが普通なんじゃないの? という声が聞こえてきそうです。しかし私たちは思っている以上に、自分の心や意識をうまくコントロールすることができないものです。

わかりやすい例が「感情」です。「イライラしたくて、イライラしている」という人はまずいないでしょう。誰もがイライラしたくなんかないけれど、心に余裕がないとイライラしてしまうものですよね。これは自分のイライラという感情をコントロールできていない表れといえます。それと同時に、自らの注意の対象をイライラする物事や考えに向けてしまっているという、注意のコントロール不足も生じています。このことから分かるように、自分の心や意識というのは思ったように操れるわけではないのです。

理解を深めるために、イメージを働かせてみましょう。1頭の暴れ牛を手なずけようと、必死になっているところを想像してみてください。落ち着きなく動こうとする牛は、右へ左へと行ったり来たりしますし、すぐにどこかに走って行こうとします。そんな暴れ牛に、もし手綱がついていなかったらどうなるでしょうか? お手上げの状態になるに違いありません。

自分が思う通りの方向に進むためには、この暴れ牛を自分と同じ方向に歩かせるための働きかけが必要です。そのためには、「手綱」が欠かせません。

この牛を、私たちの頭の中に生じる「思考」に置き換えれば、手綱はまさに「注意をコントロールする能力」ということになります。

思考があちこちにさまよってしまい、本来取り組むべき物事に注意が向いていないと気づいたら、「今はこっちだよ」と気持ちが逸れていることに気づかせ、そっと正しい方向に誘導してあげる力です。

しかし、私たちはとても忙しい日々を、数多くの情報にまみれて送っています。注意散漫な状態に陥ると、「意識の主人」が不在になり、「あれをしなきゃ」「この資料も明日までが納期だ」「今SNSでこんな話題が上がっている」などと、頭の中に入ってきたものに次々と心を奪われ、心の暴れ牛はどんどんと流されてしまいます。

この状態では何かに集中するということはできませんよね。そうならないためにも、この「気づく力」の大切さについて、多くの方に知っていただきたいのです。実際に私は様々な場で、それを養う方法について紹介しています。

■気づく力を身に着けて想像と現実の世界を切り分けよう

実はこの暴れ牛のお話、まだ続きがあるんです。ここまでの内容は、禅の世界で古くからとても大切にされてきた「十牛図」という書物の前半部分に相当します。この書物は、ある旅人が牛と色々な形でかかわる過程を経て、悟りに至るまでの道のりを修行者に教える禅の入門書なのです。では暴れ牛を手なずけた後に待っている展開とは……?

ご興味のある方は、十牛図のよい解説書がたくさん出版されていますので、ぜひお読みいただければ幸いです(私のお勧めは、鎌倉にある臨済宗大本山円覚寺の老師、横田南嶺さんの著書『十牛図に学ぶ』です)。

要点をまとめると、「気づく力」を身に着けることで、自分が知らず知らずのうちに想像の世界で作り上げたバーチャルな世界と、あるがままの現実の世界とを、クリアに切り分けられるようになるということです。そしてそれは、不安や恐れといったネガティブな感情による疲れを解消することにも大いに役立つのです。

----------

林香寺住職、精神科医

RESM新横浜 睡眠・呼吸メディカルケアクリニック副院長。1980年横浜市生まれ。2005年慶應義塾大学医学部医学科卒業。慶應義塾大学病院精神神経科、国立病院機構久里浜医療センターなどで精神科医として診療に従事。禅修行の後、2014年臨済宗建長寺派林香寺(横浜市)住職。寺務の傍ら都内及び横浜市内のクリニック等で精神科診療にあたる。『人生がうまくいく人の自己肯定感』(三笠書房)、『「精神科医の禅僧」が教える 心と身体の正しい休め方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など著書多数。

----------

(林香寺住職、精神科医 川野 泰周)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

お疲れ注意の6月!心を癒やすポイントって?禅僧・精神科医の川野泰周さんが解説

ハルメク365 / 2024年6月13日 18時50分

-

心穏やかに生きるために。禅僧で精神科医・川野泰周さんが説く「マインドフルネス瞑想」とは?

ハルメク365 / 2024年6月12日 11時50分

-

早い人は40代から感情コントロールが鈍ってくる…和田秀樹「誰にでも起きる前頭葉の萎縮に抗う画期的な方法」【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月3日 9時15分

-

「できない科目をやらないでいかに合格するか」和田秀樹が受験勉強を突破できた人は仕事もできるというワケ

プレジデントオンライン / 2024年5月25日 15時15分

-

「ティッシュがいつもの場所にないと激怒」発達障害のパートナーをもつ人が陥る「カサンドラ症候群」のつらさ

プレジデントオンライン / 2024年5月20日 7時15分

ランキング

-

1中国の過剰生産「有害」=雇用保護へAI行動計画―G7首脳声明

時事通信 / 2024年6月15日 16時44分

-

2バーガー店打撃…日銀「国債買い入れ減額」で “歴史的円安”に歯止め?

日テレNEWS NNN / 2024年6月15日 13時57分

-

3アップルにEUが制裁金、世界売上高10%の可能性…デジタル市場法違反に初認定か

読売新聞 / 2024年6月15日 15時19分

-

4「阿武隈急行」の赤字穴埋めする2県5市町の補助金、宮城・柴田町が2358万円の支払い拒否

読売新聞 / 2024年6月15日 20時24分

-

5日本のIT人材が「平均年収1200万円」に達するのはいつなのか…周回遅れの日本企業に迫る「2025年の崖」という危機

プレジデントオンライン / 2024年6月15日 18時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください