世界一有名な漂流記"コン・ティキ号"の乗組員が「消しゴム味」と嫌った日本人にはおなじみのある食材

プレジデントオンライン / 2021年8月29日 10時15分

※本稿は、椎名誠『漂流者は何を食べていたか』(新潮選書)の一部を再編集したものです。

■無人島から生還できるのは極めて稀

漂流記には大きくわけて2つのジャンルがある。もっとも多いのは航海中に猛烈な嵐に遭遇し、船が壊滅的に破損してしまうケース。嵐の場合はある程度の予測はできるからそれに備えて防備をほどこせるが、どうしようもないのがクジラやシャチなど思いがけない海の巨大生物といきなり衝突し、船が破損してしまうアクシデントだ。夜中にそんなことがおきるのは想像するだけで恐ろしい。

どちらもライフラフトなどの救命ボートに逃れられればとりあえず運がいいが、そうであっても一瞬のうちに無残な漂流者になってしまう。

今「とりあえず運がいい」と書き添えたうちで本当に運がいいのは嵐の海や思いがけないアクシデントに遭遇し、漂流という最悪の事態に追い込まれたとき、救命ボートに乗れて、とおりかかった他の船などに助けられる、あるいは有人島に漂着する、という展開だ。

遭難、漂流というとわたしたちは無人島に漂着、というお気楽な“夢”をとかく抱きはじめる。実際そういうありがたい幸運に恵まれるケースもあるようだが、たどりついたところがヒトのいない島ではまた新たな別の遭難となり、生還するのは極めて稀なケースである、と考えたほうがいいようだ。

南半球の多くの孤島は島のまわりを防御するように珊瑚礁がとりまいていて、それらは島を外敵から守るような無情な防御帯になっている。せっかく近くまでたどりついたのに最後のアプローチでボートもヒトも全部粉々にされる、という残酷な結末になるケースも多いようだ。

救命ボートなどにひとまず逃れられたとしてもそのあとの展開が不幸な場合、わたしたちはその遭難そのものをまったく知らないし、漂流がうまくいったとしても発見されなかった場合はその漂流体験がどんな状態だったか他人にはまるで分からない。わたしたちが知っている遭難、漂流は、この地球でおきた沢山のそうした出来事のほんのちょっとだけの事例でしかなく、海での運命ほどきまぐれではかないものはない、ということがよくわかってくる。

八丈島よりはるか南にある無人島「鳥島」は、江戸時代に日本の船がたびたび漂着している「漂流の島」だ。外海に出ていく船、外洋まで行って流されてくる難破船などがいずれも大きく年をあけて漂着するので、記録を読んでいると実にむなしい。それぞれ単独の漂着記録を見ると、この島に沢山いるアホウドリを捕まえてそれを食べて生きつなぎ、孤独に果てているようだ。

一度だけ数年間おいてだが、2つの漂流船の人々が漂着したことがあった。双方の喜びようはいかなるものだったろう。しばらく共同生活をするが、やがて島からの脱出を考える。漂着時の破損のましなほうの船を沢山流れ着いている流木で修理して島から脱出し、まずは人のすんでいる八丈島に漂着。やがて郷里に生還したという感動的な結末をつかみとっている。でもこういう例は珍しいようだ。

■なんらかの目的を持った「計画的漂流」もある

その一方で、なんらかの目的をもってあらかじめ計画的に漂流する、というケースもある。「計画的漂流」「実験漂流」というようなことになり、これにもいくつかの事例がある。

アラン・ボンバールという人の書いたその名も『実験漂流記』(近藤等訳、白水社)は計画的に漂流し、飲料水に海水をどのくらいまぜてそれを飲み増すことができるか、などということを自分で実験漂流しており、その実験の成果はその後の多くの航海者の必読書のようになった。日本でも斉藤実というヨットマンが「ヘノカッパⅡ世号」という自分のヨットでボンバールと同じ実験漂流に何度か挑んでいる(『漂流実験 ヘノカッパⅡ世号の闘い』海文堂)。これは厳しい海と対決するのと同時に(危ないからという理由で)彼の行動を阻止しようとする海上保安庁とのタタカイにあけくれている。一般の安全な船に乗っている海保の乗組員にはボンバールや斉藤実さんがやっていることは理解の範囲を越えているから、問答無用であぶない、禁止という思考になってしまうようだ。

コロンブスの新大陸を目指した最初の航海は1492年「サンタマリア」「ピンタ」「ニーニャ」の帆船三隻で行われた。

この偉大なる功績を追って1962年にアメリカの水中考古学者ロバート・F・マークスとその乗組員による「ニーニャⅡ世号」によって行われた航海はコロンブスの「ニーニャ」をひとまわり小さくした帆船でのものだった。コロンブス時代そのまま、航法もルートもそっくり同じで“新大陸”を目指した『コロンブスそっくりそのまま航海記』(ロバート・F・マークス著、風間賢二訳、朝日新聞出版)が痛快である。このときも着想が安易だ、などとの批判があるなかでの出航で無事沢山の成果を得て帰還した。

このコロンブスそっくり号の探検行の少しあとの1976年、6世紀のアイルランドの修道僧聖ブレンダンの航海記を規範に小さな飛行船型の船を建造して実験航海に出た人々がいる。『ブレンダン航海記』(ティム・セヴェリン著、水口志計夫訳、サンリオ)である。

アイスランドの北から先は北極圏となり、木が育たないから温暖地帯のように通常の木造船がつくりにくかった。そこで現代の挑戦者、4人の乗組員は保存してあったむかしのものを補修していくところから始めた。まだあちこち穴のあいた巨大な獣の臭いのする不思議な船にセイウチなどの海獣の革をはりついで苦労しながら現代の革船を作った。出航のときは信心深い島の人々が大勢あつまり十字架をかかげたという。

この船は外側が革という脆弱な素材ながら船体は軽い。要するに空気袋だから航海中の浸水などの補修も重い木造船よりは簡単らしかった。

このブレンダンの船と、先にあげたコロンブスそっくり号の航海記は、航海記とは言っているが読んでみると内実は彷徨える前世紀の船の実験漂流で、着想もダイナミックだし、内容もじつに面白い。

■世界で最も有名な漂流『コン・ティキ号探検記』

漂流、というと連鎖的に頭に浮かぶのはイカダを使ってのものだ。

実施した年代が前後バラバラになるが漂流した素材の違いだけでとりあげていくと『バルサ号の冒険 筏(いかだ)による史上最長の航海』(ビタル・アルサル著、山根和郎訳、三笠書房)は大木でもっとも浮力があって水を吸収しにくいバルサを中心にリアナ、フィゲロラなどの木材を中心にして作った全長13メートルの粗末な筏で、南米からオーストラリアまで史上最長の漂流実験を成功させている。葦で作った筏のチグリス号はイラク南部から紅海までの漂流旅をなしとげ、ヘイエルダールは今回の主なテキストであるバルサ材で作ったコン・ティキ号の旅のあと、葦で作ったラーⅡ世号で大西洋を横断している。

日本人も頑張っている。日本人のルーツの一部が南方諸国から流れ着いたのではないか、という仮説をもとに、南の国に群生する竹の筏で、フィリピンから鹿児島まで漂流した7人の若者たちによる挑戦漂流記だ(『ヤム号漂流記』倉島康著、双葉文庫)。これは黒潮にのって流れていくことができる。

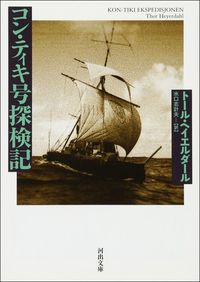

今回はそれらの漂流記のなかでも世界的にもっとも有名であり、60カ国語以上、聖書の次に多くの言葉に訳されている本、と言われている『コン・ティキ号探検記』(ヘイエルダール著)をとりあげる。日本だけでも8版にわたって翻訳、発行されてきた。ここでは河出書房新社版『世界探検全集14』(水口志計夫訳)をテキストとしたい。

これだけ沢山読まれているのだから、この挑戦的な漂流記の概略についてはここであらためてくわしく語る必要はないように思うのと、本書は漂流の顚末(てんまつ)を細部にわたって検証するのではなく「かれらは何を食って生き延びたのか」ということに焦点をあてているので、漂流の背景は本当に簡単に概略だけですませていきたい。

とくに『コン・ティキ号探検記』はヘイエルダールによるこまかい観察記録がまことに充実しているので、彼ら6人の波間に漂う航海のあいだに乗組員が何を食べてきたか、その詳細を追っていくだけでかなりの文章のスペースを必要とするのである。

■巨大イカダでのポリネシア人のルーツをたどる旅

1947年、ヘイエルダールは古代ペルーの筏を、太陽神の名をとってコン・ティキ号と名づけそれに乗って太平洋横断の旅に出ることを決心した。ヘイエルダールの頭のなかにはポリネシア人の祖先のなかには南米から太平洋を渡ってきた人々がかなりいたのではないか、という説が奥深くうずまいていた。

その後ヘイエルダールはいくつかの海洋民族をめぐる学会に参加し、自らの唱える、太古の民族がきっとそうしたであろう南米の大木を筏に組んで太平洋を横断した、という推測をはっきり自分で体験し実証したいと考えたのである。

ヘイエルダールの凄いところは、その土地の民俗学、博物誌、植物学、地質学などを総合的に考慮していたことだ。そのひとつが太平洋をわたる筏は浮力があって腐食しにくいバルサでなければならないと確信したことだった。

そのためにアンデス山脈にわけ入って実際に深い山中に生えている、これぞ、という巨大なバルサを何本も見つけだし、高山からペルーの漂流出発地まで大キャラバンを仕立て、自分が先頭に立って川なども利用してその巨大な材木を港近くまで運んだ。そしていままで誰も見たことがないような大筏の建造に入った。

港の近くの作業場に運ばれた一番太いバルサのうち9本は長さ15メートルほどもあった。それは筏の真ん中部分に配置され長い航海にそれらの丸太が動かないようにしっかり縛りつけられた。構造はこの9本の丸太の左右に少しずつ短い丸太が縛りつけられていったのでやがて筏の両側は10メートルほどの幅になった。

筏自体はそれで完成したが約300本の違った長さの綱でさらにしっかりと丁寧に丸太を巻き付けていった。割り竹の甲板がその上に置かれて固定された。筏の真ん中に竹の棒で小屋を建て、竹で編んだ壁をつくり、竹の板の屋根を作った。さらに皮のようなバナナの葉をタイルのように重ね合わせてそこに貼った。帆柱は並べて2本立てられた。

この“造船”をしているあいだにヘイエルダールの雄大な企図を知って沢山の人々が集まってきていた。それらの人の中にはヘイエルダールのこの航海はペテンだ、と言いたてる人もいた。そのようなもので太平洋を横断なんかできっこない、という理由だった。

数多くやってきたそれらの人々の賛否含んだ話をヘイエルダールは熱心に聞き、古代ペルーの航海に役立つ「むかしがたり」を吸収していった。乗組員候補もどんどん集まってきた。あれこれやっているうちにヘイエルダールのもとに5人の乗組員が決まっていった。クヌート、ベングト、エリック、トルステイン、ヘルマン。それにみんなのペットとしてプレゼントされたスペイン語を話すオウムが1羽。

当然それぞれ出身国、専門分野、得手不得手、性格などが異なっているがそういうことが関係してくるエピソードは本体の探検記に委ねるとして、ここではあくまでも「何を食ったか」という大テーマに集中していきたい。

■4カ月分の食糧と1000リットルの水を確保

ヘイエルダールが地元の人から聞いた耳寄りな情報のひとつに生タマゴを石灰の入った壺の中に入れておくと長持ちする、という古代の方法があった。

出航する2、3日前に、糧食と水とあらゆる装備が筏の上に積み込まれた。陸軍の糧食を入れた硬い小さなボール箱に、6人に対して4カ月分の糧食を確保した。ヘルマンがアスファルトを熱して、一つ一つのボール箱のまわりにかけて平らな膜を作ることを思いついた。それからその上に砂をまいて互いにくっつきあわないようにした。それらはきちんと包装し、竹の甲板に積み込んだ。甲板を支えている9本の低い横梁(おうりょう)の間の空間がそれでいっぱいになった。

高い山の上の水晶のように澄んだ泉から持ってきた水の缶を全部で1000リットルあまり確保し収納した。これは波がいつも隣でしぶきをあげているように横梁の間にしばりつけた。水をあたためると腐敗しやすくなるから常に海の水にふれさせるためだ。

竹の甲板の上には、残りの装備と果物、根菜類、椰子(やし)の実がいっぱい入った大きな柳細工の籠をしばりつけた。

クヌートとトルステインは、無線のため竹の小屋の一部を占領した。あいたところには箱を8つしばりつけた。2つは科学的な実験とフィルムの箱、他の6つは乗組員ひとりひとりにわりあてられた。

■海洋生物とのタタカイあふれる航海

コン・ティキ号は太陽神の巨大なシルシを描いた帆に風をいっぱいにはらませながらずっと順調に進んでいた。

ぼくが同書を読むのは3度目だったが、今回特に独自の統一テーマのもとに読んでいって気がついたのは、これまで読み込んできたいろんなケースの漂流記とくらべると、驚くほど乗組員らは食に対する欲望や好奇心が淡白で、このコン・ティキ号がもっともそのテーマに対して濃厚な内容だろうと思いこんでいたのがどうもまるでアテが外れていたことだった。いや、実態としてはこの探検記を記述しているヘイエルダールにそういう「あぶらっこい」ところが希薄だったのかもしれない。そのかわり海洋生物を食料にするタタカイが多岐にわたり何がおきるかわからない魅力溢(あふ)れる航海になっている。

手に入るあらゆる漂流記のなかでこのコン・ティキ号の探検記が最高だ、とぼくが思っていたそのもっとも魅力的なうらやましい日々を象徴する出来事がある。

ある朝、厨房でその日の料理当番がフライパンに油をひいていざその日の炒め物を、と用意したときに海からいきなりトビウオがその手にぶち当たってきた――というエピソードだ。これこそ漂流記の醍醐味、とぼくは唸ったのだった。

本書にもまさしくそのエピソードが出てくるが、初めて読む人はどうなのだろうか。

筏での漂流は船とちがって舷側というのがなく乗組員が動き回っている甲板のすぐ隣が大海原なので、通常の船での漂流と違って海の生物の居場所がすぐ近くで接触も多いというところがあり、それが恐怖であったり楽しさであるような気がする。

その意味ではコン・ティキ号と海の生物との付き合いは濃厚、豊富である。でもほかの漂流記にまっさきに語られる「うまそう!」という思いが不思議に抑えられているのだ。

何度も読んでいるうちに今回初めてそのことに気がついたのである。

■釣りなどせずともトビウオがイカダに飛び込んでくる

コン・ティキ号がいよいよ太平洋の大海原を切り込むよう突き進んできた頃のことである。

ヘイエルダールはまわり中にいろんな魚が集まってきていることに気がついていた。しかし舵取りをすることに一所懸命だったので、魚釣りなど考えてもみなかった。2日目にイワシの大群のまんなかにはいった。そしてすぐあとで、2メートル半のアオザメがやってきて、白い腹を上にむけてひっくりかえり、筏に体をこすりつけていた。そこではヘルマンとベングトが波のなかに足を露出して立って舵をとっていたところだった。

このあたりを読んでいて2人はまるで魚に関心がないのだということが気になり、その感覚がぼくには少々不満だった。そこで思いいたったのは、このコン・ティキ号は積み荷の食料が潤沢で、その消費の仕方もヘイエルダールのリーダーシップのもと、きわめて紳士的に清潔に行儀よく行われていたのではないか、という想像だった。

なにしろひっきりなしに飢えて血走った目で海を眺めている漂流者の話ばかり読んでいたものだからそんな思いに至るのも無理はないだろう。しかし、

「翌日はマグロ、カツオ、シイラの訪問をうけた。そして大きなトビウオが筏の上にどさっと落ちてきたときにはそれを餌に使ってすぐさまおのおの10から15キロもある大きなシイラを2匹ひっぱりあげた。これは何日分もの食料だった」

さっき紹介した料理中にトビウオが一方的に飛び込んできたのはこれだったのである。

コン・ティキ号の朝食当番の仕事の一つは起きると筏のなかを歩き回り、前の夜飛び込んできたトビウオやイワシを探すことだった。ある朝などはまるまる太ったトビウオを26匹もひろっている。

沢山の漂流記を読んでいると気付くが、いわゆる舷側と甲板のある船では高さにはばまれトビウオが飛び込んでくる率が減るのだろうか。

コン・ティキ号の乗組員はトビウオをプリムス・ストーブ(小型コンロ)でポリネシアとペルーの両方の料理法によって揚げ物にして食べている。アスファルトの丈夫な膜が陸から持ってきた食料を守っていたが、密閉したブリキ缶にいれたほうは絶えず洗う海水によって駄目になっていた。

しかし食料に対する不満はやはり書かれていない。損害をうけていない干し肉とサツマイモと絶えず海から供給される新鮮な魚によって満足していたように思える。

ヘイエルダールは昔のポリネシアの船乗りたちが水を溜めておくために優れた容器をつかっていたことを知っていた。竹筒である。

太い竹の棒の節をぬいてそこに新鮮な水をいれてしっかり蓋をしたものを30本ほどつくり、それを甲板の下に頑丈にくくりつけていた。赤道海流のなかで摂氏約26度。常に海水が洗うのでブリキ缶のように悪くはならなかった。そして筏の下に貯蔵しておくぶんには筏の上の生活にはまったく邪魔にならなかった。

トビウオはカツオなどに追われて空中を飛んで逃げるので常に筏の上に飛び込んでくるが、それを追っているカツオが波と一緒にコン・ティキ号の甲板に飛び込みバタバタ暴れていることもあった。カツオはとてもおいしかった。と、書いてある。どういうふうにして食べた、ということは書いてなく、それも気になった。ショーユは持っていなかっただろうしニンニクはどうなのだろう。南米にはありそうだがカツオとビネガーなどで組み合わせるとうまいだろうに、などと当方には関係ないのに歯がみする思いになったりしてどうも疲れる。

■漂流した時のさまざまな工夫や知恵

昔の原住民たちは戦争時に難破した人たちが思いついた工夫をよく知っていた。ヘイエルダールにもその知識があった。もっとも簡単なのは生魚を噛んで汁を吸うことである。魚の切り身を布に包んで汁をしぼりだす方法もある。大きな魚だったらその横っ腹に穴をあける。その穴は魚のリンパ腺からでる分泌物でいっぱいになる。それを飲めば塩の割合が非常に低いので渇いた喉が癒されるのである。

コン・ティキ号の乗組員は仕事のない時間に体を休め、ある程度の涼をとる方法をいろいろ知っていた。

時間をきめて海に入り、日陰になった小屋のなかで濡れたまま寝ていると、水を飲む必要はずっと減ったという。サメが筏のまわりを巡回していると海に飛び込むことができない。そういう場合はともの丸太の上に寝て指と爪先で綱をよくつかまえていればよかった。2、3秒おきに波がざあざあかかってきて、涼しかったらしい。

暑い日で喉が渇いているときは水をがぶがぶ飲むのではなく、口の中にいれた水を飲まないようにして塩をかじるといいそうだ。汗が体から塩分をうばいとってしまうからその対策らしい。

ヘイエルダールは昔のポリネシア人がヒョウタンを水いれに活用していたことを知っていた。また筏の上に積んでいくべき植物に椰子の実が有用であることを聞き、筏に200個ほどの椰子の実をのせていた。漂流に出て10週間ほどたった頃、30センチぐらいの赤ん坊の椰子が5、6本できていたらしい。

■ウミツバメに乗ったカニがイカダに乗り移る

海の上で眠れるウミツバメが羽根を休めているのを見かけた。しかしよくみるとその背に乗船客として小さなカニもいて、それがコン・ティキ号が接近したとき鳥から離れてチョコチョコ泳いでコン・ティキ号に引っ越ししてくるのを見ていた。

筏の料理人がそのバルサとバルサのあいだにトビウオがはさまっているのを発見し忘れると、翌日はきまって8匹から10匹の新参のカニたちが群がって食べているのだった。

ところでコン・ティキ号にはそれよりも以前にヨハンネスと名づけられたいくらか大きいカニが台木のそばの小さな孔に住んでいた。コン・ティキ号の乗組員は料理当番のときにビスケットや魚のカケラをそのヨハンネスのところに持っていくようになった。ヨハンネスはまるっこい体をしていたが、その朝食の配給があるとハサミでしっかとつかみ、孔の奥にはこんでいくのだった。

新参者の小さなカニたちは、発酵してバクハツしぐしょぐしょになった筏の上の椰子の実にしがみついたり、筏の上にうちあげられたプランクトンの大きなやつを捕まえては食べたりしていた。

■1センチのクラゲが地球最大のシロナガスクジラを形成している

この小さな密航者の観察に刺激されたわけでもないのだろうが、ヘイエルダールはこのカニたちの観察記を書いた次に、海洋学者、A・D・バイコフ博士のプランクトンについての見解を日誌に書いている。要約すると、

「プランクトンは何千種類という小さな有機体にたいする総称である。目に見えるものもあり、見えないものもある。植物プランクトンもあれば形のはっきりしない魚の卵や小さな生きている動物プランクトンもある。動物プランクトンは植物プランクトンを食べて生きており、植物プランクトンは死んだ動物プランクトンからできるアンモニアゴムや亜硝酸塩や硝酸塩を食べている。そうしてお互いが食べたり食べられたりして生きながら、一方ではみんな海の中や上を動いているあらゆるものにたいする食物になっている。そして遠いむかし海の上で食物がなくなって餓死した人々の記録がいくつもあるが、実は非常に薄い生魚のスープの上を移動(漂流)していたのでもある」

海洋学のバイコフ博士はそういった考えを教えてくれ、プランクトン採取に適した「網」をヘイエルダールらに持ってこさせたのだった。

その「網」は6.5平方センチあたりほとんど3000も目のある絹の網だった。漏斗の形に縫われていて、直径46センチの鉄の環の口がついており筏のうしろに引っ張られるのだった。

捕獲した大量のプランクトンは、見たところ百鬼夜行だった。その大部分はちっぽけなエビジャコのような甲殻類、魚と貝の幼生。ありとあらゆる形をした奇妙な小型のカニ、クラゲ……。

バケツの中に入れられたそれらはどろどろした光る粥のようだった。燃えている石炭の山のように暗闇のなかでとくに光る。勇気をふるいおこしてひとさじ口のなかにいれてみるとエビジャコのペーストかイセエビかカニのような味だった。あるいはキャビアやときにはカキのような味もした。食べられないものはポツンポツンとまざっているジェリー状の腔腸動物(ヒドラなど)や長さ1センチぐらいのクラゲだった。乗組員の2人はプランクトンはうまい、と言い、2人は見るのもいやだ、と言った。しかし薬味をつけてうまく料理すると海産物の好きな者には誰にも一流のご馳走になりうることはたしかだった。これらが地球最大の生物であるシロナガスクジラを育てかたちづくっているのだ、ということをこのエピソードの結びにヘイエルダールは書いている。

■サメの海水漬けはタラの味

シイラが6、7匹、筏のまわりや下を常にグルグル泳ぎ回っていた。多いときは30匹ぐらいいた。だから夕食のときにシイラが食べたかったらあらかじめ20分前ぐらいにその日の炊事当番にそう言っておけばよかった。炊事当番は短い竹の棒の先に糸を結びつけ釣り針にトビウオを半分つけて海に沈めると、たちまちシイラが手に入った。新鮮なシイラは肉がしまっていてタラとサケを混ぜ合わせたような味がしてとてもおいしかった。

ブリモドキはサメたちが連れてきた。それを得るためにはまずサメを捕まえる。2~3メートルのアオザメが多かった。しかし餌つきの釣り針はたちまち折られてしまう。そこで何本もの釣り針を束にしてシイラの体の中に隠し、鋼鉄線をつけてそれをサメに食わせると、さすがにもうそれをかみ切ることはできず巨大な獲物を筏の上に引き上げることに成功した。そのあとは暴れるサメとのタタカイになる。コツがわかるとこの方法で2~3メートルの怪物を何匹もしとめることができた。サメは小さく切って24時間海水につけておくとアンモニア臭がだいぶ飛んで食べることができた。タラのような味がしたらしい。

サメとのタタカイが終わるとサメにくっついてきたり、鼻先を泳ぎ水先案内のようにしていたブリモドキが主人を失いアタフタしているのを捕獲できた。ブリモドキは小さな葉巻型をしていて縞馬のような模様がある。サメにはりついていたコバンザメも主人を失ってアタフタしているが、バカでみっともなくて全体がぬるぬるしていて始末におえなかった。

■タコよりも恐ろしい「イセエビと消しゴムを混ぜた味」のイカ

コン・ティキ号がその雄大な旅に出る前に、専門家たちがもっとも警戒するように、と言っていたのはタコだった。ワシントンのアメリカ地理学会はヘイエルダールにフンボルト海流のある海域からの報告と劇的な写真を見せていた。そのあたりに棲息する巨大なタコは大きなサメを絞め殺し、クジラに醜い印をつけている。非常に貪欲でもし一匹のタコが一切れの肉に食いついて釣り針にぶらさがっているともう一匹のタコがやってきて釣り針にかかった仲間を食いはじめる、というほどだった。

そして何よりも警戒すべきはそういうやからが筏の上に難なくあがって来られる、ということだった。そこでコン・ティキ号がフンボルト海流の危険エリアに入ってくると乗組員らは夜、寝ているうちに触手のあいだにあるワシの嘴のような鍵爪に絡まれるのを警戒してそれぞれ寝袋の中に南米原住民の大刀をひそませるようになった。

けれどコン・ティキ号の乗組員の頭を悩ませたのはタコではなくイカだった。筏の屋根の上に小さな子供のイカを発見した。イカがそんなところまで登れるとは思えなかったので大波がそこまで連れてきた、という推論が出たがその日の夜の不寝番はそんな巨大な波はまったくおきなかった、と証言した。海鳥がそこまで連れてきた、という説もイカの体にまったく傷がなかったことで可能性は消えた。夜明けのイカの姿はトビウオにまじってだんだん増えてきて、やがてイカもトビウオのように飛んでくる、という説に落ちついた。しかしイカにそんな飛ぶ力があるのか、という疑問が残った。イカが体の中に吸い込んだ海水を吐き出す力で推進している、ということはわかっていたが翼もないのにトビウオのようにそんなに遠くまで飛べるのかどうか、は不明のままだった。

後日判明したのは、イカは50メートルから60メートルも飛べる、ということだった。羽根をひろげて風に乗って飛ぶトビウオよりもロケットと同じ原理で海水を噴射して飛び上がるイカのほうが長く遠くまで飛べる生き物らしい。

コン・ティキ号の人々はその海域にいるあいだ朝方甲板からイカをひろってよく食べたようだ。それはイセエビと消しゴムをまぜたような味だった。コン・ティキ号のなかでは一番下等な献立だったようだ。

6月10日。赤道海流に乗って南海の島々にもっとも近いエリアに入ってきた。南緯6度19分。マルケサス群島の一番北の端も通りすぎた海域を筏は順調に流れていた。

沢山のサメが常に筏のまわりを回っていた。そこで全員でサメ狩りをすることになった。この描写が凄まじい。2メートルから3メートルぐらいのサメのいわゆる入れ食い状態になり、甲板はまだ生きているのか死んでいるのかわからないサメだらけになった。うかうかしているとサメの血で滑って海に転落してしまう危険まで出てきた。それら殺したサメの血でさらに近隣中のサメを呼んでいる、ということに気がつき、甲板上のサメを全部海に捨て血だらけになった甲板の上敷きも捨て清掃し、あたらしい竹むしろを敷いて一息ついた。

■椰子の実は「世界で一番おいしい清涼飲料水」

「7月30日の前夜、コン・ティキ号のまわりに奇妙な変化があった。たぶんそれはなにか新しいことがおこりつつあることを示す頭上の海鳥の耳を聾(ろう)する叫び声だったのだろう。様々な鳥の叫び声は(この3カ月間)生命のない綱の死んだギーギーいう音の後ではあまりにも熱狂的であまりにも地上的だった」

ヘイエルダールの日誌は感動的に続く。

「6時にヘルマンがギーギー軋(きし)りながら揺れている帆柱を登ったとき、夜があけはじめていた。10分後に彼はまた縄梯子を下りてきてわたしの足をゆすった。

『おもてへ出てあなたの島を見るんだ!』」

それは必ずしもペルーを出るときコン・ティキ号が目標とした島そのものではなかったけれど、その群島の一部に違いなかった。

そこに上陸しようという目論見にみんな活気づいたが、動力を持たない筏には頑健に島をとりまいている珊瑚礁ほど危険な障壁はない。しかもそこは無人島らしく島からの援助は得られない。死をかけたこのすさまじい奮闘の顚末はもはや同書を読んでもらうしか語る能力もスペースもない。

結末近い状況での描写を紹介して、この素晴しい実験漂流記の紹介をしめくくりたい。

「ああ、航海は終わったのだ。我々はみんな生きていた。我々は人の住まぬ南海の小さな島にのりあげたのだ。なんと素晴らしい島だろう。(中略)あおむけに倒れて椰子の梢と、うぶ毛のように軽い白い鳥たちを見あげた。いつもじっとしていられないたちのヘルマンが小さな椰子の木によじのぼって、ひとかたまりの椰子の実をもぎ取ってきた。我々はまるで卵でも切るように、その柔らかいてっぺんをナイフで切って、世界で一番おいしい清涼飲料水、種子のない若い椰子の実から出る甘くて冷たいミルクをゴクリゴクリと喉を鳴らして飲み干した」

----------

作家

映画監督。1944年、東京都生まれ。辺境の旅人としてルポの執筆、ドキュメンタリー番組などに出演。90年『アド・バード』で日本SF大賞受賞。『ぼくは眠れない』(新潮新書)など著書多数。

----------

(作家 椎名 誠)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

マグロ漁船なんて乗るんじゃなかった…親の借金「5,000万円」返済に挑む17歳の“ヤンチャ少年”が手にした「衝撃の給与額」【実話】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月1日 11時15分

-

親の借金5,000万円を返済するため…17歳の「マグロ漁船員」が最初に任された仕事“サメ殺し”とは【実話】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年1月25日 11時15分

-

未知の世界遺産を旅したい。古代遺跡、絶景の海…マルケサス諸島で守り神「ティキ」に出合うツアーへ!

CREA WEB / 2025年1月25日 11時0分

-

2021年福徳岡ノ場噴火に伴う漂着軽石の1年の記録

共同通信PRワイヤー / 2025年1月22日 14時0分

-

日本の海で36時間漂流して救助された女性が「感謝」したのは…―中国メディア

Record China / 2025年1月15日 16時0分

ランキング

-

1賞与を水増し約1億円を脱税か…部品製造会社代表らを刑事告発 大阪国税局

MBSニュース / 2025年2月13日 7時0分

-

2ホテル阪神大阪のケータリング料理で11人食中毒 ノロウイルス検出し2日間営業停止

産経ニュース / 2025年2月12日 22時57分

-

3USBメモリー販売詐欺の疑い 男女4人逮捕 1800億円集金か

毎日新聞 / 2025年2月12日 20時54分

-

4「長期治療の負担に配慮」=高額療養費制度見直しで―厚労相

時事通信 / 2025年2月12日 18時13分

-

5《事故物件のリアル》「変色した血痕、体毛の塊…犬たちが死に物狂いで争った痕跡」ブリーダーの部屋で起きた“凄惨すぎる事件”

NEWSポストセブン / 2025年2月12日 16時13分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください