風俗求人の広告トラックが新宿三丁目の交差点に入るタイミングに細心の注意を払うワケ

プレジデントオンライン / 2021年9月23日 12時15分

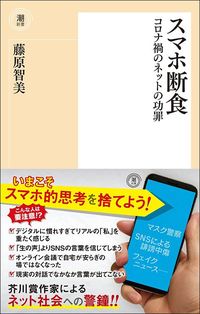

※本稿は、藤原智美『スマホ断食』(潮新書)の一部を再編集したものです。

■祭りにネットが欠かせなくなった

気がつけば、私たちの日常は祭りでいっぱいです。それらはすべてネットによって駆動されているともいえます。

コロナ禍でいったん消えてしまいましたが、AKBなどアイドルグループの握手会には数万人の若者が集まりました。その日のネット上には握手会にまつわる膨大な数の画像やメッセージがあふれます。首都圏を中心に開催される同人誌販売会であるコミケ(コミックマーケット)は、最大で3日間に50万人が集ったといわれています。これに合わせてコスプレ姿の若者の画像や映像などが、ネット上にあふれました。コミックという紙の表現でありながら、この祭りにもネットは欠かせないメディアです。

「食」の祭り化にもネットが貢献しています。B級グルメ大会のような食のイベントはもとより、新店の開店日や評判店への行列風景、店内に入ると今度は料理写真と、すべてがネット掲載の素材となります。人によっては「食べる」ために行くのではなく、SNSのための素材探しに店に足を運ぶ人もいるほどです。家庭での手料理もネットにアップされます。そういえば、ネットにアップするために見栄えのいい料理をつくるという女性がいました。これも日常食の祭り化といえるでしょう。

鉄道はもともとマニアが多いジャンルの1つでしたが、ネットが一般化してからはさらにファンが増えて、ことあるごとに駅のプラットホームに線路脇にと人々が押しよせます。新幹線開通の一番列車、あるいは廃止になるブルートレインのラストラン。こんな特別な列車ばかりでなく、休日ともなれば全国の撮影スポットに人だかりができる。そしてネットにその画像が大量にアップされる。SNSには鉄道マニアのサークルがたくさんあります。

世界遺産はどうでしょう。これもやはり祭り化の対象です。むしろ祭り化=観光化のために世界遺産は存在するといってもいいくらいで、世界遺産に認められると、たちまち大勢の観光客が訪れます。ネットでもテレビでも新しく認定された世界遺産が話題の中心になりますが、やがて落ち着きを取り戻す。なかにはすぐに寂れていく場所もあります。この一瞬の高揚、一時のにぎわいは祭りそのものです。

そのほかにも、市や町が音頭をとって行うギネスブック世界一を目指すイベントというのもよくあります。これにはゆるキャラが参加するのが常です。ゆるキャラの人気は地方自治体による祭り化の象徴といえるかもしれません。

夏になると全国各地で開催される花火大会も祭りの一つです。その数はゆうに1000カ所を超えるといい、大規模なものでは数十万人が見物に訪れます。彼らの多くが打ち上がった花火を撮影し、動画や画像としてネットにアップします。

年末に各地の街頭を飾るイルミネーションも、花火大会同様にネットに掲載されます。同じころ行われるベートーベン「第九」のコンサートも恒例の「祭り」です。こちらは最盛期で全国、100カ所近くで開催されました。本場のドイツではほとんど行われていないということを考えると、きわめて奇異な現象です。50万人の人出があるという浅草のサンバカーニバルといい、海外の「ネタ」が日本ではたちまち大人気の祭りとなってしまいます。さらに大晦日にはカウントダウンもあります。こちらも海外発ですが、すっかり恒例化しました。

学校教育でも祭り化が進行しています。体育祭、学園祭といったかねてから行われている行事に加えて、ダンスが授業に導入されました。私はこれを教育の「よさこい」化と呼んでいます。ダンスはネットと親和性が高い。見栄えのする動画になります。この教育のよさこい化を象徴するように、小学生、中学生、高校生が出場するダンスの全国大会がいくつも開催されています。

さらに最近目につくのは、○○甲子園と銘打った文科系の大会です。たとえば高校だけに限っても映画甲子園、短歌甲子園、俳句甲子園、書道パフォーマンス甲子園など目白押しとなっています。

■原宿や渋谷は毎日が祭り

祭り化は街そのものにもおよんでいます。東京・原宿の竹下通りは毎日が祭りです。とても混雑していて、明治通りまで行くには表参道を通ったほうが早いのですが、社会観察だと思って機会があれば通りぬけるようにしています。

ひと言で表現すると、竹下通りは少女たちが占拠する異次元の祭り空間です。アジアやヨーロッパからやってきた少女たちの姿も目につきます。それぞれが「かわいい」をキーワードにしたファッションに身を包み、アニメやゲームのキャラクターを模したようなコスチュームを着ている子もいる。見知らぬ同士でも、たがいに写真を撮りあうのがここの流儀で、もちろんそれは私たちが考えるような記念写真ではなく、ネットにアップするための材料なのです。

もう1つ、祭り空間といえる場所が渋谷スクランブル交差点です。

ちょうどハチ公前広場の斜め向かいにあるQFRONTというビルの2階に、スターバックスが入っていますが、ハチ公を背にして立つと、ガラス窓の向こうに客たちの姿が横一列に連なってみえます。たいてい観光客らしく、交差点を見下ろしながらコーヒーを飲んだりスマホで写真を撮ったりしている。その長いカウンターテーブルは、ガラス越しにスクランブル交差点を見下ろすことができる場所として海外にも知れわたりました。

さらにもう1つ、交差点を見物できる場所が、JR渋谷駅と京王井の頭線渋谷駅を結ぶ大きな渡り廊下で、ガラス越しに交差点を眺める人たちでいっぱいです。さらに近くのホテルなどは館内のカフェをわざわざ改装して、交差点が見える席を用意しました。

それにしてもなぜこの場所が、観光するに値する場所なのか。それはいうまでもなく世界で一番歩行者の多いスクランブル交差点だからです。最多では1回の青信号で3000人が渡る。こうしたスクランブル交差点は世界にも例がない。もちろんこれは、ハロウィンやサッカーワールドカップ日本戦終了時に押しよせる群衆の数ではなくて、ふつうの日の数字です。1日では平日に40万人、休日は60万人ともなるそうです。

これだけの人が1回の青信号、50秒足らずにもかかわらず、最長で約36メートルを渡りきる。人々が交差しながら、中には自転車で通る者もいますが、すべて渡りきってしまうところが、海外から来た観光客には見物に値するアクロバティックな集団行動に映るといいます。

■広告の原点とも言うべき「広告トラック」

またここは、ビルの壁面に設置された巨大ディスプレーによる動画広告でも有名な場所です。昼夜を問わず、ビルの壁のあちこちでは、さまざまな映像が光り輝き、音楽やメッセージ音が流れだす。それはさながら1982年の映画『ブレードランナー』(リドリー・スコット監督)で描かれた近未来をイメージさせる街角風景です。海外からやってきた人は、テーマパークを訪れたかのような感覚に陥るかもしれません。

さらにそこで非日常的な空気を演出するのが広告トラック。実はここは東京でもっとも広告トラックの出没率が高い場所の1つなのです。

広告トラックとは通称、アドトラ(アドバーティスメント・トラック)と呼ばれていて、改造した荷台部分に広告を掲示し繁華街を走行する広告宣伝車のことです。電飾に彩(いろど)られた視覚的な華やかさとともに、内蔵されたスピーカーで流される音楽によって、アドトラはこの交差点を華やかな祭り空間に仕立てる重要なアイテムとなっています。

以前、アドトラ・ドライバーに話をきいたことがあります。街で目立つ存在でありながら、中身はいったいどんな仕事なのか、たいへん気になって調べてみましたが、ネットではほとんど何も分からず、運行会社に問い合わせても答えはなく、そこで実際に街を走っている車のドライバーに話をきくことにしました。

赤信号で停車中のトラックに声をかけて、ようやく後日、取材にこぎつけました。中身は驚くような話の連続で、とても興味深いものでした。ちょいと見には、アドトラは適当に街を走っているように見えますが、実に計画的な展示(この業界ではそう呼びます)走行が行われているのです。

たとえばその日の展示が、あるロックバンドのCDだとします。当日開催される武道館でのコンサートの観客層が、そのCDの購買層と共通する場合は、開演前、終演後の時間を狙って会場のある九段の街を周回する。また、ネット関連の会社や商品の広告だと秋葉原を中心にまわる、あるいは風俗の募集広告だと新宿歌舞伎町近辺というように、ルートも細かく設定されている。

ネットや仲間からのメールなどでつかんだ渋滞情報はアドトラにはとても重要で、ふつうの車と違って渋滞こそ本領発揮の機会。人通りの多い場所での滞留時間が長いというのは、それだけ広告展示に有利ということなのです。

またクラクションはよほどの危険がないかぎり鳴らさない。たとえ赤信号で歩行者が横断していたとしても。広告のイメージダウンになるからだといいます。アドトラは一定のルールに基づいて、あらかじめプログラムされたルートを忠実に再現しているわけです。

あるドライバーはアイドルグループ「嵐」の展示走行をしていたとき、赤信号で停車中にファンらしき女性から、弁当を差し入れられるというようなハプニングもあったそうです。

現在、広告宣伝はネットが中心になっています。テレビの放送、新聞、雑誌がそれに続きますが、アドトラはさしずめ「走る看板」といえます。いわば広告の原点。最も古いタイプの宣伝方法ですが、そのアドトラが展示するものにスマホのアプリの宣伝が多いというのは興味深い事実です。

■広告トラックはテレビに映ることも目的

アドトラは歩行者に向けた宣伝を目的としていますが、その一方でテレビ画面に露出することも目指しています。テレビ局は街頭に複数のカメラを設置していて、ニュース番組、天気予報の前後に、街の様子を数秒だけ流すということをくり返しています。その映像にアドトラに展示されている広告が映りこむようにすると、宣伝効果が一気に上がるというわけです。

もっとも評価が高かったのは、かつて昼の長寿番組として有名だったフジテレビ『笑っていいとも!』。オープニングの数秒前、新宿のスタジオアルタの前に陣取ったファンの姿が画面に流れる。同時に背景の交差点も画面に映りこむ。ちょうどそこにアドトラを停車させると、展示された広告も視聴者の目にとびこんでくる。一瞬にして全国にテレビ広告をうったような効果があるというわけです。

ドライバーはそれを狙って走るのですが、基準になるのはアルタ前にある信号の3つ東側にあたる新宿三丁目交差点です。そこを通過する、まさにそのタイミングが重要になってきます。アドトラのドライバーによると、右折を示す矢印信号が消える直前に明治通りを右折して新宿通りに入ると、渋滞などないかぎりアルタ前に停車できる確率がきわめて高く、絶好のタイミングで新宿三丁目の交差点に入るように、できるかぎり事前にスピード調整するといいます。

渋谷の交差点がアドトラの出没率が高いのも、やはりテレビへの露出機会が多いというのが理由です。渋谷のスクランブル交差点はテレビ画面でもっともよく見かける街角風景ですから、当然でしょう。さらにここは流行に敏感な若者が好むエリアですから、彼らをターゲットにした広告は、この街を中心に走行するわけです。

一見、行き当たりばったりに走っているように見えるアドトラも、ビル壁面の広告ディスプレーがプログラムにそった上映を行っているように、街頭にきわめて規則的な秩序を与えているのです。街角のこうした視覚的、聴覚的なお膳立ては、まるで映画のセットのように計算された風景を作りだします。そこに人々の秩序だった「集団歩行」が加わり祭りとなる。渋谷スクランブル交差点の祭り化のキーワードは「秩序」です。

だから、祭りを見にくる人の期待を裏切ることはない。秩序だった祭り空間は、いつそこを訪れても人々が期待する風景を見せてくれます。

渋谷スクランブル交差点の祭りの特徴は、それを遠見から撮影しネットにアップするいわば祭りの観客が、みずからその被写体となるべく通りを渡る歩行者になるということです。祭りの出演者と観客とが渾然一体となっている。これこそスマホ時代の祭りといえるでしょう。

----------

作家

1955年、福岡県生まれ。『王を撃て』で小説家デビュー。92年、『運転士』で芥川賞受賞。『「家をつくる」ということ』がベストセラーに。『暴走老人!』『検索バカ』では現代社会の問題の本質を説く。

----------

(作家 藤原 智美)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

なぜ「斬新な信号」ジワジワと増加中? 「うっかり発進」で違反検挙される場合も! 事故減少に期待も「万能」と言えないワケ

くるまのニュース / 2024年7月15日 19時10分

-

渋谷スクランブル交差点にアドネス初の路上広告が7月12日9時から期間限定で出現!スキルを身につけたいと思う全ての方に届けたいメッセージをCM動画に。

PR TIMES / 2024年7月12日 12時15分

-

「絶対ライトつけないマン」なぜ存在? 日没後「非点灯」は違反! 「自分勝手なドライバー」が増えた理由とは

くるまのニュース / 2024年7月10日 6時40分

-

「知らないとヤバい…免許返すべき?」 道路にある「謎の斜線ゾーン」通って良い? どんな意味ある? 元警察官が解説

くるまのニュース / 2024年7月5日 9時10分

-

「知らないなら“免許返納”を…」 道路にある「謎の斜線ゾーン」どんな意味? 停車したら違反じゃないの? 元警察官が解説

くるまのニュース / 2024年6月24日 9時10分

ランキング

-

1CoCo壱「わずか3年で3回目の値上げ」は吉と出るか 過去の値上げでは「客離れ」は見られないが…

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 17時30分

-

2旅客機用の燃料不足で緊急対策 輸送船を増強、運転手確保へ

共同通信 / 2024年7月16日 23時42分

-

3「日本でしか手に入らない」カレーパン、なぜ外国人観光客に人気? チーズ入りカレーパンに「私の心臓は高鳴った」【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月15日 22時0分

-

4iPhoneの「ホームボタン」が消えていく深い意味 「心の支え」だった人はどうすればいいのか?

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 13時0分

-

5中国は不動産バブル崩壊で「未完成ビル」と「売れ残り住宅」の山→政府当局が打ち出した“支援策”の裏にひそむ「重大な懸念点」【現地駐在員が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください