本田宗一郎がホンダ社長を引退してから2年半をかけて日本全国でやっていたこと

プレジデントオンライン / 2021年10月4日 10時15分

※本稿は、福田和也『世界大富豪列伝 20-21世紀篇』(草思社)の一部を再編集したものです。

■本田宗一郎が残した、彼の人となりを表す3つの言葉

本田宗一郎は、日本の、いや世界の経営者の中でも、格別ユニークな存在である。

宗一郎は、次のような言葉を残している。

○謝ることは奴隷のすることである。反省こそ真の謝り方であり、将来発展の基礎である。

○競争とは、相手の不幸を願うものである。

○習慣を破ることは、勇気のある人の行うことである。

顰蹙(ひんしゅく)を買う発言ではあるけれど、宗一郎の面目が躍如としていて、実に面白い。

■子供ながら万全を期した宗一郎少年の工夫

明治三十九年、現在は浜松市の一部となった、磐田郡光明村の鍛冶屋の倅として生まれた。

物心が付くか付かぬかの間に、屑鉄を折り曲げたり、分解したりしては得意になっていた。

着物の袖は、滴り落ちる青っ洟で、塗り固められていた。母は、冬には洟がカチンカチンになるので、おかしくて叱れなかったという。

尋常科の二年の時、家から二十キロくらい離れた浜松歩兵連隊に、飛行機が来た。飛行機を見るには、入場料を払わなければならなかった。二銭もあれば、見られると思っていたが、実際には十銭が必要だった。

父親は、入場料金を出してくれない。しかし、宗一郎は、諦めなかった。

飛行機が見られそうな松の木に取りつき、よじ登って一念を遂げようとした。

周囲に気を配り、下から見つけられないように、枝を折って、遮蔽した。子供ながら、万全を期したというところだろうか。

■少年時代は、いらずらと機械いじりと読書に熱中

三年、四年と学年が進むにつれて、宗一郎の悪戯は激しくなっていった。

職員室の金魚が、赤いものばかりで、面白くないといって、青や黄色のエナメルを塗りたくったり。家に帰れば帰ったで、悪戯の種には不自由しなかった。隣家の石屋が作っている石地蔵の鼻が気に入らないというので、金槌で彫り直そうとして鼻を欠いてしまったり。

「私の少年時代には、このような悪童行為のほかにはほとんど何もないといっても過言ではなさそうだが、その間にあってただ一つ――私がやりつづけたことは、機械をいじくりまわすことと、『立川文庫』を耽読したことぐらいであろうか」(『スピードに生きる』本田宗一郎)

宗一郎は、尋常科から高等科に進学したが、相変わらず、学業は苦手だった。

高等科をまもなく卒業する頃、『輪業の世界』という雑誌を読んでいると、広告欄に目がとまった。東京の「アート商会」が、丁稚、小僧の募集広告を出していたのである。宗一郎は、高等科を終えると、アート商会に入るべく父に伴われて上京した。

■憧れの「アート商会」への入社

東京駅に降りて、驚いた。夢にまで見ていた自動車が、まるで蟻のように走りまわっている。田舎者の父と宗一郎は、ようやく「アート商会」を探しあてた。

アート商会に入ることはできたけれど、現実は厳しかった。

自動車に触れることなどできず、仕事といえば主人の子供のお守りをすることだった。兄弟子たちには、「お前の背中には、いつも地図が描いてあるじゃないか」と、からかわれた。「地図」とは、赤ん坊の小便のことである。

けれど、失意の日々は、さして長くなかった。

毎日、こうして自動車を見たり、機械の組み立てや、構造を観察するだけでも、勉強になるではないか……。半年ほど経った時、主人が宗一郎を呼びつけた。

「今日は、滅法忙しい。お前も手伝え! 作業衣を持ってこい」

宗一郎は驚喜した。待ちに待った瞬間である。作業衣にとびつき、すばやく腕を通し、そっと鏡の前に立って自分の晴れ姿に見入った。

兄弟子たちが着古し汚れた服だったが、宗一郎にとっては、頰ずりしたいほどの晴着だった。

■初めての給与で買った意外なモノ

大正十二年九月一日。突然、地鳴りがすると地面が揺らぎ、建物がかしぎ、火の手が上がった。関東大震災である。

アート商会にも火の手が回ってきた。修理工場もあるから、預かっている自動車を焼いたら大変なことになる。

「自動車を出せ、運転のできる者は、一台ずつ、安全な場所に置いてこい」

この時、宗一郎は、「しめた」と思ったという。群衆の間を縫って、とにかく宗一郎は自動車を運転した。今、まさに自動車を運転しているのだ、という感激が、あまりに強烈だったので、震災の脅威も目に入らないほどだった。

震災を境にして、宗一郎は一人前の、修理工になった。

ある日、宗一郎は、盛岡まで、消防車の修理に行くことになった。宗一郎は喜んでいったが、客は宗一郎を、こんな若造で、大丈夫か、というような、不審な目で見ていた。

そのうえ、修理に取りかかれば、「そんなに分解しちゃうと、直らなくなっちゃうよ」と、心配される始末だった。

首尾よく消防車の修理は完了した。主人も喜んで、初めて給料らしい金をくれた。

宗一郎は、かねがね欲しかった金モール付の帽子を四円で買った。当時、米十キロ三円二十銭であったから、高価な買い物だったろう。

震災後、アート商会の主人が芝浦にある工場で、焼けたままほったらかしにされていた沢山の自動車の修理を引き受けることになった。

十五、六人いた修理工たちも、ほとんど田舎に帰ってしまったので、宗一郎と兄弟子で修理にかかった。スプリングにしても、シャーシーにしても何で作ったものか分からない有様だった。とにかく、自動車の体裁を整えることに終始した。

いざ組み立ててみると、エンジンはきちんと掛かった。宗一郎自身、不思議に思うほどだった。すると主人が、その車を高く売りつけに行ってきた。

「これだって、立派なニューカーだからな」

一番、困ったのは、スポークであった。当時の自動車は、みんな木製だった。車大工でさえ、作れなかったのだから、苦労するのも、当然だったのである。

■事業で成功した宗一郎が真っ先に向かった場所

六年間で、宗一郎は、自動車の機構はもちろん、修理のコツも習得した。自動車の運転もできるようになった。いよいよ年季も明け、浜松に帰った。主人から分けてもらった、「アート商会浜松支店」を開き、一本立ちになった。

父親は、宗一郎の開店を喜び、家屋敷と米一俵を贈ってくれたという。とにかく、なんでも修理したので、次第に一目置かれるようになり、その年の暮れには、八十円の純益を出した。

最も目覚ましかったのは、さんざん悩ませられていた、木製のスポークを廃し鉄製にして、特許を取得したことである。鉄製スポークは、大変な評判を呼んだ。インドまで、輸出されたのであるから、日本の中小企業としては、目覚ましい成果といえるだろう。

二十五歳で月に千円の利益を上げられるようになった宗一郎だったが、金を儲けるとすぐに社員を連れて遊びに行くので、金はまったく貯まらなかった。浜松芸者を連れて、静岡まで花見に行ったというのだから、相当の遊び好きだ。

■レース中の大事故で悟った真理

昭和十一年七月。宗一郎は、三十一歳になっていた。コンクリートで固めた競走場は、青い芝生と白線に仕切られている。やがてスターターのホイッスルが鳴り、宗一郎はスロットルを開いた。

フォードをレーサーに改造した愛車は轟音とともに、弾丸のようにとびだしていった。エンジンの響きが、自らの体の中で震えているようだった。レースは、予想通り宗一郎の圧勝のはずだった……が、突然修理中の車が横からトラックにはいってきた。

次の瞬間、宗一郎の車は、もんどり打って跳ねかえっていた。ぐらりと自らの身体が大きく回転した。車から放り出された宗一郎は、地面に叩きつけられ、跳ねて二度目の衝撃を受けた。意識を回復した時、宗一郎は、顔中に熱湯をかけられたような、痛みを感じたという。

にもかかわらず、激痛のなかでも、自分の生命を感じていたという。宗一郎は痛みに耐えながら、言った。「弟は?」看護婦は言う。「御無事ですよ、よく助かりましたね」

宗一郎の怪我は、顔の左側がつぶれ、左腕を肩の付けねから抜き、手首を折っていた。助手席の弟は、四本の肋骨を折る重傷だった。宗一郎は、思わず考えた。「人間は、容易には死ぬものではない」

宗一郎は、戦時中、ピストン・リングを作っていた。自動車、船舶、航空機それぞれのピストン・リングを製造していたのである。

中島飛行機のエンジン部品も少し作っていた。その工場を半分疎開させたところで、終戦を迎えた。船も飛行機もいらなくなり、ピストン・リングは売れなくなった。

千人いた工員は終戦と同時にばらばらになり、三百人に減った。トヨタから来ている重役と意見が合わず、トヨタ解体の噂もあったので、これを機にトヨタから離れた。

持っていたトヨタの株も売って、四十五万円という大金を手にしたが、一年間尺八を吹いて遊んでいるうちに全部使ってしまった。

■「一にも技術、二にも技術で革新しなければならない」

昭和二十一年に本田技術研究所を設立した。ちょうど、四十歳の時だった。

浜松の辺りに買っておいた地所があったので、疎開工場のバラックを建てた。考えついたのが、モーターバイクだった。

戦時中、軍が使用していた小型のエンジンを買い集め、それを自転車につけたのである。それが大好評になった。買い集めた小型エンジンは、あっという間に払底したので、改めて自家製エンジンを作ることにした。最初はタンクなどなく、湯たんぽにパイプをつけて代用にする、という有様だった。

当時の月産は、二百から三百台ぐらいだったという。そんな中で、オートバイを作りたいという野心がわいてきた。研究所全員の知恵を集め、アイデアをだしあった。

とりあえず、強いフレームと馬力の強い車を製造することで一致し、完成祝には、ドブロクで祝杯を挙げ、その席上で宗一郎は気炎を吐いた。

「とにかく、長い戦争が終わってみると、日本の技術は、ひどく遅れていることに気づいた。この遅れを取り戻さなければならない。したがって我々は、一にも技術、二にも技術で革新しなければならない」

昭和二十一年十月、本田宗一郎は浜松市山下町の焼け残った町工場を買い取り、「本田技術研究所」を立ち上げた。わずか十数人の従業員たちとのスタートだった。

最初のヒット作は原動機付き自転車である。旧陸軍六号無線機用の小型エンジンをスクラップ同様の価格で買い取り、「インスタントオートバイ」を作り出した。

■生涯のパートナー、藤沢武夫との出会い

出だしは好調で、二年後には、本田技研工業株式会社が誕生する。二十四年。宗一郎は、生涯のパートナーを得た。藤沢武夫である。

藤沢は小石川生まれの江戸っ子で、京華中学を卒業後、会社勤務を経て、「日本機工研究所」という切削工具を作る工場を開いた。二人を引き合わせたのは、当時、通産省の官僚、竹島弘であった。

初対面で藤沢は「あなたはこの先、金の心配はいっさいしないで十分物づくりに励んで下さい。他はすべて、このあたしが引き受ける」と豪語した。

昭和三十二年。宗一郎は、イギリスのマン島で毎年行われるオートバイの世界選手権を見学した。これはツーリスト・トロフィーレースといって、世界最高峰を目指すもので、伝統も技術も際立った有名なレースだった。

一周六十キロのコース七周、計四百二十キロという大きなレースであった。出場するオートバイも、日本では到底作れない精密かつ耐久力も秀でたエンジンが、鎬を削るのである。一万三千回転というのは、一秒間にエンジンが百回以上爆発しないと、出せない回転数だった。日本の技術では、七千五百回転がせいぜいであった。いつになったら、日本で、こんなエンジンを作ることができるのだろう……宗一郎は、真剣に悩むと同時に闘志を燃やした。

「必ずスピードに勝って、日本のエンジン技術を世界に披瀝(ひれき)してやろう」

しかし、この頃会社は経営不振にあえいでいた。設備の一大近代化をはかるために、アメリカに新鋭機械を発注し莫大な投資をしたというのに、カブ号、ドリーム号、ベンリィ号などそれまでのドル箱商品が頭打ちとなり、新車のスクーターも売れ行き不振に陥ってしまったのだ。

果たして莫大な投資とはどれほどのものだったのか。実に四億五千万円である。資本金たかだか千五百万円の会社では到底ありえない額だ。

しかし、宗一郎は断行した。これこそ、人生を賭けた蕩尽である。

「こうなったら、本田の兄貴と心中しよう」と腹をくくった藤沢の必死の資金繰りと「ベンリィ号」改良型のヒットにより、会社はもちなおした。

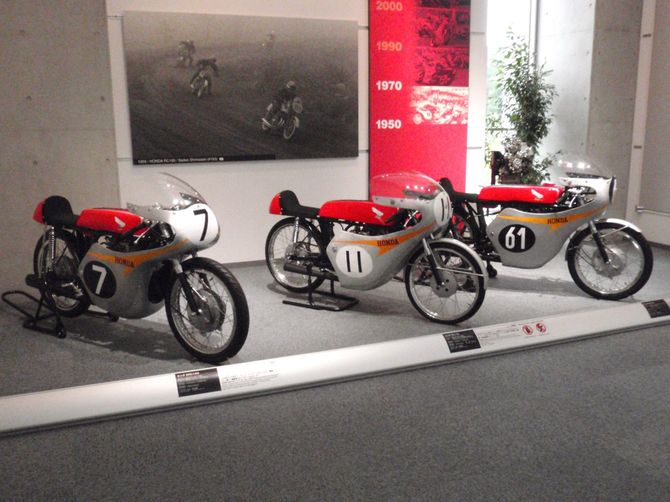

三十四年、マン島レースに初出場したホンダは五位入賞を果たした。さらに二年後の同レースでは、一二五cc、二五〇ccの二つのクラスで一〜五位をホンダが独占し、完全優勝を果たしたのである。

現地のマスコミはこぞって「東洋の奇跡」と書き立てた。四億五千万の投資によって整えられた設備、「レースに出場したい」という宗一郎の闘志、エンジン開発への熱意なしには果たせなかった「奇跡」である。

■成功を収めたホンダは四輪の製造を始める

マン島レースに初めて出場した年に、ホンダはロサンゼルスに進出した。

宗一郎は、社員を日本から連れていくことをせず、現地の人間を採用した。社内では、アメリカ人の給与は、非常に高いので払いきれないのではないか、という意見もあったが、宗一郎は押し切った。アメリカ並みの給料を払えない、みみっちい商いだったら、やっても仕方がない、という料簡だった。

さらに、アメリカ人に喜んでもらえるような商売をしなければ、アメリカでは到底、通用しないだろうという考えもあった。

満州の例を見れば解ることだ。日本人が行った当初はごたごたしたけれど、満州の人間に、日本並みの給料を払っていくうちに、現地の人たちは自然と日本人を受け入れてくれたのだった。

このアメリカ進出を機に、ホンダの海外展開は加速度的に世界各国に広がっていく。

昭和三十五年には東京駅の目の前に本社ビルができ、資本金は百億円近くなり、本田技研は大企業になった。世間的にみれば、押しも押されもせぬ成功者となった宗一郎だったが、内心では、大きな葛藤があった。

昭和三十年代に入ると、トヨタや日産、いすゞの戦前派に続き、三菱重工、富士重工、東洋工業が、二輪を飛び越えていきなり自動車業界に参入した。二輪界のチャンピオンとなったホンダはいよいよ最終ターゲットである四輪に向けて走り始める。

三十八年八月に、軽トラックT360を、十月にはスポーツカーS500を発売した。特にS500のデビューには、営業スタッフが知恵を絞り、大キャンペーンを実施した。金に糸目をつけず、あらゆる媒体に大きな広告を打ったのだ。

なかでも、「ホンダスポーツカーS500価格当てクイズ」は、豪華賞品の魅力もあり、応募ハガキは、五百七十万通にも達したという。しかし、ホンダが四輪業界に地位を確立したのは、四十二年三月に発売した軽四輪N360の大ヒットによる。この車により、ホンダは軽自動車の大ブームを引き起こした。

■盟友と好対照な現役引退後の生き方

興味深いのは、現役引退後の藤沢武夫と本田の生き方である。引退後、藤沢は、六本木の邸宅を改造し、「高會堂」という、呉服、書画、骨董を扱う店を開いた。商うのは夫人と息子さんだったというが、ホンダの仕事からは一切手を引き、完全に隠居を決め込んだのである。

一方本田は一時休みはしたが、本来の行動ぶりが頭をもたげ、日本はもとより、世界を駆けまわる「超多忙人間」になったのだった。

宗一郎はまず、銀座裏にあるビルの二階に「本田事務所」を開いた。ビルの所有者は高等小学校時代の同級生である山崎卯一だった。山崎も、町工場から始めて、成功を収めていた。

ただ、そのビル自体はかなりボロだったようで、「世界の本田宗一郎がこんなボロビルに事務所を開かなくてもいいだろう」と、山崎は何度も忠告したのだが、宗一郎は「かしこまったところじゃ落ち着かないから、ここでいい」と言ってきかなかったという。

宗一郎はこの事務所を拠点にして、全国のホンダの販売店、工場、営業所の社員たちへの「お礼行脚」を開始した。

綿密なスケジュールを組み、ヘリコプターと車を併用し、秘書一人を連れ、今日はこの地区、明日はこの地区と飛び回り、一日四百キロ以上を走破することもあったという。

しかも社員に挨拶するだけでなく、訪れた場所で必ず本田流のパフォーマンスを見せた。

例えば、小さな町のディーラーに立ち寄った時のこと。客など滅多に来ないのだが、宗一郎は飽きずに何時間も立っていて、客が来るとすばやく近寄り、「本田でございます。いつも御贔屓有難うございます」と挨拶する。

客はまさか目の前の老人が本田宗一郎であるとは気づかない。宗一郎は自分の正体を明かすことなく一セールスマンになりきり、一台、二台と契約をとりつけるのである。

工場に立ち寄った時などは、現役時代そのままに、誰彼構わず手を上げて、「イヨ、ヤア、オッ」を連発する。そればかりか、ネジの埋め込み作業をしている若者を捕まえ、「何だ、そのやり方は!」と叱咤(しった)する始末であった。

宗一郎の「お礼行脚」は二年半にわたって続いた。国内が一段落した後は海外事業拠点へと、行動範囲は広がる一方だった。

■宗一郎が好んだ意外なゴルフコース

宗一郎がゴルフを始めたのは、還暦を過ぎてからであった。

場所は、埼玉県の荒川の河川敷上にあったゴルフ場である。現在はなくなってしまったが、当時はプレー代が安くて都心からも近いと人気があった。宗一郎はそこの正会員で、ロッカーにも「本田宗一郎」の名札を掲げていた。

しかし、他の会員たちは、その「本田宗一郎」があの「本田宗一郎」であるとは気づかなかったという。まさか河川敷でプレーするとは思わなかったのだ。この頃、宗一郎は埼玉の事業所を仕事の本拠地にしていた。そのゴルフ場は事業所から近いうえにプレー代が安くていいと、時には社員たちを連れて、ゴルフを楽しんだ。

宗一郎なら、日本、いや世界中のどんなゴルフ場の会員にもなれたことだろう。それを便利だからと、荒川のゴルフ場を選ぶところがいかにも宗一郎らしい。

■日本画にも表れる宗一郎の性格

宗一郎は現役時代から、日本画をたしなんでいた。作品が公表されることはほとんどなかったが、毎年の年賀状はその年の干支を描いた自作の絵が印刷されていた。

骨太のタッチながら、筆遣いが繊細で、経営者としての磊落(らいらく)ぶりと、技術者としての慎重さの両面が現れていたという。ある時、親友のソニーの創設者、井深大が宗一郎に言った。

「本田さんの絵ねぇ、息づまるぐらいに正確だねぇ、犬の絵なんか、毛の一本一本の数まで数えて描いたんじゃないの」

「よお、気がついてくれたの。そうなんだよ。あの犬ね、オレの家に長くいた老犬なんだ。人間が勝手にアイツの姿をゆがめて描いちゃかわいそうなんだ。それでオレ、毛の数まで正確に描いてやったんです」(『本田宗一郎 思うままに生きろ』梶原一明)

■本人の遺志で大々的な社葬は行われなかった

平成三年八月五日、午前十時四十三分、宗一郎は、お茶の水にある順天堂大学医学部附属順天堂医院で逝去した。八十四歳。入院からわずか十五日だった。

直接の死因となった肝不全は、かなり前からの持病だった。

宗一郎が亡くなった夜の本田邸はひっそりしていた。「ホンダ」関係者の出入りは一切ない。さち夫人、長男の博俊さんと近親者が、花に囲まれた遺影の前で、故人の思い出を語り合うだけであった。宗一郎は無宗教、無信仰であったため、読経もなければ、戒名もない。しかも社葬は行わないという。

「ホンダ」ほどの大企業の創業者の死で社葬を行わないのは、めずらしいことであった。全ては宗一郎の遺志だった。

昭和六十三年十二月に藤沢武夫が亡くなった時は、宗一郎が葬儀委員長となり、東京・芝の増上寺で盛大な社葬を行っていた。おさまりきらない社員の提案で、完全無宗教の「お礼の会」が、東京・青山の本社、全国の主要工場などで、九月五日から四日間、開かれた。

オートバイから自動車、ヨット、ゴルフ、芸者遊びに尺八、日本画と、宗一郎は公私にわたり、ありとあらゆる道楽を重ねてきた。蕩尽という行為をここまで追求できたこと自体が、本田宗一郎の真面目であろう。

----------

作家

1960(昭和35)年東京生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。同大学院修士課程修了。慶應義塾大学環境情報学部教授。『日本の家郷』『教養としての歴史 日本の近代(上・下)』『人間の器量』『死ぬことを学ぶ』『昭和天皇』『〈新版〉総理の値打ち』等、著書多数。

----------

(作家 福田 和也)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ヤマハ発動機、主力の二輪車など業績好調 人力飛行サークル「名門」 社長が娘に切られる

産経ニュース / 2024年9月17日 13時50分

-

斬新な外観だけじゃない!? “神社仏閣スタイル”と呼ばれた日本的な個性を表現するホンダ「ドリームC70」とは

バイクのニュース / 2024年9月9日 19時40分

-

高速道路を運転していると「法定速度以下」で走っている車をよく見かけますが「スピード違反」と違って罰則対象にはならないのですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月8日 10時10分

-

ホンダが新型「5リッターV8搭載モデル」を公開! アンダー400万円で350馬力を発揮! “NSXホワイト”の全高2m超え最上級モデル「BF350」東京本社で披露

くるまのニュース / 2024年8月26日 6時40分

-

「ギョーザ日本一」はバイク屋が作った!? 浜松のB級グルメと幻の名車「ライラック」の知られざる縁

乗りものニュース / 2024年8月25日 18時12分

ランキング

-

1あの「ポーター」が人気商品を大胆に変えた裏側 価格2倍にしても素材変えた吉田カバンの挑戦

東洋経済オンライン / 2024年9月20日 13時0分

-

2「令和のコメ騒動」不足解消でも楽観できない事情 人口減少社会で「農地改革」が進まない本当の理由

東洋経済オンライン / 2024年9月20日 8時0分

-

3ミニストップ、外国籍の利用客に“不適切な張り紙” 「問題を重く受け止め」謝罪

ORICON NEWS / 2024年9月20日 15時53分

-

46時間睡眠を続けた人の脳は「ワインを2~3杯飲んだ状態」と同じ…「昼休みも仕事する人は危険」といえる理由

プレジデントオンライン / 2024年9月20日 10時15分

-

5東京メトロは「郵政IPOの悲劇」二の舞を防げるか? 求められる戦略は

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年9月20日 14時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください