「iPhoneはどこまで値上げを繰り返すのか」新機種が出るたびにそう感じる人の大誤解

プレジデントオンライン / 2021年9月24日 11時15分

■iPhoneは本当にどんどん高くなっている?

9月17日から「iPhone 13」シリーズの予約が開始された。最も高い「iPhone 13 Pro Max/1TB」の価格は、アップルでの販売価格が19万4800円(税込)とかなり高い。このこともあってか、「iPhoneはどんどん高くなる」という声も聞かれる。

しかし、ちょっとその判断は待ってほしい。

iPhoneを中心としたハイエンド・スマートフォンに高いものがあるのは事実だ。だが、「スマホ全体がどんどん高い値段になっている」というわけではないし、iPhoneも高いのは一部のモデルである。

スマホの販売方法も変化しており、それを加味しなければ正しい認識は持てない。一方で、「スマホが高い」という印象を持つのは、日本の世帯収入が上がっていないこととも無関係ではない。

ここで改めて「スマホが高い」という現象と認識について考えてみたい。そこから見えるのは市場の変化そのものだ。

■最高価格は8万円台→22万円台になったが…

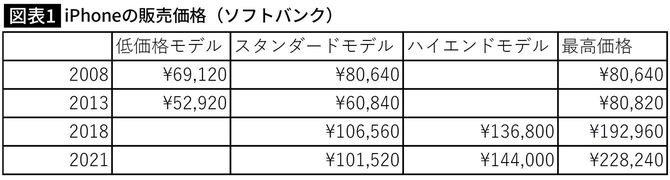

iPhoneの新型は発売当時いくらで売られていたのか? 5年ごとの変化を見てみよう(図表1)。下記はすべてソフトバンクでの販売価格である。

2008年、日本で初めて販売された「iPhone 3G」は、ストレージが8GBのモデルが6万9120円、16GBのモデルが8万640円だった。

2018年、9月に発表されたiPhoneは3ラインに増えていた。比較的安価な「iPhone XR」と、スタンダードな「iPhone XS」、そして最上位機種の「iPhone XS Max」だ。XRの最も安価なモデルが10万6560円、XSが13万6800円から。XS Maxの最も高価なモデルは19万2960円になっている。

確かに、この5年の間で値段がいきなり跳ね上がった印象はあるかもしれない。

今年のiPhone 13は、「iPhone 13 mini」「13」「13 Pro」「13 Pro Max」の4ライン。為替の影響か若干の価格変化はあるが、2018年からの価格変化は小さく、実際、アメリカでの売価は変化していない。

これだけを見ると「昔と比較すればiPhoneは高くなった」と思うだろう。実際そうだと思う。

ただ、「際限なく高くなっている」というのは違う。ハイエンドモデルが追加されたことによる印象論であり、正しい認識ではない。多くの人が購入するスタンダードモデルの値上がりは、初期と比較しても2万円程度である。

■「特別割引」「実質無料」で安く買えていただけ

とはいえ「高くなった」という印象をめぐる話には、もっともっと複雑な経緯がある。

過去、iPhoneは上記で示した価格以上に安く買えていた。携帯電話事業者が契約の継続に応じて割引をしていたからだ。

例えば、2008年にiPhone 3Gを買う場合、最も安価な8GBモデルだと、分割払いに毎月1920円の「特別割引」がなされて、毎月の端末代支払いは960円で済んだ。最終的な24カ月後の支払いは2万3040円にすぎない。

2013年も同様だ。この時、iPhone 5cをソフトバンクで新規契約した場合、毎月の分割支払額(2205円)と同額の割引が発生していた結果、端末料金は「実質無料」になっていた。

こうした割引の仕組みは、現在は当局からの指導で行えなくなっている。通信契約に対して顧客を縛り付ける要素が強く、顧客流動性と不公平性の是正という観点からの施策だ。

その後、販売価格を下げる仕組みとして登場するのが「買い取り」モデルだ。3年もしくは4年の分割払いを前提として、購入から2年後に、それまで使っていた端末を携帯電話事業者が買い取ることで残る1年もしくは2年分の残債を免除する……という仕組みである。こうすると、スマートフォンの「実質端末価格」は半額から3割程度安くなる計算になる。すなわち、10万円を超える端末も5万円前後で手に入る……という計算だ。

■通信料金と端末料金の分離で“本当の価格”が見えてきた

これらの関係から、同じモデルであっても、スマートフォンの販売価格は携帯電話事業者によって異なる。さらに、アップルが売る「SIMフリー版」の価格とも異なっている。ここまで説明してきた価格も、基本的には全てソフトバンク版に基づく。

この点を加味すると「iPhoneが高くなった」という話の核が見えてくる。

確かにiPhoneは、2017年、18年を境に値段がワンランク上がった。下位モデルが2万円上がったことも大きいが、それ以上に、バリエーションの増加によって「特に高いモデルが生まれた」ことの影響が大きい。

そして、同じタイミングで携帯電話の販売における割引規制、正確に言えば「通信料金と端末料金の分離」が行われた結果、iPhoneの販売価格はさらに高いものに感じやすくなったのだ。

値上げがあったとはいえ、スマホの値段は以前からそれなりに高かった。過去には割引後の価格(実質負担額)だけが訴求され、実際の価格は分かりづらかった。だが現在は「通信料金と端末料金の分離」により、実際の価格をまず提示されるので、いきなり高い料金が目に入る機会が増えた……という事情なのだ。

■新機種を買う人は全体の25%にすぎない

実際のところ、日本のスマートフォン市場において「高価な新モデル」をすぐに買う人の比率は減ってきている。

以下はマーケット調査会社BCNのスマートフォン売り上げランキングのページだが、リストのトップはほとんど低価格な機種。iPhoneも人気は4万円台で買える「iPhone SE」だ。これは新製品発売前だから、というわけではなく、新製品直後を除き、年間を通じた傾向である。

別のデータも示そう。

リサーチ会社MM総研が毎年発表している「国内携帯電話端末の出荷台数調査」によれば、2020年の総出荷台数は3246万5000台。メーカー別調査によればアップルはシェア1位で、総出荷台数は1398万4000台となっている。だが、同年の「5Gスマートフォン出荷台数」は625万3000台で、その57%がiPhoneだという。すなわち、5G対応のiPhone 12シリーズは約356万台の出荷、ということになる。

5GのiPhoneはiPhone 12シリーズが初。ということは、「日本で1年に売れるiPhoneの25%だけが、秋に出た新機種」という計算が導き出せる。

iPhoneは、実際の価格上昇に加え、スマホの売り方の変化でより高く感じるようになった。日本の市場もそこにはちゃんと適応していて、「懐具合に合わせて機種を選ぶ」ようになっているのだ。

■過去モデルでもいいから「iPhoneを選んでもらう」戦略

実のところ、それは日本だけの話ではない。

以下は、今年のiPhoneのラインナップである。新機種である「iPhone 13」が気になるかもしれないが、実際には2019年発売の「iPhone 11」、2020年発売の「iPhone 12」もラインナップにあり、さらに、価格重視の「iPhone SE」もある。

長期的に販売する低価格モデルとして「iPhone SE」を用意し、さらに過去のモデルを実質的な低価格モデルとして価格改定しながらラインナップに残す……というのは、この数年、アップルがずっと続けているやり方だ。例えばiPhone 12 miniは、2020年10月に8万2280円で販売が始まったものの、現在は6万9800円に値下がりしている(ともにアップルでの直販価格、64GBモデル)。

アップルは1社で「iPhone」というプラットフォームを維持している。価格の問題で他社に顧客が逃げることは、単にiPhoneの売り上げが1台減ることを意味していない。iPhoneが作り上げているエコシステムからの離脱を意味する。だから、低価格機種や過去モデルも用意し、「どれを選んでもいい」という姿勢を強く打ち出している。

その他にも、同社がアピールするものがある。それが「下取り」「分割」だ。

■「売り方の変化」で価格の感じ方も変わる

アップルは世界中で、古い自社製品を下取りするプログラムを展開している。発表会でも、「下取りを使うことで最大700ドル安くなる」とアップル自らアピールしていた。比較的高く下取りをすることで新機種を買いやすくし、顧客がエコシステムの中にとどまりやすくしているわけだ。

実際新iPhoneの予約時にも「下取りするiPhoneをお持ちですか?」と必ず聞いてくるし、日本だけでなくアメリカでも、購入時に「買い取りをする」人の列が店頭に長く伸びるのが当たり前になってきた。

冒頭で述べたように、携帯電話事業者は現在、スマホ本体を24カ月後に引き取ることで残債をなくすシステムを展開している。これも、アップルの下取りプログラムと同じ考え方である。

そして、当然販売も「一括」ではない。アップルからの直販も、携帯電話事業者からの販売も「分割払い」を前面に推し、いかに新製品でも手軽に手に入るかをアピールしている。

事情はAndroidであっても同じだ。iPhone同様、日本でも売れるのはまず低価格な機種になったが、ハイエンドな機種は携帯電話事業者の「分割と下取り」をうまく活用して買う人が中心になっている。

「iPhoneが高くなった」というのは事実である。

だが、製品価格の上昇以上に「売り方の変化」による価格の変化の影響もあり、高くなったスマホを皆が諾々と購入し続けているわけでもないし、メーカーや携帯電話事業者は「いかに製品を買ってもらうか」に知恵を絞るようになっているのだ。新製品価格にだけ注目していると、市場全体の構造を誤解することになる。

----------

ジャーナリスト

1971年、福井県生まれ。パソコン・デジタルAV・家電、そしてネットワーク関連など「電気かデータが流れるもの全般」を専門とする。主に取材記事と個人向け解説記事を担当。

----------

(ジャーナリスト 西田 宗千佳)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「新しいiPhone」を少しでもおトクに入手する技 円安ドル高で、毎年のように値上がりしている

東洋経済オンライン / 2024年7月23日 11時0分

-

現行Androidスマートフォンの価格まとめ【2024年7月編】 IIJmioのスマホ大特価セールを見逃すな

ITmedia Mobile / 2024年7月22日 10時27分

-

スマホの実質負担額、ソフトバンクが最も「分かりにくい」と感じる理由

ITmedia Mobile / 2024年7月17日 10時5分

-

東奔西走キャッシュレス 第56回 AI査定でiPhoneを自動買い取り、3億台のタンススマホを取り込めるか

マイナビニュース / 2024年7月12日 21時12分

-

「iPhone 15」シリーズの価格まとめ【2024年6月最新版】 ソフトバンクで実質価格が変動、ドコモと最安競い合う

ITmedia Mobile / 2024年6月28日 11時45分

ランキング

-

1「トヨタが日本を見捨てたら、日本人はもっと貧しくなる」説は本当か

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月24日 6時20分

-

2トヨタ子会社の3工場で稼働停止、部品欠品で「ランクル」「アルファード」の生産ストップ

読売新聞 / 2024年7月23日 20時15分

-

3「平気でウナギを食べる人」が知らない資源の実態 ウナギをいつまでも食べ続けるためには

東洋経済オンライン / 2024年7月24日 11時30分

-

4危険な暑さ…千葉で39度も 「長袖」で対策? 直射日光防ぎ、「冷感」「放熱」猛暑対策に特化【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月23日 23時6分

-

5ユークス、脚本家の野島伸司氏が社外取締役を辞任 一身上の都合

ロイター / 2024年7月23日 16時55分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください