「為替だけの問題ではない」ほかの国より圧倒的に勤勉なのに日本人の給与が増えない根本原因

プレジデントオンライン / 2021年10月1日 12時15分

※本稿は、清水洋『野生化するイノベーション:日本経済「失われた20年」を超える』(新潮選書)の一部を再編集したものです。

■かつて日本経済はアメリカ並みの成長を続けていた

日本でイノベーションが持続的に生み出され、経済が加速度的に成長するようになったのは、19世紀後半からです。まずは、明治維新後から2010年代までの成長の軌跡を見てみましょう。

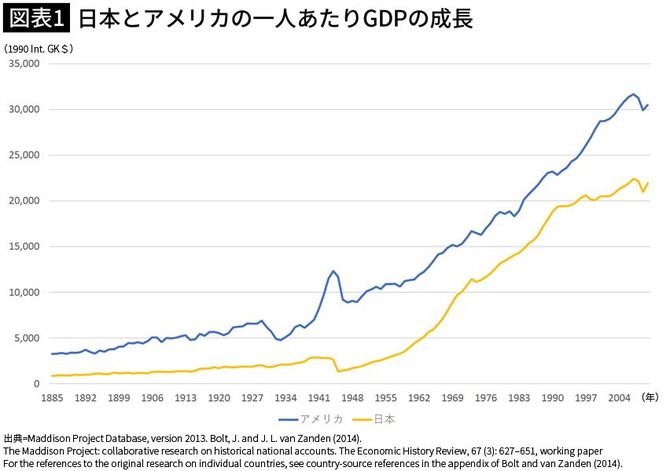

図表1は、1885年からの一人あたりの実質GDPの成長を表しています。1885年(明治18年)は、日本で専売特許条例が公布された年です。これはイノベーターが得をすること(専有可能性を確保すること)を促すものであり、イノベーションが持続的に生み出されるためには重要な制度の導入でした。

まず注目してもらいたいのは、GDPを示す線の傾きです。右肩上がりの傾きが急になればそれだけ成長していることを示し、その傾きが緩やかになれば成長しなくなってきたことになります。

図表1を見ると、1885年から日本の一人あたり実質GDPはわずかずつではありますが、成長しています。アメリカと比べるとGDPの絶対額では日本はまだ3分の1程度ですが、アメリカの成長とほぼ同じ傾きで成長していることがわかります。つまり、成長のスピードとしては同じぐらいだったのです。

第2次世界大戦の影響から、1945年には大きく落ち込むものの、戦後、その傾きは急なものになります。特に1960年代から1973年のオイルショックまでのいわゆる高度経済成長の時には、アメリカと比べても早い成長をしていたことが分かります。急速にアメリカに追いついていたのです。

オイルショック以降、その成長の傾きはやや緩やかになるものの、依然としてアメリカとの差を少しずつ詰めています。ただ、1990年代に入ると、明らかに戦後のそれまでの成長とは異なり、成長がかなり緩やかになっています。それまでと同じような成長を維持しているアメリカと比べると、日本の成長は鈍化しているのがよく分かります。

■高度経済成長はなぜ実現したか

なぜ日本の成長は停滞してしまったのでしょうか。その「犯人」を捜すために、まずは成長会計を見てみましょう。

成長会計とは、経済成長の原因を、労働の投入量、資本の投入量、そして全要素生産性(Total Factor Productivity、以下TFP)の3つに分けて考えるものです。ノーベル経済学賞を受賞したマサチューセッツ工科大学のロバート・ソローの成長モデルが基礎となっています。TFPは、経済の成長のうち、労働や資本の成長では説明できない残渣部分であり、一般的にはイノベーションの代理指標と考えられています。

ここでは、オランダのフローニンゲン大学がスタートさせたトータル・エコノミー・データベースと呼ばれるデータベースを使って見ていきます。このデータベースでは、経済成長(GDPの成長)に貢献した要因を労働の投入、資本の投入、そしてTFPの3つに分けた上で、さらに労働を量と質で分けています。労働の量は、働いた人数と時間です。質は働く人の教育水準です。

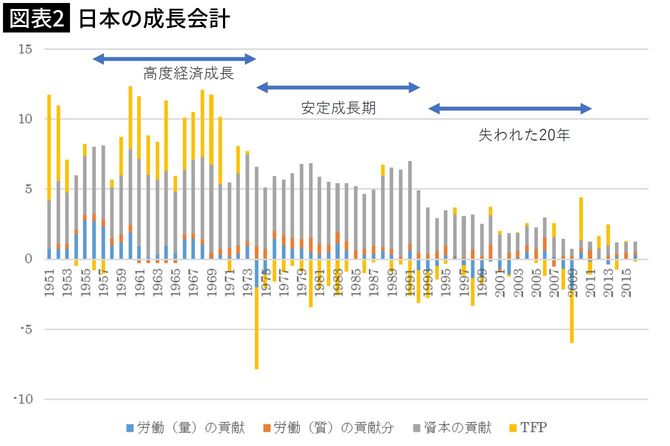

図表2は、およそ60年の日本の成長とその要因の推移を示したものです。労働(量と質)、資本、そしてTFPの3つの要因をそれぞれ足していくとGDPの成長になります。棒グラフが高く積み上がれば、それだけ成長しているということになります。

日本の高度経済成長期には、TFPの貢献が大きかったことがよく分かります。イノベーションに支えられた成長だったのです。また、投下された資本の貢献も見逃せません。設備投資が積極的であり、まさに投資がさらなる投資を呼ぶ成長だったのです。労働の投入量もTFPや資本ほどではありませんが貢献しています。高度経済成長期には3つの要因がすべてそろい踏みだったのです。

■オイルショックで消えたイノベーション

ところが、オイルショックを経ると少し様相が変わってきます。TFPの貢献がマイナスになってしまうのです。つまり、日本において成長に対するイノベーションの貢献が消えてきたのは、「失われた20年」よりもずっと早く、オイルショック以降からだったのです。

これは、その他の研究結果ともおおよそ一致しています。例えば、東京大学の林文夫さんとミネソタ大学のエドワード・プレスコットは、1960年からのおよそ40年の日本経済の成長会計を分析し、同じような結論を得ています。

それでも日本経済は安定成長を続けていました。安定成長期の成長を支えていたのは、なんといっても資本の投下です。資本は、高度経済成長期とあまり変わらない貢献をしていたわけです。労働の投入も、質、量ともに成長に貢献していますが、その大きさは徐々に低減していきました。特に、労働の量の貢献は少なくなってきています。

働いている人の数の変化はこの期間にはそれほどありません。むしろ、働く人の数は、1975年から1995年の期間では16%増えています。およそ5600万人だったのが、1995年には6700万人ほどに増加したのです。

しかし、労働時間はそこまで増えていません。1975年に日本で労働に費やされた時間は合計で1100億時間であり、それは1995年には1280億時間になっています。増えているのですが、11%の成長であり、働く人の数ほどは増えていません。つまり一人当たりの労働時間は少なくなっているのです。

■停滞を招いた犯人は「貸し渋り」なのか

そして、問題の「失われた20年」です。成長会計からすると、低成長の「犯人」は一目瞭然です。それまでの頼みの綱だった、資本の貢献が大きく減少してます。

かねてより指摘されていることですが、1990年代後半からのいわゆる「失われた20年」の原因の1つとして、銀行による「貸し渋り」があったと考えられています。貸し渋りは、なぜ起こってきたのでしょうか。

きっかけの1つは、「バーゼル合意」だと言われています。米、英、仏、独、伊、そして日本など、いわゆるG10(グループ・オブ・テン)の中央銀行を中心に組織されたバーゼル銀行監督委員会が、1988年にバーゼルIと呼ばれる合意をしたのです。そこでは、銀行の自己資本比率の測り方が統一化され、グローバルにビジネスを展開する金融機関は、自己資本を8%以上にすることが求められることになりました。

日本では1992年末から本格的に適用されることになり、銀行は自己資本比率を上げなくてはならなくなりました。自己資本比率の分母は、債権や株式など元本割れする可能性がある資産(リスクアセット)です。分子は、資本金や引当金、準備金、株式などの含み益などです。比率を上げるためには、分母を減らすか、分子を増やすかです。

■成長の芽を摘んだ銀行のリスク回避行動

当時は、ちょうどバブル経済崩壊と重なり、株価がピークから低下していくタイミングでした。さらに追い打ちをかけるように、2002年度から時価会計の導入が強制されました。企業が所有する有価証券の価値の算出が簿価から時価へと変更になったのです。

そのため、有価証券の時価が下がれば、含み損がでて、自己資本比率の分子を減らしてしまいます。日本の銀行は、このような厳しい環境の中で、どうにか自己資本比率を上げなくてはならなくなったのです。

そうした中で起きたのが「貸し渋り」です。

なぜ「貸し渋り」が起きたのかと言えば、銀行が融資をする場合には、貸し倒れのリスクを考慮して、引当金を用意することが義務付けられているからです。貸し倒れ引当金は、元本割れの可能性のあるリスクアセットですから、自己資本比率の分母になります。つまり、融資をすればするほど、銀行の自己資本比率は下がってしまうことになります。

そのため、銀行はできるだけ融資を絞った上で、さらに、できるだけリスクの少ないところに融資を行ったのです。リスクの高いところには融資を渋ったり、それまで融資を行ってきた企業にも融資をやめることとなりました。

リスクが高い事業には、将来的に高い収益性が見込めるようなビジネスも多いのに、そのようなビジネスに資金がまわらなくなってしまったのです。

■「もっとたくさん働け」では成長は不可能

日本の成長会計を見てみると、労働の投入量の貢献も、地味ながら、確実に低下してきていることが分かります。前述のように、労働に投入される時間が減ってきているのです。

実際に、1948年から徐々に国民の祝日も増えています。以前はもっと休日は少なかったのです。しかも、今は週休2日が普及していますが、以前は土曜日も勤務日としている企業も少なくありませんでした。現在でもブラック企業問題は深刻ですが、平均的に見ると労働時間は減っています。

では、成長のためには、私たちがもっとたくさん働けば良いのでしょうか。しかし、今の時代「もっとたくさん働け」とはいうのは難しいでしょう。すぐに、「こんなに長時間労働しているぞ」という声が聞こえてきそうです。ワーク・ハードからワーク・スマートに転換しようという時代の流れとも逆行します。

わたしたちは経済成長のために生活しているわけではありません。生活の質こそが大切です。考えるべきは、働いている時間をどうしたらもっと充実したものにできるのか、働く時間をもっと少なくして、同じだけ(あるいはそれ以上)の成果を得るにはどうしたら良いのかです。

■いまさら「勤勉革命」は起こせない

今さら「勤勉革命」は起こせません。勤勉革命とは、経済学者の速水融さんが名付けたもので、江戸時代に、農村部でそれまで家畜が行っていた労働を人間が代替し、よりたくさん働くことで、生産性を上げたことを指しています。現在の文脈で置き換えて考えると、機械がやっている仕事を人間が代わりにやるようなもので、当時の人件費が資本財としての家畜を使うよりも安かったからこそ機能した仕組みです。

現在の日本は少子高齢化が進み、多くの産業で人手不足が発生しています。そこで海外からの安価な労働者を増やして、彼らにたくさん働いてもらおうという考えが出てくるのは自然なことでしょう。しかし、気をつけなければならないのは、この考え方はまさに江戸時代の勤勉革命的なパラダイムにあるということです。

このような発想では、長期的に見ればむしろイノベーションを阻害してしまいます。むしろ高い人件費や人手不足をイノベーションのチャンスと捉えるような発想の転換が必要でしょう。

■アメリカ経済を牽引するイノベーション

ところで、イノベーションの成長への貢献が少なくなっているのは、日本だけなのでしょうか。もしかしたら日本だけではないのかもしれません。そうであれば、日本の経済の停滞の犯人として、イノベーションに罪を着せることは冤罪(えんざい)ということになります。

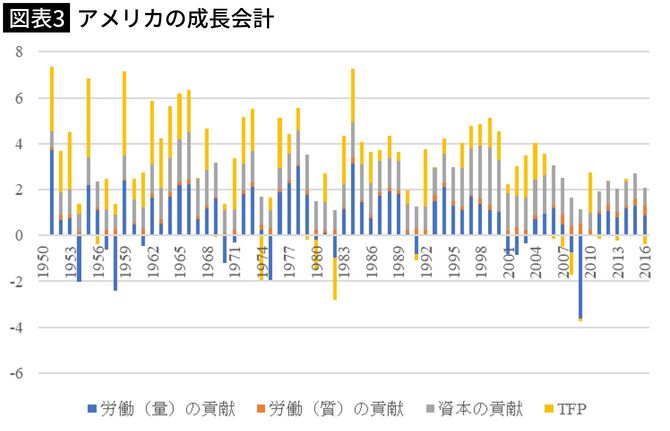

そこで、同じようにトータル・エコノミー・データベースを使って、アメリカの成長を見てみましょう。まず、図表3の縦軸を見ると、日本よりもアメリカの方がデコボコしていることが分かります。つまり、アメリカの成長の仕方は不規則なのです。

TFPの動きはどうでしょうか。歴史的に見てみると、確かにアメリカでも経済成長に対するイノベーションの貢献は徐々に少なくなってきています。1960年代は経済成長へのTFPの貢献はかなり大きかったのですが、それが2000年代にはほとんどなくなっています。

2000年代に入ってTFPの水準が低下しているのは、アメリカや日本だけでなく、イギリスやドイツ、フランスなど多くの国で見られている傾向です。

しかし、日本では1970年代からイノベーションの貢献はほとんどなくなってきているのに比べると、まだまだアメリカでは以前ほどではないにせよ成長に貢献していることが分かります。

■数字には反映されないアメリカの強さ

また、注意しなければならないポイントがあります。これまでの測定方法では、最近のアメリカのTFPを上手く測れていないのではないかという点です。情報通信技術の中には、社会的に大きな貢献をしているものの、それが現在のGDPでは上手く測れていないケースがあります。

例えば、グーグルやフェイスブックなどインターネットでは無料で使うことができるサービスが多くあり、それらは生産性の向上に寄与しているはずです。しかし、無料なので、GDPの数字に直接的には入ってきません。市場で取引されていないものはGDPには含まれないのです。

そのため、ソフトウェアや研究開発などの無形資産への投資が、資本としてGDPに計上されるように、これまで何度か計算基準を変更してきました。

今でも改定が続けられていますが、そもそも生産量を測定することを中心につくられた指標であるGDPでは、情報通信産業の進展によって消費者が享受している価値を上手く表現することが難しいという側面があります。

そのような無形資産への投資は日本よりもアメリカの方が進んでいることを考えると、成長会計がアメリカの成長を過小評価している可能性があることに注意しなければなりません。

■犯人は「イノベーション不足」

いずれにせよ、日本がアメリカに比して、イノベーションの貢献度が低いということは確かです。

戦後の日本は、労働の投入量、資本の投入量、そしてTFPの3つの要因(特に資本とTFP)がすべてしっかり成長に貢献し、高度経済成長を実現しました。しかし、オイルショック後には、TFPが減少して、成長の足を引っ張るようになっていたのです。

1990年に入ると、それまで頼みの綱だった資本も減少して、日本経済は「失われた20年」に入ります。労働の投入量、資本の投入量、そしてTFPのいずれも減少しているので、3要素すべてが「犯人」だと考えられます。

ただ、日本の今後を考えると、先に述べた通り、大幅な労働投入量の増加を期待することは難しいですし、資本の投入量を増やすためには、その対象となるイノベーションを増やす必要があります。

つまり、日本が成長を取り戻すためには、やはりイノベーションを再び活性化させるしかありません。ここがキーポイントです。

----------

早稲田大学商学学術院 教授

1973年神奈川県横浜市生まれ。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。ノースウエスタン大学歴史学研究科修士課程修了。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでPh.D.(経済史)取得。アイントホーフェン工科大学フェロー、一橋大学大学院イノベーション研究センター教授を経て、2019年に早稲田大学商学学術院教授に就任。主な著書に『ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション:半導体レーザーの技術進化の日米比較』(2016年、有斐閣、日経・経済図書文化賞受賞、高宮賞受賞)、『野生化するイノベーション:日本経済「失われた20年」を超える』(2019年、新潮選書)などがある。2021年にイノベーション研究の国際賞「シュンペーター賞」を受賞。

----------

(早稲田大学商学学術院 教授 清水 洋)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「安くなるまで待つ」はいちばんの損…「新築マンション1億円」時代がこれからも続くと言える"確かなデータ"

プレジデントオンライン / 2024年7月24日 8時15分

-

中小企業の輸出が日本経済「最大の伸び代」である 輸出が途上国より少ない「構造的要因」排除せよ

東洋経済オンライン / 2024年7月18日 8時20分

-

日本が「大回復時代」に入ったのは明らか…経済の専門家が〈国内株高の加速〉を予測する“これだけの根拠”

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月2日 10時15分

-

日経平均「再度の4万1000円突破」は十分に可能だ 「米国利下げ後ずれ」「中国減速」のリスクは?

東洋経済オンライン / 2024年7月1日 9時30分

-

能力や勤勉さで劣っているわけではない…日本人の「労働生産性」がG7でぶっちぎりの最下位になった根本原因

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 17時15分

ランキング

-

1SNS投資詐欺、拠点のビル一斉捜索で8人逮捕 大阪府警、スマホ1800台超を押収

産経ニュース / 2024年7月23日 21時16分

-

2〈華麗なる一族、親子トップ2人が辞任〉報告書で暴かれた小林製薬のヤバすぎる製造管理体制…従業員が異変を報告も品質管理担当者は「青カビはある程度は混じる」記者会見は開かず逃げ切りか?

集英社オンライン / 2024年7月23日 20時6分

-

3睡眠時のエアコン「つけっぱなし」と「切タイマー」どっちが快適?節電できる風量は「弱」?「自動」?

RKB毎日放送 / 2024年7月23日 20時11分

-

4「県民の負託、理由にならない」 堺市の永藤市長 兵庫の斎藤知事疑惑巡り突き放し

産経ニュース / 2024年7月23日 20時17分

-

5部内パワハラ自殺、遺族が提訴 中央大フェンシング部、青森地裁

共同通信 / 2024年7月23日 19時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください