親切、裏表がなく、まじめで仕事熱心…中国の知識人が日本人を「最良の人」と呼ぶワケ

プレジデントオンライン / 2021年10月10日 10時15分

※本稿は、会田弘継『世界の知性が語る「特別な日本」』(新潮新書)の第3章を再編集したものです。

■懐の深い中国の「大人」たち

一九八〇年代に張有忠さんを通じて台湾とは幸運な出会いができた。今でも感謝している。考えてみると、その後、長く駐在することになったワシントンとジュネーブで出会った中国人ジャーナリストや外交官らとの交友を持つことができたのも、張有忠さんとの出会いに導かれてだったのかもしれない。

彼は、古い祖先の代から長く台湾に住む「本省人」だったが、広く中国人であるという意識を持っていて、自身の回顧録に『私の愛する台湾と中国と日本』というタイトルを付けていた。アングロサクソン国家がいくつもあるように、体制の違う中国人国家がいくつかあってもいいではないか。そんなこともよく言っていた。

張有忠さんもそうであったが、その後出会った中国人には年齢にかかわらず、しばしば「大人(たいじん)」としか言いようのない鷹揚(おうよう)な人格を見て、少なからず感銘を受けた。

私が長く勤めた共同通信社の大先輩であるジャーナリスト松本重治(一八九九~一九八九)も回想録『上海時代』で、そうした懐の深い中国人らとの交友をなつかしく語っている。

中国外務省きっての国際派のひとりで、報道局長、フランス大使や外交学院長を務めた呉建民(一九三九~二〇一六)とは、彼が駐ジュネーブ大使だった一九九〇年代半ばに出会った。仕事での付き合いだけでなく、私がジュネーブを去るときは個人的に大使公邸で、後任者も入れて三人の会食まで開いてくれた。

戦中、南京から戦災を逃れて重慶に移った両親のもとに生まれた呉建民が、日本にどのような思いを抱いていたかは想像に難くはない。南京と重慶は日本の侵略の悪行を世界に知らしめた都市である。だからこそか、呉建民は別の思いを口にしていた。

「報道局時代に、東京の共同通信社を訪問し、犬養(康彦)社長にお会いできたのは光栄でした」

■中国のナショナリズム、反日感情と一線を画す

犬養康彦(一九二八~二〇一五)は、五・一五事件(一九三二年)で暗殺された犬養毅の孫だが、毅がアジア主義的立場から中国を支えたように、康彦もまた戦後の日中和解に心を砕いた。呉建民はそこまでたどって、犬養家の人々を日中関係の「井戸を掘った人」だと称えていた。

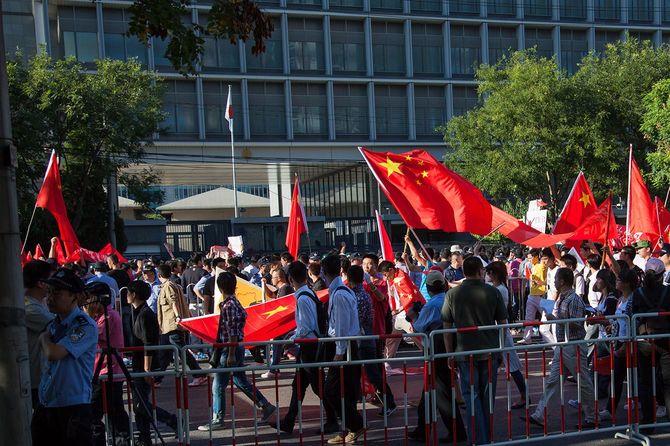

近年の中国のナショナリズムの台頭と反日感情の高まりに、呉建民は強く懸念を抱き、警鐘を鳴らしていた。習近平時代を生きにくく感じていただろう。惜しくも二〇一六年に交通事故死した。鷹揚な、大人ぶりを感じた一人だった。

彼だけでない。二〇〇五年に歴史問題や日本の国連安保理常任理事国入りの動きに反発して中国で吹き荒れた反日デモの際には、長年付き合ってきた国際派の中国人ジャーナリストからナショナリズムを煽(あお)るような共産党の政策に憤懣(ふんまん)やるかたない思いを打ち明けられた。若い世代だが、彼もまた日本では見られない大人の風格を持っていた。習近平時代をどう凌(しの)いでいるかと、いつも気になる。

同年代の、やはり国際派のジャーナリストは、海外赴任地でのあるレセプションで互いに夫婦連れで出会ったとき、「自分の娘を日本人学校に入れてほしい。日本語を学びたがっている」と懇願された。手を尽くしてみたが、やはり無理だったので、手ほどきぐらいなら自分の妻ができるということで、わが家に通わせた。

春節など中国の古い祝い事のある度に、そのジャーナリストから家に招かれては、一家総出でつくったごちそうをいただき、歓談した。習近平時代に入り、万一のことを考え、こちらからは連絡をとらないように気をつけている。無事でいるかと気になる。

■日本の先達は中国をどう見ていたのか

ジャーナリストとして大半の時を、欧米を駆けめぐって過ごし、忸怩(じくじ)たる思いが残ることは、中国語を学び、中国に分け入ることができなかったことだ。アメリカと中国。この両者の間での葛藤こそが、近代日本の始まりから続く課題である。その葛藤の中で破綻した昭和前期日本において、松本重治はまさに、日中関係とそれを取り囲む国際情勢に真正面から取り組んだ。

その松本の薫陶を受けた元共同通信記者の国際ジャーナリスト松尾文夫(一九三三~二〇一九)は、日米の真の戦後和解を目指しオバマ大統領のヒロシマ献花を提唱して実現させ(二〇一六年五月二十七日)、次に日中和解を志し『アメリカと中国』(岩波書店)という本を著して、八十五歳で逝った。祖父は、二・二六事件(一九三六年)で岡田啓介首相の身代わりとなって殺された義弟の松尾伝蔵退役大佐である。広い意味で、日本の米中との葛藤の犠牲になったといえる。

「米中のつながりは日米よりずっと古く、深い。日本はそれを知らずに道を誤った」。松尾は晩年、繰り返し私に語っていた。遺言のようなものだと思っている。

その松尾が上皇と学習院時代から極めて親しく、まさに「俺お前」の間柄であったことは、家族以外にはほとんど秘されていた。死後徐々に明らかにされたところでは、松尾は上皇の皇太子時代の教育掛であった元慶應義塾長、小泉信三(一八八八~一九六六)に選ばれて、皇太子の学友になった。

平成の天皇時代に上皇が続けた先の戦争での犠牲者慰霊の旅と、オバマのヒロシマ献花に至る松尾の日米戦後和解へ向けた活動は、不思議なほどシンクロしている。二人の間でどんな相談があったのか、まだ明らかにはなっていない。

■抵抗としての東洋、アジア主義の系譜

松本、松尾の二人の先達ほどに深くとは言えないが、自身もアメリカを専門とする日本のジャーナリストとして必然的に中国とも関わることになり、日中関係改善を目指し、しばしば両国間を往復した時期もあった。

そうした活動のきっかけをつくってくれたのは、評論家の松本健一(一九四六~二〇一四)だった。その松本の中国観に大きな影響を与えたのは中国学者で評論家だった竹内好(よしみ)(一九一〇~七七)である。竹内の中国観の根底にあるのは「抵抗としての東洋」だ。「抵抗を通じて、東洋は自己を近代化した」(「中国の近代と日本の近代」)。

竹内に直接まみえる機会はなかったが、松本健一とは十数年の交友を持ち、日中・日韓の和解のための活動の一端を担い、両国へいくどか一緒に旅をした。交友を通じて、松本が「抵抗としての東洋」という言葉に凝縮される竹内の精神を引き継いでいることに気付かされた。

「抵抗としての東洋」とは「アジア主義」の謂(いい)にほかならない。「西欧の栄光がアジアの屈辱」であると述べた岡倉天心の『東洋の覚醒』に発し、自由民権運動のアジア連帯論をのみ込み、玄洋社・黒竜会、北一輝・大川周明を経て「大東亜共栄圏構想」に至る思想の系譜だ。その系譜の正嫡としての思想家は竹内であり、竹内を引き継いだのは松本だと思う。

太平洋戦争開戦を受け「大東亜戦争と吾等の決意」という宣言で感動に打ち震える思いを綴った竹内が、戦後は左派の評論家として革命中国を応援し、日米同盟に楯突いていったことに矛盾はない。竹内の中で、西洋近代に対する「抵抗としての東洋」は日本から革命中国に引き継がれたのだ。大東亜戦争に敗れた後、日本は「ダラク」した。「抵抗がないのは、日本が東洋的でないこと」である。さらに西洋的でもない、と竹内は断じた(「中国の近代と日本の近代」)。

同様に、北一輝や大川周明という、一般の人には右翼の大立て者と見られる思想家を研究するだけでなく、彼らに共感を抱いていたはずの松本健一が、いわば左派の民主党政権で内閣官房参与として対中関係改善に努めたのも、矛盾はない。竹内と一緒だ。松本の幼時の記憶の原点に、零戦を製造した中島飛行機の工場城下町だった故郷・群馬県太田市に、長く占領米軍の基地が置かれた屈辱感があることは本人が語っていた。

■対米関係を重視する保守=重臣リベラルの系譜

二〇〇二年、その松本と一緒に日韓関係改善のための会議でソウルに出かけた。会議前日に着いて余った時間に二人でソウル駅に行き、松本が「上野駅の雰囲気と似ていて好きだ」という駅構内の食堂でビールを飲んだ。飲んでいるうちに竹内の葬儀の思い出話になった。久野収や丸山眞男も登場して、当時の論壇のひと模様が目に浮かぶような話だった。その流れで、かねて聞いてみたかったことを松本に尋ねてみた。

「日本の保守ってなんですか」

「うーん、それはね、丸山さんみたいな人たちだよ」

一瞬、とまどったが、同時に霧が晴れて新しい展望が見えてきた。

「オールド・リベラルたちだよ。天皇と重臣リベラルの系譜だ」

松本健一の色分けでは、松方正義の孫である松本重治、あるいは岡田啓介の大甥で、終戦工作に当たった鈴木貫太郎や迫水久常らとも親族関係にある松尾文夫は日本の保守=重臣リベラルの系譜である。彼らは対米英関係を重視する一方で、アジア主義者によって混乱させられた日中関係を改善しようとした。

米イェール大などに留学した松本重治は一九三〇年代の同盟通信上海支局長時代、日中戦争の和平工作に奔走した。戦後は国際文化会館を運営し、アメリカ学会創設に関わるなど、日米交流の要となった。共同通信ワシントン支局長などを歴任した松尾は、アメリカ専門家となり、晩年は日中関係改善に深く関わるようになったのは、すでに記した通りだ。

他方、松本健一からは「東洋の抵抗」の対象として以外に、アメリカへの関心を感じたことはない。『開国・維新』という名著の著者であり、維新期には深い関心を寄せているから、ペリー来航百五十年の二〇〇三年にアメリカ行きを何度も提案したが、断るわけでないがスルーされてしまった。日本ナショナリズムの触媒としてのアメリカ以外に興味はないと感じた。

では竹内のアメリカへの関心はどんなものだったのか。手元にある著作からは、中国と絡めてプラグマティズムの哲学者ジョン・デューイに寄せた関心ぐらいしか見えない。竹内が深く関わった論壇誌『思想の科学』で、アメリカ哲学に詳しい鶴見俊輔・和子から受けた影響であろう。

■「アメリカと日本ほど中国にとって大切な国はない」

前置きが長くなったが、本題に入る。二〇〇〇年代に入ってから、二人の中国の知識人と対話した。その中で、彼らの奥深くに居座っている「日本の記憶」を垣間見た。一人は戦後生まれ、日本で言えばベビーブームの団塊世代だ。もう一人は戦中生まれ。ともに「文化大革命」の時代をくぐり抜けてきた。

戦後一九四八年生まれの著名な国際政治学者、王緝思(おうしゅうし)と会ったのは二〇〇七年だ。『歴史の終わり』で知られるフランシス・フクヤマや『文明の衝突』のサミュエル・ハンティントンらが新しく興した論壇誌『アメリカン・インタレスト』の国際編集委員として、王緝思と私は一緒に名を連ね、同じ号に寄稿したこともあった。その縁で北京に訪ねてみた。王緝思は当時、北京大学国際関係学院長を務め、胡錦濤国家主席(当時)のアメリカ政治外交に関する顧問的存在といわれた。

初夏の日の昼下がり、ちょうど北京大学の卒業式が終わった後だった。ゆったりとした、しかし質素な応接室で王緝思の国際関係の見方を聞いた。「アメリカと日本ほど中国にとって大切な国はない。私の持論だ」。穏当な考えだ。「中国がこのまま経済成長を続け、たとえ(一人あたりのGDPで)日本に追いつこうとも、日本は技術力で中国を上回り続けるだろう。日本のエネルギー効率は中国の七倍だ」

王緝思のこの予想が十年以上経った今も正しいかは、疑問が湧く。まだ東日本大震災の前でもあった。当時彼が念頭に置き、大いに懸念していたのは中国の環境問題だった。だから省エネ・環境問題にこそ日中協力の将来があると見ていた。

「中国は巨大で活力に溢れ、激しく変化している。だが社会問題は数多く、根深く、深刻さを増す一方だ。日本はそれに比べ、小さく、変化は緩やかで、美しい。国土も大気も、環境全体がよく保護され、配慮が行き届いている。貧富の差が開いたといっても、中国やインド、アメリカに比べれば何でもないほどだ。安定した中産階級の国であり、世界でもまれな安定した国だ。尊敬の念を抱く」

日米同盟はおいそれと解消されるものではない、日中同盟ができてアメリカをアジアから追い出すなどということはありえない。そのことを冷静に見据えて、日中は競い合ったりせずに、安定した関係を保ち続けるべきだ、という。実に現実的な、おとなの思考だと思った。

■「下放」時の贈り物

ただ、近代史を振り返れば「日本ほど中国に苦しみを与えた国はない」。事実だろう。欧米のどの国よりもずっと広い地域を占領し、被害を受けた人々の数もずっと多い。王緝思の父母も、盧溝橋事件(一九三七年)で、住んでいた北京を逃れ、侵攻する日本軍に追われて、ついには遥か南方の雲南省・昆明まで避難したが、そこでも日本軍の爆撃にあった。

そんな両親の苦労を聞いて育った戦後世代の王緝思だが、「日本人と聞けば、すぐにイヤだと思う感覚は持ったことがない」という。「とても特別な経験があるからだ」。そう言って、私のメモ帳を貸すように促すと、六人の日本人の名前をそこに書き留めた。

「みな、北京大学付属小中学校に通っていたころの友達だ」という。戦後、日中国交回復以前に中国支援のために北京に来た日本人家族の子どもたちだったという。親は北京放送の日本語部門などで働いていた。やがて、一九六〇年代半ばに文化大革命が始まると、彼らはみな日本に送り返されたという。

「私も下放(文化大革命期における知識人の農村への追放)でまず内モンゴルに、それから中国中部に行き、十年間、羊飼いをやったり、あらゆる肉体労働をした。北京に戻ったときは二十七歳。私の英語はその時から始めた」

王緝思とは英語で話したが、そんな遅くから学んだとは信じられないほど流暢(りゅうちょう)だった。苦労が想像できた。

「私が北京を離れるとき、もうすぐ帰国する日本人の友人の家族が、餞別にといって小さな日本製の目覚まし時計をくれた。いなかで仕事をするには早起きしなければいけないだろうから、という気遣いだった。以来ずっと持ち歩き、大切にしている。宝物だ」

「とても親切な人たちで、裏表がなく、まじめで仕事熱心な、私の生涯で出会った最良の人たちだ」と王緝思はなつかしむように語った。文化大革命後に再び連絡を取るようになり、以来ずっと付き合っている。そんな個人的経験があるから、中国で反日ムードが高まっても、「すぐに同調する気にはならない」という。うなずけた。

「いま中国に欠けているのは、日本人との間の、こうした個人的経験なのかもしれない」と王緝思はつぶやいた。

すべての日本人が、彼の友人の家族のように振る舞えるか。これからの日本の課題かもしれない。

■北京大学元学長・許智宏が抱く日本

王緝思の「個人的経験」を聞いた三年後、知人の紹介で北京大学学長を退任した植物学者の許智宏(きょちこう)が来日した折りに会う機会を得た。戦中の一九四二年生まれ。大学を卒業し、上海植物生理研究所で研究員をしていたころに文化大革命に遭遇する。王緝思の場合と同様に、その時代に日本と中国の深いつながりを「個人的経験」として意識することになった。

「日中戦争で耐えがたい思いをした家族は多い」。許智宏の戦争の記憶はもっと直接的だ。日本軍の侵攻で彼の家族も故郷・江蘇省(省都・南京)を離れざるを得なかった。日本軍に追われる恐怖心のあまり、曾祖母は精神に異常をきたし、ついに癒えぬまま逝った。「親兄弟を亡くすものはたくさんいた」

家族は戦争の深い傷を負った。まだ戦争の記憶が消えない一九七〇年代はじめ、周恩来首相が日中国交正常化へと舵を切ったとき許智宏は「なぜ」と思ったという。「多くの人が理解できないと感じた。なぜ日本と良い関係を築く必要があるのか、政府は説明するのに四苦八苦だった記憶がある」

許智宏は一九六五年に北京大学を出て、そのころは上海植物生理研究所で学んでいた。研究所長は一九二〇年代に日本に留学し、北海道帝国大学で農学博士号を得た学者だった。当時、許智宏らが使っていた『植物生理学』という分厚い教科書は、所長の北大時代の恩師で遺伝子学者の坂村徹(てつ)(一八八八~一九八〇)の著書を所長が翻訳したものだった。

許智宏は、自分が学んできた農学全般や植物生理学は、大部分が北大の農学部、さかのぼれば札幌農学校から中国へ移入されたものだということに気付いた。さらに許智宏の日本に対する印象を変える出来事があった。

■知の空白を埋めた日本の友人

一九六〇年代半ばから七〇年代半ばまで続いた文化大革命の動乱で、中国の学問の世界も閉ざされてしまった。外国の学者たちも中国に来るのをためらうような状態だった。ところが、そんな時でさえ、所長の戦前の日本留学時代の友人らは機会を見つけて上海まで所長を訪ねてきた。閉ざされた国の中にいる学友と旧交を温めるためだけでない。常に新しい知識を携えてきた。

「研究所では下っ端だった私も、所長のお供をして日本の学者らを宿に訪ねていった。実に多くのことを教えてもらったのを今でも覚えている。戦前から、日本に良い友人を持つ中国人はたくさんいた。そのことが身に沁みて分かった」

許智宏の話を聞いていて、文学者・魯迅のことを思い出した。留学生の魯迅に講義が終わるとノートを提出させ、細かな添削をして返して、勉学を助けた「藤野先生」の物語だ。どんなに日中関係が厳しくても、ひたすら学生や学友に誠実に接した日本人たちがいた。

もちろん、正反対の日本人たちもいたことは、魯迅の回想「藤野先生」でも描かれる。だが、魯迅は中国に戻っても、その後も長く藤野先生の写真を見ては自身を励まし、混迷する中国で果敢な文芸活動を続けていった。北大にも「藤野先生」がいた。坂村とその弟子たちであった。

「そんなことがあって、私自身やがて、植物学の世界で多くの日本人学者と知り合い、彼らの業績には大いに感服するようになった」

「いま世界中で種なしスイカを食べるようになったが、誰がそれを開発したか、知る人は少ない。日本の遺伝子学者、木原均(一八九三~一九八六)だ。私自身、研究生活に入って初めて、遺伝学分野で日本の研究者がいかに多くの目覚ましい成果を生み出したか、分かるようになった」

■深い傷を負っても切れない絆

許智宏は、二〇〇八年に来日した際、どうしても恩師が坂村徹らのもとで学んだ北大を見てみたいと思い、訪ねて行った。木原も北大で坂村の後輩にあたる。

明治の木造建築をそのまま使う北大農学部博物館に行き、坂村の写真や当時の研究論文を見て回るうちに、強い感動に襲われた。

「あの時代の日本の科学者たちは、いかに乏しい資材と施設で、なんと多くの素晴らしい、世界的な研究成果を挙げていったか。はじめてそのことが分かった。感銘に震えるほどだった」

許智宏の話を聞いている私も、別の意味で感銘を受けた。家族の中に恐怖のあまり発狂して死ぬ者がいた戦争の傷跡を持ち、日中の和解にも割り切れない思いを抱いたのに、学問の世界に入ったことで、日本への印象を一八〇度転換させた。それは近代科学の世界を純粋に、ひたすらきわめていった坂村、木原のような人物を近代日本が生み出しえたからだ。

彼らは取り立てて外国からの留学生に特別なことをしたわけではない。ただひたすらに研究に没頭する姿を見て、留学生は何かをつかみ取ったに違いない。解剖学者であった藤野先生も、ひたすら教育者としての自己の役割を果たし、その姿に魯迅は学んだ。

かつて日本は、乏しく貧しい施設しかなくとも、東アジアにおける近代科学知識の源となった。「抵抗としての東洋」の知の中核として、世界的な科学者を生み出してきた。戦後多くのノーベル賞学者を生み出したのは、その遺産だろう。その力は徐々に中国に移りつつある。昨今の日本の大学内の様相を見るとそういわざるを得ないほど、ある世代以降の日本の学知とそれを支える人材は荒涼としているように思える。

----------

ジャーナリスト

1951年生まれ。東京外国語大学卒業後、共同通信社でジュネーブ支局長、ワシントン支局長、論説委員長を歴任。現在は関西大学客員教授。アメリカ保守思想を研究。著書に『追跡・アメリカの思想家たち』『破綻するアメリカ』などがあるほかフランシス・フクヤマの『政治の起源』『政治の衰退』など訳書も多数。

----------

(ジャーナリスト 会田 弘継)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

『キングダム』の時代に天下の勝敗を分けた"科目"はコレだった…墓から何十本も発掘された"工具"の正体

プレジデントオンライン / 2024年7月14日 10時15分

-

だから中国史上初の天下の皇帝まで上り詰めた…『キングダム』モデル秦の始皇帝50年の波乱万丈ネバギブ人生

プレジデントオンライン / 2024年7月12日 10時15分

-

『塞王の楯』今村翔吾×『逃げ上手の若君』松井優征「情報量の管理を意識することで、歴史エンタメの可能性を更新する」

集英社オンライン / 2024年7月6日 11時0分

-

パレスチナ紛争の根源を2,000名以上への取材を基に描く、今必読の名著

PR TIMES / 2024年7月5日 13時45分

-

将棋日本シリーズJTプロ公式戦 稲葉 陽八段、伊藤 匠叡王を下し開幕戦勝利 6月29日(土)一回戦第一局 開催結果

PR TIMES / 2024年6月30日 13時45分

ランキング

-

1SNS投資詐欺、拠点のビル一斉捜索で8人逮捕 大阪府警、スマホ1800台超を押収

産経ニュース / 2024年7月23日 21時16分

-

2「県民の負託、理由にならない」 堺市の永藤市長 兵庫の斎藤知事疑惑巡り突き放し

産経ニュース / 2024年7月23日 20時17分

-

3新1万円札に「変えないで」 福沢諭吉交代で聞こえてくる“慶応OBの嘆き”

文春オンライン / 2024年7月23日 16時30分

-

4富士山8合目の山小屋で75歳男性が死亡 登山ツアーに参加 今年の山開き以降6人目の死者

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月23日 14時4分

-

5「600円しかなく…ガスも電気も止められた」DV受けうつ病なったシングルマザー「生活保護」申請したのに受け付けられず 女性は知人男から殴打され死亡 遺族ら大阪市に要望書『受給できてたら死なずにすんだ可能性』

MBSニュース / 2024年7月23日 15時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください